谷歌Cartographer:3D定位与建图工具的深度解析

本文还有配套的精品资源,点击获取

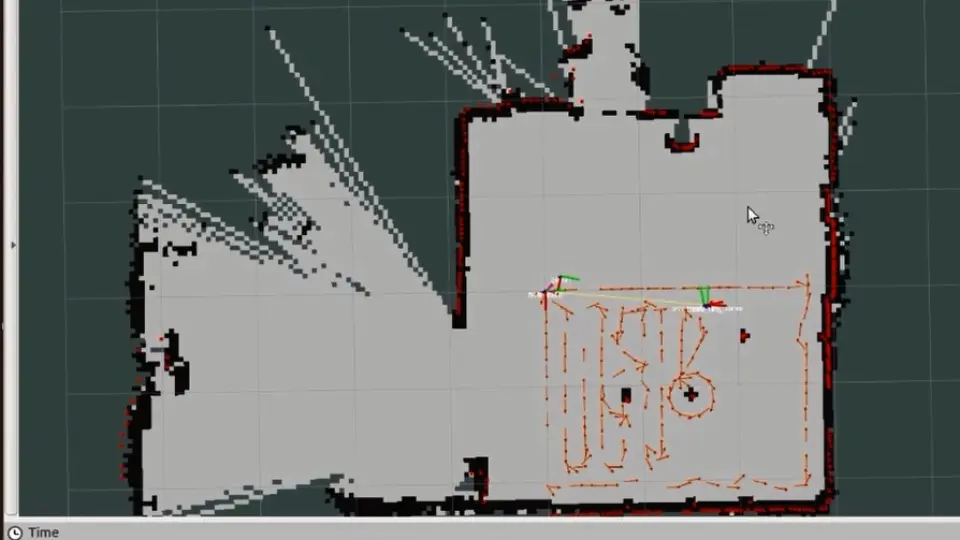

简介:谷歌开发的Cartographer是一个高效、可扩展的实时三维定位和建图工具,主要用于移动机器人和自动驾驶汽车领域。它利用激光雷达(LIDAR)和IMU数据,采用概率框架和蒙特卡洛滤波方法实现SLAM算法。该工具由多个核心组件构成,包括实时循环闭合、因子图优化、多传感器融合、增量式子地图等,旨在提供精确的地图构建和定位。此外,Cartographer还提供灵活的配置、ROS接口支持以及全球定位系统优化,以适应不同应用需求,并且源代码开源。

1. Cartographer的定义和用途

1.1 Cartographer简介

Cartographer是一个开源的多传感器SLAM系统,被广泛应用于机器人和自动驾驶等地方。其核心优势在于能够同时处理多种传感器数据,提供精确的定位和地图构建服务。Cartographer的设计目标是实现快速、准确的实时SLAM解决方案,支持包括激光雷达(LIDAR)、IMU(惯性测量单元)、里程计在内的多种传感器输入。

1.2 Cartographer的用途

Cartographer的应用场景非常广泛,适用于室内环境的导航、室外车辆的自动驾驶、机器人探索以及任何需要实时定位和地图构建的任务。由于其高度模块化和良好的扩展性,开发者可以根据具体需求定制和优化算法,以满足特定应用的要求。接下来,让我们深入了解SLAM算法及其实现,从而更全面地理解Cartographer背后的技术原理。

2. SLAM算法及其实现

2.1 SLAM算法概述

2.1.1 SLAM算法的历史和发展

SLAM(Simultaneous Localization and Mapping,即同时定位与地图构建)算法对于机器人和自动驾驶汽车来说是核心的导航技术。SLAM问题最早由Smith, Self和Cheeseman在1988年提出,最初的形式是关于地图构建的不确定性,以及如何在探索未知环境的同时保持定位准确性的问题。

随着时间的发展,SLAM技术经过了从早期基于滤波的方法到现在的基于图优化和直接法等多种方法的演变。滤波方法,如扩展卡尔曼滤波(EKF)和粒子滤波(PF),在处理非线性和非高斯噪声方面做出了开创性的尝试。而图优化方法,例如g2o、GTSAM等,则通过构建和优化一个因子图来精化地图和轨迹,这种方法通常可以得到更精确的结果。直接法,如LSD-SLAM和DSO,通过直接利用原始图像数据来估计相机的运动和环境的三维结构,进一步推动了SLAM技术在资源受限系统中的应用。

2.1.2 SLAM算法的分类和特点

SLAM算法大体可以分为三大类:基于滤波的方法、基于图优化的方法和基于直接法。

-

基于滤波的方法 通常利用概率框架来估计机器人的位姿,并同时构建地图。EKF-SLAM是最著名的基于滤波的SLAM实例之一,它的核心思想是在每个时刻用扩展卡尔曼滤波器来估计机器人的状态。这种方法的缺点在于计算复杂度随着状态数量的增长而迅速增加,这在长时间运行的SLAM任务中可能造成问题。

-

基于图优化的方法 通过构建一个由节点(代表机器人位置)和边(代表运动或观测约束)组成的因子图来优化整个轨迹和地图。这种方法能够在全局范围内进行优化,从而纠正累积的误差,适用于大规模环境的SLAM任务。

-

基于直接法 的SLAM方法利用图像像素的原始数据进行优化,不需要提取特征,从而减少了信息损失,并且更容易处理动态环境。直接法在处理低纹理或者无特征环境时表现更佳,但在计算上更为昂贵。

2.2 SLAM算法在Cartographer中的实现

2.2.1 Cartographer中的SLAM算法架构

Cartographer是由Google开发的一个开源的二维和三维SLAM库,它使用了基于图优化的方法,能够在多种环境下构建高精度的地图。Cartographer的架构主要包括两个主要部分:前端的运动估计和后端的地图优化。

-

前端的运动估计 通过接收传感器数据来估计机器人在连续时刻之间的位移,可以采用多种传感器数据源,比如激光雷达(LIDAR)、轮式里程计等。在这一部分,Cartographer会结合观测数据和里程计数据来对机器人的位姿进行估计。

-

后端的地图优化 则是整个系统的核心,负责构建和优化因子图,不断地调整机器人位姿和地图特征点的估计值,以减少整体的测量误差。Cartographer将前端提供的位移估计作为约束条件,利用图优化方法来平滑和优化全局地图。

2.2.2 Cartographer中SLAM算法的关键技术

Cartographer在SLAM算法中采用的关键技术之一是 实时循环闭合 (Loop Closure Detection),它可以在地图构建的过程中检测并修正累积的定位误差。当机器人再次进入先前访问过的区域时,通过识别特征点的重复可以实现闭合,这一技术对于构建全局一致性地图至关重要。

另一个关键技术是 因子图优化 (Factor Graph Optimization),这是一种强大的数学框架,它能够将SLAM问题建模为带约束的优化问题。在Cartographer中,因子图优化用于全局平滑和校正,以达到减少测量误差和提高定位精度的目的。

Cartographer同样重视 多传感器融合 ,它能够在不同的传感器数据之间建立联系,实现更为稳健的SLAM功能。例如,在结合了激光雷达数据和视觉数据后,Cartographer能够更准确地估计机器人位置和环境的几何结构。

最后,Cartographer利用 增量式子地图 (Submap)技术将大规模的SLAM问题分解为更易管理的小规模问题。这些子地图作为独立的构建块可以单独优化,然后再进行全局的拼接和优化,从而有效地管理和优化大规模环境。

// 示例:Cartographer中的子地图构建代码片段(伪代码)void buildSubmap() { // 确定子地图的大小和位置 Submap submap = SubmapBuilder::createSubmap(currentSensorData); // 将新收集的数据添加到子地图中 submap.integrate(currentSensorData); // 若子地图到达一定大小或时间,则固定并优化 if(submap.isReadyForOptimization()) { OptimizationLoop closure(submap); closure.optimize(); }}以上代码片段展示了如何使用增量式子地图技术构建子地图,以及对数据进行集成和优化。代码块中注释说明了每个步骤的逻辑,具体的参数和函数实现细节需要参考Cartographer的实际代码库。

2.3 SLAM算法在Cartographer中的优化与挑战

在Cartographer的SLAM算法实现中,优化同样扮演了关键的角色。优化不仅针对算法本身,还包括对系统性能的提升和针对特定应用的定制化改进。

由于SLAM算法对计算资源的需求较高,Cartographer通过优化数据结构和并行计算来提高处理速度。例如,使用稀疏矩阵来表示因子图,可以显著减少存储和计算的需求。另外,借助现代硬件的并行处理能力,Cartographer能够同时处理多个任务,提升算法运行效率。

尽管Cartographer的SLAM算法已经足够成熟,但在面对一些特定环境或条件时仍然存在挑战。例如,在高速运动或动态变化的环境中,SLAM算法往往难以保持稳定性。Cartographer通过引入更鲁棒的运动模型和传感器融合策略来应对这些挑战。

对于不同的应用场景,Cartographer也允许用户进行自定义配置。用户可以根据具体的传感器类型和环境特点来调整SLAM算法的参数,以实现最佳的定位和建图效果。这不仅需要深入理解SLAM算法背后的工作原理,还需要对具体的应用场景有足够的认识。

SLAM算法在Cartographer中的实现是一个不断发展的过程,随着新技术的出现和新挑战的出现,Cartographer也在不断地进行改进和优化。通过对算法本身的不断迭代和对用户需求的深刻理解,Cartographer正逐渐成为SLAM领域的领先技术之一。

3. 核心组件功能

3.1 实时循环闭合

3.1.1 实时循环闭合的原理和应用

实时循环闭合(Loop Closure)是SLAM(Simultaneous Localization and Mapping,即同时定位与建图)中一个关键功能,旨在解决机器人长时间运动过程中地图漂移的问题。其核心原理是识别出机器人之前已经访问过的环境,通过优化手段对之前的位置估计进行校正,从而达到减少累积误差的目的。循环闭合不仅提高地图的精度,还提升了系统的整体定位能力。

在实际应用中,实时循环闭合技术广泛用于自主导航、无人车辆、机器人等地方。通过循环闭合,机器人能够在复杂环境中长期稳定运行,有效避免了由于累计误差造成的定位失效问题,确保了任务执行的准确性和可靠性。

3.1.2 实时循环闭合在Cartographer中的实现

Cartographer通过高效的回环检测和子地图(submaps)技术来实现实时循环闭合。Cartographer将环境划分为一系列的小地图块,当机器人在移动过程中,系统会动态地将这些地图块拼接在一起。一旦检测到回环,Cartographer就会执行回环检测算法,通过比较当前观测与历史数据来寻找可能的匹配,一旦匹配成功,系统将通过非线性优化方法对路径进行调整,以减少累积误差。

以下是Cartographer中循环闭合的伪代码实现示例:

def loop_closure_detection(map, current_pose, scan_data): # 在当前位置创建局部地图 local_map = create_local_map(current_pose, scan_data) # 检查局部地图与已有地图是否存在匹配的回环 for submap in map.submaps: match_confidence = assess_match_confidence(local_map, submap) if match_confidence > THRESHOLD: # 执行回环校正 correct_path_with_loop Closure(local_map, submap) break 在上述代码中, create_local_map 函数用于创建当前位置的地图表示, assess_match_confidence 函数用于计算当前局部地图与已有的子地图之间的匹配置信度,如果匹配置信度高于某个预设阈值,则认为找到了一个回环,并调用 correct_path_with_loop_closure 函数来校正路径。这一过程有助于持续优化机器人的位置估计,并提高整体地图质量。

3.2 因子图优化

3.2.1 因子图优化的原理和应用

因子图优化(Factor Graph Optimization)是应用于SLAM中的一个后端优化技术。因子图是一种用于表示概率信息和约束的图形模型,能够以直观的方式表达变量间的依赖关系。在SLAM领域中,因子图优化用于整合机器人的运动信息和传感器观测信息,通过最大化观测数据的似然性来估计机器人的轨迹和环境地图。因子图优化的算法以非线性最小二乘问题为基础,通过迭代的方式不断优化地图与轨迹的估计,直至收敛。

在实践中,因子图优化能够有效处理各种噪声和不确定性,广泛应用于精确制图、路径规划以及增强现实等场景。因其高效性和鲁棒性,成为构建大规模复杂地图的重要算法基础。

3.2.2 因子图优化在Cartographer中的实现

Cartographer使用因子图作为主要的后端优化工具。其工作流程包括构建因子图、进行约束条件的添加以及通过非线性优化技术来最小化误差。每个新的观测数据项都会在因子图中添加新的因子,这些因子能够约束不同变量间的关系,如里程计数据约束相邻两帧之间的位姿关系,激光雷达观测数据约束传感器位置与地图特征间的关系。

下面是一个因子图优化的简化伪代码实现:

def factor_graph_optimization(graph, initial_estimate): # 运行非线性优化器 optimized_estimate = optimize(graph, initial_estimate) return optimized_estimatedef optimize(graph, initial_estimate): # 使用优化算法如Gauss-Newton或Levenberg-Marquardt for iteration in range(MAX_ITERATIONS): # 计算残差和雅可比矩阵 residuals, jacobian = compute_residuals_and_jacobian(graph, current_estimate) # 更新估计值 current_estimate = update_estimate(jacobian, residuals, current_estimate) # 检查收敛条件 if check_convergence(current_estimate, initial_estimate): break return current_estimate 在上述代码中, compute_residuals_and_jacobian 函数负责计算当前估计与实际观测数据之间的差异(残差)和雅可比矩阵。 update_estimate 函数利用优化算法更新当前估计值。经过多次迭代后,系统逐渐逼近最优解,从而获得更加精确的轨迹和地图。

3.3 多传感器融合

3.3.1 多传感器融合的原理和应用

多传感器融合是通过综合多个传感器的数据来提高系统的感知能力和精度的过程。在SLAM中,多传感器融合特别重要,因为不同的传感器对环境有不同的感知特性。例如,激光雷达(LIDAR)擅长于获取精确的距离信息,而视觉摄像头可以提供丰富的纹理信息。将这两种传感器数据融合,可以克服单一传感器的局限性,如激光雷达对光照不敏感,视觉系统对距离估计不准确等问题。

在实际应用中,多传感器融合技术被广泛应用于自动驾驶汽车、移动机器人、无人航空器等地方,有助于提高导航和定位的准确性和可靠性,从而增强系统在复杂环境中的适应能力和稳定性。

3.3.2 多传感器融合在Cartographer中的实现

Cartographer通过其灵活的架构支持多种传感器融合。例如,它能够融合激光雷达数据和IMU(惯性测量单元)数据,以提高定位精度和地图构建的速度。在Cartographer的实现中,传感器数据被输入到一个统一的框架中,并通过因子图的形式表示出来。每个传感器的观测数据都会在因子图中添加相应的因子,因子图优化过程将所有传感器数据集成到一起,进行统一的优化处理。

下面是一个多传感器融合的伪代码实现示例:

def multi_sensor_fusion(lidar_data, IMU_data, map): # 对激光雷达数据进行因子添加 for scan in lidar_data: add_lidar_factors(map, scan) # 对IMU数据进行因子添加 for IMU_readings in IMU_data: add_IMU_factors(map, IMU_readings) # 运行因子图优化以整合多传感器数据 optimized_map = factor_graph_optimization(map) return optimized_map 上述伪代码中, add_lidar_factors 和 add_IMU_factors 函数分别负责将激光雷达数据和IMU数据转化为因子图中的因子。通过这些函数,各个传感器的数据被整合到统一的优化框架内,最终通过 factor_graph_optimization 函数对整个系统进行优化。优化过程中,各种传感器数据相互补充,共同作用于地图构建和机器人定位。

3.4 增量式子地图

3.4.1 增量式子地图的原理和应用

增量式子地图(Incremental Submapping)是Cartographer中用于构建和维护大范围地图的高效方法。其核心思想是将大规模的全局地图分解成一系列较小的、可管理的局部地图块(子地图)。当机器人探索环境时,只对当前所在区域的子地图进行更新,而非全局地图。这种增量式的更新方法大大降低了计算复杂度,使得在保持地图精度的同时,还能实现快速定位。

在实际应用中,增量式子地图使得Cartographer能够高效地处理大规模室内和室外环境的建图任务,尤其适合于资源受限的机器人和无人系统。该技术的应用对于长期自主运行的机器人任务至关重要,比如长时间无人监控、巡视检查等。

3.4.2 增量式子地图在Cartographer中的实现

在Cartographer中,增量式子地图通过创建、管理、以及融合子地图来实现大范围地图的构建。每个子地图独立更新,只与相邻的子地图进行交互,以此实现局部与全局的同步。这个过程允许系统利用局部优化来维持全局地图的一致性,同时保证了计算效率。

以下是一个增量式子地图创建和管理的伪代码实现:

def incremental_submapping(poses, sensor_readings): submap_graph = SubmapGraph() for pose, readings in zip(poses, sensor_readings): # 检查是否需要创建新的子地图 if not submap_graph.contains(pose): new_submap = create_submap(pose, readings) submap_graph.add_submap(new_submap) else: # 更新已存在的子地图 update_submap(submap_graph.get_submap(pose), readings) return submap_graph 在这个伪代码中, create_submap 函数负责在新位置创建子地图,而 update_submap 函数则用于更新现有的子地图。 SubmapGraph 类管理所有的子地图,并确保它们能够相互配合,构成一个完整的全局地图。通过这种方式,增量式子地图技术在Cartographer中得到有效应用,使得系统能够高效处理大规模地图构建任务。

以上章节内容详细展示了Cartographer核心组件功能中的实时循环闭合、因子图优化、多传感器融合和增量式子地图。这些组件协同工作,支撑着Cartographer在动态和复杂环境中的高性能表现。每个组件的原理和应用都被逐一分析,同时也提供伪代码和逻辑解释,以此来说明在实际应用中的工作方式。

后续章节将继续深入探讨Cartographer的配置文件与用户自定义功能、ROS兼容性、全球定位系统优化与回环检测机制,以及源代码开源性及应用价值。每一部分都将严格遵循由浅入深的内容深度和目标人群要求,确保内容丰富连贯,并且具有足够的深度和扩展性。

4. 配置文件与用户自定义

4.1 Cartographer的配置文件

4.1.1 配置文件的结构和内容

Cartographer的配置文件是用于设置SLAM算法参数的重要工具,通过这些配置文件,用户能够调整算法行为以适应不同的应用场景。配置文件一般由YAML格式编写,可以轻松地进行修改和维护。文件通常分为多个部分,分别对应不同的配置模块。

以下是一个配置文件的典型结构:

# 定义传感器的配置传感器相关配置: - &传感器1 类型: 类型1 配置选项: 值 - &传感器2 类型: 类型2 配置选项: 值# 机器人和地图的配置机器人与地图相关配置: - 类型: 类型 配置选项: 值 - 类型: 类型 配置选项: 值# 运行时参数配置运行时参数: - 线程数: 数值 - 最大迭代次数: 数值4.1.2 配置文件的修改和应用

修改配置文件需要对Cartographer的各个参数有深入的理解。例如,可以通过调整线程数来优化算法的运行效率,或者根据传感器类型调整相关的配置选项以适应特定的硬件。

下面是一个实际的修改案例:

传感器相关配置: - &lidar 类型: lasers min_range: 0.4 max_range: 8.0 num扫描线: 16机器人与地图相关配置: - 类型: grid resolution: 0.05 min_probability: 0.25运行时参数: - 线程数: 4 - 最大迭代次数: 10在配置文件中,我们定义了一个激光雷达(lidar)传感器,其测量范围设置为0.4到8.0米,并指定有16条扫描线。同时,我们定义了一个栅格地图,分辨率为0.05米,最小概率阈值为0.25。此外,我们还设置了运行时的线程数和迭代次数。

应用修改后的配置文件后,可以通过在命令行中指定该文件来启动Cartographer:

rosrun cartographer_ros cartographer_node -configuration_directory [配置文件目录] -configuration_name [配置文件名]4.2 用户自定义功能

4.2.1 用户自定义功能的介绍和应用

Cartographer提供的用户自定义功能,允许开发者根据实际需求进行扩展,包括但不限于传感器数据预处理、后处理以及特定算法的集成。

例如,用户可以编写一个预处理函数,用于清理激光雷达的原始数据,滤除不必要的噪声。此外,也可以开发后处理功能来对地图进行后优化,进一步提高地图质量。

4.2.2 用户自定义功能在Cartographer中的实现

实现用户自定义功能通常涉及到编写特定的模块或插件。Cartographer提供了一套API供开发者调用,允许用户在指定的钩子点插入自定义代码。

例如,我们可以在激光雷达数据读取后插入以下自定义代码:

#include \"cartographer/mapping/proto/configuration.pb.h\"namespace cartographer {namespace mapping {namespace sensors {class CustomLidarPreprocessor : public lasers::PreprocessorInterface { public: void Preprocess(const SensorData& input, SensorData* output) const override { // 自定义数据预处理逻辑 }};} // namespace sensors} // namespace mapping} // namespace cartographer// 在配置文件中注册自定义的Preprocessornamespace cartographer {namespace mapping {namespace proto {google::protobuf::RepeatedPtrField Preprocessors( const cartographer::mapping::proto::SensorProperties& sensor_properties, const cartographer::mapping::proto::Sensor& sensor) { auto preprocessors = ::google::protobuf::RepeatedPtrField(); if (sensor.type() == cartographer::mapping::proto::Sensor::LASERS) { cartographer::mapping::proto::PreprocessorConfig config; config.set_name(\"CustomLidarPreprocessor\"); // ... 更多配置参数 ... preprocessors.Add()->CopyFrom(config); } return preprocessors;}} // namespace proto} // namespace mapping} // namespace cartographer 在上面的代码中,我们定义了一个名为 CustomLidarPreprocessor 的类,它继承自 lasers::PreprocessorInterface ,并实现了 Preprocess 方法来执行自定义的预处理逻辑。然后在 Preprocessors 函数中,我们根据传感器类型判断是否需要注册这个预处理器,并通过配置文件将其激活。

以上内容详细介绍了Cartographer配置文件的结构和内容以及用户自定义功能的应用,使得读者可以基于这些知识对Cartographer进行个性化的调整和优化。

5. ROS兼容性

5.1 Cartographer与ROS的集成

Cartographer作为一个开源的SLAM库,不仅功能强大,还与ROS(Robot Operating System)有着良好的兼容性,从而成为许多研究者和开发者的首选。通过与ROS的集成,Cartographer能够很容易地与ROS生态中的其他工具和设备进行协作。

5.1.1 Cartographer与ROS的集成过程

集成Cartographer到ROS的过程涉及几个关键步骤。首先,需要下载和编译Cartographer的ROS版本,这通常包括克隆源代码仓库并运行 catkin_make 进行编译。这个步骤完成后,系统会生成一系列的ROS包。

接下来,需要进行系统配置。在ROS的工作空间中,需要配置 cartographer_ros 包的依赖项。这通常包括安装 cartographer 、 cartographer_ros 和 cartographer_ros-msgs 包。此外,根据你的应用需求,可能还需要安装 cartographer纸上 和 cartographer纸上-msgs 包。

一旦安装完成,就可以进行Cartographer的ROS节点配置了。这通常涉及到编辑配置文件,比如 .lua 文件,以适应特定的传感器设置和环境。这里,我们可以设定传感器的参数、SLAM算法的参数以及其他任何必要的配置。

5.1.2 Cartographer在ROS中的应用

在完成Cartographer与ROS的集成后,它可以在多种类型的机器人平台上运行。例如,它可以利用激光雷达(LiDAR)数据进行定位和地图构建,也可以结合IMU(惯性测量单元)和里程计数据提高定位精度。通过ROS的节点和话题系统,Cartographer能够接收传感器数据,并将处理后的SLAM信息共享给其他节点。

Cartographer在ROS中的应用十分广泛,可以用于自动化巡逻机器人、服务机器人以及无人机等移动机器人。这些应用案例表明,Cartographer不仅在技术上能够提供可靠稳定的SLAM功能,还能与其他ROS系统集成,实现复杂任务的自动化。

5.2 Cartographer在ROS中的优化

Cartographer在ROS环境下的性能和效果可通过多种方式进行优化,包括调整算法参数、集成其他传感器数据以及应用特定的性能改进技术。

5.2.1 Cartographer在ROS中的优化方法

优化Cartographer在ROS中的性能可以从多个角度入手。例如,开发者可以通过调整Cartographer的 .lua 配置文件来优化SLAM算法的运行。这可能包括对传感器噪声参数的调整、对优化迭代次数的修改、以及对地图分辨率的调整等。

除此之外,集成额外的传感器数据也是一种常见的优化方法。例如,如果机器人还装备有IMU,那么可以将IMU数据与激光雷达数据相结合,以提高定位的准确性和可靠性。在ROS中,这可以通过发布和订阅话题来实现。

性能改进还可以通过自定义Cartographer的内部逻辑来实现,比如开发新的因子图优化方法或者改进实时循环闭合算法。不过,这通常需要深入了解Cartographer的源代码,并拥有一定的SLAM和机器人导航知识背景。

5.2.2 Cartographer在ROS中的优化效果

通过上述优化方法,Cartographer在ROS中的表现通常会有显著提高。优化后的Cartographer能够为机器人提供更加平滑和准确的轨迹估计,同时生成的二维或三维地图也将更加精细和可用。

在实际应用中,优化的效果主要体现在几个方面。首先,定位的准确性和鲁棒性有了提升,这意味着机器人在复杂环境中的导航能力得到了增强。其次,优化后的算法执行效率更高,这意味着在有限的计算资源下,Cartographer能更快地处理数据并生成地图。

此外,优化后的系统在资源消耗上也更加合理。例如,在相同的性能表现下,可以通过算法的优化降低对处理器和内存的使用,从而使得机器人能够在较低成本的硬件上运行Cartographer。

通过这些优化手段,Cartographer在ROS中不仅能够提供强大的SLAM功能,还能与ROS生态系统中的其他组件高效集成,为移动机器人提供全面的导航解决方案。

6. 全球定位系统优化与回环检测机制

6.1 全球定位系统优化

6.1.1 全球定位系统的原理和应用

全球定位系统(Global Positioning System,GPS)是一种基于卫星的导航系统,广泛应用于军事和民用领域。GPS的工作原理是通过接收来自多颗卫星的信号,利用三角测量的方法计算出接收器的位置。这些卫星发射含有时间和卫星轨道位置信息的信号,接收器通过测量这些信号的传播时间来计算与每颗卫星的距离。然后通过至少三颗卫星的位置信息,可以确定接收器的二维位置(经度和纬度),如果接收信号来自四颗或更多的卫星,还可以确定高度。

在Cartographer等SLAM系统中,GPS通常被用来提供初始定位,帮助算法更快地收敛到准确的位置。此外,GPS也可以作为回环检测的一个外部输入源,帮助系统识别并纠正累积的定位误差。

6.1.2 全球定位系统在Cartographer中的优化

在Cartographer中,GPS数据的集成需要考虑其精度和可靠性。因为GPS信号在城市峡谷效应、建筑物遮挡或恶劣天气条件下可能会受到影响,造成误差或信号丢失。

在Cartographer中优化GPS数据的集成可以采取以下措施:

- 使用多模态传感器融合算法来整合GPS与内部传感器数据,如IMU和里程计。

- 采用滤波技术(比如卡尔曼滤波器)来平滑GPS的测量值,并在有可用信号时优先使用GPS。

- 使用回环检测算法结合GPS数据进行全局一致性优化,以减少漂移。

- 设置阈值和异常检测机制,以过滤掉因GPS精度下降导致的异常数据。

6.2 回环检测机制

6.2.1 回环检测的原理和应用

回环检测(Loop Closing)是SLAM系统中用来消除累积误差,提高地图精度的关键环节。当机器人在不同的时间回到先前访问过的位置时,回环检测能够识别出这些位置,并且通过调整地图和轨迹来减少由于里程计误差、传感器噪声等因素造成的不一致。

回环检测通常涉及以下几个步骤:

- 回环检测候选点的选择。

- 评估候选点之间是否匹配,即两个位置是否足够相似以至于可以认为机器人已经回到先前的位置。

- 如果匹配,计算优化的转换矩阵,以最小化累积误差。

- 应用这个转换矩阵调整地图和轨迹。

6.2.2 回环检测在Cartographer中的实现

Cartographer利用因子图优化方法实现了高效的回环检测机制。因子图中的每个因子代表了一种约束,例如传感器读数或回环约束。在回环检测中,Cartographer评估两个时间点之间的相似度,如果相似度超过预设的阈值,则认为它们之间存在回环。

在Cartographer中实现回环检测的关键步骤包括:

- 候选点选择 :通常基于地理哈希技术,选择与当前节点可能形成回环的候选点。

- 位姿图优化 :通过因子图进行非线性最小二乘求解,优化地图和机器人的轨迹。

- 回环约束加入 :确定回环关系后,通过增加约束因子并重新优化因子图来纠正地图和轨迹。

- 优化过程 :迭代地对因子图进行优化,直到全局一致性达到预期。

通过上述步骤,Cartographer能够有效地在SLAM过程中实现回环检测,并且结合GPS数据进行全局优化,显著提高定位和地图构建的准确性。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:谷歌开发的Cartographer是一个高效、可扩展的实时三维定位和建图工具,主要用于移动机器人和自动驾驶汽车领域。它利用激光雷达(LIDAR)和IMU数据,采用概率框架和蒙特卡洛滤波方法实现SLAM算法。该工具由多个核心组件构成,包括实时循环闭合、因子图优化、多传感器融合、增量式子地图等,旨在提供精确的地图构建和定位。此外,Cartographer还提供灵活的配置、ROS接口支持以及全球定位系统优化,以适应不同应用需求,并且源代码开源。

本文还有配套的精品资源,点击获取