草稿没写完【C++八股总结】【基础】【内存管理】

C++特点?

C语言与C++区别?

C++结构体和C结构体区别?

include头文件的顺序以及双引号\"\" 和 尖括号的区别?

内联函数与宏函数分别是什么?区别?

第一问:静态变量、全局变量和局部变量的区别,在内存上如何分布?

详细版

1. 局部变量(自动变量,Automatic Variable)

- 作用域:限定在声明的函数/代码块(如

if、for块)内,外部不可见。 - 生命周期:进入作用域时创建,离开作用域时销毁(栈帧弹出)。

- 初始化:默认不初始化(值为随机垃圾值),必须显式赋值后使用。

- 内存分布:存储在 栈(stack) 中,随函数调用栈的展开/收缩动态分配释放。

- 场景与风险:适合临时存储(如循环计数器),但未初始化直接使用会触发未定义行为。

2. 全局变量(Global Variable)

- 作用域:整个程序(跨文件需通过

extern声明共享,否则文件内可见)。 - 生命周期:程序启动时创建,终止时销毁,全程存在。

- 初始化:默认 零初始化(数值类型为0,指针为

nullptr),也可显式初始化。 - 内存分布:存储在 全局/静态存储区(数据段,Data Segment),编译期分配。

- 场景与风险:用于跨模块共享数据(如配置参数),但会增加代码耦合性,引发命名冲突(需注意命名空间或static修饰全局变量限制作用域)。

3. 静态局部变量(Static Local Variable)

- 修饰符:函数/代码块内,用

static修饰。 - 作用域:同局部变量(仅作用域内可见),但突破生命周期限制。

- 生命周期:程序启动后首次进入作用域时初始化,终止时销毁,全程存在(仅初始化一次,后续调用复用值)。

- 初始化:默认零初始化,支持显式初始化(如

static int x = 10;)。 - 内存分布:同全局变量,存储在 数据段(因生命周期为静态)。

- 场景与优势:函数内缓存数据(如递归函数的状态保持)、单例模式的局部静态对象(C++11后线程安全)。

4. 静态全局变量(Static Global Variable)

- 修饰符:函数外(全局作用域),用

static修饰。 - 作用域:仅限当前源文件(.cpp) 可见,跨文件无法通过

extern共享。 - 生命周期:同全局变量,程序全程存在。

- 初始化:默认零初始化,支持显式初始化。

- 内存分布:存储在 数据段。

- 场景与优势:限制全局变量的作用域,避免跨文件命名冲突(替代

namespace的简单方案)。

面试延伸技巧:

- 对比记忆:用表格梳理四大维度,聚焦“作用域收缩/扩展”(静态全局缩窄全局变量作用域,静态局部扩展局部变量生命周期)。

- 内存细节:强调“静态变量与全局变量同属数据段,区别仅在作用域”,局部变量独属栈区。

- 实战风险:提及全局变量的耦合问题、静态局部变量的线程安全(C++11前需加锁,11后编译器保障线程安全)。

速记

C++ 中变量的区分需结合 作用域(可见范围)、生命周期(存在时长)、内存分布、初始化规则 分析,核心类型包括 局部变量、全局变量、静态局部变量、静态全局变量(后两者合称「静态变量」,由 static 修饰改变特性)。

1. 变量核心对比

extern共享)staticstatic二、极简速记版(直击考点,修正后更准)

变量区别 & 内存

- 局部变量:函数内,栈存,块作用域,随作用域销毁,需显式初始化。

- 全局变量:函数外,数据段(.data/.bss),程序级作用域(跨文件可

extern),默认零初始化。 - 静态局部:函数内+

static,数据段存,全程存在(仅首次初始化),默认零初始化。 - 静态全局:函数外+

static,数据段存,文件级作用域(跨文件不可见),默认零初始化。

static 作用

- 静态局部 → 延长生命周期(栈→数据段);

- 静态全局 → 收缩作用域(外部链接→内部链接)。

注意核心逻辑(避免面试踩坑)

-

全局变量的“跨文件访问”是有条件的:

必须在其他文件用extern声明,否则默认只在当前文件可见? 不! 全局变量默认是外部链接(跨文件可共享),静态全局才是内部链接(仅当前文件)。原速记的“全局变量支持跨文件访问”是对的,但需明确是“默认外部链接”。 -

初始化的本质差异:

局部变量默认是“未初始化”(垃圾值),而全局/静态变量默认是零初始化(因为在.bss段),这点是内存分布决定的,必须强调。 -

静态局部的初始化时机:

不是“程序启动时”,而是首次进入作用域时(比如函数第一次被调用时),这解释了“仅初始化一次”的原因。

2. static 作用的精准表述

- 修饰局部变量:

把变量从栈“搬”到数据段,延长生命周期(从“块级”到“程序级”),但作用域仍限于定义的代码块(外面访问不到)。 - 修饰全局变量:

把全局变量的外部链接改成内部链接,收缩作用域(从“全程序可见”到“仅当前文件可见”),解决跨文件命名冲突。

3. 内存分布的细节补充

高地址|| 栈(Stack):局部变量、函数参数、返回地址 → 动态分配,向下增长| | 堆(Heap):动态内存(new/malloc)→ 手动/智能指针管理,向上增长| | 数据段(Data Segment):| → 已初始化全局变量、静态变量(包括静态局部、静态全局)| → 未初始化全局变量、静态变量(BSS段,自动零初始化)| | 代码段(Code Segment):程序指令、常量 → 只读|低地址- 栈(Stack):

存储局部变量、函数参数,向下增长(地址从高到低),函数调用时压栈,返回时弹栈,速度快但空间有限(通常几MB)。 - 数据段:

- .data段:显式初始化的全局变量、静态变量(局部+全局),编译时确定值,占磁盘空间。

- .bss段:未显式初始化的全局变量、静态变量,自动零初始化(省磁盘空间,运行时填0)。

- 堆(Heap):

new/malloc动态分配,向上增长(地址从低到高),空间大但分配慢,需手动释放。

第二问:指针与引用的区别?

指针与引用的深度对比:从底层到场景的全维度解析

一、核心概念与底层原理

1. 定义本质

- 指针:独立变量,存储目标变量的内存地址,通过解引用(

*)访问目标。 - 引用:目标变量的别名,语法上与目标变量等价,无独立身份(编译器常以“指针语法糖”实现,但语义更严格)。

2. 内存布局(底层实现)

- 指针:占8字节(64位系统),存储目标地址(如

int* p = &a;中,p自身有内存,存a的地址)。 - 引用:标准未规定内存,但编译器通常用指针实现(占8字节,存目标地址),但语义上必须绑定有效对象,且不可变。

int a = 10;int* p = &a; // p占8字节,存a的地址int& r = a; // 编译器可能按指针实现,但sizeof(r)等价于sizeof(a)(4字节)

3. 语言设计意图(历史)

- 指针:源于C,提供灵活内存操作,但易引发空指针、野指针问题。

- 引用:C++引入,强化安全性(强制初始化、不可变绑定),同时支持运算符重载(如

String& operator+)。

二、核心特性对比(代码验证)

T*)T&)int* p = nullptr;),或指向变量int& r = a;),无法引用空int& r;(编译报错,必须初始化)p = &b;,指向新变量)r永远绑定a,无法重绑)cpp int a=10, b=20; int* p=&a; p=&b; // 合法 int& r=a; r=b; // 改a的值,非重绑b nullptr,需判空(if (p == nullptr))*p)访问值,&取自身地址r访问值(等价于a),&r等价于&acpp cout << *p; // 输出a的值 cout << r; // 直接输出a的值 cout << &p; // 指针自身地址 cout << &r; // a的地址 sizeofsizeof(T)(目标变量大小)cpp int a=10; int* p=&a; int& r=a; cout << sizeof(p); // 8 cout << sizeof(r); // 4 Base* p = new Derived;)Base& r = *p;),但指针更灵活(可空、可重定向)三、应用场景与函数拓展

1. 常规场景

- 指针:

- 动态内存(

new/delete)、数组遍历(int* p = arr;)、空值处理(返回nullptr表示失败)。

- 动态内存(

- 引用:

- 函数传参(避免拷贝,如

void func(int& x))、运算符重载(String& operator+)、别名简化(int& val = obj.member;)。

- 函数传参(避免拷贝,如

2. 函数相关拓展(关键区分!)

(1)函数指针(指向函数的指针)

- 定义:存储函数地址,可调用函数。

- 语法:

返回值(*指针名)(参数列表) - 示例:

int add(int a, int b) { return a + b; }int(*func_ptr)(int, int) = &add; // 指向addcout << func_ptr(1, 2); // 输出3(等价于add(1,2))

(2)指针函数(返回指针的函数)

- 定义:返回值为指针的函数。

- 语法:

返回值* 函数名(参数列表) - 示例(需确保返回值生命周期):

int* createInt() { static int x = 10; // 静态变量,避免栈销毁 return &x; }int* p = createInt(); // p指向静态变量x

(3)引用在函数中的角色

- 传引用:

void func(int& x),直接操作原变量,比指针更安全(无需判空)。 - 返回引用:

- 合法:返回全局/静态变量、堆内存(如

int& getVal() { static int x=10; return x; })。 - 非法:返回栈变量(

int& func() { int x=10; return x; },x销毁后引用悬空)。

- 合法:返回全局/静态变量、堆内存(如

3. 进阶拓展(C++11+)

(1)右值引用(T&&)

- 作用:绑定临时对象(右值),支持移动语义(

std::move),提升性能(避免拷贝)。 - 示例:

void func(int&& x) { ... } // 仅接受右值func(10); // 合法(10是右值)int a=10;func(std::move(a)); // 强制转为右值,合法

(2)指针的引用(T*&)

- 场景:函数中修改指针的指向(需通过引用传递指针)。

- 示例:

void resetPtr(int*& p) { // p是指针的引用 p = new int(20); // 修改外部指针的指向}int* p = nullptr;resetPtr(p); // p现在指向新分配的int(20)

四、速记版(核心要点提炼)

-

核心区别:

- 初始化:指针可空,引用必绑变量。

- 可变性:指针改指向,引用绑定不变。

- 操作:指针需解引用(

*),引用直接用。 - 安全:引用更安全(无空值),指针更灵活(动态内存、空值处理)。

-

函数相关:

- 函数指针:存函数地址,语法

返回值(*名)(参数)。 - 指针函数:返回指针的函数,语法

返回值* 名(参数)。 - 引用传参:替代指针,避免拷贝+更安全;返回引用需确保目标生命周期。

- 函数指针:存函数地址,语法

面试突围技巧

- 底层关联:提“引用是指针的语法糖,但语义更严格”,解释编译器用指针实现引用,但语法禁止空、强制绑定。

- 场景对比:传参用引用(简单安全),动态内存/空值处理用指针;运算符重载必用引用。

- 进阶延伸:右值引用支持移动语义,指针的引用可修改指针本身,体现C++深度。

通过“原理→特性→场景→拓展”的层次,结合代码示例,既覆盖基础,又延伸底层和进阶,面试时逻辑清晰、深度拉满。

第三问:内存分区?

C++内存分区:从底层到场景的全维度解析

一、内存分区的底层架构(虚拟地址空间视角)

现代进程的虚拟地址空间(逻辑划分)从低到高依次为:

高地址 → 栈(Stack):向下增长(地址递减) 堆(Heap):向上增长(地址递增) 数据段(.data):显式初始化的全局/静态变量 BSS段(.bss):未初始化的全局/静态变量(零初始化) 常量区(.rodata):只读常量(字符串、const全局) 代码段(.text):可执行指令 低地址 二、各分区深度解析(定义、特性、代码验证)

1. 栈(Stack):函数的临时舞台

- 存储:局部变量、函数参数、返回地址、栈帧寄存器(

ebp/rsp)。 - 分配释放:编译器自动管理,函数调用压栈,返回弹栈(LIFO)。

- 特性:

- 速度快(CPU缓存友好,连续内存),但空间有限(默认8MB,可通过

ulimit -s调整)。 - 未初始化变量为垃圾值(如

int x;,x值随机)。 - 栈溢出风险:递归过深(

void recurse() { recurse(); })、局部数组过大(int arr[1000000];)。

- 速度快(CPU缓存友好,连续内存),但空间有限(默认8MB,可通过

- 代码:

void func(int a) { int b = 10; // a和b在栈上,函数返回时销毁}

2. 堆(Heap):动态内存的战场

- 存储:

new/malloc分配的动态内存(如int* p = new int(10);)。 - 分配释放:

- 手动:

delete/free(易漏释放→内存泄漏)。 - 自动:智能指针(

std::unique_ptr/std::shared_ptr,C++11+推荐)。

- 手动:

- 特性:

- 空间大(GB级),但分配慢(需遍历空闲链表,如glibc的

ptmalloc)。 - 易产生内存碎片(频繁分配/释放小内存,导致空闲块分散)。

- 初始化:

malloc返回垃圾值,calloc零初始化。

- 空间大(GB级),但分配慢(需遍历空闲链表,如glibc的

- 拓展:

- 分配算法:空闲链表(快速查找)、伙伴系统(减少碎片,Linux内核用)、内存池(预分配大块内存)。

3. 数据段(.data):全局变量的“显式家园”

- 存储:显式初始化的全局变量、静态变量(

int global = 10; static int s_val = 20;)。 - 初始化:编译时赋值,存储在可执行文件(.data段),程序启动时加载。

- 特性:

- 生命周期:程序启动→终止,全程存在。

- 访问:可读写,全局变量跨文件需

extern声明。

- 代码:

int global = 10; // .data段,占4字节,值为10void func() { static int s_val = 20; // .data段,仅初始化一次}

4. BSS段(Block Started by Symbol):全局变量的“隐式家园”

- 存储:未显式初始化的全局变量、静态变量(

int global; static int s_val;)。 - 初始化:加载时自动零初始化(内核填0),可执行文件中不占磁盘空间(仅记录段大小)。

- 特性:

- 节省磁盘空间(零值不存储,运行时填充)。

- 与.data唯一区别:是否显式初始化(标准保证行为)。

- 代码:

int global; // BSS段,值为0(运行时自动初始化)void func() { static int s_val; // BSS段,值为0}

5. 常量区(.rodata):只读的“堡垒”

- 存储:常量数据(字符串字面量

\"hello\"、const全局变量,需static或全局)。 - 特性:

- 只读:修改触发段错误(如

\"hello\"[0] = \'H\';)。 - 优化:相同字符串字面量共享地址(编译器去重)。

- 注意:

const局部变量(const int x=10;)存栈上(除非static const,才进.rodata)。

- 只读:修改触发段错误(如

- 代码:

const char* str = \"hello\"; // \"hello\"在.rodata,str在栈(若局部)或.data(若全局)// str[0] = \'H\'; // 段错误!.rodata只读

6. 代码段(.text):程序的“指令集”

- 存储:可执行指令(函数体、跳转表、虚函数表

vtable)。 - 特性:

- 只读+可执行:现代CPU通过NX位(No-eXecute)防止栈/堆数据执行,提升安全性。

- 缓存友好:CPU预加载代码段到指令缓存(ICache),加速执行。

- 位置无关代码(PIC):共享库(.so)使用PIC,确保任意地址加载均可运行。

三、分区对比与拓展(底层机制)

1. 关键维度对比表

2. 底层拓展:内存对齐与保护

-

内存对齐:

变量对齐到自然边界(如int占4字节,地址必为4的倍数),编译器自动填充,也可通过alignas(16)手动控制。struct Test { char c; // 1字节,填充3字节对齐 int x; // 4字节,地址%4==0}; // sizeof(Test)=8(1+3+4) -

内存保护:

- 栈/堆:可读写,不可执行(NX位)。

- .data/.bss:可读写,不可执行。

- .rodata:只读,不可执行。

- .text:只读,可执行。

3. 历史演变

- 早期(C语言):分区简单,仅栈、堆、数据段(含BSS)、代码段,无严格保护。

- 现代:引入虚拟内存、分页、NX位、ASLR(地址随机化),提升安全性,防止缓冲区溢出、代码注入。

四、速记版(核心要点提炼)

- 六大分区:栈、堆、全局/静态存储区(.data、.bss)、常量数据段.rodata、代码段.text。

- 核心特性:

- 栈:自动分配内存、快、小,存局部变量和函数上下文,易溢出,编译器管理。

- 堆:手动、大、慢,存动态内存,易泄漏/碎片,用new/molloc分配内存,用delete和free释放内存。

- .data:显式(初始化过的)全局/静态变量,存盘,全程存在。

- .bss:未显式(未初始化的)全局/静态变量,零初,不存盘,全程存在。

- .rodata:常量,只读,存字符串/const全局。

- .text:代码,只读可执行,存指令,可执行代码和函数二进制指令。

- 分配释放:

- 栈:编译器管,进栈出栈。

- 堆:

new/delete或智能指针,手动控生命周期。

- 拓展关联:虚拟内存、内存对齐(提效率)、NX位(防攻击)。

面试突围技巧

- 底层关联:提栈帧结构(ebp/rsp)、堆分配算法(空闲链表)、虚拟内存映射,体现深度。

- 场景对比:解释“全局变量默认零初”(BSS段运行时填0)、“字符串字面量存哪”(.rodata,只读)。

- 安全视角:结合NX位、ASLR,说明现代内存分区的安全设计。

通过“结构分层+对比表+速记”,覆盖基础与原理,面试逻辑清晰、专业度拉满。

初始化为0的全局变量位于bbs区还是data区?

程序哪些section,分别是啥作用?怎样判断数据位于什么区域C++程序启动的过程?

C++从代码到可执行二进制文件的过程?

静态变量什么时候初始化?

第四问:static关键字和const关键字的作用与区别?

一、static:控制作用域与生命周期的“时空调节器”

1. 全局作用域(文件级):收缩可见性,避免冲突

- 核心机制:将全局变量/函数的 外部链接 转为 内部链接,仅当前源文件可见。

- 外部链接:默认允许跨文件通过

extern共享(如extern int g_val;)。 - 内部链接:

static修饰后,链接器忽略跨文件解析,解决命名冲突。

- 外部链接:默认允许跨文件通过

- 代码示例:

// file1.cpp(内部可见)static int secret = 42; // 仅file1可见void public_func() {} // 外部链接,其他文件可extern声明// file2.cpp(内部可见)static void private_func() {} // 仅file2可见,与file1的public_func不冲突

2. 局部作用域(函数内):延长寿命,保留状态

- 核心机制:局部变量从 栈(函数结束销毁) 移到 数据段(.data/.bss),生命周期延长至程序全程,但作用域仍限于当前块。

- 初始化特性:程序启动后 首次进入作用域时初始化(仅一次),后续调用复用值。

- 代码示例(状态保持):

size_t& getCallCount() { static size_t count = 0; // 数据段,仅初始化一次 return ++count;}int main() { cout << getCallCount(); // 1(首次初始化) cout << getCallCount(); // 2(保留状态)} - 线程安全:C++11后,局部静态变量初始化 自动加锁(线程安全),但运行时修改需手动同步。

3. 类成员(静态变量/函数):类级共享,脱离对象

-

静态成员变量:

- 属于类,而非对象:所有对象共享同一份数据,占一份内存。

- 强制类外定义:类内仅声明,必须在类外定义(

Type Class::var;),否则链接错误。 - 代码示例:

class Config {public: static int max_conn; // 类内声明};int Config::max_conn = 1024; // 类外定义+初始化

-

静态成员函数:

- 无

this指针:只能访问静态成员(变量/函数),因非静态成员依赖对象实例。 - 类名直接调用:

Config::printMaxConn(),无需创建对象,适合工具类。 - 代码示例:

class Config {public: static void printMaxConn() { cout << max_conn; // 仅能访问静态成员 }};

- 无

4. 静态存储期:程序级的生命周期

- 覆盖范围:全局变量、静态局部变量、静态类成员,均属于 静态存储期。

- 生命周期:程序启动时分配(.data/.bss段加载),终止时由操作系统回收。

二、const:保障不可变性的“安全锁”(融合《Effective C++》Item3)

1. 常量变量:编译期的只读契约

- 核心机制:初始化后值不可修改,编译期强制拦截非法修改。

- 存储差异:

- 局部const:存栈(如

const int x=10;),但值不可改(编译器约束)。 - 全局/静态const:存 常量区(.rodata),物理只读(运行时修改触发段错误)。

- 局部const:存栈(如

- 代码示例:

const double PI = 3.14159; // 全局:.rodata,只读void calc() { const int len = 100; // 栈,不可改 // len = 200; // 编译报错} - Item3建议:用

const替代宏(#define PI 3.14),避免类型检查缺失。

2. 常量指针与指针常量:指针的双重约束

- 分类与口诀:

- 常量指针(

const T*):const在前 → 指向的内容不可改(指针可换指向)。 - 指针常量(

T* const):const在后 → 指针本身不可改(地址固定,内容可改)。

- 常量指针(

- 代码对比:

int a=10, b=20;const int* p_val = &a; // *p_val=30 ❌,p_val=&b ✔️int* const p_ptr = &a; // p_ptr=&b ❌,*p_ptr=30 ✔️

3. 常量成员函数:对象状态的保护罩

- 核心机制:函数内 不能修改非静态成员变量(除非成员用

mutable修饰)。 - 语法与

this指针:void func() const;,此时this为const Class* const(指向的对象不可改)。 - 代码示例(含

mutable):class Cache { mutable std::string cached_data; // 允许const函数修改 bool is_valid = false;public: void refresh() const { // is_valid = true; // ❌ 编译报错(非mutable成员) cached_data = \"new_data\"; // ✔️ mutable成员可改 }}; - Item3建议:所有不修改对象状态的成员函数,必须声明为

const,提升接口清晰性。

4. constexpr:编译期的计算能力(C++11+)

- 核心机制:比

const更严格,要求表达式 编译期可计算,用于数组大小、模板参数等。 - 对比

const:const变量可运行时初始化(如const int x = rand();)。constexpr必须编译期确定(如constexpr int x = 10;)。

- 代码示例(编译期递归):

constexpr int fib(int n) { return n <= 1 ? n : fib(n-1) + fib(n-2);}int arr[fib(10)]; // 合法,编译期计算斐波那契数

三、组合使用:static const的协同效应

1. 类内静态常量(经典组合)

- 特性:属于类(static)、值不可改(const)、编译期确定(C++11后内置类型支持类内初始化)。

- 代码示例:

class Math {public: static const double PI; // 老写法:需类外定义 static const int DIM = 3; // C++11+:类内直接初始化(内置类型)};const double Math::PI = 3.14159; // 老写法的类外定义

2. 全局静态常量

- 特性:文件内可见(static)、值不可改(const),避免跨文件冲突。

- 代码示例:

static const std::string CONFIG_PATH = \"/etc/app.conf\"; // 仅当前文件可见

四、核心对比:static vs const的本质差异

constexpr,编译期计算五、速记版:提炼核心,高效记忆

-

static的4重身份:

- 全局:锁死作用域(仅文件可见)。

- 局部:延长寿命(数据段,单次初始化)。

- 类成员:变量共享、函数无

this(类直接调用)。

-

const的3重守护:

- 变量:只读(栈/常量区)。

- 指针:分“内容不变”和“指针不变”。

- 成员函数:不碰非静态成员(

mutable例外)。

-

组合必杀技:

static const→ 类内静态常量(编译期定,类共享)。 -

本质区别:

static调控“时空”(作用域/生命周期),const守护“不变”(数据只读)。

六、面试加分细节(深挖原理)

- static局部变量的初始化时机:程序启动后 首次进入作用域时(而非程序启动时),解释“仅初始化一次”的根源。

mutable的哲学:允许“逻辑常量性”(如缓存、日志)——即使物理值改变,对象逻辑状态仍视为不变。constexpr的递归能力:支持编译期递归(如斐波那契计算),展现编译期计算的强大。

通过上下文拆解→底层原理→代码验证→实战建议→对比记忆,彻底打通static和const的所有知识点,结合《Effective C++》的工程智慧,让回答兼具深度与实用性,面试时轻松征服考官!

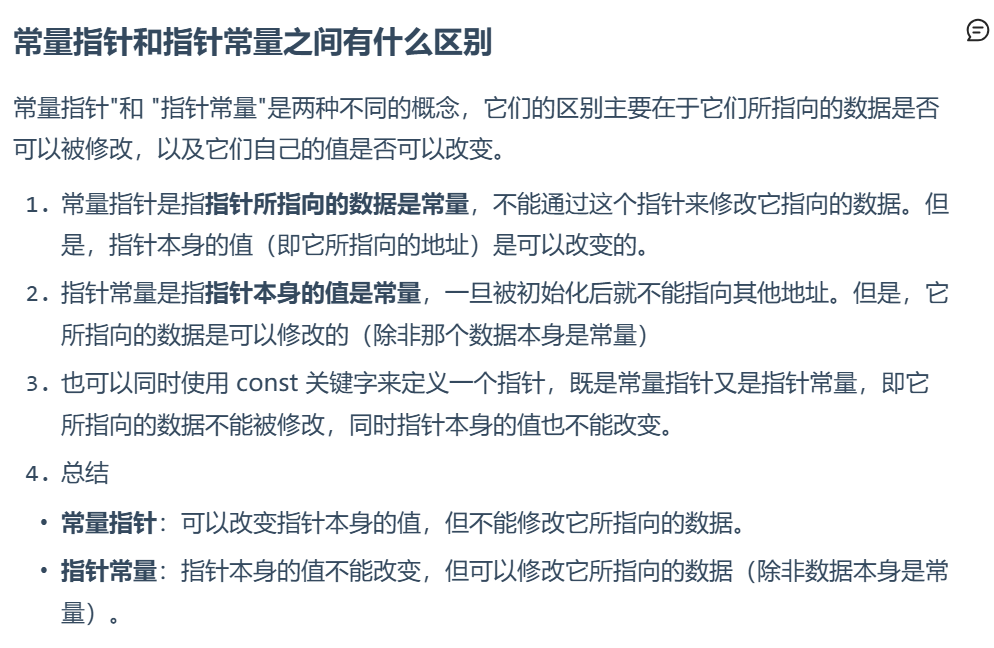

第五问:常量指针和指针常量的区别?

用户现在需要深度解析“常量指针”和“指针常量”的区别,结合语法、原理、场景,还要关联《Effective C++》的内容。首先,得明确两者的定义,从语法解析、底层含义、可变性、场景对比,还有如何正确阅读声明(右左法则)。还要解释为什么容易混淆,以及Effective C++里的建议,比如优先使用const等。

首先,分解概念:

核心矛盾:命名的误导性

“常量指针”和“指针常量”的翻译容易让人混淆,本质应从 语法位置 和 修饰对象 区分:

- 常量指针:

const T*或T const*→ 指针指向的内容是常量(不可通过指针修改)。 - 指针常量:

T* const→ 指针本身是常量(地址不可修改)。

一、语法解析:右左法则(Right-Left Rule)

C++ 声明的阅读规则:从变量名开始,先右后左解析修饰符。

1. 常量指针(const int* p 或 int const* p)

- 解析:

pis a pointer to (int const) → p是一个指针,指向const int类型。 - 核心:

const修饰 指针指向的类型(int),表示“指向的内容不可改”。

2. 指针常量(int* const p)

- 解析:

pis a const pointer to int → p是一个const指针,指向int类型。 - 核心:

const修饰 指针本身(p),表示“指针的地址不可改”。

3. 两者结合(const int* const p)

- 解析:

pis a const pointer to (int const) → p是一个const指针,指向const int类型。

二、底层可变性对比(代码验证)

p = &b)*p=5)const int* p = &a;p=&b ✔️;*p=5 ❌p=&b)*p=5)int* const p = &a;p=&b ❌;*p=5 ✔️const int* const p = &a;p=&b ❌;*p=5 ❌三、场景与实战(关联《Effective C++》Item3)

1. 常量指针(const T*)的典型场景

- 保护数据:函数参数用

const T*,明确“只读访问”,避免误修改。void print(const int* data) { // *data = 10; // 编译报错,保护数据} - 《Effective C++》建议:优先用

const修饰输入,明确接口契约,提升安全性(Item3核心思想)。

2. 指针常量(T* const)的典型场景

- 固定地址:指针指向的地址不可变,常用于资源管理(如RAII类的指针成员)。

class Buffer { int* const data; // 指针地址不可变(构造时初始化,之后不能换指向)public: Buffer(int* p) : data(p) {}};

四、常见误区与辨析

1. 命名的误导性

- 错误认知:“常量指针”是“指针是常量” → 实际是“指向的内容是常量”。

- 根源:翻译问题,更准确的英文表述是:

- 常量指针 → pointer to const(指向常量的指针)。

- 指针常量 → const pointer(指针是常量)。

2. const 的位置决定修饰对象

- 规则:

const靠近类型(const int*)→ 修饰指向的内容;const靠近变量名(int* const)→ 修饰指针本身。 - 等价写法:

int const*≡const int*(均为常量指针),但int* const唯一(指针常量)。

五、《Effective C++》的延伸建议

- 优先使用

const(Item3):- 无论是修饰指针指向的内容(常量指针)还是指针本身(指针常量),

const都能提升代码安全性,减少意外修改。

- 无论是修饰指针指向的内容(常量指针)还是指针本身(指针常量),

- 避免裸指针的歧义:

- 复杂指针声明建议用

using或typedef简化,或直接使用智能指针(如std::unique_ptr)。

using ConstIntPtr = const int*; // 常量指针using IntPtrConst = int* const; // 指针常量 - 复杂指针声明建议用

速记版(核心口诀)

- 看

const位置:- 靠左(

const T*)→ 指向的内容不可改(常量指针)。 - 靠右(

T* const)→ 指针本身不可改(指针常量)。

- 靠左(

- 右左法则:从变量名开始,先右后左读,

*读“pointer to”。const int* p→ “p is pointer to const int”(常量指针)。int* const p→ “p is const pointer to int”(指针常量)。

- 场景:

- 保护数据用常量指针(

const T*),固定地址用指针常量(T* const)。

- 保护数据用常量指针(

面试突围技巧

- 语法拆解:用右左法则现场解析复杂声明(如

const int* const* p→ “p是指针,指向const指针,该指针指向const int”)。 - 关联Effective:提到Item3的“只要可能就用const”,解释常量指针如何保护函数参数,提升接口安全性。

- 实战建议:复杂指针用类型别名简化,避免裸指针歧义。

通过语法→原理→场景→误区→经典建议的分层解析,彻底厘清两者区别,结合《Effective C++》的工程智慧,让回答既专业又实用!

第五问:常量指针与指针常量的深度解析——从语法到工程实践

一、核心矛盾:命名的误导性与语法本质

“常量指针”和“指针常量”的翻译极易混淆,需回归 C++ 声明语法 和 const 的修饰对象 区分:

const 修饰对象二、语法解析:右左法则(Right-Left Rule)

C++ 声明的阅读规则:从变量名开始,先右后左解析修饰符,* 读作“pointer to”(指向)。

1. 常量指针(const int* p 或 int const* p)

- 解析:

pis a pointer to (int const) → p 是一个指针,指向 const int 类型。 - 代码验证:

int a = 10, b = 20;const int* p = &a; // p指向a(内容不可改)p = &b; // ✔️ 指针地址可改(指向b)// *p = 20; // ❌ 内容不可改(a的值不能通过p修改)

2. 指针常量(int* const p)

- 解析:

pis a const pointer to int → p 是一个 const 指针,指向 int 类型。 - 代码验证:

int a = 10, b = 20;int* const p = &a; // p的地址固定(指向a)// p = &b; // ❌ 指针地址不可改*p = 20; // ✔️ 内容可改(a的值被修改为20)

3. 两者结合(const int* const p)

- 解析:

pis a const pointer to (int const) → p 是一个 const 指针,指向 const int 类型。 - 代码验证:

const int a = 10;const int* const p = &a;// p = &b; // ❌ 指针地址不可改// *p = 20; // ❌ 内容不可改(a是const)

三、底层可变性对比(内存视角)

p = &b)*p=5)p=&b ✔️;*p=5 ❌p=&b)*p=5)p=&b ❌;*p=5 ✔️p=&b ❌;*p=5 ❌四、场景与工程实践(关联《Effective C++》Item3)

1. 常量指针(const T*)的典型场景

- 函数参数保护:明确“只读访问”,避免误修改传入的数据(《Effective C++》Item3核心思想:只要可能就用const)。

void print(const int* data, size_t len) { for (size_t i=0; i<len; ++i) { cout << data[i]; // 只读访问,安全 // data[i] = 0; // ❌ 编译报错,保护数据 }} - 只读迭代:遍历数组时,用常量指针防止意外修改元素。

2. 指针常量(T* const)的典型场景

- 资源管理:指针地址固定,确保资源唯一(如RAII类的指针成员,避免重复释放)。

class Buffer { int* const data; // 指针地址不可变,构造时初始化public: Buffer(int* p) : data(p) {} ~Buffer() { delete[] data; }}; - 配置指针:全局配置指针,确保地址不变(如系统参数的全局指针)。

五、常见误区与辨析

1. const 的位置决定修饰对象

- 规则:

const靠近类型(const int*)→ 修饰 指向的内容(常量指针)。const靠近变量名(int* const)→ 修饰 指针本身(指针常量)。

- 等价性:

int const*≡const int*(均为常量指针),但int* const唯一(指针常量)。

2. 与const对象的交互

- 常量指针(

const T*)可以指向 非const对象(只读访问),但不能通过指针修改对象。int a = 10;const int* p = &a; // 合法:a非const,但p限制只读 - 指针常量(

T* const)可以指向 const对象,但修改内容时需对象本身允许(非const对象)。

六、《Effective C++》的延伸建议

- 优先用

const约束接口(Item3):

无论是常量指针(保护内容)还是指针常量(保护地址),const都能减少 Bug,提升代码可读性。 - 避免裸指针的歧义:

复杂指针声明建议用using或typedef简化,或直接使用智能指针(如std::unique_ptr)。using ConstIntPtr = const int*; // 常量指针using IntPtrConst = int* const; // 指针常量

速记版:核心口诀与场景

- 语法口诀:

const靠左 → 内容不可改(常量指针:const T*)。const靠右 → 地址不可改(指针常量:T* const)。

- 右左法则:从变量名开始,

*读“pointer to”。const int* p→ “p 是 pointer to const int”(常量指针)。int* const p→ “p 是 const pointer to int”(指针常量)。

- 场景速记:

- 保护数据 → 用常量指针(

const T*)。 - 固定地址 → 用指针常量(

T* const)。

- 保护数据 → 用常量指针(

面试突围技巧

- 现场解析复杂声明:用右左法则拆解

const int* const* p→ “p 是 pointer to const pointer to const int”(p是指针,指向const指针,该指针指向const int)。 - 关联Effective C++:强调Item3的“const优先”思想,解释常量指针如何提升函数接口的安全性。

- 实战优化建议:复杂指针用类型别名简化,避免裸指针的歧义,体现工程思维。

通过 语法拆解→底层原理→场景实战→经典建议 的分层讲解,彻底厘清两者区别,结合《Effective C++》的深度,让回答既专业又具实用性!

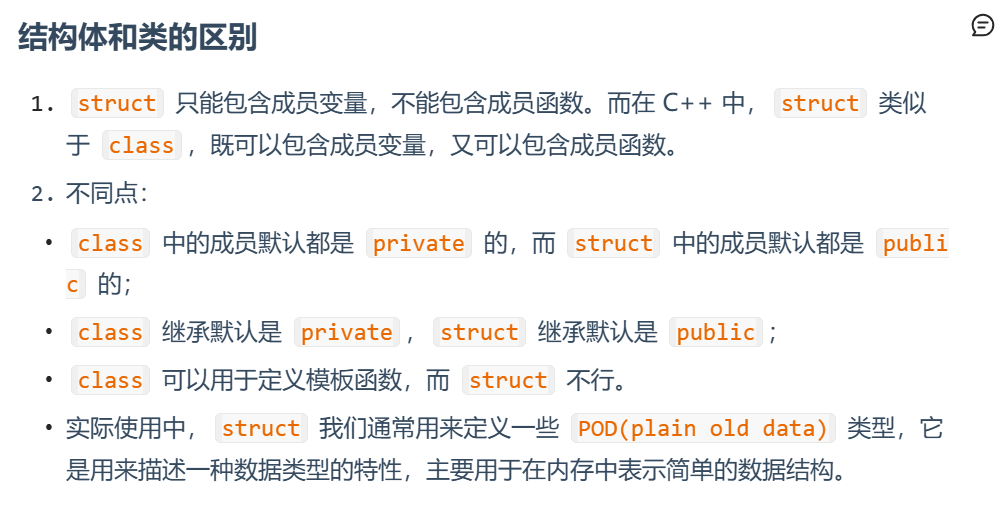

第六问:结构体(struct)与类(class)的区别?深度解析——从历史到设计哲学

一、历史溯源:C到C++的基因传承

1. C语言的struct:纯数据容器

- 诞生背景:C语言(1972年)中,

struct是数据聚合工具,仅用于组织多个变量,无成员函数、访问控制。struct Point { int x, y; }; // 纯数据,无行为 - 设计意图:模拟“简单数据结构”,强调内存布局的透明性(成员可直接访问,内存连续)。

2. C++的class:面向对象的基石

- 诞生背景:C++(1983年)引入

class,作为面向对象编程(OOP)的核心载体,支持 封装、继承、多态。 - 设计意图:通过隐藏实现细节(private) 和 暴露接口(public),实现“数据+行为”的封装,支持复杂对象设计。

3. C++对struct的兼容与扩展

- 兼容C:保留

struct,并赋予其class的能力(可定义成员函数、构造/析构、继承、虚函数)。 - 差异化设计:调整默认行为(访问权限、继承方式),区分“数据聚合”与“对象抽象”的场景。

二、核心语法差异:默认访问控制的本质

1. 成员访问权限的默认规则

classprivatesetter/getter)structpublicpoint.x = 10;)- 代码对比:

class ClassDemo { int x; // 默认private,外部无法直接访问public: void setX(int val) { x = val; } // 需显式开放接口};struct StructDemo { int x; // 默认public,外部可直接StructDemo s; s.x=10;};

2. 继承访问权限的默认规则

Base为基类)classprivateBase的public成员在派生类中变为privatestructpublicBase的public成员在派生类中仍为public- 代码对比:

class Base { public: void func() {} };class DerivedClass : Base { // func() 变为private,外部无法调用DerivedClass().func()};struct DerivedStruct : Base { // func() 保持public,外部可直接调用DerivedStruct().func()};

3. 访问权限的“显式覆盖”

struct也可声明private成员(需显式标记),class也可全public(但违背OOP设计意图)。struct Hybrid { int public_val;private: int private_val; // 显式private,struct也能封装};

三、设计哲学:数据聚合 vs 对象抽象

1. struct的设计定位:POD(Plain Old Data)

- POD的定义(C++标准):

- 无自定义构造/析构、虚函数、私有/保护成员;

- 继承自POD类;

- 所有非静态成员是POD。

- 特性:内存布局完全透明(可

memcpy拷贝,二进制序列化),行为简单(无复杂逻辑)。 - 典型场景:

- 坐标、颜色等纯数据:

struct RGB { int r, g, b; }; - 配置项:

struct Config { int port; bool debug; };

- 坐标、颜色等纯数据:

2. class的设计定位:面向对象的“对象”

- 核心特性:

- 封装:通过

private隐藏实现(如文件句柄、网络连接),public暴露接口; - 多态:通过虚函数实现运行时多态(如

class Shape { virtual void draw(); };); - 资源管理:通过构造/析构函数自动管理资源(RAII)。

- 封装:通过

- 典型场景:

- 复杂对象(带行为):

class Logger { ... };(管理文件,提供日志接口); - 多态体系:

class Animal { virtual void speak(); };

- 复杂对象(带行为):

3. 《Effective C++》的设计建议(Item 22:将成员变量声明为private)

- 核心观点:

class通过private强制封装,是OOP设计的基础——隐藏数据可避免意外修改,便于后续扩展(如增加校验逻辑)。 - 对

struct的补充:若仅需数据聚合(无行为、无需封装),struct的默认public更高效;若涉及复杂逻辑,优先用class的private。

四、底层内存布局:本质无差异

1. 无虚函数时

struct和class的内存布局完全一致(成员按声明顺序排列,可能有内存对齐填充)。struct S { int a; char b; };class C { int a; char b; };// sizeof(S) == sizeof(C) == 8(假设int占4字节,内存对齐)

2. 含虚函数时

- 两者都会包含虚函数表指针(vptr),布局相同,仅访问权限不同。

struct S { virtual void func() {} };class C { virtual void func() {} };// 内存布局均为:vptr(8字节) + 成员变量

五、模板与泛型编程:语法等价性

- 历史误区:早期认为

struct不能用于模板,实际C++标准中,struct和class在模板中完全等价(仅默认权限不同)。 - 习惯用法:模板元编程(TMP)中,

struct更常用(因默认public,方便暴露类型/常量)。template <typename T>struct TypeTraits { static const bool is_pod = false; }; // 模板用struct

六、应用场景对比(速查表)

publicprivatememcpy)struct七、速记版:核心区别提炼

-

默认权限:

struct:成员和继承默认public(开放)。class:成员和继承默认private(封闭)。

-

设计意图:

struct:模拟C风格纯数据聚合(POD),强调透明访问。class:实现面向对象抽象(数据+行为封装),支持多态。

-

底层与兼容:

- 内存布局无本质差异(含虚函数时均有vptr)。

struct兼容C,class是C++ OOP核心。

面试突围技巧

- 关联经典书籍:引用《Effective C++》Item22,解释

class的private是封装的基础,struct因默认public更适合POD。 - 强调设计而非语法:两者语法能力几乎等价,差异在于设计意图(数据 vs 对象)。

- POD的实际价值:可直接二进制读写(如网络协议解析),而

class的封装性更适合复杂逻辑。

通过历史→语法→设计→底层→场景的分层解析,结合经典书籍观点,彻底厘清两者区别,展现对C++设计哲学的深刻理解。

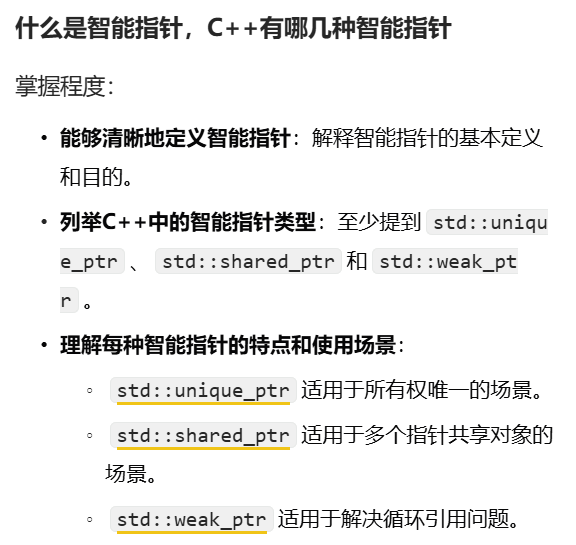

第七问:什么是智能指针?C++有几种智能指针?智能指针深度解析——从RAII到场景化实践

一、智能指针的核心本质:RAII守护动态内存

智能指针是 C++ 标准库的 模板类,通过 RAII(资源获取即初始化) 机制,将动态内存的生命周期与智能指针对象的生命周期绑定:

- 构造阶段:通过

new或工厂函数(如make_shared)获取堆内存,初始化智能指针。 - 析构阶段:智能指针对象销毁时,自动调用 删除器(默认

delete,可自定义)释放内存,彻底解决 内存泄漏(忘记delete)和 悬垂指针(对象已释放但指针仍引用)问题。

二、C++标准库智能指针全解析

1. std::unique_ptr(C++11,独占所有权)

- 核心特性:

- 独占性:同一时间仅1个

unique_ptr持有对象所有权,禁止拷贝(operator=被删除),仅支持 移动语义(通过std::move转移所有权)。 - 零开销:无引用计数,性能与裸指针几乎一致。

- 独占性:同一时间仅1个

- 实现原理:

内部存储 原始指针 和 删除器(默认std::default_delete,可自定义,如释放文件句柄fclose)。析构时调用删除器释放内存。template <typename T, typename Deleter = std::default_delete<T>>class unique_ptr { T* ptr; // 指向对象的原始指针 Deleter del; // 自定义删除器(默认调用 delete)public: ~unique_ptr() { del(ptr); } // 析构时释放内存 // 移动构造/赋值:转移所有权,原指针置空}; - 典型场景:

- 独占资源管理:如文件句柄、网络连接(

unique_ptr sock(new Socket)),确保资源唯一持有。 - 函数返回局部堆对象:

unique_ptr createObj() { return make_unique(); },避免拷贝,高效传递。 - 容器存储多态对象:

vector<unique_ptr> shapes存储Circle/Rectangle等子类,避免“切片问题”,且移动高效。 - 异常安全:异常分支中,

unique_ptr自动析构释放内存(如void func() { unique_ptr res(new Resource); throw ...; })。

- 独占资源管理:如文件句柄、网络连接(

2. std::shared_ptr(C++11,共享所有权)

- 核心特性:

- 共享性:多个

shared_ptr可共享同一对象所有权,通过 引用计数(use_count) 跟踪所有者数量,计数归0时释放内存。 - 线程安全:引用计数的增减是 原子操作(C++11 后保证线程安全),但对象本身的读写需手动加锁(如

mutex)。

- 共享性:多个

- 实现原理:

内部含 两个指针:- 对象指针:指向实际管理的堆对象。

- 控制块指针:存储

use_count(共享计数)、weak_count(弱引用计数)和删除器。

struct ControlBlock { std::atomic<size_t> use_count; // 共享计数(原子操作) std::atomic<size_t> weak_count; // 弱引用计数 void (*deleter)(void*); // 删除器};template <typename T>class shared_ptr { T* ptr; // 指向对象的指针 ControlBlock* cb; // 指向控制块的指针}; - 典型场景:

- 多模块共享资源:GUI 框架中,多个窗口共享同一个按钮(

shared_ptr,计数为3时释放)。 - 复杂数据结构:双向链表、树、图的节点共享(如

struct Node { shared_ptr next; ... }),需配合weak_ptr打破循环引用。 - 跨线程共享:线程池任务传递堆对象(

shared_ptr task),依赖计数保证对象存活至所有线程处理完毕。

- 多模块共享资源:GUI 框架中,多个窗口共享同一个按钮(

3. std::weak_ptr(C++11,弱引用)

- 核心特性:

- 弱引用:不参与所有权管理(不增加

use_count),仅“观察”shared_ptr管理的对象是否存活。 - 非持有性:访问对象前需通过

lock()升级为shared_ptr(存活则use_count+1,否则返回nullptr)。

- 弱引用:不参与所有权管理(不增加

- 实现原理:

指向shared_ptr的 控制块,通过读取use_count判断对象是否存活。 - 典型场景:

- 解决循环引用:双向链表中,

next用shared_ptr(共享所有权),prev用weak_ptr(弱引用,避免循环):struct Node { shared_ptr<Node> next; weak_ptr<Node> prev; // 弱引用打破循环}; - 缓存系统:缓存资源的弱引用(

weak_ptr cache),lock()失败则重新加载,避免缓存持有所致的内存泄漏。

- 解决循环引用:双向链表中,

4. std::auto_ptr(已弃用,C++17移除)

- 历史角色:C++98 中最早的智能指针,通过 所有权转移(拷贝时原指针置空)管理内存。

- 致命缺陷:

- 拷贝语义危险:如

vector<auto_ptr>拷贝时,原指针置空,导致容器内元素失效。 - 不支持数组:无法正确释放

new[]分配的内存(默认调用delete而非delete[])。

- 拷贝语义危险:如

- 替代方案:被

std::unique_ptr完全取代(unique_ptr支持移动语义和数组,更安全高效)。

三、扩展智能指针(Boost库)

1. boost::scoped_ptr

- 特性:

- 类似

std::unique_ptr,但 禁止移动(更严格的独占性),仅支持析构时释放。 - 接口精简(无

release()方法),明确禁止所有权转移。

- 类似

- 场景:局部临时对象(如函数内的资源管理),确保资源仅在作用域内有效。

2. boost::intrusive_ptr

- 特性:

- 引用计数逻辑 嵌入对象内部(对象需实现

add_ref()/release())。 - 零额外内存开销(无需独立控制块,复用对象内的计数)。

- 引用计数逻辑 嵌入对象内部(对象需实现

- 场景:对内存敏感的高性能场景(如游戏引擎对象池、实时数据处理)。

四、核心对比表(特性+场景+性能)

unique_ptrshared_ptrweak_ptrshared_ptr计数shared_ptrauto_ptr五、常见陷阱与最佳实践

1. 循环引用陷阱

- 问题:

A和B互相持有shared_ptr,导致use_count无法归零,内存泄漏。 - 方案:一方改用

weak_ptr(如父类→子类用shared_ptr,子类→父类用weak_ptr)。

2. 裸指针创建智能指针的风险

- 问题:

int* raw = new int; shared_ptr p1(raw); shared_ptr p2(raw);→ 重复释放(未共享控制块,两次delete)。 - 方案:优先用

make_shared/make_unique(如auto p = make_shared(42)),保证控制块唯一。

3. 数组支持差异

unique_ptr:天然支持数组(unique_ptr),自动调用delete[]。shared_ptr:需显式指定删除器(如shared_ptr(new int[10], [](int* p) { delete[] p; }))。

六、速记版:核心概念与场景口诀

- 定义:RAII 管理堆内存,析构自动释放,防泄漏、悬垂。

- 标准库三杰:

unique_ptr:独占唯一,零开销,用在单所有者场景(独占资源、容器存多态)。shared_ptr:共享计数,多所有者,配weak_ptr破循环(多模块共享、复杂结构)。weak_ptr:弱引观察,不占计数,解循环、查存活(双向链表、缓存)。

- 避坑指南:

- 裸指针别直接造智能指针,

make_*更安全。 - 循环引用用

weak_ptr,数组选unique_ptr。

- 裸指针别直接造智能指针,

面试突围策略

- 原理关联:强调 RAII 是智能指针的基石,结合析构自动释放的机制,解释为何能解决内存泄漏。

- 场景对比:从“资源是否共享”切入,区分

unique_ptr(独占)和shared_ptr(共享),再延伸weak_ptr的解环作用。 - 深度扩展:提及

make_shared的内存优化(对象和控制块同块内存,减少一次分配),或unique_ptr的自定义删除器(如释放文件句柄)。

通过 概念→原理→场景→对比→陷阱 的完整链路,结合代码示例和性能分析,彻底拆解智能指针的核心逻辑,速记版提炼高频考点,确保面试应答既全面又深刻。

第八问:智能指针实现原理?

智能指针的实现原理:从底层机制到工程实践

一、智能指针的核心设计:RAII与所有权模型

智能指针的本质是 RAII(资源获取即初始化) 机制的具体实现:通过将动态资源的生命周期与智能指针对象的生命周期绑定,在智能指针析构时自动释放资源。不同智能指针的核心差异在于 所有权策略:独占(unique_ptr)、共享(shared_ptr)、弱引用(weak_ptr)。

二、std::unique_ptr:独占所有权的实现

1. 核心特性与底层结构

- 独占性:同一时间仅一个

unique_ptr可持有资源,禁止拷贝,仅支持移动语义。 - 底层结构:

template <typename T, typename Deleter = std::default_delete<T>>class unique_ptr { T* ptr; // 指向资源的原始指针 Deleter del; // 自定义删除器(默认调用delete)};- 大小:通常为1个指针大小(若删除器是无状态的,如非捕获lambda,不增加额外开销;若为函数指针或有状态对象,可能增至2个指针大小)。

2. 关键函数实现

-

构造函数:

// 普通构造:接管原始指针所有权explicit unique_ptr(T* p) : ptr(p) {}// 移动构造:转移所有权,原指针置空unique_ptr(unique_ptr&& other) noexcept : ptr(other.ptr), del(std::move(other.del)) { other.ptr = nullptr; // 原指针失效}// 禁止拷贝构造(删除)unique_ptr(const unique_ptr&) = delete; -

析构函数:

~unique_ptr() { if (ptr != nullptr) { del(ptr); // 调用删除器释放资源(默认delete) }} -

移动赋值运算符:

unique_ptr& operator=(unique_ptr&& other) noexcept { if (this != &other) { del(ptr); // 释放当前资源 ptr = other.ptr; del = std::move(other.del); other.ptr = nullptr; // 原指针失效 } return *this;}// 禁止拷贝赋值(删除)unique_ptr& operator=(const unique_ptr&) = delete;

3. 自定义删除器的实现

- 作用:支持非内存资源(如文件句柄、数据库连接)的释放,或添加释放日志。

- 在

unique_ptr中的差异:- 删除器是模板参数,影响

unique_ptr的类型(如unique_ptr与unique_ptr是不同类型)。 - 示例:

// 释放文件句柄的删除器auto file_deleter = [](FILE* fp) { fclose(fp); std::cout << \"File closed\\n\"; };std::unique_ptr<FILE, decltype(file_deleter)> fp(fopen(\"test.txt\", \"r\"), file_deleter);

- 删除器是模板参数,影响

三、std::shared_ptr:共享所有权与引用计数

1. 核心特性与控制块

- 共享性:通过引用计数跟踪资源的所有者数量,最后一个

shared_ptr析构时释放资源。 - 底层结构:

template <typename T>class shared_ptr { T* ptr; // 指向资源的原始指针 ControlBlock* control; // 指向控制块的指针};// 控制块(核心数据结构)struct ControlBlock { std::atomic<size_t> use_count; // 共享引用计数(原子操作,线程安全) std::atomic<size_t> weak_count; // 弱引用计数 Deleter del;// 自定义删除器 Allocator alloc; // 分配器};- 大小:固定为2个指针大小(资源指针+控制块指针),与删除器类型无关。

2. 关键函数实现

-

构造函数:

// 从原始指针构造:创建控制块,引用计数初始化为1explicit shared_ptr(T* p) : ptr(p) { control = new ControlBlock{1, 0, default_delete<T>(), ...};}// 拷贝构造:共享控制块,引用计数+1shared_ptr(const shared_ptr& other) : ptr(other.ptr), control(other.control) { if (control != nullptr) { control->use_count++; // 原子操作 }} -

析构函数:

~shared_ptr() { if (control == nullptr) return; control->use_count--; // 原子操作 // 若共享计数为0,释放资源和控制块 if (control->use_count == 0) { control->del(ptr); // 调用删除器 // 若弱引用计数也为0,释放控制块 if (control->weak_count == 0) { delete control; } }} -

赋值运算符:

shared_ptr& operator=(const shared_ptr& other) { if (this == &other) return *this; // 先释放当前资源(引用计数-1) if (control != nullptr) { control->use_count--; if (control->use_count == 0) { control->del(ptr); if (control->weak_count == 0) delete control; } } // 共享新资源(引用计数+1) ptr = other.ptr; control = other.control; if (control != nullptr) control->use_count++; return *this;}

3. std::make_shared的优势

- 原理:一次性分配资源和控制块的内存(1次内存分配),比

shared_ptr(new T)(2次分配:资源+控制块)更高效,且异常安全(避免new T成功但shared_ptr构造失败导致的内存泄漏)。 - 示例:

auto sp = std::make_shared<int>(42); // 推荐:1次分配auto sp_bad = std::shared_ptr<int>(new int(42)); // 不推荐:2次分配

四、std::weak_ptr:弱引用与循环引用破解

1. 核心特性与底层关联

- 弱引用:指向

shared_ptr的控制块,不影响共享引用计数,仅观察资源是否存活。 - 底层结构:

template <typename T>class weak_ptr { ControlBlock* control; // 指向shared_ptr的控制块};

2. 关键函数实现

-

构造函数:

// 从shared_ptr构造:不增加共享计数,弱计数+1weak_ptr(const shared_ptr<T>& other) : control(other.control) { if (control != nullptr) { control->weak_count++; // 原子操作 }} -

lock()方法:转换为shared_ptr(安全访问资源)shared_ptr<T> lock() const { if (expired()) { // 检查资源是否已释放 return shared_ptr<T>(); // 返回空指针 } // 共享计数+1,返回shared_ptr return shared_ptr<T>(ptr, control); } -

expired()方法:检查资源是否存活bool expired() const { return control == nullptr || control->use_count == 0;} -

析构函数:

~weak_ptr() { if (control != nullptr) { control->weak_count--; // 若弱计数和共享计数均为0,释放控制块 if (control->weak_count == 0 && control->use_count == 0) { delete control; } }}

五、自定义删除器:资源释放的灵活性

1. unique_ptr的自定义删除器

- 特性:删除器是模板参数,影响

unique_ptr的类型,可能增加对象大小(如函数指针会使大小从1个指针增至2个)。 - 示例(释放数组):

auto array_deleter = [](int* p) { delete[] p; };std::unique_ptr<int, decltype(array_deleter)> up(new int[10], array_deleter);

2. shared_ptr的自定义删除器

- 特性:删除器存储在控制块中,不影响

shared_ptr的类型和大小(始终2个指针),支持任意类型的有状态删除器。 - 示例(释放文件句柄):

auto file_deleter = [](FILE* fp) { fclose(fp); };std::shared_ptr<FILE> fp(fopen(\"test.txt\", \"r\"), file_deleter);

六、线程安全与陷阱规避

1. 线程安全边界

-

shared_ptr:- 引用计数的增减是原子操作(线程安全)。

- 资源对象的读写非线程安全(需额外加锁,如

std::mutex)。 - 对

shared_ptr本身的修改(如赋值)非线程安全(多线程操作同一shared_ptr需加锁)。

-

unique_ptr:因独占性,多线程需通过移动转移所有权,无共享状态,天然线程安全。

2. 典型陷阱与解决方案

-

循环引用:两个

shared_ptr互相引用导致计数无法归零,内存泄漏。- 解决方案:一方改用

weak_ptr(如父类→子类用shared_ptr,子类→父类用weak_ptr)。

- 解决方案:一方改用

-

从裸指针创建多个

shared_ptr:导致多个控制块,重复释放资源。- 解决方案:始终通过

make_shared或从一个shared_ptr拷贝创建。

- 解决方案:始终通过

-

enable_shared_from_this的使用:类内部获取shared_ptr时,避免用this直接构造(导致多个控制块),应继承enable_shared_from_this并调用shared_from_this()。

七、手撕智能指针的核心要点

-

unique_ptr:- 禁止拷贝构造和赋值(声明为

delete)。 - 移动构造/赋值转移所有权,原指针置空。

- 析构时调用删除器释放资源。

- 禁止拷贝构造和赋值(声明为

-

shared_ptr:- 维护控制块(引用计数、删除器)。

- 拷贝时增加引用计数,析构时减少,为0时释放资源和控制块。

-

weak_ptr:- 从

shared_ptr初始化,跟踪控制块。 lock()方法安全转换为shared_ptr,expired()检查资源存活。

- 从

八、总结:实现原理对比表

unique_ptrshared_ptrweak_ptrreset()、release()use_count()、reset()lock()、expired()速记版:实现原理核心

unique_ptr:独占资源,禁拷贝,析构调用删除器,零开销。shared_ptr:共享计数,控制块存计数/删除器,make_shared高效。weak_ptr:弱引控制块,lock()转shared_ptr,破循环引用。- 自定义删除器:

unique_ptr影响类型,shared_ptr存控制块,不影响大小。

通过理解所有权模型、控制块机制和线程安全边界,可深入掌握智能指针的实现与应用。

new和molloc区别?delete和free区别?

第八问:new/malloc、delete/free的深度对比——从语法到底层设计

一、new与malloc:动态内存分配的本质差异

1. 语言属性与语法范式

- new:C++ 运算符,编译器原生支持,无需头文件(底层依赖

operator new函数,可重载)。- 用法:

// 单个对象(调用构造)std::string* p = new std::string(\"hello\"); // 数组(调用每个元素的构造)int* arr = new int[10]{1,2,3};

- 用法:

- malloc:C 标准库函数,需包含

,仅分配原始内存。- 用法:

void* raw = malloc(sizeof(std::string)); // 仅分配内存,无构造std::string* s = (std::string*)raw; // 强转类型(非类型安全)

- 用法:

2. 类型安全与对象构造

- new:强类型安全,返回对应类型指针(

Type*),分配时 自动调用构造函数(若为类对象)。- 示例:

new std::vector会初始化vector的内部结构(如分配堆内存、设置大小为0)。

- 示例:

- malloc:非类型安全,返回

void*需强转,不调用任何构造函数,内存是“原始二进制块”。- 风险:直接使用

malloc分配的类对象(如std::string)会因构造未执行导致崩溃(访问未初始化的内部指针)。

- 风险:直接使用

3. 内存分配失败的处理

- new:

- 默认行为:分配失败时 抛出

std::bad_alloc异常。 - 可选行为:通过

nothrow版本返回nullptr(需包含):std::string* p = new (std::nothrow) std::string; if (p == nullptr) { /* 处理分配失败 */ }

- 默认行为:分配失败时 抛出

- malloc:分配失败时 直接返回

NULL指针,需手动检查:void* p = malloc(1024);if (p == NULL) { /* 处理分配失败 */ }

4. 内存计算与数组支持

- new:

- 单个对象:编译器自动推导大小(

sizeof(Type))。 - 数组:

new Type[n]会隐藏存储数组长度(在内存块前额外分配4字节存n),支持delete[]遍历析构。

- 单个对象:编译器自动推导大小(

- malloc:

- 必须手动传入字节数(如

malloc(sizeof(Type)*n)),无数组元数据存储,free无法区分数组和单个对象。

- 必须手动传入字节数(如

5. 内存区域与自定义分配

- new:

- 支持 定位new(placement new),可在指定内存地址构造对象(如内存池、栈上构造):

char buf[1024]; // 栈上内存std::string* s = new (buf) std::string(\"stack\"); // 在buf地址构造 - 可全局/类内重载

operator new,自定义分配策略(如内存池、统计分配次数)。

- 支持 定位new(placement new),可在指定内存地址构造对象(如内存池、栈上构造):

- malloc:仅从 堆(heap) 分配内存,行为由标准库实现(如glibc的

ptmalloc),无法自定义分配地址。

6. 适用场景边界

- 优先用new:

- C++ 类对象(需构造/析构、多态);

- 异常安全场景(new的异常机制更贴合C++);

- 需要定位new的高级内存管理(如内存池)。

- 必须用malloc:

- 兼容C代码(如调用C库返回的

void*); - 纯原始内存处理(如二进制数据缓冲区,无需构造);

- 性能敏感场景(但现代

new可通过重载优化,此优势逐渐消失)。

- 兼容C代码(如调用C库返回的

二、delete与free:动态内存释放的核心区别

1. 语言属性与语法范式

- delete:C++ 关键字,与

new配对,分两种形式:delete p;:释放单个对象,调用其析构函数。delete[] p;:释放对象数组,遍历调用每个元素的析构函数。

- free:C 标准库函数,与

malloc配对,仅释放内存:void* p = malloc(1024);free(p); // 仅释放内存,无析构调用

2. 析构函数与资源清理

- delete:释放内存前,自动调用对象的析构函数(清理对象内部资源,如

std::string释放内部字符数组)。- 示例:

std::string* s = new std::string(\"hello\");delete s; // 调用~string(),释放内部堆内存

- 示例:

- free:仅 释放原始内存,不调用任何析构函数。若内存中是C++对象,需手动析构:

void* raw = malloc(sizeof(std::string));std::string* s = new (raw) std::string(\"hello\"); // 定位new构造s->~std::string(); // 手动析构(否则内部堆内存泄漏)free(raw); // 释放原始内存

3. 数组处理的差异

- delete:通过

delete[]识别数组,利用new[]隐藏的数组长度元数据,遍历调用每个元素的析构:class Type { ~Type() { /* 析构逻辑 */ } };Type* arr = new Type[10]; // 分配时存储数组长度(10)delete[] arr; // 调用10次~Type(),再释放内存 - free:无数组感知能力,

free(arr)仅释放内存,不会调用任何析构函数(即使是数组)。

4. 类型检查与安全性

- delete:隐含 类型匹配检查(若释放的指针类型与

new分配时的类型不兼容,可能触发未定义行为,如析构函数错误调用)。- 示例:

delete (void*)new int;会因类型不匹配导致未定义行为(int无析构,虽无实际影响,但语法上非法)。

- 示例:

- free:仅处理

void*,无类型检查,传入任意指针(包括非malloc分配的指针)会导致未定义行为:int* p = new int;free(p); // 未定义行为(new分配的内存不能用free释放)

5. 指针状态与悬垂指针

- delete:C++ 标准未规定“自动置空指针”,但部分编译器(如MSVC调试模式)会置空,生产环境需手动置空:

int* p = new int;delete p;p = nullptr; // 手动置空,避免后续误用(悬垂指针) - free:调用后指针仍指向原地址(悬垂指针),必须手动置空:

void* p = malloc(10);free(p);p = nullptr; // 防止后续解引用

6. 错误配对的致命影响

new+free:析构函数未调用 → 资源泄漏(如std::string内部堆内存未释放)。malloc+delete:析构函数被调用,但内存是原始分配 → 未定义行为(delete尝试调用析构,而malloc未构造对象,析构操作非法)。- 解决方法:严格配对(

new↔delete/delete[],malloc↔free)。

三、内存泄漏与野指针:根源与规避

1. 内存泄漏的常见场景

- 配对错误:

new配free(析构未调)、malloc配delete(析构非法调用)。 - 忘记释放:

new/malloc后未调用delete/free。 - 循环引用:如

std::shared_ptr循环引用(需std::weak_ptr破解)。

2. 野指针的根源

- 释放后未置空:

delete/free后指针仍指向原地址,后续解引用导致崩溃。 - 指针拷贝后失效:多个指针指向同一内存,其中一个释放后,其他指针成为悬垂指针。

3. 规避策略

- 严格配对:用RAII(智能指针)替代手动管理,或确保

new↔delete、malloc↔free配对。 - 优先智能指针:

std::unique_ptr/std::shared_ptr自动管理生命周期,避免泄漏和野指针。 - 手动管理时置空:

delete/free后立即将指针置为nullptr。

四、总结:核心对比表(含底层设计)

new vs malloc(分配)

delete vs free(释放)

五、速记版:核心口诀与实战建议

- 分配口诀:

- new 带构造,类型安全抛异常;malloc 纯内存,返回void*要小心。

- 释放口诀:

- delete 调析构,数组记得加[];free 只释放,配对错误必踩坑。

- 实战建议:

- C++ 中优先用 new/delete + 智能指针,彻底告别手动管理。

- 兼容C时用 malloc/free,严格配对,释放后置空。

面试突围:关联底层与设计思想

- 底层机制:

- new 底层调用

operator new(可重载,默认调用malloc实现),delete 调用operator delete(默认调用free)。 - malloc 依赖系统调用(如

brk/mmap),free 归还给堆管理器。

- new 底层调用

- 设计思想:

- new 是C++面向对象的体现(构造/析构自动化),malloc 是过程式编程的残留。

- 扩展问题:

- 为何

new[]需要隐藏数组长度?(支持delete[]遍历析构每个元素) - 定位new的应用场景?(内存池、预分配内存上构造对象)

- 为何

通过 语法→类型→构造→异常→场景→陷阱 的全链路解析,结合底层机制和设计思想,彻底厘清四者的区别,展现对C++内存管理的深度理解。

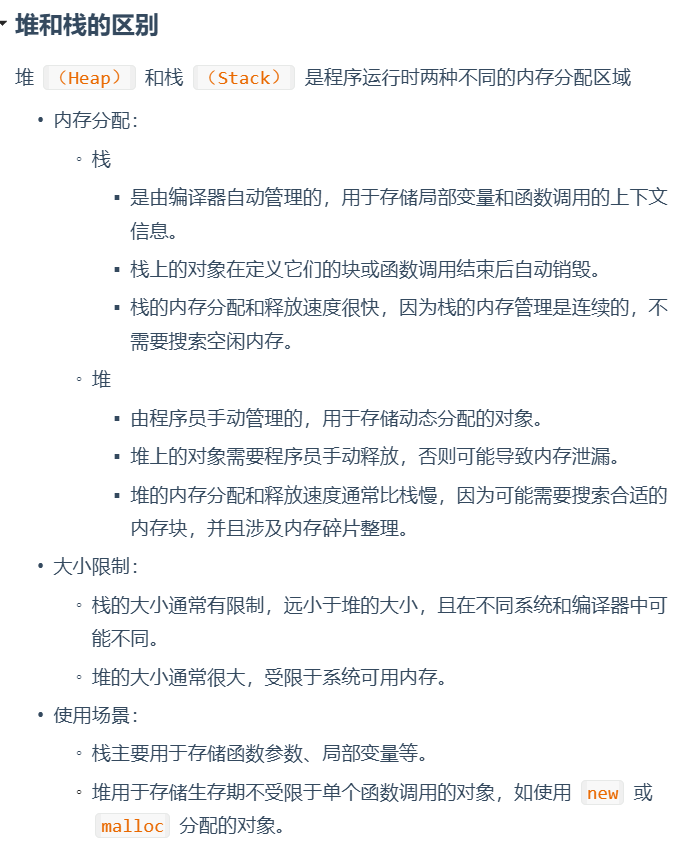

堆与栈的深度对比:从内存管理到底层机制

一、核心定义:内存区域的本质定位

堆(Heap)和栈(Stack)是进程虚拟地址空间中两个不同的内存区域,服务于不同的编程需求:

- 栈(Stack):面向函数调用的上下文管理,自动分配/释放,遵循“后进先出”(LIFO)。

- 堆(Heap):面向动态内存的灵活分配,手动(或智能指针自动)管理,无固定顺序。

二、七大维度对比:管理、分配与底层差异

1. 管理方式:自动 vs 手动

-

栈:

- 由编译器自动管理,通过**栈指针(ESP/RSP)**的移动实现:

- 函数调用时,栈指针向低地址移动,分配参数、局部变量、返回地址。

- 函数返回时,栈指针回退,自动释放内存(局部对象析构也自动触发)。

- 示例:

void func() { int a = 0; // 栈上,func结束后a自动销毁}

- 由编译器自动管理,通过**栈指针(ESP/RSP)**的移动实现:

-

堆:

- 由程序员手动管理(

malloc/new分配,free/delete释放),或通过智能指针(如shared_ptr)封装管理。 - 分配依赖内存分配器(如 glibc 的

ptmalloc),释放需显式调用接口,否则内存泄漏。 - 示例:

int* p = new int(42); // 堆上,需delete p; 否则泄漏

- 由程序员手动管理(

2. 分配机制:连续 vs 离散

-

栈:

- 静态分配:局部变量(如

int a),编译时确定大小,栈指针直接移动分配连续内存。 - 动态分配:少数编译器支持

alloca(非标准),栈上动态分配,函数返回时自动释放(但易引发栈溢出)。 - 速度:硬件级支持(

PUSH/POP指令),分配/释放极快(纳秒级)。

- 静态分配:局部变量(如

-

堆:

- 仅动态分配:运行时通过

brk(扩展堆顶)或mmap(映射新内存页)向操作系统申请。 - 分配器用算法管理空闲块(如伙伴系统、空闲链表):

- 分配时搜索合适的空闲块(首适配、最佳适配等),可能分割块。

- 释放时合并相邻空闲块(减少外部碎片)。

- 速度:涉及算法遍历和系统调用,分配/释放慢于栈(微秒级,甚至毫秒级)。

- 仅动态分配:运行时通过

3. 内存大小:受限 vs 灵活

-

栈:

- 大小固定且有限(Linux 下默认 8MB,可通过

ulimit -s修改),过大易触发 栈溢出(Stack Overflow)。 - 32 位系统中栈大小通常远小于堆(如 VC6 时代默认 1MB),64 位系统可配置更大,但仍远小于堆的理论上限。

- 大小固定且有限(Linux 下默认 8MB,可通过

-

堆:

- 大小理论上受系统虚拟内存限制(32 位系统 4GB,64 位系统接近硬件内存+交换空间)。

- 实际受物理内存和分配器策略限制,频繁分配大内存可能触发

std::bad_alloc异常。

4. 生长方向:反向 vs 同向

-

栈:

- 向 低地址 生长(x86 架构中,栈底在高地址,压栈时栈指针

ESP减小)。 - 示例:函数嵌套调用时,栈帧(Stack Frame)依次向低地址扩展。

- 向 低地址 生长(x86 架构中,栈底在高地址,压栈时栈指针

-

堆:

- 向 高地址 生长(堆底在低地址,

brk或mmap扩展时堆顶向高地址移动)。 - 栈和堆从虚拟地址空间两端向中间生长,中间区域为共享库、数据段、代码段等。

- 向 高地址 生长(堆底在低地址,

5. 内存碎片:无 vs 严重

-

栈:

- 因严格的后进先出释放顺序,内存始终连续,无外部碎片(内部碎片可能因对齐产生,但可忽略)。

-

堆:

- 频繁

malloc/free会导致 外部碎片(空闲块分散,无法合并成大块),分配器需花时间搜索或整理(如ptmalloc的内存紧缩)。 - 内部碎片:分配块因对齐要求大于实际需求(如申请 5 字节,分配 8 字节对齐),堆和栈均可能存在。

- 频繁

6. 存储内容:上下文 vs 动态对象

-

栈:

- 存储 函数上下文:参数、局部变量、返回地址、寄存器值(如

EBP帧指针)。 - 示例:

void func(int a, double b)中,a和b存储在栈上。

- 存储 函数上下文:参数、局部变量、返回地址、寄存器值(如

-

堆:

- 存储 动态分配的对象:大内存缓冲区、复杂数据结构(如

std::vector内部的堆内存)、跨函数生命周期的对象。 - 示例:

new std::string(\"hello\")中,字符串数据存储在堆上,string对象本身可能在栈上(若为局部变量)。

- 存储 动态分配的对象:大内存缓冲区、复杂数据结构(如

7. 底层硬件支持:原生 vs 库依赖

-

栈:

- CPU 原生支持,提供 栈指针寄存器(ESP/RSP) 和 压栈/弹栈指令(PUSH/POP),操作是硬件级原子操作,无需额外开销。

-

堆:

- 依赖 操作系统内存管理(如 Linux 的

mm模块)和 标准库分配器(如ptmalloc),涉及复杂的算法和系统调用(brk/mmap),性能远低于栈。

- 依赖 操作系统内存管理(如 Linux 的

三、C++ 中的特殊场景与实践

-

栈上的 RAII 魔法:

栈上对象的自动析构是 RAII 的基础(如std::lock_guard自动解锁):void func() { std::lock_guard<std::mutex> lock(mtx); // 栈上,函数结束时自动解锁} -

堆的智能指针封装:

智能指针(如unique_ptr)通过 RAII 封装堆内存,避免手动释放:auto p = std::make_unique<MyClass>(); // 堆上,析构时自动delete -

静态存储区的干扰:

全局变量、static变量存储在数据段(非堆非栈),生命周期与程序同步,需注意线程安全。

四、速记版:核心差异口诀

- 管理:栈自动,堆手动(智能指针也封装手动)。

- 分配:栈连续(硬件快),堆离散(算法慢)。

- 大小:栈小受限,堆大灵活。

- 碎片:栈无碎片,堆易碎片化。

- 方向:栈低地址,堆高地址。

五、面试突围:关联底层与实战

- 底层扩展:

- 栈溢出的调试方法(

gdb回溯、ulimit调整)。 - 堆分配器的优化(

tcmalloc/jemalloc替代ptmalloc提升性能)。

- 栈溢出的调试方法(

- 实战场景:

- 小局部变量用栈(如

int/double),大对象/动态生命周期用堆(如vector存储百万元素)。 - 避免在栈上分配大数组(如

int arr[1024*1024]易栈溢出,改用vector或动态分配)。

- 小局部变量用栈(如

通过 管理→分配→大小→方向→碎片→存储→底层 的全维度解析,结合 C++ 实战场景,彻底厘清堆与栈的区别,展现对内存模型的深度理解。

C与C++区别和联系

C++与C的区别可从 编程范式、类型系统、内存管理、语言特性、标准库、底层机制 等维度深度剖析,核心是 “C是面向过程的底层工具,C++是多范式的工程化语言”:

一、编程范式:从“过程分解”到“抽象建模”

C:纯过程式编程

- 核心思想:将程序分解为函数和数据结构,通过函数调用完成任务,强调步骤式执行(如算法流程、系统调用)。

- 设计局限:

- 数据与操作分离,复用性低(函数依赖全局状态或参数传递)。

- 大型项目中,函数分散导致维护困难(如Linux内核虽用C开发,但通过宏、命名空间模拟抽象)。

C++:多范式融合

- 核心思想:支持 过程式、面向对象(OOP)、泛型、函数式 编程,核心是 “对象化抽象”:

- 面向对象(OOP):通过

class封装数据和方法,实现封装、继承、多态(如std::string封装字符数组和操作)。 - 泛型编程:通过模板编写类型无关代码(如

std::vector,同一代码适配int、string等类型)。

- 面向对象(OOP):通过

- 设计优势:

- 复杂系统可通过“类层次、模板库”模块化(如游戏引擎用类管理渲染、物理模块)。

二、类型系统:从“宽松”到“强约束”

C:弱类型检查,隐式转换泛滥

- 隐患:

int与char、void*与T*可隐式转换(如char c = 65; int i = c;合法,但易导致逻辑错误)。- 函数参数、返回值的类型匹配宽松(如

double func(int)可被float调用,隐式转换float→int)。

C++:强类型约束,禁止危险隐式转换

- 改进:

- 显式转换要求:

void*转T*需static_cast,避免无意义转换(如int* p = malloc(4);在C++中需强转:int* p = (int*)malloc(4);)。 const与volatile增强:const变量不可修改,volatile标记硬件寄存器,编译器避免优化,提升安全性。- 模板的类型推导:

auto、模板参数推导让类型更严谨(如vector v,类型明确无歧义)。

- 显式转换要求:

三、内存管理:从“完全手动”到“RAII自动化”

C:手动控制生命周期

- 工具:

malloc/free分配原始内存,不调用构造/析构函数(如malloc(sizeof(Class))仅分配内存,未初始化对象)。 - 风险:

- 忘记

free→内存泄漏;重复free→未定义行为(悬垂指针)。 - 复杂结构(如链表)需手动管理节点内存,代码冗余。

- 忘记

C++:RAII+智能指针,自动化管理

- RAII(资源获取即初始化):

- 对象构造时自动获取资源(如

std::fstream打开文件),析构时自动释放资源(关闭文件),无需手动调用。 - 示例:

class File { FILE* fp;public: File(const char* path) : fp(fopen(path, \"r\")) {} // 构造时打开 ~File() { if (fp) fclose(fp); } // 析构时关闭};

- 对象构造时自动获取资源(如

- 智能指针:

unique_ptr:独占资源,移动语义转移所有权,零开销。shared_ptr:引用计数共享资源,自动释放(需避免循环引用)。- 对比C:无需手动

delete,通过对象生命周期隐式管理内存。

四、语言特性:从“基础功能”到“工程化增强”

1. 面向对象特性(C无,C++核心)

- 封装:

class的public/private控制访问(如std::queue隐藏内部容器实现)。 - 继承:子类复用父类代码(如

std::vector继承std::allocator的内存分配逻辑)。 - 多态:虚函数实现运行时多态(如基类

Shape,子类Circle/Rectangle重写draw方法)。

2. 重载与运算符定制(C无)

- 函数重载:同名函数可通过参数类型/数量区分(如

void print(int)和void print(string)),C需通过print_int、print_string区分。 - 运算符重载:自定义运算符行为(如

string a + b,vector的[]访问),让代码更直观。

3. 异常处理(C无)

- C++的

try/catch:将错误处理与业务逻辑分离,实现结构化异常传播(如网络库抛出ConnectionError,上层统一捕获)。 - C的替代方案:通过返回值(

-1表示错误)或全局变量(errno)处理,流程分散,易遗漏。

4. 引用类型(C无)

- 引用(

&):作为变量的别名,比指针更安全(不能为null,无需解引用*),常用于函数参数(如void func(int& x)直接修改实参)。

五、标准库:从“基础工具”到“工程生态”

C标准库:功能极简,面向过程

- 组件:

stdio.h(IO)、stdlib.h(内存、随机数)、string.h(字符串操作),提供基础原子操作。 - 局限:

- 数据结构需手动实现(如链表、队列)。

- IO函数(

printf)是弱类型(%d匹配int,类型不匹配导致崩溃)。

C++标准库:STL+泛型,工程化利器

- STL(标准模板库):

- 容器:

vector(动态数组)、map(红黑树)、unordered_map(哈希表),提供高效数据结构。 - 算法:

sort、find、copy等通用算法,适配任意容器(通过迭代器)。 - 迭代器:统一容器遍历接口(如

vector::iterator),实现“算法与容器解耦”。

- 容器:

- IO流(

iostream):- 类型安全(

cout << 42自动匹配类型),支持自定义输出(如class重载<<运算符)。

- 类型安全(

- 扩展生态:智能指针、正则表达式、多线程(C++11后),覆盖更广泛场景。

六、底层机制:兼容与进化的矛盾

1. 编译与链接差异

- 名字修饰(Name Mangling):

- C++为支持函数重载,编译时修改函数名(如

void foo(int)→_Z3fooi),C的函数名保持原始(如_foo)。 - 解决:C++调用C函数需用

extern \"C\"(如extern \"C\" void foo();,关闭名字修饰)。

- C++为支持函数重载,编译时修改函数名(如

- 模板展开:C++模板在编译期实例化(如

vector和vector是不同类型),可能导致代码膨胀;C无此机制。

2. 运行时开销

- 虚函数与虚表(vtable):

- C++多态通过虚表实现(每个类有虚表,存储虚函数地址;对象首地址存虚表指针

vptr),调用虚函数时需查表,增加纳秒级开销。 - C无此机制,需通过函数指针手动模拟多态(如

struct VTable { void (*draw)(); };),代码复杂。

- C++多态通过虚表实现(每个类有虚表,存储虚函数地址;对象首地址存虚表指针

七、应用场景:从“底层控制”到“工程落地”

八、核心联系:C是C++的“底层基石”

- 语法兼容:大部分C代码可直接在C++编译器运行(少数例外:

const默认是文件作用域,C中是全局;inline语义差异)。 - 底层控制:两者都支持指针算术、内存映射、寄存器操作,可直接访问硬件(如嵌入式开发)。

- 发展脉络:C++最初是“带类的C(C with Classes)”,逐步扩展出泛型、异常等特性,最终成为独立语言。

速记核心:从设计到实现的本质区别

- 范式:C是过程式的“工具”,C++是多范式的“工程框架”。

- 内存:C手动控生死,C++用RAII+智能指针自动化。

- 抽象:C依赖函数,C++靠类、模板构建复杂体系。

- 生态:C库基础,C++的STL和泛型让开发效率质变。

理解这些区别,需结合设计哲学(C追求高效和底层控制,C++追求抽象和工程化)与实现机制(如虚表、模板展开、名字修饰),而非仅停留在语法表面。

内存泄漏是什么?有哪几种?如何检测和防止内存泄漏?

什么是野指针?产生原因是什么?如何避免野指针?

什么是内存越界?如何避免内存越界?

常见的内存错误有哪些?如何避免?

内存对齐是什么?C++内存对齐的使用场景?用于哪几种数据类型?为什么内存对齐?

C++模板是什么?底层如何实现的?

介绍面向对象三大特性

一、面向对象的核心定义

面向对象编程(OOP)是一种以 “对象” 为核心载体的编程范式,它将现实世界中的实体抽象为 “对象”—— 每个对象包含描述其静态特征的属性(数据成员) 和描述其动态行为的方法(成员函数)。OOP 的核心思想是 “以对象为中心组织逻辑”,通过封装、继承、多态三大特性,实现代码的模块化设计、高效复用与灵活扩展,从根本上区别于面向过程 “以步骤为中心” 的逻辑组织方式,更贴合现实世界的问题建模需求。

二、三大特性的深度解析(定义 + 实现 + 语法)

1. 封装(Encapsulation)

定义:将对象的属性和方法 “捆绑” 为一个有机整体,通过访问控制机制隐藏内部实现细节,仅暴露必要的交互接口,实现 “信息隐藏” 与 “数据安全隔离”,确保外部只能通过预定义方式操作对象。

实现方式:

class BankAccount {private: string accountId; // 私有属性:核心数据隐藏,防止直接篡改 double balance;public: // 公有接口:提供安全交互方式 void deposit(double amount) { // 存款逻辑封装 if (amount > 0) balance += amount; } double getBalance() const { // 只读接口,避免外部直接修改 return balance; }};核心语法:通过class关键字定义类,利用访问控制符划分成员可见范围:

private(私有):仅类内部可访问(类默认权限),外部及派生类均无法直接访问(如核心业务数据、内部计算逻辑)。protected(保护):类内部及派生类可访问,外部不可访问(用于需被子类复用的中间逻辑)。public(公有):类内外均可访问(暴露给外部的交互接口,如数据读写方法、业务操作入口)。

核心价值:降低外部与内部的耦合度,外部只需关注 “接口功能”,无需了解 “内部实现”,便于代码维护与迭代。

2. 继承(Inheritance)

定义:从已有类(基类 / 父类)派生出新类(派生类 / 子类),子类自动继承基类的非私有成员,并可通过新增成员或重写基类方法扩展功能,实现 “代码复用” 与 “层次化抽象”。

实现方式:

-

基础语法:

class 派生类 : 继承方式 基类,支持单继承(单一基类)和多继承(多个基类)。 -

继承方式对成员权限的影响(核心规则):

- 特殊场景处理:

class Base { public: int x; };class Derived1 : virtual public Base {}; // 虚继承Baseclass Derived2 : virtual public Base {}; // 虚继承Baseclass Final : public Derived1, public Derived2 {}; // Final中x仅一份菱形继承问题:多继承中多个子类继承同一基类,导致派生类中基类成员冗余。解决方案:通过virtual关键字实现虚继承,确保基类成员在派生类中仅保留一份。

核心价值:构建 “is-a” 关系(如 “Teacher is a Person”),减少重复代码,支持基于层级的功能扩展。

3. 多态(Polymorphism)

定义:同一接口在不同对象上表现出不同行为,分为静态多态(编译期确定行为)和动态多态(运行期确定行为),核心是 “接口统一,行为各异”。

实现方式:

class Shape {public: virtual void draw() const = 0; // 纯虚函数(抽象接口)};class Circle : public Shape {public: void draw() const override { cout << \"Draw Circle\" << endl; } // 重写};class Rectangle : public Shape {public: void draw() const override { cout << \"Draw Rectangle\" << endl; } // 重写};// 多态调用:同一接口不同行为Shape* shape1 = new Circle();Shape* shape2 = new Rectangle();shape1->draw(); // 输出\"Draw Circle\"(运行期绑定Circle::draw)shape2->draw(); // 输出\"Draw Rectangle\"(运行期绑定Rectangle::draw)-

静态多态(编译期绑定):

- 函数重载:同一作用域内函数名相同,参数列表(类型 / 个数 / 顺序)不同,编译器通过实参类型匹配具体函数(如

add(int a, int b)与add(double a, double b))。 - 模板编程:通过

template定义通用代码框架,编译器根据实参类型生成具体版本(如template T max(T a, T b)可适配int/double等类型)。

- 函数重载:同一作用域内函数名相同,参数列表(类型 / 个数 / 顺序)不同,编译器通过实参类型匹配具体函数(如

-

动态多态(运行期绑定):

- 核心语法:基类声明

virtual虚函数,派生类用override关键字重写,通过基类指针 / 引用调用派生类对象的虚函数。 - 底层机制:基类包含虚指针(vptr),指向存储虚函数地址的虚函数表(vtable);派生类重写虚函数时,替换 vtable 中对应条目,调用时通过 vptr 动态查找实际函数(实现 “晚绑定”)。

- 核心语法:基类声明

核心价值:简化接口设计,支持 “新增功能不修改原有代码”,是框架设计的核心机制。

三、面向对象设计原则(深入解析)

1. 单一职责原则(SRP)

定义:一个类只负责一个功能领域的职责,仅因一个原因而发生修改。

示例:User类仅管理用户基本信息(姓名、ID),用户数据持久化逻辑由UserRepository类单独负责,避免修改存储逻辑时影响用户信息管理。

2. 开放 - 封闭原则(OCP)

定义:对扩展开放(新增功能通过派生类 / 新实现类扩展),对修改封闭(不改动已有稳定代码)。

示例:图形绘制框架中,基类Shape定义draw()接口,新增Triangle类时只需重写draw(),无需修改原有Circle、Rectangle的代码。

3. 里氏替换原则(LSP)

定义:派生类必须能完全替换基类,且替换后不破坏程序原有逻辑(“is-a” 关系的严格约束)。

反例:若Square继承Rectangle,且重写setWidth()和setHeight()强制宽高相等,则用Square替换Rectangle后,rect.setWidth(2); rect.setHeight(3);的面积计算会从 6 变为 9,违反 LSP。

4. 接口隔离原则(ISP)

定义:客户端不应依赖其不需要的接口,将庞大接口拆分为针对性的小接口。

示例:将Device大接口拆分为Printable(打印)、Scannable(扫描)、Faxable(传真)小接口,避免仅需打印功能的客户端依赖扫描 / 传真接口。

5. 依赖倒置原则(DIP)

定义:高层模块依赖抽象(接口 / 抽象类),低层模块也依赖抽象,避免高层依赖低层具体实现。

示例:订单处理模块OrderService依赖抽象Payment接口,而非具体Alipay/WeChatPay,新增UnionPay时只需实现Payment接口,无需修改OrderService。

6. 合成复用原则(CRP)

定义:优先通过组合(“has-a” 关系)复用代码,而非继承(“is-a” 关系),减少继承带来的强耦合。

示例:Car类通过组合Engine对象(Engine engine;)复用发动机功能,而非继承Engine,避免继承导致的 “发动机修改影响汽车整体结构” 问题。

7. 迪米特法则(LOD)

定义:一个对象应尽量少地了解其他对象,仅与 “直接朋友”(成员变量、参数、返回值)交互。

示例:A类如需访问C类功能,应通过B类的方法间接访问(a.getB().doC()),而非A直接调用C的方法(减少A对C的依赖)。

四、核心总结

面向对象编程通过封装实现数据安全与模块化(访问控制隐藏细节),继承实现代码复用与层次扩展(“is-a” 关系构建),多态实现接口统一与动态行为(虚函数 / 重载支撑灵活扩展),三者共同构成 OOP 的核心支柱。结合SOLID(SRP/OCP/LSP/ISP/DIP)+CRP+LOD设计原则,可构建高内聚、低耦合、易维护的系统。理解虚函数表(vtable)、继承权限传递、封装的访问控制逻辑,是掌握 OOP 的关键,也是大厂面试的核心考点。

五、速记版本

- OOP 核心:对象为中心,封装数据与行为,靠三大特性 + 设计原则支撑。

- 三大特性:

封装:类 + 访问符(private 藏数据,public 露接口),保安全。

继承:派生类承基类,单 / 多继承 + 虚继承解菱形问题,权限随继承方式变。

多态:静态(重载 / 模板,编译绑);动态(虚函数 + override,基类指针调,vtable/vptr 运行绑)。 - 设计原则:

单一职责(一类一职)、开放封闭(扩开改闭)、里氏替换(派生代基类无错)。

接口隔离(小接口拆分)、依赖倒置(依抽象不依具体)、合成复用(组合优先于继承)、迪米特(少知他物)。 - 关键底层:vtable/vptr 支撑动态多态,访问控制保障封装,虚继承解决多继承冗余。

简述一下 C++ 的重载和重写,以及它们的区别和实现方式

C++ 重载与重写深度解析:多态的两面性与实现原理

一、重载(Overload):编译时多态的基石

1. 定义与核心目的

定义:在同一作用域(类内部或命名空间)中,声明多个同名函数,其参数列表(类型、个数、顺序)必须不同,返回值类型可独立定义。

核心目的:让同名函数处理不同参数类型的逻辑,编译器在编译期根据参数匹配直接决议调用,提升代码复用性。

2. 实现方式与代码示例

// 场景1:类内函数重载(参数类型、个数不同)class Calculator {public: int add(int a, int b) { // 场景①:int类型参数 return a + b; } double add(double a, double b) { // 场景②:double类型参数(类型不同,重载) return a + b; } int add(int a, int b, int c) { // 场景③:3个int参数(个数不同,重载) return a + b + c; }};// 场景2:命名空间内的函数重载(参数顺序不同,罕见但合法)namespace Math { int combine(int a, double b) { return a + int(b); } int combine(double a, int b) { return int(a) + b; } // 顺序不同,重载}3. 底层机制:编译期符号决议

编译器会为每个重载函数生成唯一符号(如 _Z3addii 对应 int add(int, int),_Z3adddd 对应 double add(double, double)),调用时直接匹配符号,无运行时开销。

二、重写(Override,覆盖):运行时多态的核心

1. 定义与核心目的

定义:在继承体系中,子类定义与父类虚函数满足以下条件的函数:

- 函数名、参数列表(包括

const修饰)完全相同; - 返回类型兼容(支持协变返回,如父类返回

Base*,子类返回Derived*;或完全相同); - 子类可显式添加

override关键字(C++11+,编译器强制检查重写合法性)。

核心目的:让子类自定义父类接口的行为,运行时根据对象实际类型动态调用,实现灵活扩展。

2. 实现方式与底层依赖

class Animal {public: // 父类声明虚函数(开启动态多态支持) virtual void speak() const { // const修饰需严格继承 cout << \"Animal makes a sound.\" << endl; } virtual Animal* clone() { // 协变返回的父类基础:返回Animal* return new Animal(*this); }};class Dog : public Animal {public: // 重写1:严格匹配父类签名(名+参数+const),显式override void speak() const override { // override强制编译器检查重写合法性 cout << \"Woof!\" << endl; } // 重写2:协变返回(父类Animal* → 子类Dog*,兼容) Dog* clone() override { // 协变返回允许子类返回更具体的类型 return new Dog(*this); }};底层依赖:虚函数表(vtable)与虚指针(vptr)

- vtable:每个含虚函数的类,编译器生成全局表,存储所有虚函数的地址(按声明顺序排列)。

- vptr:每个对象的隐藏成员,在构造时初始化,指向所属类的vtable。

- 重写逻辑:子类重写虚函数时,其vtable中对应位置的函数地址会被替换为子类实现;运行时,通过对象的vptr找到vtable,再根据函数偏移量调用实际函数(晚绑定)。

三、重载与重写的核心区别(对比表)

const修饰)override(显式标记,建议使用)四、多态实现原理拓展:静态 vs 动态

1. 静态多态(编译时多态)

- 实现方式:函数重载、运算符重载、模板(函数模板、类模板)。

- 核心逻辑:编译器在编译期根据参数类型、模板实参等信息,直接决议调用的函数或生成模板实例,无运行时开销。

- 示例(函数模板):

template <typename T>T max(T a, T b) { // 编译期生成int、double等版本,无需运行时判断 return a > b ? a : b;}

2. 动态多态(运行时多态)

- 实现方式:虚函数 + 重写,依赖 vtable/vptr 机制。

- 核心逻辑:

- 类加载阶段:编译器为每个含虚函数的类生成 vtable(存储虚函数地址)。

- 对象构造阶段:对象隐式生成 vptr,指向所属类的vtable。

- 重写阶段:子类重写虚函数时,替换vtable中对应函数的地址。

- 调用阶段:运行时,通过对象的 vptr找到vtable,再根据函数偏移量调用实际函数(晚绑定)。

五、总结:重载、重写与多态的关系

- 重载:实现 静态多态,编译期高效决议,灵活处理同功能不同参数的场景。

- 重写:实现 动态多态,运行期灵活适配,支持子类自定义父类接口行为。

- 多态的本质:通过“同一接口,不同行为”提升代码扩展性,静态多态侧重效率,动态多态侧重灵活。

六、速记版本(核心要点提炼)

-

重载:

- 同域同名,参数异(类型/个数/顺序),编译多态,无虚函数依赖。

-

重写:

- 父子类间,虚函数同签名(名+参数+const+协变返回),运行多态,依赖vtable/vptr,建议加

override。

- 父子类间,虚函数同签名(名+参数+const+协变返回),运行多态,依赖vtable/vptr,建议加

-

多态原理:

- 静态:编译期匹配(重载/模板);动态:运行期vptr找vtable,晚绑定(虚函数+重写)。

-

区别口诀:

作用域(同域vs继承)、参数(异vs同)、多态时(编译vs运行)、虚函数(无vs必须)。

通过以上解析,可清晰区分重载与重写的核心差异,理解多态的底层实现,为C++面向对象设计与面试提供深度支撑。

C++怎么实现多态

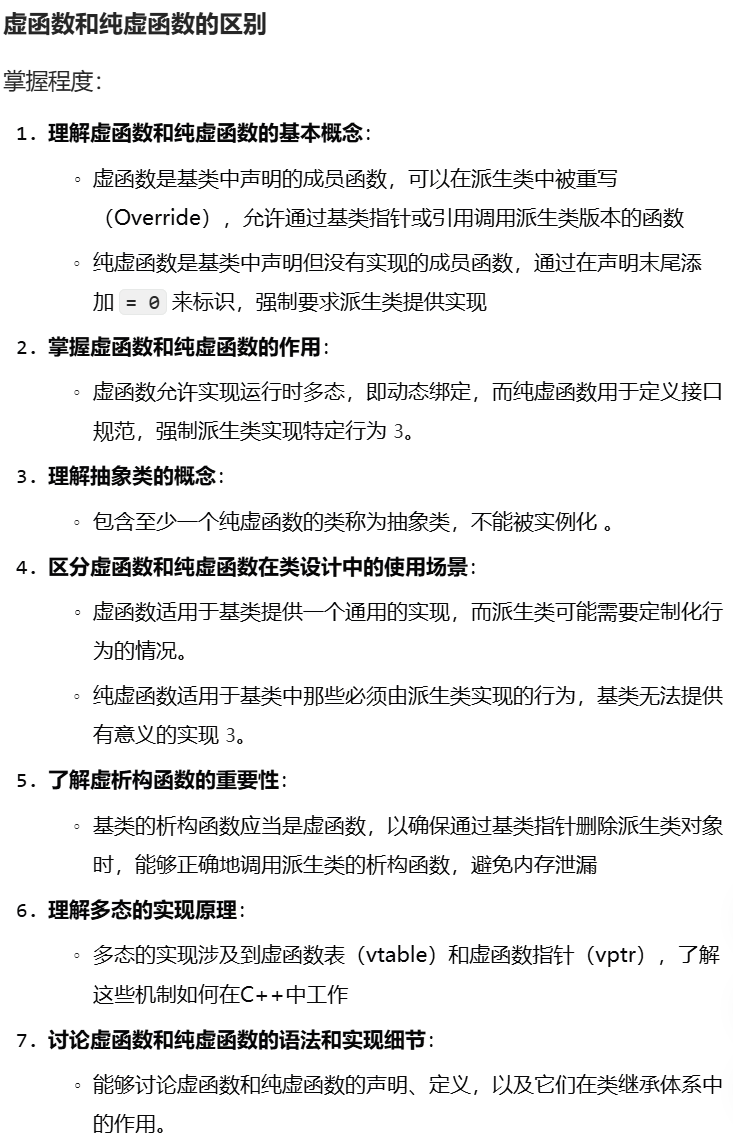

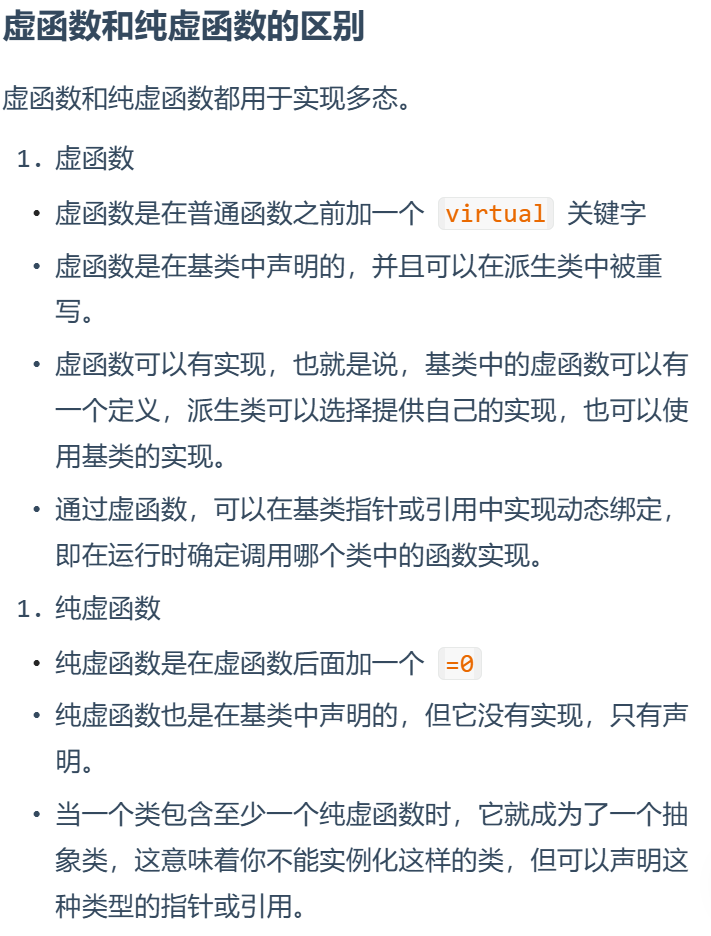

C++ 中的虚函数和纯虚函数分别是什么?有什么区别?

C++ 虚函数与纯虚函数深度解析:多态的基石与设计边界

一、核心定义:从“可重写”到“强制接口”

1. 虚函数(Virtual Function)

- 本质:基类中用

virtual声明的成员函数,允许派生类重写(Override),是 运行时多态(动态绑定) 的基础。 - 核心特性:

- 基类必须提供实现(函数体),派生类可选重写(用

override显式标记,C++11+)。 - 语法:

class Base {public: virtual void func(int a) { // 基类默认实现 cout << \"Base handles \" << a << endl; }};

- 基类必须提供实现(函数体),派生类可选重写(用

2. 纯虚函数(Pure Virtual Function)

- 本质:基类中用

virtual声明且 末尾加= 0的成员函数,无实际实现,强制 派生类必须提供具体实现。 - 核心特性:

- 基类仅声明接口,派生类若不实现,则自身成为抽象类(无法实例化)。

- 语法:

class Base {public: virtual void func(int a) = 0; // 纯虚函数:仅声明,无实现};

二、关键区别:实现、约束与设计意图

=0结尾)override 可选,建议用)三、作用与设计场景:复用 vs 约束

1. 虚函数:“可定制的默认逻辑”

- 运行时多态:通过基类指针/引用调用时,根据对象实际类型动态决议函数(如

Base* p = new Derived(); p->func();调用Derived::func)。 - 典型场景:基类能提供通用逻辑,派生类可灵活扩展。例如:

class Shape {public: virtual double area() { // 基类默认返回0(通用逻辑) return 0; }};class Circle : public Shape { double r;public: double area() override { // 派生类重写,计算圆面积 return 3.14 * r * r; }};

2. 纯虚函数:“强制接口契约”

- 抽象类定义:含至少一个纯虚函数的类为 抽象类(如

Shape若把area()设为纯虚,则Shape无法实例化),仅作为接口基类。 - 典型场景:基类无法提供有意义的实现,必须由派生类定制。例如:

class Animal {public: virtual void speak() = 0; // 动物“叫声”无法统一实现,强制派生类定义};class Dog : public Animal {public: void speak() override { cout << \"Woof!\" << endl; } // 必须实现};

四、虚析构函数:解决派生类资源泄漏

- 问题根源:若基类析构函数 非虚,通过基类指针删除派生类对象时,仅调用基类析构,派生类的堆内存、文件句柄等资源无法释放,导致泄漏。

- 解决方案:将基类析构函数声明为 虚析构,确保运行时先调用派生类析构,再调用基类析构。

class Base {public: virtual ~Base() { // 虚析构:关键! cout << \"Base destroyed\" << endl; }};class Derived : public Base { int* data;public: Derived() : data(new int[100]) {} ~Derived() override { // 派生类析构 delete[] data; cout << \"Derived destroyed\" << endl; }};// 调用:Base* p = new Derived();delete p; // 输出:Derived destroyed → Base destroyed(正确释放)

五、多态实现原理:虚函数表(vtable)与虚指针(vptr)

-

虚函数表(vtable):

- 编译器为每个含虚函数的类生成一张全局表,存储所有虚函数的地址(按声明顺序排列)。

- 若类含纯虚函数,vtable中对应位置存储 NULL 或占位符(提示派生类必须实现)。

-

虚指针(vptr):

- 每个对象的隐藏成员,在构造时自动初始化,指向所属类的vtable。

- 派生类对象的vptr,会替换重写的虚函数地址(继承基类vtable后,覆盖对应条目)。

-

动态绑定流程:

Base* p = new Derived();p->func(); // 步骤:// 1. 通过p的vptr找到Derived的vtable;// 2. 根据func在vtable中的偏移量,找到Derived::func的地址;// 3. 调用该地址的函数(晚绑定,运行时决议)。

六、语法细节与易错点

1. 虚函数重写的严格规则(C++11+)

- 派生类重写时,必须满足:

- 函数名、参数列表、

const修饰 完全一致; - 返回类型 兼容(支持协变返回,如基类返回

Base*,派生类返回Derived*); - 建议显式加

override(编译器强制检查重写合法性,避免拼写错误)。

- 函数名、参数列表、

2. 纯虚函数的“特殊实现”(罕见场景)

- 纯虚函数可提供默认实现(但语法特殊,需类外定义),但派生类仍需重写(否则派生类为抽象类):

class Base {public: virtual void func() = 0; // 纯虚函数};void Base::func() { // 类外提供默认实现 cout << \"Base default logic\" << endl; }class Derived : public Base {public: void func() override { // 必须重写 Base::func(); // 调用基类默认实现 cout << \"Derived custom logic\" << endl; }};

七、总结:设计哲学与工程实践

- 虚函数是“可扩展的钩子”:基类提供默认逻辑,派生类按需定制,平衡复用与灵活扩展。

- 纯虚函数是“强制的契约”:基类定义接口,派生类必须履约,确保架构的规范性与一致性。

- 两者共同支撑 运行时多态,依赖vtable/vptr实现动态绑定;虚析构解决派生类资源释放问题;抽象类是接口设计的核心载体。

八、速记版本(核心公式)

-

定义:

- 虚函数:

virtual有实现,派生可选重写。 - 纯虚函数:

virtual ... = 0无实现,派生必须重写。

- 虚函数:

-

区别:

- 实现:虚有,纯虚无;

- 派生约束:虚可选,纯虚必写;

- 类属性:虚类可实例(无纯虚),纯虚类必抽象。

-

扩展:

- 多态靠vtable/vptr,虚析构保资源释放;

- 抽象类是接口,纯虚函数强制实现。

通过以上维度,可清晰掌握两者的设计边界、实现细节及在多态体系中的核心作用,覆盖面试与工程实践的核心考点。

虚函数怎么实现的

虚函数表是什么

什么是构造函数和析构函数?构造函数和析构函数可以是虚函数吗?为什么?

什么是常函数?有什么作用?

C++构造函数有几种,分别什么作用?

只定义析构函数,会自动生成哪些构造函数?

深拷贝和浅拷贝的区别,如何实现?

C++如何实现一个单例模式

什么是菱形继承?

C++ 中多线程同步机制?

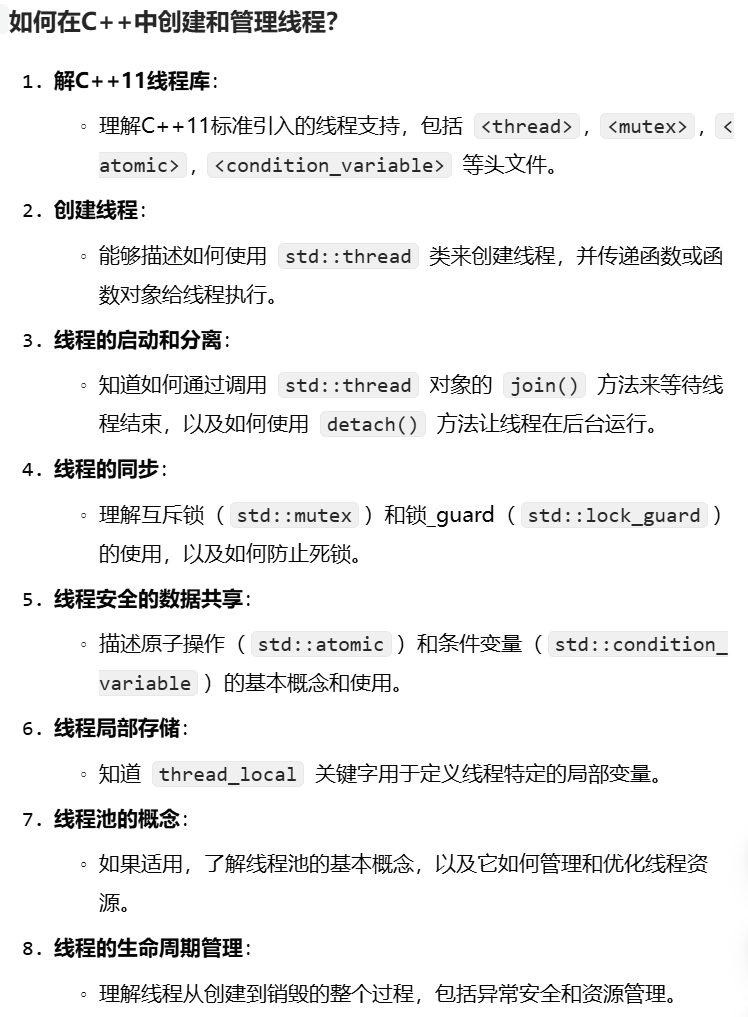

如何在C++中创建和管理线程?