STM32惯性导航系统硬件软件全面设计

本文还有配套的精品资源,点击获取

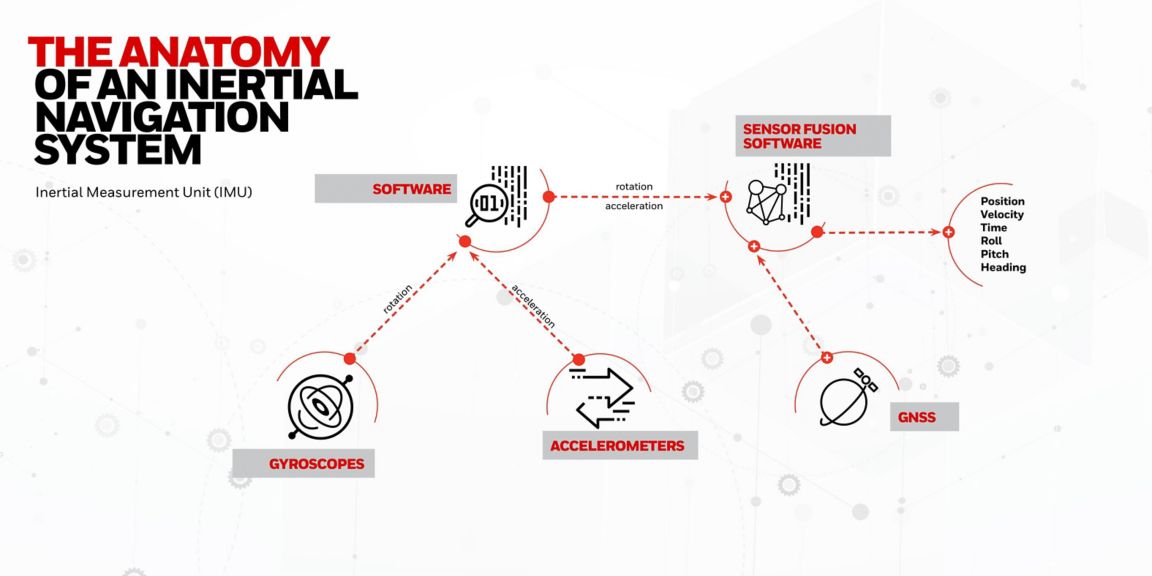

简介:惯性导航系统利用陀螺仪和加速度计进行自主导航,基于STM32微控制器构建高效率低成本解决方案。涉及硬件设计如传感器选型与数据处理,软件开发包括系统初始化、数据采集、处理和导航算法,实时性能优化以及人机界面和通信。本项目关注从硬件选型到软件编程的完整流程,培养学生在无人机、自动驾驶等地方的导航系统开发能力。

1. 惯性导航系统基础概念

惯性导航系统(Inertial Navigation System, INS)是使用一系列加速度计和陀螺仪来测量并计算载体(如飞机、舰船、航天器)位置和姿态信息的电子系统。这种系统不依赖于外部信号,能够在任何环境下提供连续的导航数据,是自动驾驶、航空和军事应用的关键技术之一。其工作原理基于牛顿运动定律,通过检测载体的加速度和旋转信息,结合初始条件,使用积分计算来估计当前位置和方向。惯性导航系统独立性强,但在长时间运行后误差会逐渐累积,因此常常与其他导航系统如GPS进行组合,以实现高精度的导航与定位。

flowchart LR A[初始条件] -->|加速度积分| B[速度] B -->|再次积分| C[位置] C -->|陀螺仪检测旋转| D[姿态] D --> E[组合导航系统]随着微电子技术的发展,惯性导航系统变得更加小型化和精确,为各类应用提供了关键支持。本系列文章将深入探讨惯性导航系统的核心组件、设计原理以及应用实践,力求为读者提供系统的知识框架和技术洞见。

2. STM32微控制器及其应用领域

2.1 STM32微控制器概述

2.1.1 STM32架构与性能特点

STM32微控制器是基于ARM Cortex-M系列核心的32位微控制器,以其高性能、低功耗、丰富的外设接口和友好的开发环境而受到广泛的欢迎。它们设计用于各种应用领域,包括消费电子、工业控制、医疗设备以及航空航天系统。

在架构上,STM32系列微控制器通常具有以下性能特点:

- 核心多样性: STM32微控制器提供从基本的Cortex-M0到性能优化的Cortex-M4核,为不同性能需求提供了选择。

-

存储选项: 具备灵活的存储配置,如内置闪存(Flash)和SRAM,支持最大扩展到1MB的Flash和256KB的SRAM。

-

功耗管理: 内置多种省电模式,如睡眠模式、STOP模式等,有效延长电池寿命。

-

安全特性: 集成硬件加密和安全特性,如硬件加速AES加密和真实随机数发生器。

-

丰富的外设接口: 包括但不限于I2C、SPI、USART、USB以及CAN等接口,可支持复杂的外设连接。

2.1.2 STM32在惯性导航中的作用

在惯性导航系统中,STM32微控制器扮演了至关重要的角色。它负责管理各种传感器数据,执行复杂的导航算法,并实时处理导航计算结果。STM32的高性能和灵活的外设接口使得它能够高效地集成和管理来自陀螺仪、加速度计和磁力计等传感器的数据。同时,其内置的数学运算能力使得复杂的滤波和计算可以实时进行。

2.2 STM32应用领域分析

2.2.1 工业自动化与控制

在工业自动化领域,STM32微控制器广泛应用于运动控制、能源管理、电机驱动以及安全监测系统。其卓越的性能和丰富的外设接口使得STM32能够实时处理反馈信号,确保生产过程的高效与安全。

2.2.2 消费电子与嵌入式系统

消费电子产品如智能手表、健康监测设备、智能音箱等,需要低功耗和高性能的微控制器。STM32以其实惠的价格、低功耗特性和丰富的生态支持,成为设计这些产品的理想选择。

2.2.3 航空航天与军事应用

STM32微控制器也广泛应用于航空航天和军事领域,因为它们可以承受极端环境条件,如温度、湿度和辐射等。在这些应用中,STM32的高性能和安全特性尤为重要,如用于无人机、卫星通信设备和导弹制导系统的控制单元。

表格示例:| 特性 | 描述 || ---------------- | -------------------------------------------------------------------------------------- || 核心多样性 | STM32系列包含多种ARM Cortex-M核心,从M0到M4,适应不同性能需求 || 存储选项 | 可选内置Flash和SRAM,支持最多1MB Flash和256KB SRAM,可扩展外部存储接口 || 功耗管理 | 提供多种省电模式,延长电池使用寿命 || 安全特性 | 包含硬件加密和安全特性,如AES硬件加速和真实随机数发生器 || 外设接口丰富 | 支持I2C、SPI、USART、USB、CAN等接口,满足复杂外设连接需求 |在下一章节中,我们将探讨STM32微控制器如何与关键硬件组件集成,在不同应用领域中发挥作用,并提供具体的硬件设计流程和考量。

3. 硬件设计关键组件及选型

3.1 关键硬件组件解析

3.1.1 主控制器的选择与配置

选择合适的主控制器是硬件设计中的重要环节。对于惯性导航系统而言,控制器不仅要处理传感器数据,还要执行复杂的导航算法。在此情境下,STM32微控制器因其高性能、低功耗和丰富的外设接口,成为众多开发者的第一选择。

选择STM32时,首先要考虑的是其核心性能,例如Cortex-M系列中的M4或M7核心,这为后续的算法执行提供了强大的浮点运算能力。此外,内存大小、封装类型、时钟频率、以及支持的通信协议也是重点考量因素。

3.1.2 传感器模块的集成与选型

传感器模块的选型对于确保系统的准确性和稳定性至关重要。在惯性导航系统中,常用的传感器包括陀螺仪和加速度计。这些传感器负责测量载体在空间中的动态变化,并为导航算法提供数据支持。

在选择传感器时,应重点考察其精度、温度稳定性、噪声水平和功耗等因素。以陀螺仪为例,考虑其零偏稳定性、量程以及响应频率,对于系统的动态性能有着直接影响。加速度计的选择则需关注其测量范围、分辨率和量程。

3.2 硬件设计流程与考量

3.2.1 硬件设计前期准备工作

设计前期,需仔细评估系统的功能需求,包括对精度、尺寸、成本和功耗的具体要求。接着,明确设计的约束条件,如可用的PCB层数、最大尺寸限制、以及预算限制。

在此基础上,设计团队应选择合适的EDA(电子设计自动化)工具,如Altium Designer、Cadence OrCAD等。此外,还应准备相关的硬件测试平台和开发工具链,为后续的原型设计与调试提供基础支持。

3.2.2 原型设计与迭代过程

原型设计通常包括绘制原理图、设计PCB布局、制作原型板以及进行初次测试。这一阶段的主要目标是验证设计的可行性和性能是否满足预期。

在设计迭代过程中,工程师需要不断测试并优化硬件设计,如调整传感器与主控制器的信号完整性、电源管理和热设计等。每次迭代都应对系统的关键性能指标进行验证,如传感器的准确度、数据采集的实时性等。

3.2.3 硬件调试与测试

硬件调试与测试是确保系统稳定运行和性能达标的重要步骤。调试过程需要对系统进行全面检查,包括电源电压、信号完整性、温度分布等。

在测试阶段,可以使用多通道示波器实时监测信号,验证数据采集的一致性和准确性。此外,还可以通过串口或调试接口上传自定义的测试程序,对硬件进行进一步的功能验证。

graph LRA[硬件设计] --> B[原理图绘制]B --> C[PCB布局设计]C --> D[原型板制作]D --> E[原型测试]E --> F[硬件调试]F --> G[系统验证]G --> H[问题修正]H --> I[迭代优化]I --> J[最终产品测试]通过上述流程图,可以清晰地看到从硬件设计到最终产品测试的整个迭代优化过程。

在本文中,我们详细介绍了硬件设计的关键组件及其选型,通过分析主控制器和传感器模块的选择标准,以及硬件设计流程的细节,为构建一个性能优异的惯性导航系统奠定了坚实的基础。在下一章,我们将深入探讨传感器数据采集与滤波的关键技术。

4. 传感器数据采集与滤波

4.1 陀螺仪和加速度计的应用

4.1.1 传感器的物理原理与特性

在现代惯性导航系统中,陀螺仪和加速度计是两个核心的传感器组件。陀螺仪能够测量和维持参考方向,其基本原理基于角动量守恒。一个常见的陀螺仪是振动陀螺仪,它利用振动质量块的回转运动来感知旋转。振动陀螺仪的灵敏度高,适合在小体积、低功耗应用场合中使用。

加速度计则用于测量物体加速度。它的原理基于牛顿第二定律,即F=ma。基于压电效应、电容式或热敏原理的加速度计被广泛应用于测量线性加速度。通过测量物体在静止或运动状态下所受的力,可以推算出加速度,进而确定物体的速度和位置变化。

4.1.2 传感器在导航系统中的集成

在惯性导航系统中,陀螺仪和加速度计被用来感知设备的动态变化。为了提高系统的精确性,必须将这两种传感器的数据进行融合。数据融合可以是硬件层面上的,也可以是软件层面上的。在硬件层面上,可能需要特定的接口电路来适配不同类型的传感器,保证数据采集的同步性。在软件层面上,则需要算法处理多种传感器数据,如卡尔曼滤波器,以补偿单个传感器的不足。

4.2 数据采集策略与方法

4.2.1 采样定理与采集频率的确定

根据奈奎斯特采样定理,为了避免混叠现象的发生,传感器的采样频率应至少是信号中最高频率成分的两倍。在实际应用中,由于外部环境的复杂性和信号的不稳定因素,采样频率通常会定得更高。例如,对于陀螺仪和加速度计,其采样频率可能设置为数十到数百Hz,以便于捕捉快速的运动变化。

4.2.2 数据预处理与时间同步

数据采集的准确性直接影响到后续数据处理的质量。在采集过程中,可能需要进行数据去噪、校准等预处理工作,以确保数据的可靠性。此外,由于系统中可能涉及多个传感器,因此时间同步变得非常重要。这意味着需要一个统一的时间基准,使得来自不同传感器的数据能够在相同的时间点上对齐,为后续的数据融合处理提供准确的时间信息。

4.3 数据滤波技术应用

4.3.1 滤波算法的选择与实现

在处理传感器数据时,为了消除噪声和非期望的信号成分,常常需要应用数据滤波技术。常见的滤波算法包括一阶滤波器、二阶滤波器以及卡尔曼滤波器等。一阶滤波器简单易用,但滤波效果相对较弱。二阶滤波器相比一阶具有更好的滤波性能,但相位延迟和振铃效应会更明显。卡尔曼滤波器则能够提供最优的无偏估计,但算法相对复杂,需要精确的噪声统计特性。

下面是一个简化的卡尔曼滤波器实现的代码示例:

#include // 定义状态更新的结构体struct KalmanState { double q; // 过程噪声协方差 double r; // 测量噪声协方差 double x; // 状态估计 double p; // 估计协方差 double k; // 卡尔曼增益};// 初始化状态struct KalmanState kalmanInit(double q, double r, double pInit) { struct KalmanState state; state.q = q; state.r = r; state.p = pInit; state.x = 0; return state;}// 更新状态估计double kalmanUpdate(struct KalmanState *state, double measurement) { // 预测 state->p += state->q; // 更新 state->k = state->p / (state->p + state->r); double y = measurement - state->x; state->x += state->k * y; state->p *= (1 - state->k); return state->x;}int main() { struct KalmanState state = kalmanInit(0.1, 0.1, 0); double measurement; // 假设有一个测量值序列 double measurements[] = {1, 2, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3, -2, -1, 0}; int nMeasurements = sizeof(measurements) / sizeof(measurements[0]); for (int i = 0; i < nMeasurements; i++) { measurement = measurements[i]; double estimate = kalmanUpdate(&state, measurement); printf(\"Measurement: %f, Estimate: %f\\n\", measurement, estimate); } return 0;}4.3.2 滤波效果评估与优化策略

滤波效果的评估主要通过对比滤波后的数据与实际数据,可以使用误差分析、均方根误差(RMSE)等指标来定量评估。根据评估结果,可以通过调整滤波器的参数,如增益,或者是使用更复杂的滤波器结构来优化滤波效果。在某些情况下,混合使用多个滤波器算法,如卡尔曼滤波器与互补滤波器的结合使用,可以在不同应用场景下提供更好的性能。

5. 导航算法实现与软件设计优化

5.1 导航算法概述与实现

5.1.1 导航算法的理论基础

在惯性导航系统中,导航算法是核心部分,负责计算载体的位置、速度和姿态信息。这些算法通常基于经典力学中的牛顿运动定律,结合地球物理学和控制理论进行设计。算法的输入是传感器收集到的加速度和角速度数据,经过积分、滤波、校准和融合等一系列处理后输出导航解算结果。

5.1.2 算法实现与代码编写

在实际应用中,算法实现往往涉及复杂的数学模型和计算过程。一个典型的惯性导航算法流程包括以下几个步骤:

- 数据采样 :收集加速度计和陀螺仪的数据。

- 数据预处理 :滤除噪声和异常值。

- 数据融合 :结合卡尔曼滤波器等算法,融合传感器数据,修正累积误差。

- 坐标转换 :将传感器坐标系下的数据转换到地理坐标系。

- 位置和速度计算 :基于牛顿运动定律,对位置和速度进行积分运算。

以下是使用伪代码的导航算法基本实现框架:

// 伪代码示例,非实际可运行代码initialize_sensors();while (navigation_required) { // 数据采集 acceleration = read_accelerometer(); angular_rate = read_gyroscope(); // 数据预处理 acceleration = low_pass_filter(acceleration); angular_rate = low_pass_filter(angular_rate); // 数据融合与误差修正 [position, velocity, attitude] = kalman_filter(acceleration, angular_rate); // 坐标转换与导航计算 [latitude, longitude, altitude] = geo-coordinate_conversion(position, attitude); [velocity_north, velocity_east, velocity_down] = velocity_conversion(velocity, attitude); // 输出结果 output_nav_solution(latitude, longitude, altitude, velocity_north, velocity_east, velocity_down);}5.2 软件设计与实时性能优化

5.2.1 软件架构设计与模块划分

为了提高代码的可维护性和实时性能,软件通常被设计为模块化架构。主要模块包括:

- 传感器数据采集模块 :负责读取传感器数据。

- 数据处理模块 :进行数据预处理和滤波。

- 导航算法模块 :实现导航解算逻辑。

- 通信模块 :负责与其他系统组件的接口通信。

- 控制模块 :接收用户输入,显示导航信息。

软件架构设计应尽量减少不必要的模块间耦合,同时确保实时性能满足设计要求。

5.2.2 实时性分析与性能优化

在惯性导航系统中,实时性至关重要。这通常意味着从数据采集到输出导航结果的过程必须在有限的时间内完成。性能优化可以从以下几个方面进行:

- 硬件加速 :利用特定的硬件资源(如FPGA、DSP)来加速计算密集型任务。

- 算法优化 :选择和实现高效的算法,如使用快速傅里叶变换(FFT)进行信号处理。

- 任务调度 :采用实时操作系统(RTOS)进行任务管理和调度,确保关键任务优先执行。

- 代码优化 :通过代码剖析和重构提高代码效率,减少执行时间。

5.3 集成开发环境与工具应用

5.3.1 集成开发环境的搭建与配置

为了提高开发效率和保证代码质量,一个功能强大的集成开发环境(IDE)是必要的。典型的IDE如Keil MDK、IAR Embedded Workbench或STM32CubeIDE提供了代码编辑、编译、调试等功能。在这些IDE中,可以配置项目,添加必要的库文件,以及设置编译器优化级别。

5.3.2 STM32CubeMX工具的高级应用

STM32CubeMX是一个图形化的配置工具,它可以帮助开发者快速配置STM32微控制器的硬件特性,并生成初始化代码。高级应用包括:

- 图形化配置 :通过图形化界面配置外设参数,如时钟树、中断和外设的启动配置。

- 自定义代码生成 :根据配置生成部分或全部初始化代码。

- 中间件集成 :集成如FreeRTOS、TCP/IP堆栈等中间件到项目中。

- 项目管理 :与STM32CubeIDE和其他IDE无缝集成,管理项目配置和生成的代码。

通过这些工具的使用,开发者可以更加专注于业务逻辑的实现,而非底层硬件配置,这在提高开发效率的同时,也降低了错误发生的几率。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:惯性导航系统利用陀螺仪和加速度计进行自主导航,基于STM32微控制器构建高效率低成本解决方案。涉及硬件设计如传感器选型与数据处理,软件开发包括系统初始化、数据采集、处理和导航算法,实时性能优化以及人机界面和通信。本项目关注从硬件选型到软件编程的完整流程,培养学生在无人机、自动驾驶等地方的导航系统开发能力。

本文还有配套的精品资源,点击获取