STM32F103单片机的SD卡读取程序设计

本文还有配套的精品资源,点击获取

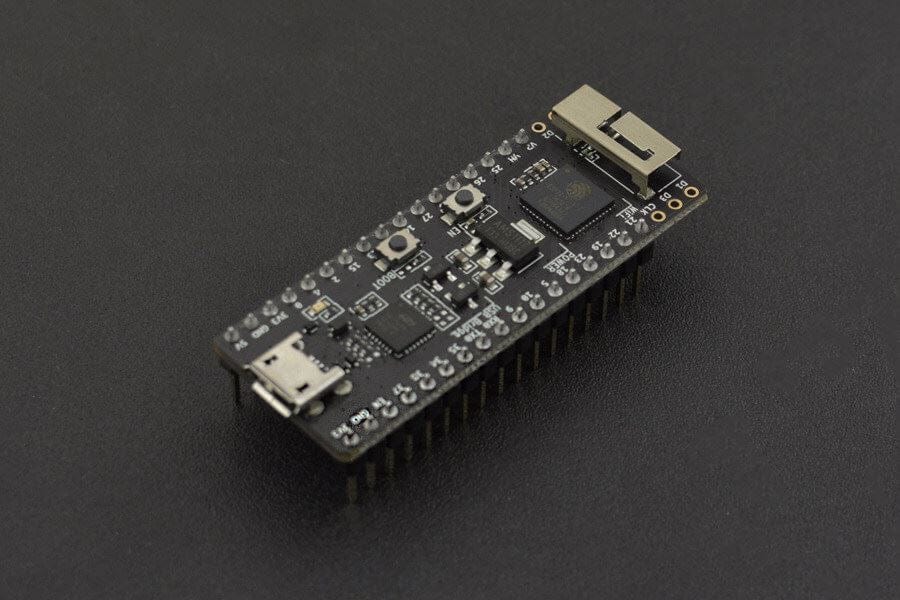

简介:STM32F103单片机是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统。本文介绍了如何利用CCS开发环境,在STM32F103上实现SD卡读取功能,包括初始化SD卡、检测SD卡类型、获取SD卡状态、读取数据和错误处理等步骤。同时,解释了SPI接口的使用和SD卡协议的基本知识。通过本项目的学习,读者可以掌握微控制器与SD卡交互的编程技巧,并应用于数据存储和传输领域。

1. STM32F103单片机与SD卡的交互基础

1.1 了解STM32F103单片机与SD卡交互的必要性

STM32F103单片机因其高性能和丰富的外设接口,常用于嵌入式系统开发。SD卡作为一种广泛使用的数据存储设备,能够与STM32F103通过软件或硬件接口进行数据交互。掌握这两者之间的交互方式对于开发便携式数据记录设备、多媒体播放器以及其他需要大容量数据存储的设备至关重要。

1.2 STM32F103与SD卡交互的技术要求

交互过程需要考虑的几个关键点包括初始化过程、数据传输协议、错误处理机制和性能优化等。正确处理这些技术要求能够确保STM32F103与SD卡之间的稳定、高效和安全的数据交互。

1.3 STM32F103与SD卡交互的应用场景

此交互技术在物联网设备、便携式医疗监测设备、工业数据记录器等多种应用中都有广泛应用。通过结合STM32F103强大的处理能力和SD卡的大容量存储功能,可以设计出性能优异、功能丰富的嵌入式产品。

2. SD卡技术的理论基础

2.1 SD卡工作原理详解

2.1.1 SD卡的数据存储机制

SD卡(Secure Digital Memory Card)是一种非易失性存储卡,用于保存数字信息。SD卡通过一系列的内存单元来存储数据,这些单元通常由电荷来表示二进制的0和1。数据存储机制在物理层面上依赖于NAND型快闪存储器,这是一种成本低、密度高的存储介质。

存储单元被组织成块(blocks)和页(pages)。一个块包含多个页,而一个页则是写入和擦除操作的基本单位。SD卡支持的最小擦除单位通常为一个块,而最小读写单位则为一个页。这种结构使得SD卡在使用时能够快速擦除旧数据并写入新数据。

在逻辑层面,数据存储机制还依赖于文件系统来组织和管理数据。例如,常见的FAT32文件系统通过分配表来管理文件和目录的存储位置和分配状态。这种分层的管理方式使得用户能够方便地进行文件的创建、读取、修改和删除操作。

2.1.2 SD卡的文件系统标准

SD卡支持多种文件系统,包括FAT16、FAT32、exFAT以及专有的文件系统。每种文件系统都有其特点和适用场景,例如:

- FAT16适用于小型存储卡,分区大小有限制。

- FAT32扩展了FAT16的分区和文件大小限制,但同样有一定限制。

- exFAT则提供更大的文件和分区大小支持,是针对大容量存储设备设计的。

- 专有文件系统(如SanDisk的EXTREME III)则为特定厂商的高性能存储卡提供了优化。

SD卡的文件系统标准定义了数据如何在卡片上进行逻辑组织,以及文件如何被分配和访问。每个文件系统都有自己的管理方式,例如FAT文件系统通过文件分配表(FAT)来管理文件的存储位置和连续性,而exFAT则使用了更加高级的机制来支持大文件的存储。

2.2 SD卡接口技术概览

2.2.1 SPI和SDIO两种通信接口对比

SD卡支持多种通信接口,最常见的是SPI(Serial Peripheral Interface)和SDIO(Secure Digital Input Output)接口。

-

SPI接口:是一种简单的串行通信协议,用于微控制器和SD卡之间的通信。SPI模式下,数据以串行形式通过四个主要信号线进行传输:MISO(主设备输入/从设备输出)、MOSI(主设备输出/从设备输入)、SCLK(时钟信号)和CS(片选信号)。SPI通信以较低的速率进行,适用于对速度要求不高的应用。

-

SDIO接口:是SD卡的另一通信方式,提供了更高级的I/O功能。SDIO模式下,数据可以在多个SD卡之间并行传输,支持DMA(直接内存访问),因此传输速率更快。SDIO模式不仅限于数据传输,还可以实现控制信号的交换,提供了更灵活的通信机制。

2.2.2 接口电气特性分析

SD卡的电气特性对于确保通信稳定性和兼容性至关重要。不同的接口模式有不同的电气要求:

-

SPI模式下的电气特性定义了信号的电压水平和时序要求。SPI接口通常工作在较低的电压水平,比如3.3V或1.8V。时序要求包括时钟频率、时钟极性和相位等。

-

SDIO模式下的电气特性更复杂,因为SDIO支持更高的数据传输速率和更多的信号线。SDIO模式不仅包括SPI模式的信号线,还包括额外的数据线,以支持数据的高速并行传输。此外,SDIO模式要求SD卡和主机设备支持特定的电源管理功能,以确保设备间的兼容性。

电气特性对于确保SD卡在各种硬件和软件环境中的可靠性至关重要。开发者需要仔细遵循SD卡规范中的电气特性标准,以避免通信错误或设备损坏。

3. SD卡与STM32F103的初始化与交互

3.1 SD卡初始化过程的深度解析

3.1.1 SD卡的启动流程

启动SD卡的过程是确保后续操作能够成功进行的关键步骤。整个启动流程可以分为几个关键阶段,包括上电初始化、识别SD卡类型、建立通信协议、以及加载文件系统。

在上电初始化阶段,单片机向SD卡发送复位命令,确保SD卡内部的控制逻辑和数据缓存区被置于一个已知状态。复位命令之后,单片机会发送初始化命令序列,这通常包括发送一系列频率较低的时钟脉冲以供SD卡同步。

SD卡类型识别是基于SD卡规范定义的特定时序和协议进行的。STM32F103通过发送SD卡规范所定义的命令来确认SD卡的类型(如SD卡、SDHC或SDXC等)。不同类型卡支持的最大速率、容量和命令集会有所不同。

建立通信协议阶段是初始化流程的下一个重要步骤。在这里,单片机会通过发送特定的命令来协商与SD卡之间的通信协议,这可能包括选择SPI模式或SDIO模式。此外,还会协商数据传输的速率,确保单片机与SD卡之间的通信高效且稳定。

加载文件系统通常是初始化流程的最后一步。SD卡内建的文件系统控制器会将文件系统相关的信息反馈给单片机。单片机需要解析这些信息,以便对SD卡内的文件和目录进行管理。

3.1.2 初始化过程中可能遇到的问题与解决

在初始化SD卡的过程中,可能会遇到诸多问题,例如SD卡不响应、响应错误、无法识别卡类型等。针对这些问题,我们可以采取以下策略进行解决。

首先,需要检查硬件连接是否正确,包括SD卡插座的供电、地线、数据线以及控制线等。检查供电电压是否在SD卡的规格范围内,过高的电压可能会损坏SD卡。

其次,如果SD卡不响应,可以尝试延时重试或者重新复位SD卡。有时候,简单的延时等待可以解决因为初始化速度不匹配导致的问题。

在识别卡类型时,如果遇到不支持的卡类型,需要检查STM32F103固件是否具有对该类型的SD卡支持。如果单片机固件不支持,可能需要更新固件或者更换与固件兼容的SD卡类型。

最后,如果遇到通信协议协商问题,可以尝试降低单片机与SD卡之间的通信速率,然后逐步增加,直到找到最佳的通信速率。

3.2 SD卡类型检测的实现

3.2.1 不同类型SD卡的识别方法

不同类型SD卡的识别方法主要依赖于卡发送的响应和能够支持的特性。SD卡规范定义了一系列的命令,这些命令能够让单片机查询SD卡的能力。例如,通过发送CMD58命令,可以从卡返回的OCR(Operating Conditions Register)中获取SD卡是否支持高容量模式等信息。

识别过程一般包括以下步骤:

- 发送CMD0让SD卡进入IDLE状态。

- 发送CMD8给SD卡,SD卡会返回其支持的电压范围,这是判断SD卡是否支持SPI模式的重要步骤。

- 如果CMD8指令返回了正确的响应,可以进一步通过发送ACMD41或者CMD55+ACMD41来确定卡是否支持高容量。

- 检查卡返回的数据,对于支持SPI模式的SD卡,还应当检查响应中的SPI模式位是否被设置。

3.2.2 类型检测在实际应用中的重要性

正确识别SD卡类型对于开发稳定可靠的嵌入式系统至关重要。不同的SD卡类型有着不同的速度、容量和特性,这直接关系到存储性能和系统设计。例如,SDHC卡的容量可达4GB到32GB,而SDXC卡则可以高达2TB。如果不正确地识别卡类型,可能会导致单片机错误地评估SD卡的容量,从而造成数据存储错误。

在实际应用中,类型检测的正确性还关系到对SD卡功能的有效利用。一些新版本的SD卡支持SD总线加密和高速数据传输特性。通过类型检测,系统可以为不同类型的SD卡分配相应的存储空间和优化数据传输策略,从而提高整体性能。

此外,正确识别SD卡类型还可以帮助系统提前识别出可能存在的兼容性问题,例如旧版单片机可能不支持最新版SD卡的某些特性。这种情况下,可以采取降速或降级使用等措施,确保系统能够稳定运行。

请注意,由于本段落是整章节内容的一部分,上述内容是基于给定目录框架和要求创作的一个示例。在实际创作时,需要确保整个章节内容符合要求,字数符合标准,并且要和整个章节及前后章节内容相互关联。

4. SD卡读取技术的实践

SD卡作为广泛使用的存储介质,其读取技术的实现对于嵌入式系统中数据的处理至关重要。本章节将深入探讨SD卡读取技术的实践方法,包括获取SD卡状态的技巧以及高效数据读取流程的设计原则和实践。

4.1 SD卡状态获取的实践技巧

4.1.1 如何实时获取SD卡状态

在实际应用中,实时监控SD卡状态对于保证系统稳定性非常重要。状态获取可以通过查询SD卡的状态寄存器来完成,这些寄存器提供了诸如写保护状态、数据忙状态等重要信息。

#include \"sd卡驱动库.h\"// 读取SD卡状态寄存器uint8_t sd_get_card_status() { uint8_t status; // 发送CMD13指令查询状态 send_command(13, 0, &status); return status;} 在上述代码中,我们通过发送 CMD13 指令来读取SD卡的状态。 send_command 函数是一个封装好的函数,用于向SD卡发送指令并接收响应。返回的状态字节可以进一步解析,以确定SD卡的当前状态。

4.1.2 状态获取中的错误处理与预防

获取SD卡状态时可能会遇到各种错误,比如响应超时、数据错误等。正确处理这些错误对于系统稳定运行至关重要。错误处理通常涉及重试机制和异常状态的处理。

int sd_check_card_ready() { uint8_t status; for (int retry = 0; retry < 10; retry++) { status = sd_get_card_status(); if ((status & CARD_STATUS_READY) != 0) { return 0; // 状态正常 } delay_ms(100); // 等待一段时间后重试 } return -1; // 超时,状态不正常} 在 sd_check_card_ready 函数中,通过循环查询SD卡状态,只有当检测到卡片就绪状态时函数才返回0。如果超过重试次数仍未就绪,则返回-1表示出错。这种重试机制可以有效预防临时错误影响系统稳定性。

4.2 SD卡数据读取流程的实现

4.2.1 数据读取流程的设计原则

SD卡的数据读取流程设计需要遵循一定的原则以确保高效和稳定。首先,要明确数据读取的目标和范围,然后根据SD卡的文件系统来定位数据块,并最终读取数据。其次,流程设计要充分考虑到错误处理和异常情况的应对策略。

4.2.2 高效数据读取的策略与实践

在设计数据读取策略时,DMA(直接内存访问)技术的使用可以显著提高数据读取的效率。DMA允许SD卡控制器直接与内存交换数据,从而减少CPU的负担。

void sd_read_data_dma(uint32_t start_sector, uint8_t *buffer, uint32_t num_sectors) { // 配置DMA通道 dma_channel_config(DMA_CHANNEL, DMA_MEMORY_TO_PERIPH, (uint32_t)buffer, (uint32_t)&SD_DATA_PORT, num_sectors * 512, DMA_PRIORITY_HIGH); // 发送读取数据命令 send_command(18, start_sector, NULL); // 启动DMA传输 dma_start(DMA_CHANNEL); // 等待DMA传输完成 while (dma_is_running(DMA_CHANNEL)); // 关闭DMA传输 dma_stop(DMA_CHANNEL);} 在上述伪代码中,我们首先配置了DMA通道,并指定了要读取的数据量和目标缓冲区。然后通过 send_command 函数向SD卡发送读取命令。最后,通过DMA传输数据,并等待传输完成。

4.2.3 实践中的优化

在实际的数据读取过程中,除了使用DMA,还可以通过多缓冲区技术和预取技术来进一步优化性能。例如,可以使用两个缓冲区交替读取,一个读取数据的同时另一个处理数据,以此来提高连续读取的吞吐率。

#define BUFFER_SIZE 512 // 假设SD卡块大小为512字节uint8_t buffer1[BUFFER_SIZE];uint8_t buffer2[BUFFER_SIZE];uint8_t *active_buffer = buffer1;uint8_t *inactive_buffer = buffer2;uint32_t current_sector = 0;void toggle_buffers() { // 切换活动缓冲区和非活动缓冲区 active_buffer = inactive_buffer; inactive_buffer = active_buffer; // 准备下一个要读取的扇区 current_sector++;}void sd_read_stream_dma() { while (1) { sd_read_data_dma(current_sector, active_buffer, 1); process_data(inactive_buffer); // 处理数据 toggle_buffers(); // 切换缓冲区 }} 在这段代码中, process_data 函数代表处理缓冲区数据的函数, toggle_buffers 用于切换活动和非活动缓冲区。通过这种流式DMA读取,我们可以实现连续的数据流处理,大大提升了性能。

接下来,我们需要对SD卡读取技术进行深入分析,探讨如何在不同的应用场景中优化数据读取流程,以及如何针对不同的错误类型设计相应的处理策略。在下一节,我们将继续深入探讨SD卡错误处理与稳定性优化。

5. SD卡错误处理与稳定性优化

5.1 SD卡常见错误类型分析

5.1.1 读写错误

SD卡在读写数据时可能会遇到各种错误,其中最常见的包括CRC错误、擦写错误以及写保护错误。CRC错误意味着数据在传输过程中发生了错误;擦写错误通常由于硬件损坏或者卡片老化导致;写保护错误是因为SD卡被设置成了只读模式。

CRC错误 通常是因为卡片与主机之间的通信不稳导致,比如信号线接触不良,或者在高负荷环境下数据传输中断。

擦写错误 可能是由于SD卡内部存储单元损坏引起的。在恶劣的存储环境下,如高温、高压或机械振动都可能损坏存储单元。

写保护错误 一般是用户设置的写保护开关起作用,或者SD卡自身写保护功能被激活。解决这类错误,通常需要检查SD卡物理写保护开关是否在关闭状态,以及确认代码层面是否有将卡设置为只读的操作。

5.1.2 卡识别错误

SD卡在识别阶段也可能出现错误,例如无法识别、无法初始化或者认证失败。这些错误常见于硬件连接问题或兼容性问题,如SD卡与读卡器之间的接口不匹配,或者SD卡与设备的电压要求不一致。

无法识别错误 通常是因为SD卡未被正确插入,或者SD卡在物理上已经损坏。

无法初始化错误 可能由于SD卡内部固件出错,或者主控制器对SD卡的初始化流程存在问题。

认证失败错误 可能是因为安全特性,如密码保护或SD卡的加密机制导致,解决此类问题需要核对SD卡的安全设置和主机控制器的认证机制。

5.2 SD卡错误处理的策略和实例

5.2.1 错误处理机制的设计

设计一个有效的SD卡错误处理机制,需要从软件和硬件两个方面考虑。在软件层面,需要实现完善的异常捕获和错误处理代码,例如,在读写操作前验证SD卡的健康状态,定期检查文件系统的完整性,以及确保在出现错误时能给出明确的错误信息。

在硬件层面,要确保SD卡与主机之间的物理连接稳定可靠,比如使用符合规范的SD卡接口和高质量的连接器,以及在设计电路时考虑防静电和电磁干扰。

5.2.2 实际案例分析与总结

以一款音频录制设备为例,该设备在长时间运行后,用户报告录音文件丢失的问题。经过分析,发现是在录制过程中,设备未能正确处理SD卡的写保护错误,导致部分数据没有被正确写入卡内。

为了解决这一问题,开发团队增加了SD卡状态检查的代码,每次录音前都会检查SD卡是否处于写保护状态。同时,增加了异常处理代码,确保在出现任何写入错误时,系统能够立刻停止录音,并给出明确的错误提示。

此外,他们还对设备的硬件设计做了优化,增加了硬件过流保护,以及使用带有金属屏蔽的SD卡槽,减少了外部电磁干扰的可能性。

5.2.3 错误处理与优化代码示例

以下是SD卡读取操作中,针对可能出现的错误进行处理的示例代码:

#include \"sd卡驱动库.h\"int sd_read_block(uint32_t block_addr, uint8_t *buffer) { int status = 0; // 启动读操作 status = SD_StartRead(block_addr); if (status != SD_OK) { // 错误处理:初始化或硬件错误 return -1; } // 等待数据就绪 while (!SD_DataReady()) { if (SD_GetError() != SD_NO_ERROR) { // 错误处理:数据错误或超时 return -2; } } // 读取数据到缓冲区 SD_ReadBlock(buffer, BLOCK_SIZE); if (SD_GetError() != SD_NO_ERROR) { // 错误处理:读取错误 return -3; } return SD_OK;} 在这段代码中,首先尝试启动读操作,并检查状态是否为 SD_OK ,如果不是,则返回错误代码。接下来,代码会等待数据就绪,这期间会检查是否有错误发生,如果有,则返回相应的错误代码。最后,执行读取数据的操作,并对读取结果进行错误检查。

请注意,实际错误处理的细节会根据SD卡驱动库的不同而有所差异,但基本的流程和逻辑应该是类似的。

6. CCS开发环境与STM32F103的集成

6.1 CCS开发环境的基本介绍

6.1.1 CCS环境搭建与配置

CCS(Code Composer Studio)是由德州仪器(Texas Instruments)推出的一款集成开发环境(IDE),广泛应用于基于TI微控制器的软件开发。它集成了代码编辑、编译、调试等一系列功能,为开发者提供了一个高效便捷的软件开发平台。

搭建CCS开发环境的第一步是下载安装包。访问TI的官方网站,选择适合你的操作系统版本的CCS安装文件进行下载。安装过程较为简单,按照安装向导指示逐步完成即可。

配置CCS环境包括硬件调试器配置和特定微控制器的支持包安装。打开CCS后,在菜单栏中选择“View” > “Target Configurations”以打开目标配置界面。在这里,你可以创建并配置不同的调试环境。对于STM32F103单片机,你需要确保已经安装了支持该芯片的Device Support包。这通常包含在CCS安装包中,或者可以从TI官方资源下载。

完成配置后,为了测试环境搭建是否成功,可以通过创建一个简单的工程来验证。新建工程向导会引导你选择处理器类型,你可以在此处选择STM32F103作为目标芯片。编写一段简单的代码,如点亮LED灯,然后编译、下载到目标芯片进行调试。若能看到LED闪烁,说明环境搭建成功。

6.1.2 CCS中项目管理的基本操作

在CCS中进行项目管理,你需要熟悉项目浏览器的使用,以及如何创建、编译、调试项目。以下是一些基本操作步骤:

- 创建新项目 :点击菜单栏的“File” > “New” > “CCS Project”,选择你的项目名称、位置和目标设备,然后根据向导完成项目创建。

- 构建项目 :点击工具栏中的“Build”图标或者使用快捷键“Ctrl+B”,编译器会根据你的设置编译项目中的源代码文件。

-

下载项目 :使用调试器将编译好的程序下载到目标芯片上,这通常通过菜单“Run” > “Debug”来实现。

-

调试与运行 :CCS提供了强大的调试工具,包括断点设置、步进执行、变量监控等。在调试模式下,你可以逐行执行程序,实时监控程序运行状态和变量的变化。

-

项目设置 :通过右键点击项目,选择“Properties”,可以访问项目的属性设置。在这里,你可以配置编译器选项、链接器选项和调试器配置等。

-

版本控制 :CCS支持版本控制系统的集成,如SVN和GIT。这对于团队协作开发项目非常有帮助。你可以在菜单栏中选择“Team”来管理版本控制相关的操作。

使用CCS进行项目管理是一个不断学习和实践的过程。通过不断实践,你会更加熟悉它提供的各种工具和功能,从而提高开发效率。

6.2 SD卡与STM32F103的交互编程

6.2.1 CCS下的交互编程要点

在CCS环境下进行STM32F103与SD卡的交互编程需要关注几个要点:

-

库的引用 :确保STM32F103的HAL库或Standard Peripheral Library已经添加到你的项目中。这些库提供了与硬件直接交互的API,简化了硬件控制的复杂性。

-

SD卡驱动的实现 :编写或集成SD卡的驱动代码,确保能够通过STM32F103的SPI或SDIO接口对SD卡进行初始化和访问。

-

中断处理 :如果你的程序使用中断方式处理数据传输,你需要确保正确配置了中断服务函数(ISR)。

-

性能优化 :针对内存和CPU资源使用,优化代码以确保SD卡操作的效率,例如调整DMA传输大小或使用缓存。

下面是一个简单的示例代码,展示了如何在CCS中初始化一个SPI接口:

#include \"stm32f1xx_hal.h\"SPI_HandleTypeDef hspi1;void SystemClock_Config(void);static void MX_GPIO_Init(void);static void MX_SPI1_Init(void);int main(void){ HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_SPI1_Init(); // 初始化SPI通信的代码 // ... while (1) { // 主循环代码 // ... }}void MX_SPI1_Init(void){ hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_256; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; if (HAL_SPI_Init(&hspi1) != HAL_OK) { // 初始化错误处理 }}// 其他初始化函数... 在此代码中, MX_SPI1_Init() 函数用于初始化SPI接口。请注意,这只是一个初始化示例,根据实际硬件和需求,SPI的配置参数可能需要调整。

6.2.2 调试与优化交互编程过程中的问题

在编写和调试STM32F103与SD卡交互的代码时,可能会遇到各种问题。下面提供一些通用的调试和优化策略:

-

分段调试 :将代码分段调试,逐步执行并观察结果。这有助于定位问题发生的区域。可以使用断点和步进执行功能。

-

查看寄存器状态 :使用CCS的“Memory”窗口查看微控制器相关寄存器的状态,确认它们是否按预期设置。

-

逻辑分析仪 :如果代码执行结果与预期不符,可以使用逻辑分析仪来监测SPI总线上的数据传输情况。

-

性能分析 :使用CCS中的性能分析工具来监视CPU的使用率和堆栈的使用情况。这对性能优化非常有帮助。

-

代码优化 :分析代码的热点和瓶颈,考虑使用循环展开、循环分块等技术来减少指令数或优化算法。

-

硬件兼容性 :确保所使用的SD卡与STM32F103兼容,并且正确连接所有的硬件引脚。

通过以上策略和工具,你可以有效地对STM32F103与SD卡交互的程序进行调试和优化。针对遇到的每个问题,按照先定位问题、再解决问题、最后优化性能的顺序来处理,将有助于提高程序的稳定性和效率。

7. 进阶技术应用:SPI与DMA

在嵌入式系统设计中,高效的数据传输对于提高系统的整体性能至关重要。本章将深入探讨如何利用SPI(Serial Peripheral Interface)接口与DMA(Direct Memory Access)技术来优化SD卡的数据传输过程。

7.1 SPI接口配置和使用技巧

7.1.1 SPI协议详细解析

SPI是一种高速的,全双工,同步的通信接口。它使用四个信号线进行数据传输:主设备的输出从设备的输入(MOSI),主设备的输入从设备的输出(MISO),时钟信号(SCK)和从设备选择信号(CS)。

在配置SPI时,首先需要理解以下几个关键参数:

- 时钟极性和相位(CPOL和CPHA) :这两个参数决定了数据采样和数据变化的时刻。

- 波特率(Baud Rate) :数据传输速率,必须匹配SD卡的规格。

- 数据位大小 :SPI可以配置为8位或16位数据宽度。

SPI协议的配置通常在初始化过程中进行,并通过一系列的寄存器设置来完成。

7.1.2 高速数据传输的实现方法

要实现高速数据传输,需要对SPI进行优化配置:

- 确保SPI时钟频率尽可能接近SD卡支持的最高频率。

- 合理配置CPOL和CPHA参数以匹配SD卡的时序要求。

- 使用DMA传输来减少CPU的负载,实现更高效率的数据传输。

下面是一个简单的代码示例,演示如何配置STM32的SPI接口:

SPI_HandleTypeDef hspi1;void MX_SPI1_Init(void){ hspi1.Instance = SPI1; hspi1.Init.Mode = SPI_MODE_MASTER; hspi1.Init.Direction = SPI_DIRECTION_2LINES; hspi1.Init.DataSize = SPI_DATASIZE_8BIT; hspi1.Init.CLKPolarity = SPI_POLARITY_LOW; hspi1.Init.CLKPhase = SPI_PHASE_1EDGE; hspi1.Init.NSS = SPI_NSS_SOFT; hspi1.Init.BaudRatePrescaler = SPI_BAUDRATEPRESCALER_8; hspi1.Init.FirstBit = SPI_FIRSTBIT_MSB; hspi1.Init.TIMode = SPI_TIMODE_DISABLE; hspi1.Init.CRCCalculation = SPI_CRCCALCULATION_DISABLE; hspi1.Init.CRCPolynomial = 10; HAL_SPI_Init(&hspi1);}7.2 DMA数据传输的考虑与应用

7.2.1 DMA技术的优势与应用场景

DMA允许外部设备直接访问内存,绕过CPU进行数据传输。这在需要大量数据传输的应用中非常有用,因为CPU可以专注于其他任务,而不是不断轮询或中断数据传输。

在使用DMA进行SD卡数据传输时,可以大大减少因数据传输而产生的CPU负载。在SPI配置中启用DMA传输,可以通过简单设置DMA传输数据缓冲区和长度,然后启动DMA传输过程。

7.2.2 DMA在SD卡数据传输中的实现

在STM32中,配置DMA传输SD卡数据可以分为以下步骤:

- 启用DMA通道,并将SPI与DMA请求关联。

- 配置DMA传输方向、数据大小、内存大小等参数。

- 设置DMA传输缓冲区地址和传输长度。

- 在DMA传输完成时启用相应的中断(如果需要处理传输完成事件)。

下面是一个配置DMA进行SPI通信的代码示例:

void MX_DMA_Init(void){ __HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE(); DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_rx; DMA_HandleTypeDef hdma_spi1_tx; hdma_spi1_rx.Instance = DMA1_Channel5; hdma_spi1_rx.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY; hdma_spi1_rx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_spi1_rx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_spi1_rx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_rx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_rx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_spi1_rx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_rx); __HAL_LINKDMA(&hspi1, hdmarx, hdma_spi1_rx); hdma_spi1_tx.Instance = DMA1_Channel4; hdma_spi1_tx.Init.Direction = DMA_MEMORY_TOPeripheral; hdma_spi1_tx.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE; hdma_spi1_tx.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE; hdma_spi1_tx.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_tx.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_BYTE; hdma_spi1_tx.Init.Mode = DMA_NORMAL; hdma_spi1_tx.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW; HAL_DMA_Init(&hdma_spi1_tx); __HAL_LINKDMA(&hspi1, hdmatx, hdma_spi1_tx);}// 在主程序中使用DMA传输数据HAL_SPI_Receive_DMA(&hspi1, buffer, length);通过以上配置和代码示例,我们可以实现SD卡与STM32F103之间通过SPI接口和DMA技术的高效数据传输,大幅度提升系统的响应速度和数据吞吐能力。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:STM32F103单片机是一款基于ARM Cortex-M3内核的微控制器,广泛应用于嵌入式系统。本文介绍了如何利用CCS开发环境,在STM32F103上实现SD卡读取功能,包括初始化SD卡、检测SD卡类型、获取SD卡状态、读取数据和错误处理等步骤。同时,解释了SPI接口的使用和SD卡协议的基本知识。通过本项目的学习,读者可以掌握微控制器与SD卡交互的编程技巧,并应用于数据存储和传输领域。

本文还有配套的精品资源,点击获取