AI智能体进课堂,我用文心快码激活小学生编程学习新生态

之前看到新闻,说北京海淀三个热爱编程的小学生,利用文心快码完成了自己的编程命题,并搭建了少儿编程开源社区,让身边的小朋友们提交代码、分享经验、讨论问题,解决问题。看到这个新闻,我突然来了点灵感。之前教孩子们上信息技术课,传统的以及所谓新颖的教学法都用过,但孩子们总是兴趣一般。我决定亲自验证下文心快码是否真能适配教育场景。

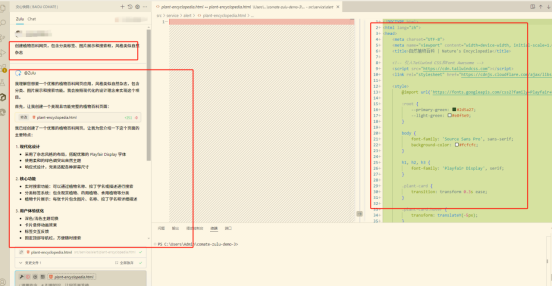

下载倒是方便,直接浏览器搜文心快码就能下载,也不需要搭配什么复杂环境,很方便上课指导学生操作。我试着在文心快码zulu智能体的窗口输入:“创建植物百科网页,包含分类标签、图片展示和搜索框,风格类似自然杂志”。文心快码立刻生成了基础HTML结构,但图片布局有些错位。我随手在笔记本上画了个九宫格草图,拍照上传到IDE。不到两分钟,Zulu就重新输出了响应式布局代码,图片间距和分类标签颜色完全按草图实现了。当追加指令“点击植物图片显示详情弹窗”时,文心快码创建了弹窗组件,还自动生成了JSON数据模板,整个过程没有一丝卡壳。考虑到大多时候孩子们写需求可能不会像我这么凝练、精准,我又试着模仿学生口吻,用稍显笼统的方式要求文心快码zulu做网页,结果也是一样,很智能,需求理解到位。

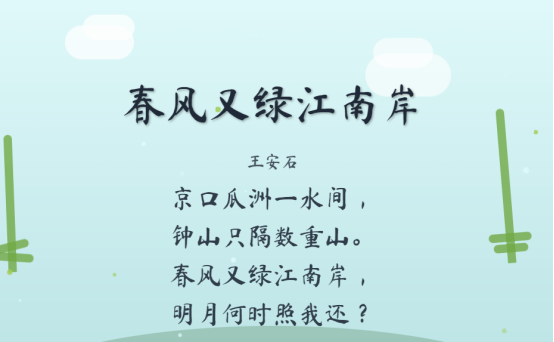

这种体验彻底改变了我的课堂。过去教网页开发,学生要花三周学习HTML标签和CSS选择器,现在用自然语言直接描述功能就行。后来在课上我把文心快码实装应用,学生们跟玩游戏似的,不停地用文心快码做这做那。有个孩子想给古诗配动态背景,他说“给春风又绿江南岸这首诗加一个好看的动态背景,要符合诗的意境”,文心快码就生成了带粒子动画的交互页面。当然,质疑声一直存在:“只用AI做东西,基本语法不学以后能行吗?”

其实开始我也担忧过这点,但实际应用文心快码后发现这点并不需要担心。用文心快码辅助教学,在于构建“创意先行、技术托底”的学习闭环。一方面,它大幅降低了技术门槛。学生无需先跨越HTML标签、CSS选择器等基础语法的陡峭学习曲线,能用自然语言直接将创意转化为成果。这种“所想即所得”的即时反馈,消解了因技术障碍产生的挫败感,让更多学生敢于启动项目、坚持完成。创意落地的路径被简化,学生的行动力自然被激活。另一方面,成果可视化反而点燃了对原理的探究欲。当学生看到“春风又绿江南岸”的动态背景从文字描述变为具象页面时,会本能地追问“粒子动画是怎么通过代码实现的”“那些标签和选择器在这个效果里扮演了什么角色”。文心快码清晰呈现的逻辑与过程,成了连接“现象”与“原理”的桥梁,让学生在直观体验中产生“知其然更想知其所以然”的主动探索欲。这种从“用”到“懂”的递进,恰恰印证了“先解决做什么,再深究怎么做”的认知规律,让学习从被动接受转向主动求索。

如今备课,我不再纠结for循环的教法,转而设计问题拆解训练,培养学生们的设计思维,学生们现在学习也格外积极。