手机到底是怎么进行散热的?

1.学习链接

【硬核科普】手机到底是怎么进行散热的?_哔哩哔哩_bilibili

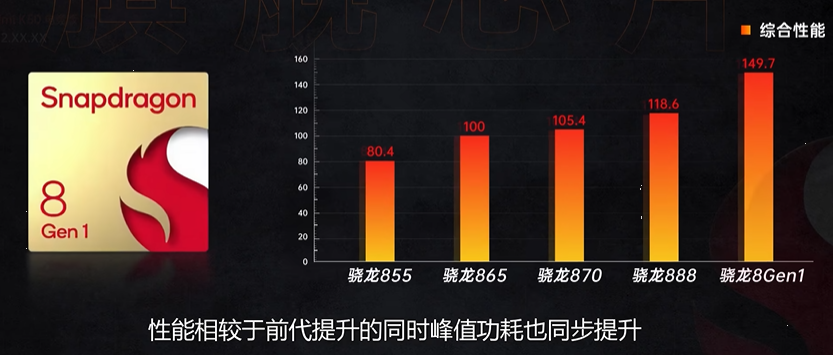

2.峰值功耗

核心定义

峰值功耗指电子设备或电路在短时间内(瞬态)达到的最大功率值,通常出现在以下场景:

- 处理器突发高负载运算(如手机启动游戏)

- 电机/电源的启动瞬间

- 数字电路的时钟边沿切换

- 射频模块发射脉冲

关键特征:

- 持续时间极短(μs~ms级)

- 数值可能远超平均功耗(可达10倍以上)

- 可能引发电压跌落、发热等连锁反应

3.鳍片

鳍片(Fin) 是一种 延伸散热表面积的薄片结构,通过增加与空气/液体的接触面积,加速热量传导和对流,广泛应用于电子散热、汽车、能源等地方。

- 核心功能:将热源(如CPU、功率器件)的热量快速扩散到周围介质中。

- 形态特征:

- 材质:铝(轻量化)、铜(高导热)、石墨烯(新兴材料)

- 形状:直齿、波浪形、针状、环形等

- 厚度:通常0.1~3mm(越薄热阻越低,但机械强度下降)

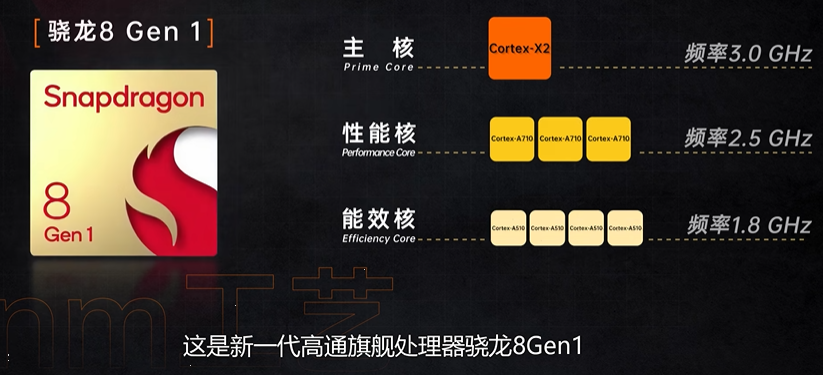

4.2022年的骁龙8Gen1

5.TIM材料

TIM材料(Thermal Interface Material)是填充在 发热元件(如CPU)与散热器之间 的特殊材料,用于 消除空气间隙、提升热传导效率。其核心作用是解决微观不平整表面导致的接触热阻问题。

类比理解:

如同“导热胶水”,将CPU和散热器之间的微小空隙填满,让热量更顺畅地传递。

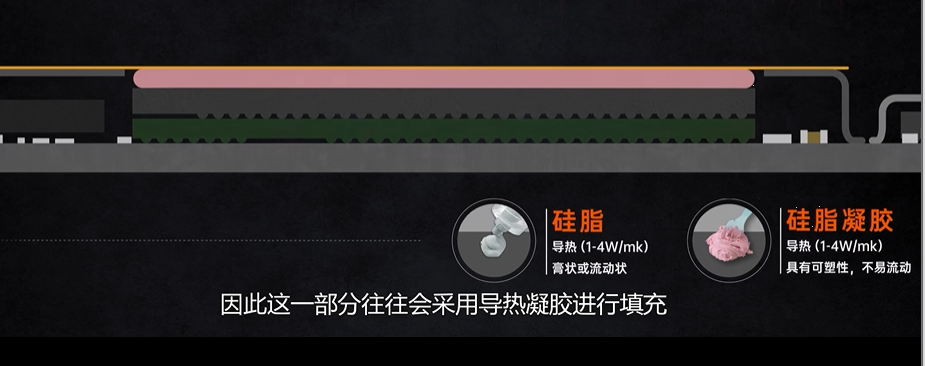

TIM一般是导热硅脂和导热凝胶两种。

6.手机散热

要想散热好,最直接粗暴的方式就是扩大表面积,无论台式机还是笔记本,都是通过大面积的鳍片均摊热量 ,并通过风扇加强空气对流。但手机的设备尺寸有限,增大表面积的方法不太可行,增加风扇则会导致手机变得非常厚并且有额外的重量。在材料学没有突破的情况下,被动散热是绝大多数手机的最优解了。

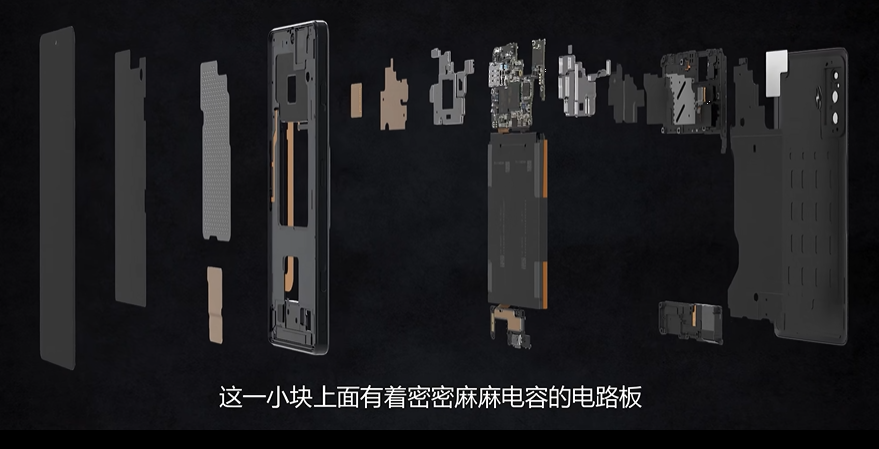

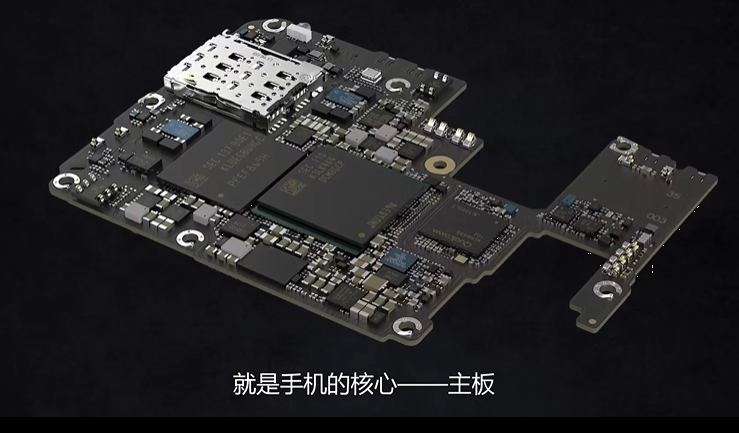

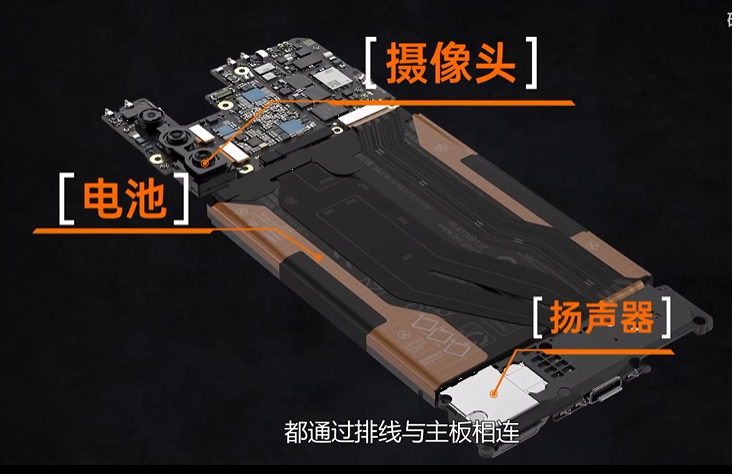

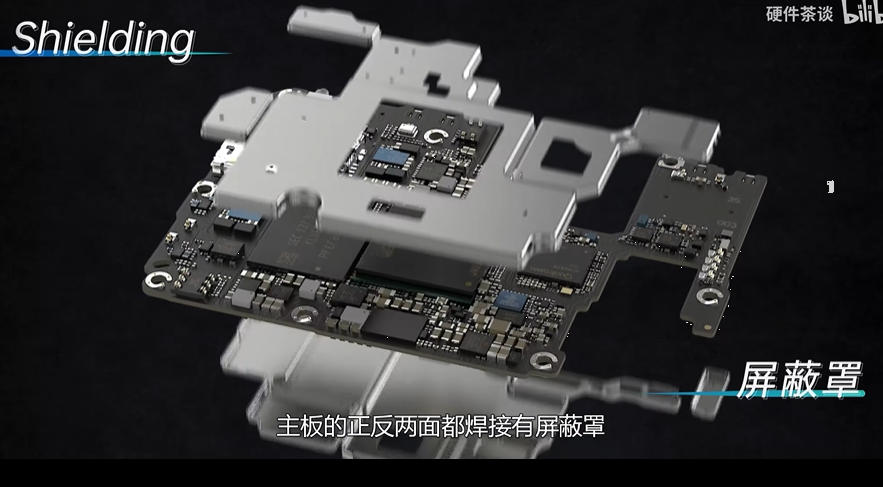

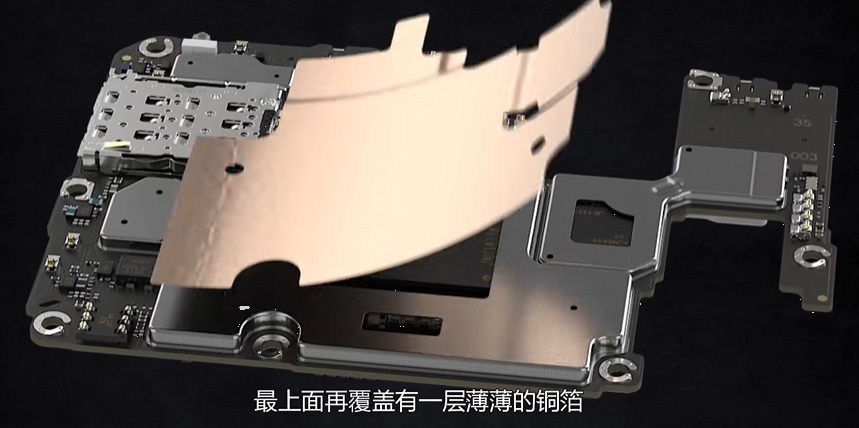

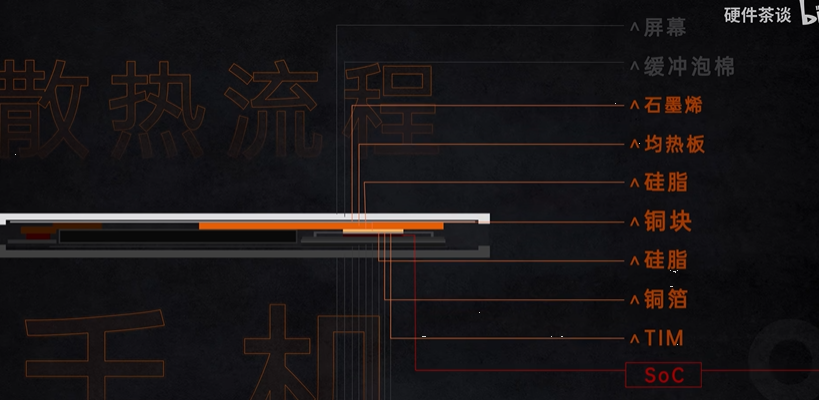

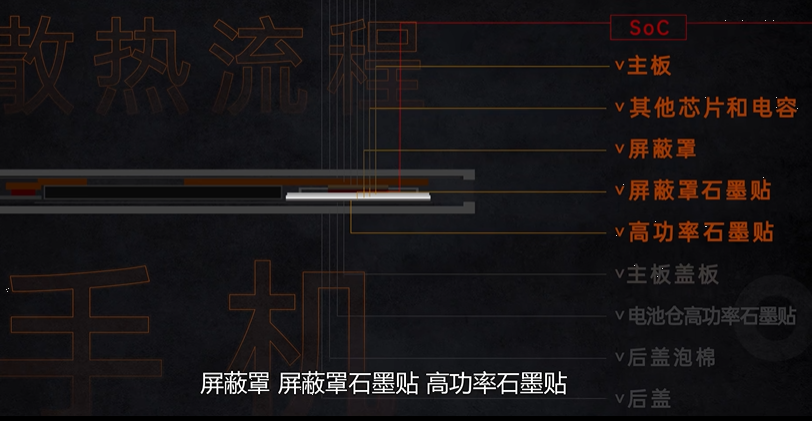

为了保证这些芯片正常工作,不会受到电磁信号的干扰, 主板的正反两面都焊接有屏蔽罩,屏蔽罩的功能是屏蔽电磁干扰,其导热能力有限,所以SOC上方的屏蔽罩往往会做开孔设计。最上面再覆盖一层薄薄的铜箔,兼顾屏蔽和导热的功能。(铜箔可以导热,且是极佳的导热材料)

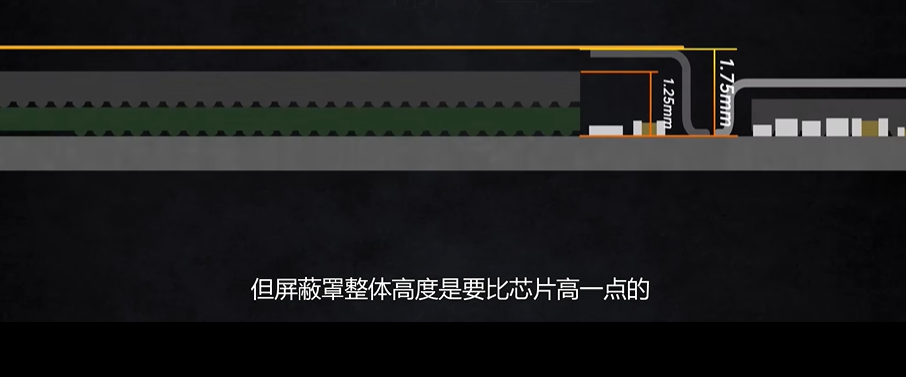

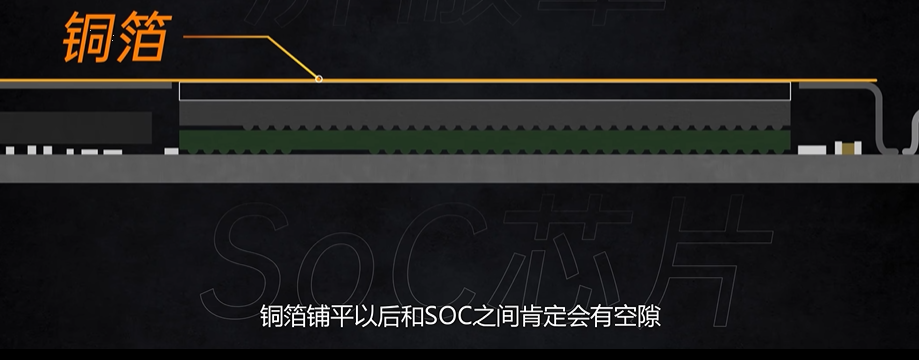

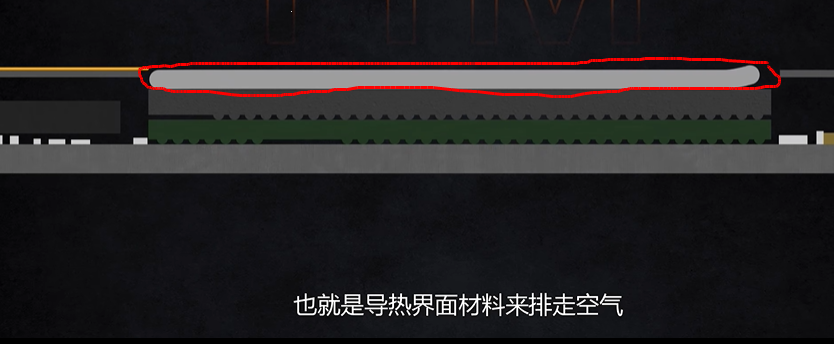

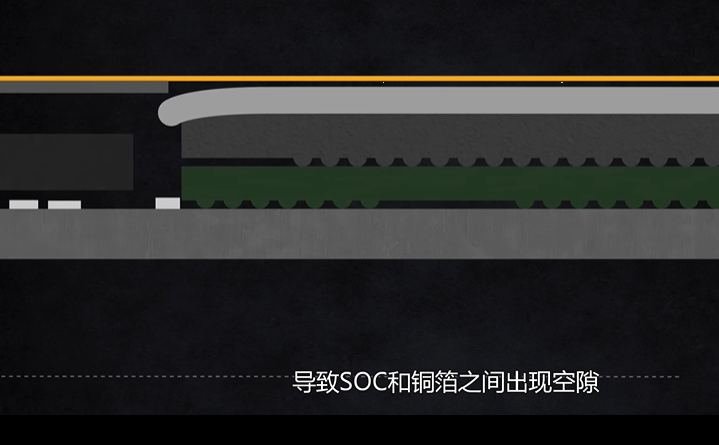

但屏蔽罩整体高度是要比芯片高一点的,铜箔铺平之后和SOC之间肯定会有空隙。因为空气的导热率只有0.029W/m-k,是热的不良导体,因此空隙之中会填充一些TIM(即导热界面材料来排走空气)。

考虑到SOC周边的芯片和空隙较多,硅脂可能会向周围溢出,导致SOC和铜箔之间出现空隙,因此这一部分往往会采用导热凝胶进行填充。

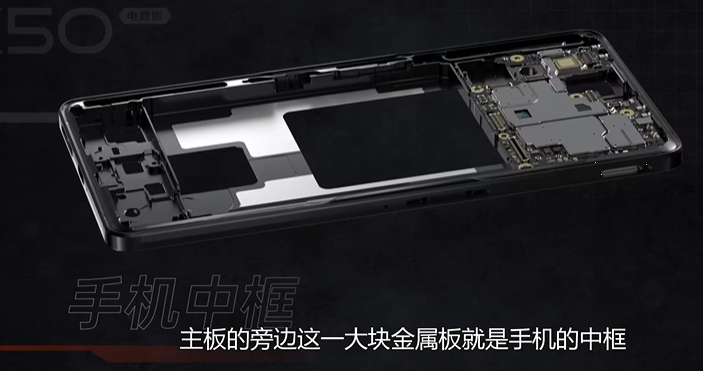

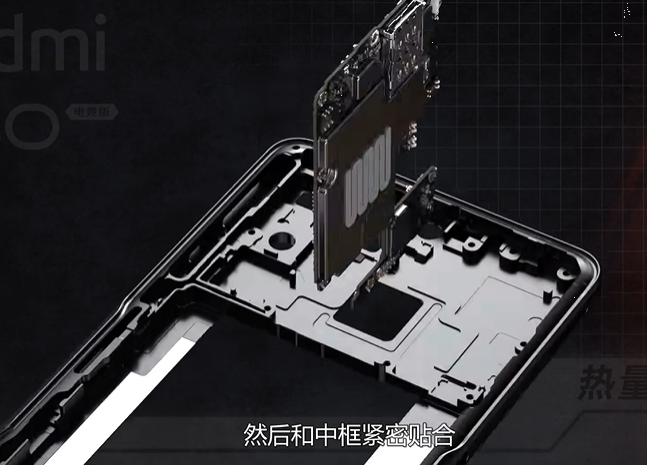

主板的旁边这一大块金属板就是手机的中框,通常是镁合金和铝合金,它为手机提供了最基本的刚性支撑。这可以快速的将热量均摊到整个机身上,所以手机主板SOC上贴着铜箔的这一面会涂有硅脂。

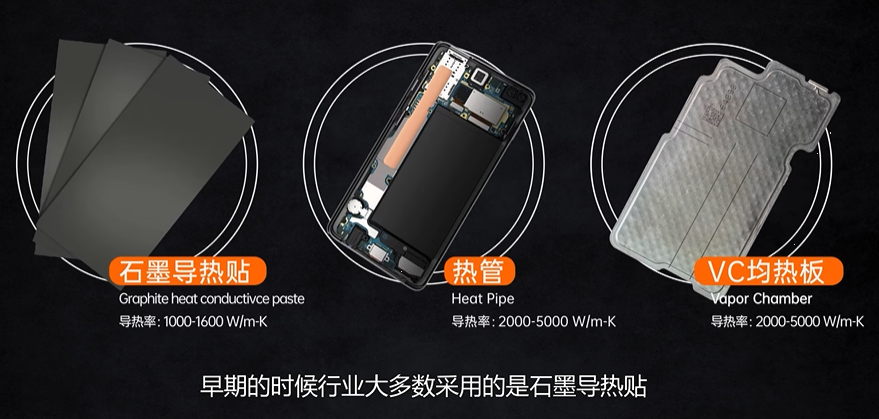

但铝合金的热传递速度有限,无法快速均摊热量,如果把手机中框都换成铜,手机又会重的离谱。那有什么方法可以解决呢?早期采用石墨导热贴,但是其导热率毕竟有限;中期也有手机厂商采用热管,但热管覆盖的面积毕竟有限;目前使用最多的就是VC均热板。均热板和PC上的热管的工作原理是一模一样的。

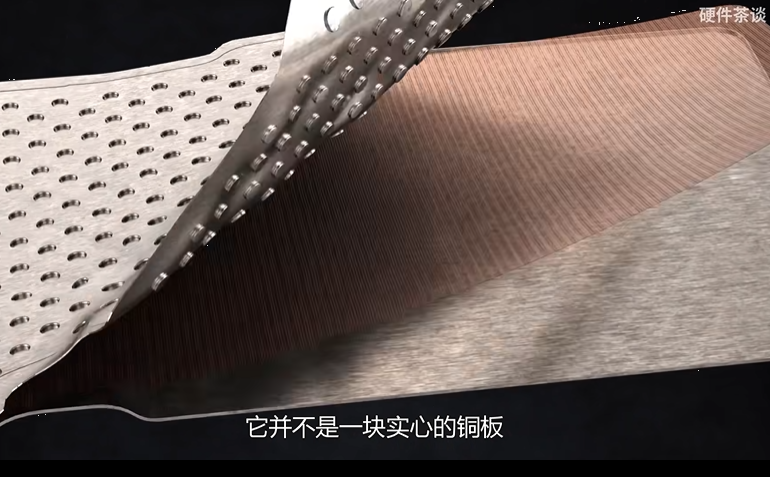

VC均热板并不是一块实心的铜板,内部是一个空腔,底部有一块类似纱网的网络结构。均热板的内部会填充有相变冷却液,通常是水。当均热板的一头接触热源时,这一侧的谁就会迅速吸热蒸发 汽化 成水蒸气,这些水蒸气会向压强比较低的地方飘荡,当漂荡到温度较低的区域,就会释放热量重新液化成水,这些水滴在纱网上,会因毛细作用向干燥的蒸发段流动,最后形成自循环,从而实现热量的传递。但手机内部三四十度的温度,水蒸发的速度很慢,也没有办法自然冷凝。因此均热板在制造成型后,会将内部抽真空,以降低水的汽化点并提高水的液化点,以此来降低启动均热板所需的温度。

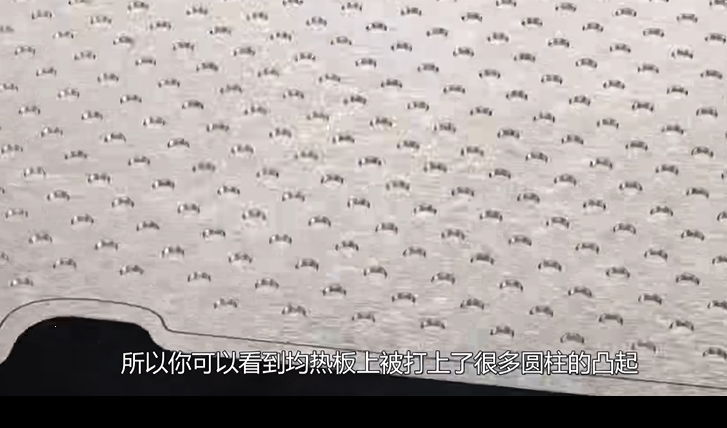

所以均热板上有很多圆柱的突起,目的是在均热板内部撑出一个空腔用于气体流动,同时防止大气压压扁均热板,也正是因为均热板是依靠气液转变来完成热量传输,所以均热板和热管都被称之为相变导热介质(即液冷,但与电脑的水冷不一样)。

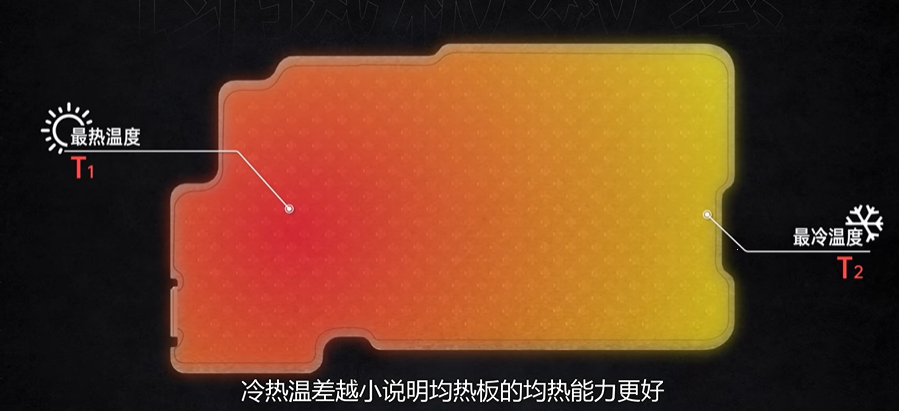

衡量均热板效率的方法是看最冷和最热区域的温差,冷热温差越小说明均热板的均热能力越好,手机行业均热板的一般冷热温度差为5度。

越来越多的手机厂商开始使用均热板,并且面积越来越大。但是大面积的VC均热板会导致机身强度的下降,毕竟薄薄且中空的一层均热板无法像铝合金中框一样提供足够的机身强度。所以可以把均热板的铜质外壳换成强度更高的不锈钢外壳,但是不锈钢会与水发生反应,所以内部要镀铜。(但目前也有更先进的工艺可以不用镀铜)

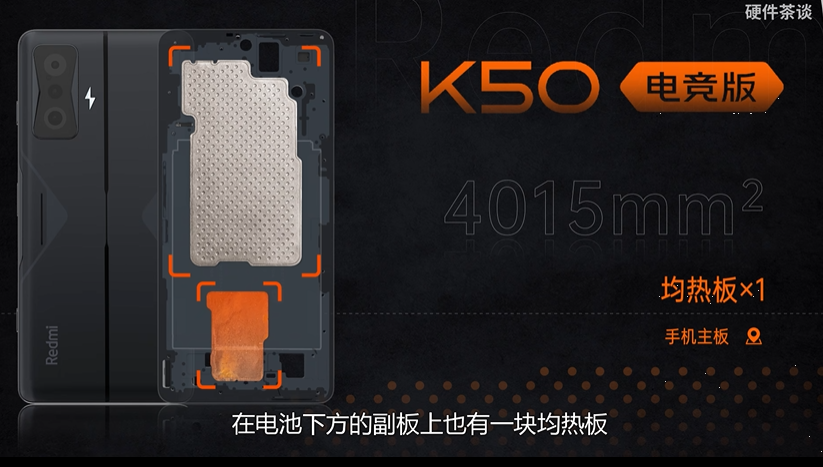

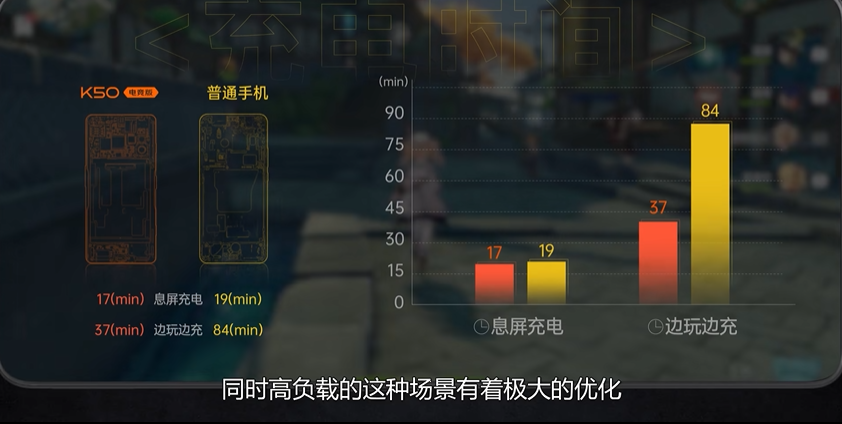

除此之外,手机还可以采用双VC均热板 。因为目前手机功率越来越高,充电IC发热也越来越严重。在过去,充电IC和SOC是一块放在主板上的,仅需一块大面积的VC就好。但是这两个大热源挨在一起,不仅SOC的性能受到影响,充电速度也会被影响。所以可以把充电IC挪到副板上,并给充电IC单独做一个VC均热板。

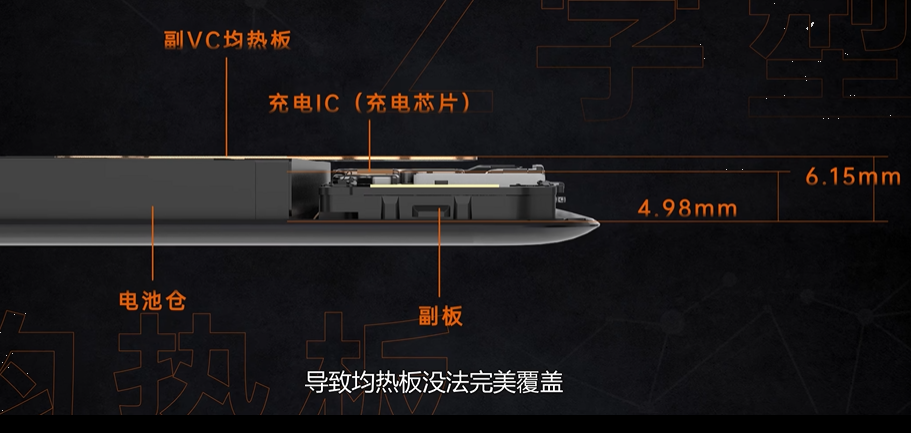

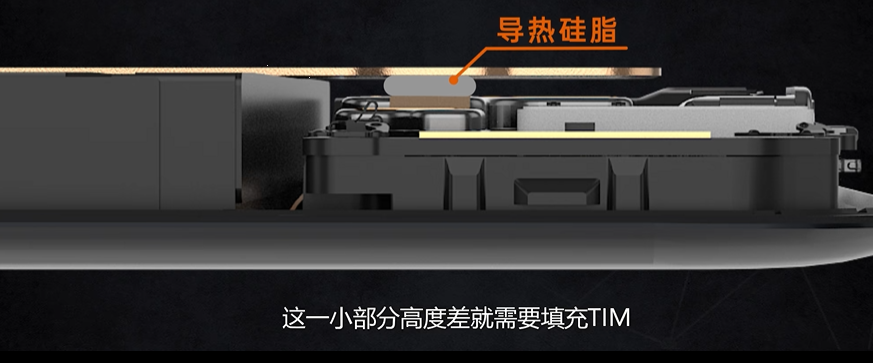

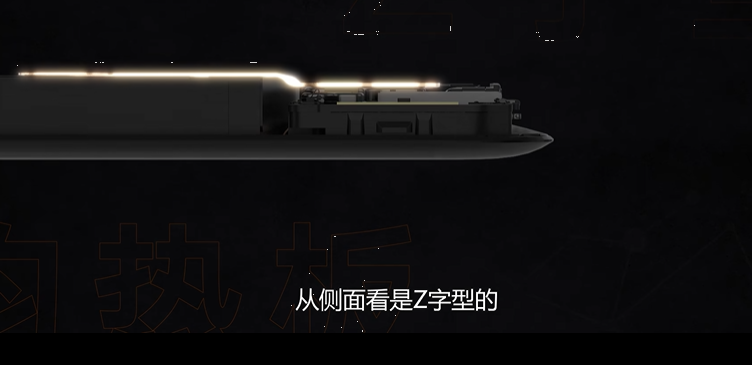

但是子板的位置和充电IC的高度加上电池的厚度,导致均热板不能全覆盖。这一小部分的高度差就需要填充TIM。为了进一步降低热阻,可以选用异形均热板,将均热板的一段下沉贴到充电IC上。

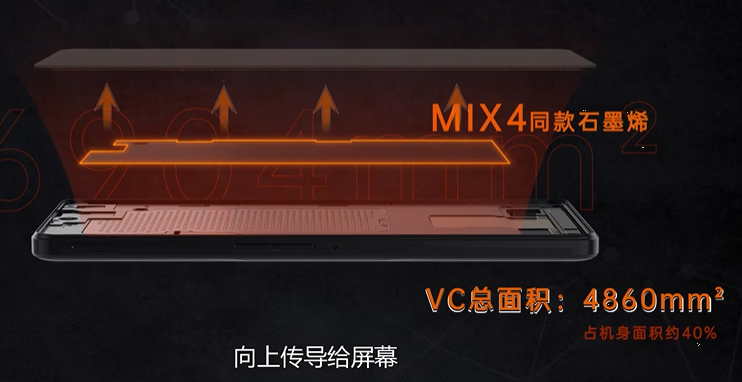

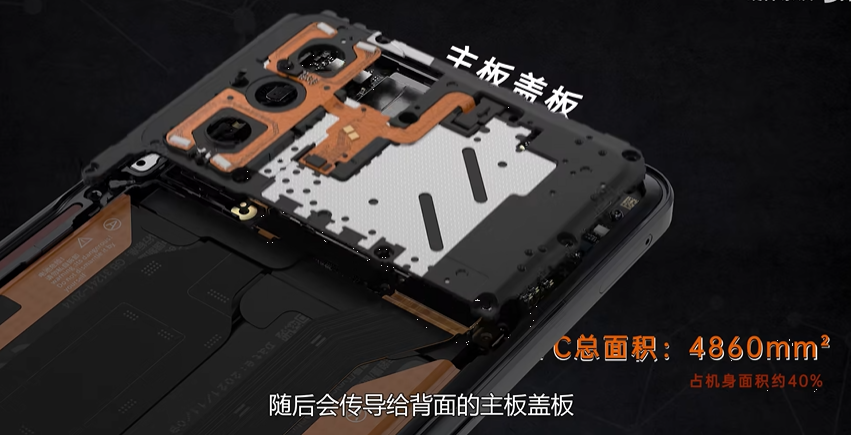

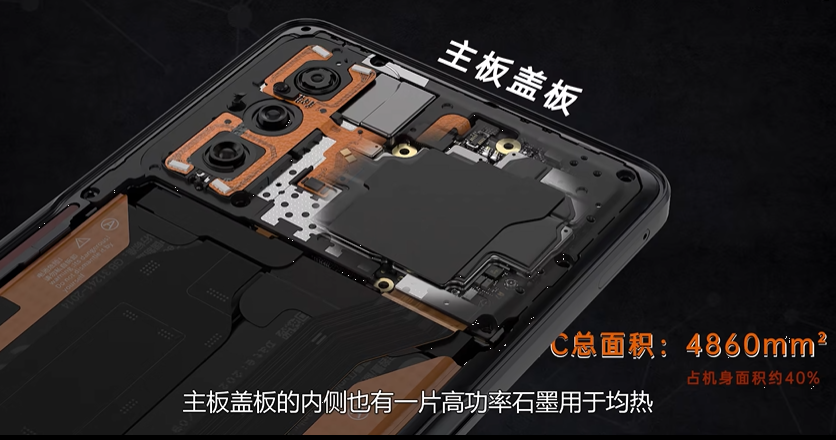

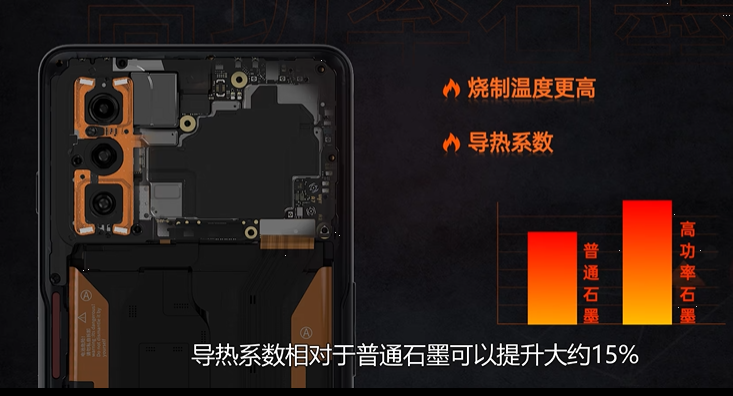

最后两块均热板会通过导热率比石墨更高的石墨烯,再次均摊,将热量向上传导给屏幕。绝大多数热量会经历上面我们所讲的过程向上散发,但是也有部分热量会借助后盖进行扩散。SOC的热量会经过主板,传导到背面的其他芯片和电容,随后传给背面的屏蔽罩,背面屏蔽罩上有一小块石墨烯贴用于均摊热量,随后会传导给背面的主板盖板,主板盖板的内侧也有一片高功率石墨烯用于均热。(高功率石墨比普通石墨的烧制温度更高,石墨密度更大,导热系数相对于普通石墨可以提升大约15%)最后,主板盖板和电池整个会被一大块超大的高功率石墨覆盖,再由这块石墨均摊热量到整个后壳。(主板后盖这一片区域有负责wifi和GPS的天线,这一块也有散热需要,但是出于对信号的考虑,电池仓的石墨贴并未覆盖到此处,而是在后面贴了一层白色石墨烯,主要由氮化硼粉末构成,其是不到点且不影响信号的材料中的最佳选择)

手机散热的整个流程如下图所示。

如果手机散热性能不好,那么SOC内部的热量散不出去,SOC就会自动减小频率,降低性能;如果散热性能很好,SOC内部的一点热量都会被很快的传输出到机身表面,那么机身表面的温度也会有所上升。也就是说,性能释放在一定程度上代表了机身烫手,需要在这两者之间找到一个平衡点。

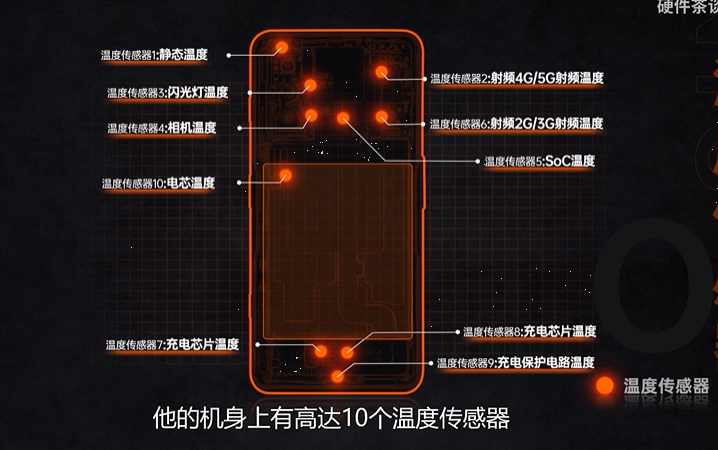

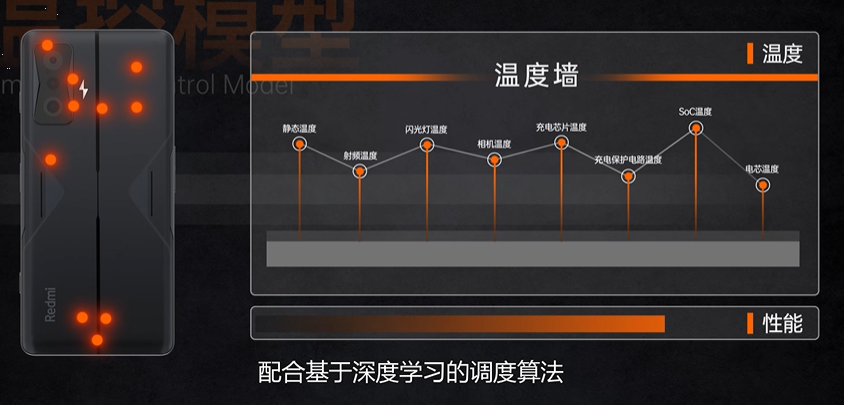

平衡点:在机身上布置温度传感器,再构建不同场景下的手机表面温度,建立壳温模型,配合基于深度学习的调度算法,让手机温控更加细腻。