串口测试工具:使用与调试指南

本文还有配套的精品资源,点击获取

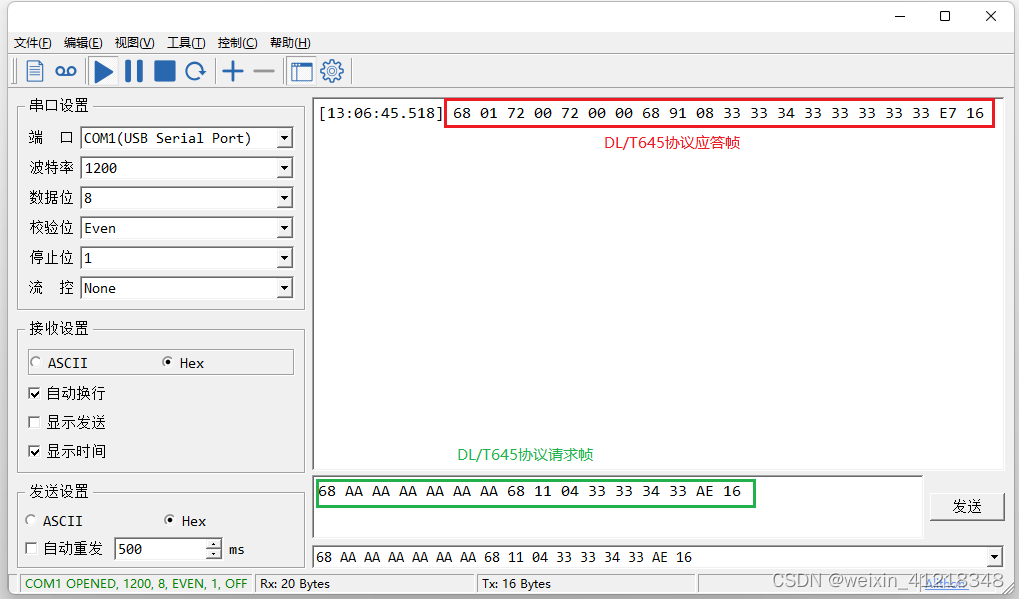

简介:该串口测试工具是一个为串行通信接口设计的测试程序,使用VC6.0开发并在Windows XP上验证功能。它支持用户检查和调试硬件设备之间的数据传输,确保传输的准确性和稳定性。工具能够测试各种串口配置,如波特率、数据位等,并允许模拟不同的通信场景。软件开发者期待用户反馈以进一步优化,还可能支持AT指令进行特定设备的通信测试。

1. 串口通信测试与调试

串口通信一直是嵌入式系统和计算机系统间交互的核心技术之一。在第一章,我们将深入探讨串口通信的基础知识、测试过程以及调试技巧,为后续章节中关于VC6.0和MFC技术开发、配置文件调整等复杂主题打下坚实的基础。

1.1 串口通信基础

串口通信,即串行通信,通过单一的线路按位进行数据的发送和接收。它允许两个设备通过串行端口(如RS-232、USB转串口等)交换信息。理解串口通信的原理和协议是进行有效调试的第一步。

// 示例代码:打开串口#include #include int main() { HANDLE hSerial = CreateFile(\"COM1\", GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0); if (hSerial == INVALID_HANDLE_VALUE) { printf(\"Error opening serial port\\n\"); } else { printf(\"Serial port opened successfully\\n\"); } CloseHandle(hSerial); return 0;}1.2 测试与调试环境的搭建

在进行串口通信测试与调试之前,需要准备相应的硬件和软件环境。这包括确保您的测试计算机已安装好串口设备驱动程序,并且您应具备一款可以发送和接收串口数据的调试工具。

1.3 测试步骤与调试技巧

串口通信测试通常涉及设置适当的波特率、数据位、停止位和奇偶校验位等参数,并通过发送特定的测试数据来验证通信链路的可靠性。而调试时,您可能需要使用串口监视软件来检测通信错误和异常情况,如数据丢失、错误的数据接收等。

// 示例代码:配置串口参数DCB dcbSerialParams = {0};dcbSerialParams.DCBlength = sizeof(dcbSerialParams);if (!GetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) { printf(\"Error getting serial port state\\n\");}dcbSerialParams.BaudRate = CBR_9600; // 9600波特率dcbSerialParams.ByteSize = 8; // 数据位dcbSerialParams.StopBits = ONESTOPBIT; // 1个停止位dcbSerialParams.Parity = NOPARITY; // 无奇偶校验位if (!SetCommState(hSerial, &dcbSerialParams)) { printf(\"Error setting serial port state\\n\");}通过本章内容,读者应当能够理解串口通信的基本概念,并掌握串口通信的测试和调试方法,为深入学习后续章节奠定基础。在下一章中,我们将介绍如何使用VC6.0和MFC技术进行串口应用的开发。

2. VC6.0和MFC技术开发

2.1 VC6.0开发环境搭建

2.1.1 VC6.0安装与配置

Visual C++ 6.0(简称VC6.0)是微软公司的一款经典C++集成开发环境,尽管年代久远,但仍有开发者在特定场合使用。安装VC6.0较为简单,但配置工作需要细致进行,以确保开发环境的稳定性和开发效率。

在安装过程中,首先选择自定义安装,这允许开发者根据需求选择安装组件。必须安装的核心组件包括编译器、链接器以及调试器。此外,MFC库作为VC6.0的一大特色,提供了丰富的用户界面元素和应用程序框架,因此也应作为安装选项。

安装完成后,需要进行环境配置,主要是设置编译器选项和链接器选项,确保编译和链接时的路径、库文件等正确无误。例如,在编译器设置中,确保包含头文件的路径添加完整,以便编译器能够找到相应的头文件。链接器设置中,需要添加MFC库的动态链接库(.dll)文件的路径,确保编译时能够正确链接。

# VC6.0编译器设置示例(假设使用Visual Studio 6.0)工具 -> 选项 -> 目录包含文件: C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\VC98\\Include库文件: C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\VC98\\Lib执行文件: C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\VC98\\bin2.1.2 MFC库的引入和配置

MFC(Microsoft Foundation Classes)是一组封装了Win32 API的C++类库,它提供了一套面向对象的框架,用于快速开发Windows应用程序。在VC6.0中,开发者可以通过特定的项目模板来创建基于MFC的应用程序。

引入MFC库通常是在创建项目时完成的。在VC6.0中选择“MFC AppWizard”创建一个新项目,然后在向导中选择希望的MFC应用程序类型。在创建过程中,AppWizard会询问是否使用共享DLL或者静态库,通常情况下选择动态链接库(DLL)可以减少最终可执行文件的大小,但会要求最终用户计算机上安装有相应的MFC运行时库。

# 项目中引入MFC库示例打开项目属性 -> 链接器 -> 常规 -> 附加库目录添加MFC库路径,如:C:\\Program Files\\Microsoft Visual Studio\\VC98\\MFC\\LIB打开项目属性 -> C/C++ -> 代码生成 -> 运行时库选择“Debug Multithreaded DLL”或者“Release Multithreaded DLL”2.2 MFC基础应用开发

2.2.1 窗口类的创建与应用

MFC框架中的窗口类是应用程序用户界面的基础。开发MFC应用程序,第一步通常是创建一个窗口类的派生类,并通过它来创建窗口。这个类通常从CFrameWnd、CMDIFrameWnd或者CMDIChildWnd等基础窗口类派生而来。

创建窗口类的基本步骤如下:

- 从MFC提供的基类派生出新的窗口类,如

CMyFrame : public CFrameWnd。 - 在派生类中重写

OnCreate函数,以便在创建窗口时进行初始化。 - 在应用程序的

InitInstance函数中创建派生窗口类的对象,并将其显示出来。

// 示例代码:CMyFrame类的派生和使用class CMyFrame : public CFrameWnd{public: CMyFrame() { // 初始化窗口设置 Create(NULL, _T(\"My MFC Application\"), WS_OVERLAPPEDWINDOW, CRect(0, 0, 800, 600), NULL, NULL); }protected: virtual int OnCreate(LPCREATESTRUCT lpCreateStruct) { if (CFrameWnd::OnCreate(lpCreateStruct) == -1) return -1; // 创建并管理窗口的子窗口或控件 // ... return 0; }};// 应用程序启动入口BOOL CMyApp::InitInstance(){ CMyFrame* pFrame = new CMyFrame(); m_pMainWnd = pFrame; pFrame->ShowWindow(SW_SHOW); pFrame->UpdateWindow(); return TRUE;}2.2.2 控件的使用与自定义

MFC控件是用户界面中用于显示信息或者接收用户输入的元素。MFC提供了一个丰富的控件集合,包括按钮、编辑框、列表框、树控件等。在MFC中使用这些控件,通常需要经历创建控件、添加控件到窗口以及处理控件事件几个步骤。

控件的创建和使用可以分为以下步骤:

- 在资源编辑器中使用对话框编辑器添加控件,或者在代码中创建控件实例。

- 使用控件变量与其关联,以便在代码中通过变量来控制控件。

- 为控件添加事件处理函数,对用户的操作做出响应。

- 在事件处理函数中编写相应的处理逻辑。

// 示例代码:控件使用与自定义void CMyDialog::DoDataExchange(CDataExchange* pDX){ CDialog::DoDataExchange(pDX); DDX_Control(pDX, IDC_MY_BUTTON, m_button); DDX_Text(pDX, IDC_MY_EDIT, m_editText);}// 控件事件处理函数void CMyDialog::OnBnClickedButton(){ UpdateData(TRUE); // 将编辑框中的文本读入变量m_editText // 执行相关操作... UpdateData(FALSE); // 将变量m_editText的内容更新到编辑框中}BEGIN_MESSAGE_MAP(CMyDialog, CDialog) ON_BN_CLICKED(IDC_MY_BUTTON, &CMyDialog::OnBnClickedButton)END_MESSAGE_MAP()2.3 调试与优化策略

2.3.1 常见错误及调试技巧

在使用VC6.0和MFC进行软件开发过程中,开发者会遇到各种常见错误。正确的调试策略对于快速定位和解决问题至关重要。常见的错误类型包括内存泄漏、空指针访问、逻辑错误等。

调试技巧包括:

- 使用断点和单步执行,观察程序执行流程和变量变化。

- 使用调试器的监视窗口(Watch Window)跟踪变量状态。

- 利用调试器的内存窗口(Memory Window)检查内存泄漏问题。

- 使用VC6.0的调试工具栏中的功能,如“Step Into”、“Step Over”等。

- 结合日志记录,在程序关键部分插入调试信息输出。

// 示例代码:利用断点进行调试void CMyClass::SomeFunction(){ int error = CheckForErrors(); // 检查错误的函数 ASSERT(error == 0); // 如果error非0则中断}2.3.2 代码优化与性能提升

代码优化是提高程序性能、减少资源占用的重要手段。在MFC应用程序中,优化可以从算法优化、资源管理、线程使用等方面进行。

性能优化策略包括:

- 减少不必要的消息循环和事件处理,避免过度消耗CPU资源。

- 使用高效的数据结构和算法处理大数据量。

- 合理管理内存使用,避免内存泄漏和过度分配。

- 使用多线程来提高应用程序的响应速度和运行效率。

- 避免在主线程中执行耗时操作,以免阻塞界面响应。

// 示例代码:多线程使用class CMyThread : public CWinThread{public: virtual BOOL InitInstance() { // 处理线程任务 // ... return FALSE; }};// 创建并运行线程CMyThread* pThread = new CMyThread();pThread->CreateThread();在接下来的章节中,我们会继续探讨Windows XP系统下的串口配置和软件兼容性问题,以及如何通过配置文件调整串口参数,从而在不同的硬件和软件环境中灵活地优化我们的串口通信程序。

3. Windows XP环境支持

3.1 Windows XP系统的串口配置

在进行Windows XP系统下的串口配置时,操作者需要关注系统的串口管理工具以及驱动的安装与配置,这将为后续串口通信提供基础保障。

3.1.1 系统内置的串口管理工具

Windows XP操作系统提供了内置的串口管理工具,通常可以通过”控制面板”中的”系统”选项来管理硬件资源。在”硬件”标签页中选择”设备管理器”,这里可以查看到系统中的串口设备。每个串口都被标记为COM1、COM2等。右键点击对应的串口号可以进行串口的属性配置,如设置端口的速率、数据位、停止位和奇偶校验等。

3.1.2 驱动安装与配置方法

驱动安装是确保串口正常工作的重要步骤。通常,串口设备厂商会提供相应的驱动程序。在Windows XP环境下,可以按照以下步骤安装串口驱动:

- 将串口设备连接到计算机上。

- 计算机可能会自动弹出新硬件发现向导。

- 如果没有自动弹出,可以手动运行安装向导,通常在”设备管理器”中选择”添加新硬件”进行安装。

- 根据向导提示选择从列表中选择硬件或指定位置安装,按照设备厂商提供的驱动程序进行安装。

- 安装完成后,可能需要重启计算机。

在配置串口的过程中,需要确保驱动程序与操作系统兼容。一旦发现串口工作异常,可以尝试卸载驱动后重新安装,或者更新到最新版本的驱动程序。

3.2 Windows XP下的软件兼容性

由于硬件和软件的不断更新,Windows XP系统的软件兼容性问题成为了用户必须面对的现实问题。下面我们将讨论这些问题及其解决方案。

3.2.1 兼容性问题分析

Windows XP自发布以来已经有较长的时间,许多现代的软件已经不再提供对该系统的原生支持。这导致了如下几个问题:

- 系统调用不兼容 :新软件可能会调用Windows XP不支持的系统调用或者API。

- 硬件驱动问题 :随着硬件的更新,新的硬件驱动可能不再支持Windows XP,导致性能问题或者功能缺失。

- 安全性问题 :由于不再提供安全更新,Windows XP面临更加严峻的安全风险。

3.2.2 解决方案及策略

为了处理Windows XP下的软件兼容性问题,可以采取以下策略:

- 使用虚拟机 :可以在更现代的操作系统上安装虚拟机软件,然后在虚拟机中运行Windows XP,从而实现环境隔离和安全保护。

- 寻找替代软件 :对于一些基础功能,可以寻找支持Windows XP的替代软件。

- 系统更新与打补丁 :即使对于不再提供官方支持的系统,也可以考虑使用第三方工具来获取最新的安全更新和补丁。

- 调整安全设置 :对于关键应用程序,可以适当降低安全设置,如禁用某些安全软件的检查,但这样会增加系统风险。

通过上述方法,用户可以在一定程度上缓解Windows XP下的软件兼容性问题,但最终解决方案还是要考虑升级操作系统,以获得更好的性能和安全性保障。

通过本章节的介绍,读者应该对Windows XP环境下的串口配置有了基本的了解,同时对于软件兼容性问题有了较为深入的认识,从而在实际工作和应用中能够更好地进行系统配置和故障排除。

4. 配置文件调整串口参数

在IT系统中,配置文件扮演着至关重要的角色,它决定了软件运行的基本参数和行为。在串口通信领域,对配置文件的调整可以实现对串口参数的精确控制。这一章将深入探讨配置文件的作用与结构,以及如何通过参数调整来进行串口配置。

4.1 配置文件的作用与结构

配置文件允许用户或开发者在软件运行之前定义一系列的参数设置,这些设置决定了软件的运行状态和功能表现。在串口通信的上下文中,配置文件通常用于指定串口通信的相关参数,如波特率、数据位、停止位和校验等。

4.1.1 配置文件在软件中的应用

在软件中,配置文件通常以文本格式存在,如XML、JSON或INI等格式。它们可以存储在程序的安装目录、用户的家目录或者系统的配置目录中。开发人员可以在程序启动时读取这些配置文件,并根据配置来初始化串口。例如,在一个基于C++的串口通信程序中,可以通过读取配置文件来设置串口参数,如下所示:

#include #include #include // 假设有一个函数用于设置串口参数void SetSerialPortParams(const std::string& portName, int baudRate, int byteSize, int stopBits, char parity);int main() { std::ifstream configFile(\"config.ini\"); std::string portName; int baudRate, byteSize, stopBits; char parity; if(configFile.is_open()) { configFile >> portName >> baudRate >> byteSize >> stopBits >> parity; configFile.close(); SetSerialPortParams(portName, baudRate, byteSize, stopBits, parity); // 其他初始化代码... } else { std::cerr << \"Error: Unable to open config file.\" << std::endl; } // 通信代码... return 0;}4.1.2 参数解析和配置方法

解析配置文件时,需要确保正确读取每一个参数,并且将它们应用到串口设置中。对于不同的配置文件格式,解析方法会有所不同。例如,对于INI文件的解析,可以使用C++标准库中的 std::ifstream ,而对于JSON文件,则可能会用到如 nlohmann/json 这样的第三方库。下面是使用JSON配置文件的例子:

#include using json = nlohmann::json;void ReadJsonConfig(const std::string& configPath) { std::ifstream configFile(configPath); json j; configFile >> j; std::string portName = j[\"port_name\"]; int baudRate = j[\"baud_rate\"]; int byteSize = j[\"byte_size\"]; int stopBits = j[\"stop_bits\"]; char parity = j[\"parity\"]; SetSerialPortParams(portName, baudRate, byteSize, stopBits, parity); // 其他初始化代码...}在这个过程中,参数的解析需要仔细进行,确保转换错误时能够被适当地处理。针对可能出现的异常情况,比如配置文件缺失或参数值不合法,需要设计合理的错误处理机制。

4.2 参数调整与测试

配置文件中的参数设置完成后,需要通过实际的串口通信来测试这些设置是否有效。这包括参数调整的步骤和方法,以及如何进行实时监控和参数调整效果评估。

4.2.1 参数调整步骤和方法

参数调整通常需要根据实际的通信需求来执行。参数调整步骤可能包括:

- 确定通信需求,如预期的通信速率、硬件接口等。

- 在配置文件中设置相应的参数。

- 重启通信程序或重新加载配置文件,使新的参数生效。

- 实际发送测试数据以验证参数设置是否正确。

参数调整方法可能涉及软件界面的手动设置,或者通过脚本自动更新配置文件。以下是一个简单的命令行脚本,用于批量调整串口参数:

#!/bin/bash# 使用方法: ./serial调整波特率 端口号baudrate=$1port=$2sed -i \"s/baud_rate = 9600/baud_rate = $baudrate/\" config.inised -i \"s/port_name = COM1/port_name = $port/\" config.ini# 重启通信程序或重新加载配置文件的命令# restart_communication_program4.2.2 实时监控与参数调整效果评估

在参数调整后,必须进行实时监控以确保新的配置能够正常工作。实时监控可以通过日志记录、数据分析或使用调试工具进行。效果评估可以从以下几个方面进行:

- 通信是否成功建立。

- 数据传输是否准确无误。

- 通信速度是否满足需求。

- 有没有出现超时或其他通信错误。

评估过程中,可以构建如下的流程图来帮助理解监控和评估的步骤:

flowchart LR A[参数调整] --> B[重启通信程序] B --> C[实时监控] C --> D[检查通信状态] D --> |成功| E[记录成功日志] D --> |失败| F[记录错误信息并调整参数] E --> G[评估配置效果] F --> B G --> H{是否满足需求?} H --> |是| I[调整完成] H --> |否| F在实践中,参数调整和测试是一个迭代的过程,可能需要多次尝试来达到最佳的通信效果。通过这样的过程,可以确保配置文件中的参数设置满足通信协议和需求。

5. 用户反馈改进软件

用户反馈是软件开发过程中的宝贵资源,它可以帮助开发者了解用户的需求、发现软件的缺陷并指导未来的开发方向。本章将详细介绍如何收集和分析用户反馈,以及如何根据反馈进行软件的迭代与优化。

5.1 收集与分析用户反馈

5.1.1 反馈收集渠道和方法

收集用户反馈的渠道多种多样,常见的有用户论坛、社交媒体、电子邮件、客服电话以及内置的反馈收集系统等。以下是几种有效的反馈收集方法:

- 在线调查问卷 :设计问卷调查,获取用户使用软件的统计数据以及他们对软件功能和性能的看法。

- 实时聊天支持 :通过即时通讯工具或者嵌入软件的聊天系统,可以直接与用户沟通,获取即时反馈。

- 社交媒体监控 :在社交媒体上监控品牌提及,及时响应用户的评论和问题。

- 错误报告系统 :鼓励用户报告软件错误,并在软件内嵌入一个简单的错误报告机制,可以自动收集系统信息、错误信息和用户环境信息,便于开发者复现和分析问题。

5.1.2 反馈信息的整理与分析

收集到的反馈信息需要被合理地整理和分析,以便更有效地指导软件的改进工作。以下是一些分析用户反馈的步骤:

- 数据清洗 :首先剔除无关信息,对数据进行去重和格式化。

- 问题分类 :将反馈信息按主题和类别进行分组,如界面问题、功能缺陷、性能瓶颈等。

- 优先级排序 :对各类问题进行紧急程度和影响范围的评估,确定处理的优先顺序。

- 案例复现 :对每个问题尝试在开发环境中复现,以便进一步分析问题的根源。

- 根本原因分析 :通过用户反馈和复现测试,找到问题的根本原因,而不是仅仅修复表面现象。

5.2 基于反馈的软件迭代

5.2.1 功能更新与优化

在收集和分析用户反馈之后,接下来的步骤是根据分析结果制定功能更新和优化的计划。这个过程中有几个关键点:

- 功能规划 :将用户的需求转化为具体的功能规划,并将其纳入到软件开发的路线图中。

- 设计优化 :对现有功能进行设计上的改进,提高用户体验,增强软件的易用性和可访问性。

- 性能调优 :对软件性能进行深入分析,识别性能瓶颈,提出并实施优化措施。

5.2.2 新版本的测试与发布

在开发出新版本后,需要进行一系列的测试,以确保新加入的功能和优化措施没有引起新的问题。

- 内部测试 :在软件发布之前,团队成员先进行内部测试,尽可能发现并修复潜在问题。

- beta测试 :向一部分用户推出测试版(beta版),邀请用户试用并收集反馈。

- 更新日志编写 :在新版本发布时,编写详细的更新日志,告知用户具体更新内容和改进的地方。

- 正式发布 :经过充分测试和用户反馈确认无重大问题后,正式发布新版本。

通过上述过程,软件能够不断地根据用户反馈进行迭代和改进,逐渐满足用户需求,并在市场上保持竞争力。

6. AT指令集支持

6.1 AT指令集概述

6.1.1 AT指令集的作用与结构

AT指令集(Attention Commands)起源于调制解调器(Modem)的控制语言,用于在计算机和调制解调器之间通过串行端口发送控制命令。AT指令集是基于文本的命令集,每条指令都是以文本形式传输的,通常以“AT”作为指令的前缀。AT代表“Attention”,意为“注意”,指令的后半部分则定义了具体的命令和参数。

AT指令集的作用在于控制通信设备,执行各种操作,如拨号、挂断、设置呼叫参数、获取设备信息等。这一指令集最初由Hays公司为他们生产的Hayes兼容调制解调器而定义,如今已经成为行业标准,被广泛应用于无线通信模块、路由器等网络设备的配置中。

AT指令集的结构比较简单,基本格式遵循“AT+命令参数”的形式。其中,“AT”是所有指令的共同前缀,用于通知调制解调器指令即将开始。紧随其后的“+”符号标志着命令的开始,之后是指令的具体名称,最后是可选的参数部分,根据不同的指令,参数的格式也会有所不同。

6.1.2 常见AT指令介绍与应用

以下是一些常见的AT指令及其简单应用:

-

AT:测试指令,发送AT并回车,如果调制解调器响应OK,则表示通信正常。 -

AT+CMGF:设置短信格式,AT+CMGF=1设置为文本模式,AT+CMGF=0设置为PDU模式。 -

AT+CNMI:设置新收到短信的提示方式,例如AT+CNMI=2,2,0,0,0表示在收到新短信时,终端将直接显示短信内容。 -

ATD或ATDT:拨号指令,ATD电话号码;或ATDT电话号码;,其中D和T分别表示音频和脉冲拨号。

在实际应用中,AT指令集不仅可以用于调制解调器控制,还被用于无线模块如GSM/GPRS模块、GPS模块、蓝牙模块等的配置。开发者通过编写AT指令并发送给设备,可以实现如网络连接、数据传输、设备监控等操作。

在编写和使用AT指令时,开发者需要仔细阅读所用设备的技术手册,了解各个指令的详细格式和参数要求,以确保指令能够正确执行预期的功能。

6.2 AT指令的集成与调试

6.2.1 集成AT指令的方法

集成AT指令通常涉及以下几个步骤:

-

了解硬件设备 :首先要查阅硬件设备(如GSM模块、GPS模块等)的技术手册,了解其支持的AT指令集。这是成功集成的前提。

-

设置通信端口 :初始化通信端口是发送AT指令之前的必要步骤。这通常涉及到设置串口的波特率、数据位、停止位和校验位。例如,对于一个GSM模块,可能需要设置为9600波特率,8数据位,1停止位,无奇偶校验。

-

编写发送指令的代码 :编写代码来发送AT指令到硬件设备。这通常通过向串口写入指令字符串来完成。

-

读取设备响应 :发送指令后,需要从通信端口读取设备的响应。响应通常以字符串的形式返回,包含“OK”或“ERROR”等信息。

-

错误处理和指令确认 :如果设备返回“ERROR”,则需要进行错误处理,否则确认指令已成功执行。

以下是一个简化的伪代码示例:

void sendATCommand(String command) { serialPort.write(command + \"\\r\"); // 发送AT指令,\"\\r\" 表示回车 String response = serialPort.readUntil(\"\\n\"); // 读取直到换行符,假设响应以换行符结束 if (response.contains(\"OK\")) { // 指令执行成功 } else { // 指令执行失败,进行错误处理 }}6.2.2 调试AT指令通信的问题

调试AT指令通信问题时,可以遵循以下步骤:

-

检查物理连接 :确认设备之间的物理连接正确无误,串口线、电源线等都已正确连接。

-

检查串口设置 :确认串口设置(波特率、数据位、停止位、校验位)与设备要求一致。不匹配的设置是常见的错误来源。

-

验证指令格式 :确保发送的AT指令格式正确。错误的指令格式可能导致设备无法正确解析。

-

使用调试软件 :使用串口调试软件(如PuTTY, RealTerm)来监控通信过程。这可以帮助开发者看到串口上实际发送和接收的数据。

-

逐步调试 :如果遇到问题,尝试逐步发送AT指令,即一次发送一条指令,并检查响应。这样有助于定位问题发生的位置。

-

查看硬件日志 :如果设备支持,查看硬件模块的内部日志,这通常包含更多关于错误的信息。

-

参考社区和文档 :如果以上步骤都不能解决问题,可能需要查看相关社区讨论或设备制造商提供的文档,看是否有其他开发者遇到并解决了类似的问题。

调试时,可以编写调试代码,循环发送一条指令并打印响应:

void debugATCommand(String command) { for (int i = 0; i < 10; i++) { // 循环发送指令10次 sendATCommand(command); // 调用上面定义的函数 delay(1000); // 等待1秒 }}调试是确保AT指令通信成功的重要步骤,需要耐心和细致的工作。通过以上方法,通常能够解决大部分集成AT指令时遇到的问题。

7. 多种串口配置测试

在软件开发与维护中,串口配置的多样性往往带来一系列的测试挑战。为了确保软件在不同的环境与设备上都能稳定运行,进行多种串口配置测试是必不可少的环节。本章节将探讨串口参数的综合测试方法,以及如何通过测试案例来解决实际遇到的问题。

7.1 串口参数的综合测试

串口参数的综合测试涉及到数据位、停止位、校验位、波特率等配置项的组合,这不仅是为了确认软件对各种标准配置的支持,也是为了检验软件在极端或非标准配置下的表现。进行测试时,我们通常需要采用系统化的策略来保证测试的全面性。

7.1.1 参数组合与测试策略

为了提高测试效率,我们可以采用正交表测试法来确定参数组合。正交表能够减少测试用例的数量,同时保证覆盖所有可能的参数组合。例如,对于常见的参数如数据位(5, 6, 7, 8),停止位(1, 1.5, 2),校验位(None, Odd, Even, Mark, Space),和波特率(从300到115200不等),我们可以选择一个适当的正交表来规划测试用例。

下面给出一个简单的示例测试计划表格:

7.1.2 测试结果的分析与记录

在进行测试时,每一个用例的测试结果都应当被详细记录。通常,测试结果包括测试是否通过、是否有异常发生、数据传输是否准确等。这样的记录有利于后续分析和优化工作。对于不通过的测试案例,应详细记录错误信息和发生问题时的配置情况,为问题的解决提供线索。

7.2 测试案例与解决方案

在进行串口配置测试时,难免会遇到一些异常情况,我们可以通过测试案例来展示这些问题的发现与解决过程。

7.2.1 典型案例的测试过程与结果

假设在测试过程中,我们遇到了一个案例TC-X,其配置为数据位5位,停止位1.5位,校验位为Mark,波特率为115200。在执行测试时,软件无法与设备进行正常的通信,始终返回错误码0x03。

通过对软件日志的分析,我们发现错误发生在进行数据传输的开始阶段,这可能是因为波特率设置过高导致的。随后,我们将设备的波特率调整为57600,再进行测试,发现问题解决了。

7.2.2 针对性问题的解决方案

对于案例TC-X的解决过程,我们可以总结出以下的解决方案:

- 对于高波特率可能导致的问题,我们建议开发团队增加软件的波特率范围,或者引入动态波特率协商机制,确保设备与软件之间能正确协商出合适的速度。

- 在软件中引入错误处理机制,当检测到通信异常时,能自动降低波特率,尝试重新通信。

- 设计更详细的异常处理日志,以便于问题的追踪和调试。

通过上述的测试案例和解决方案,我们可以看到,多串口配置测试不仅有助于发现软件在特定环境下的问题,而且通过问题解决能够提高软件的健壮性和用户体验。这些经验对于日后的新功能开发和软件优化都具有重要的指导意义。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:该串口测试工具是一个为串行通信接口设计的测试程序,使用VC6.0开发并在Windows XP上验证功能。它支持用户检查和调试硬件设备之间的数据传输,确保传输的准确性和稳定性。工具能够测试各种串口配置,如波特率、数据位等,并允许模拟不同的通信场景。软件开发者期待用户反馈以进一步优化,还可能支持AT指令进行特定设备的通信测试。

本文还有配套的精品资源,点击获取