期货交易系统的进化轨迹:从工具到生态的市场响应史

期货交易系统的每一次功能迭代,都是对市场变革的精准回应。从早期的人工报单终端到如今的智能交易平台,其形态演变不仅镌刻着技术进步的烙印,更折射出期货市场参与主体、交易模式与风险逻辑的深层变迁。

一、手工交易时代:纸质单据的 “数字化启蒙”(20 世纪 80-90 年代)

(一)功能雏形:记录与传递

早期系统仅具备合约代码录入、价格手动填报、成交单打印功能,界面类似简化的 Excel 表格。当时全球期货市场以场内交易为主,经纪人通过系统录入客户指令,再传递至交易所场内喊价,成交后将纸质单据反馈给客户。此时系统的核心价值是 “替代手写记录”,解决人工记账的错漏问题,比如美原油合约的手数计算、保证金核算等基础数据校验。

(二)市场背景:散户主导与品种单一

彼时参与主体以个人投资者和小型机构为主,交易品种集中于大宗商品(原油、黄金、农产品),日均成交量有限。系统无需复杂功能,能 “记清账、传对单” 即可满足需求,技术上多基于单机版数据库(如 dBase),无实时行情推送,价格更新依赖人工刷新。

二、电子交易初期:实时行情的 “破茧”(21 世纪初 - 2010 年)

(一)核心突破:行情实时化与下单自动化

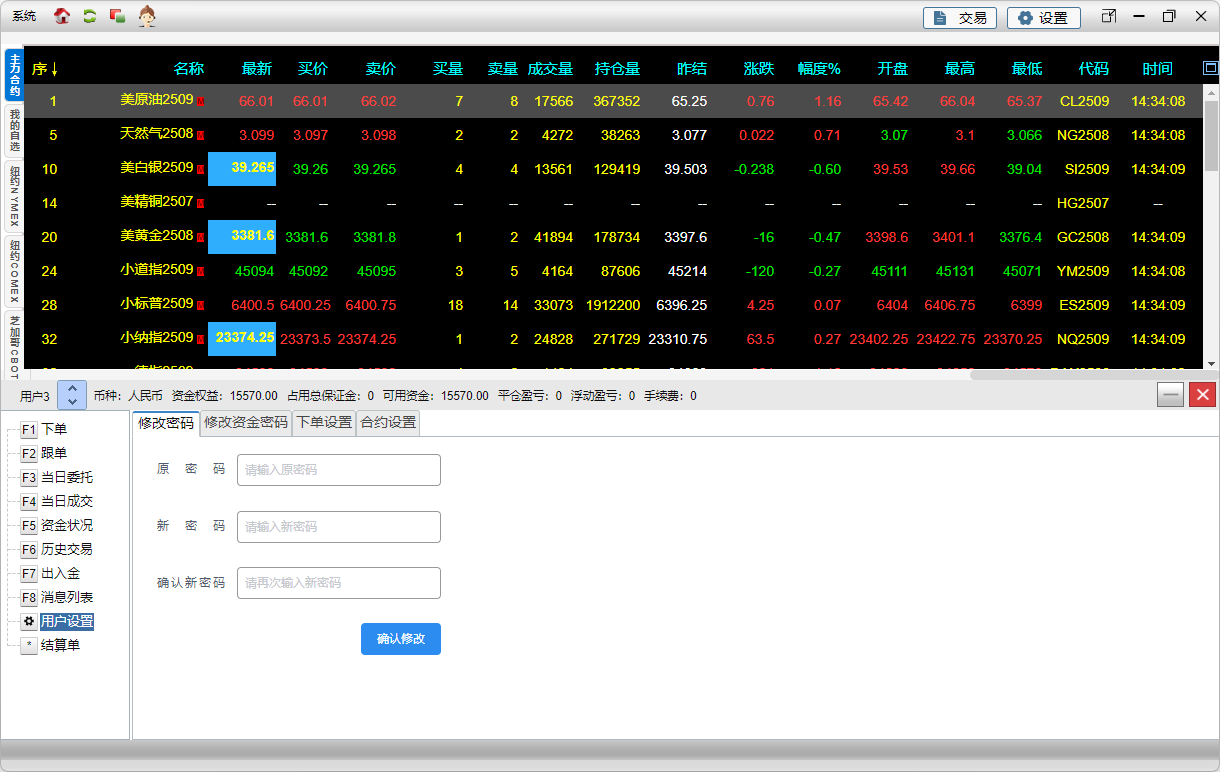

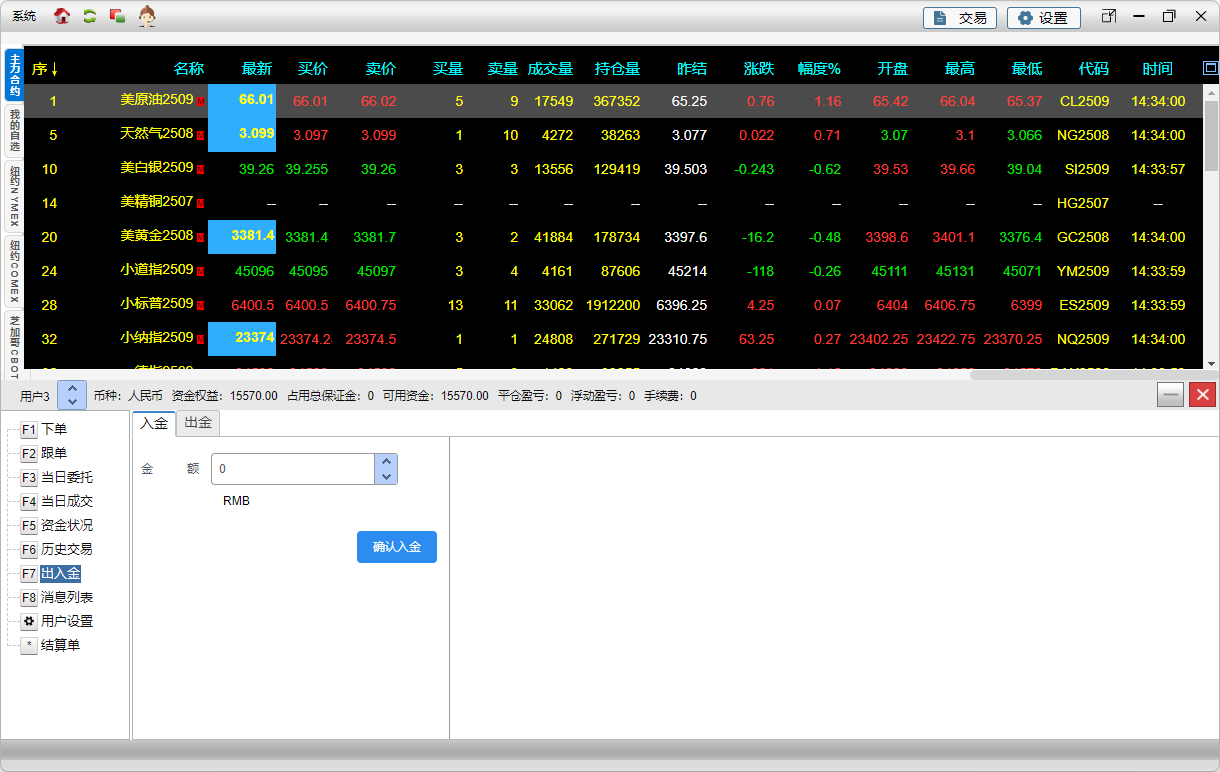

随着电子化交易取代场内喊价,系统引入TCP/IP 协议传输行情,界面首次出现 “实时跳动的价格数字”,红涨绿跌的配色逻辑成为行业标准。F1 下单功能诞生,用户可直接输入价格、手数点击成交,指令通过专线直达交易所撮合系统,耗时从分钟级缩短至秒级。此时 “当日委托(F3)”“当日成交(F4)” 模块出现,解决了电子指令的跟踪问题。

(二)市场驱动:机构入场与全球化

对冲基金、银行等机构开始大规模参与期货交易,对 “实时性” 和 “准确性” 提出严苛要求。同时中国、印度等新兴市场开放期货交易,系统需支持多时区品种(如美原油与国内沪铜)同时展示,全球化数据聚合成为标配,技术上开始采用 C/S 架构(客户端 + 服务器),后端用 C++ 开发高性能撮合引擎。

三、金融科技时代:风控与生态的 “双翼”(2010 年 - 2020 年)

(一)功能爆发:从交易到全链路管理

- 风控模块强化:F5 资金状况实时计算 “动态保证金”,当行情剧烈波动(如 2020 年原油负价格事件),系统自动预警并触发强平,避免穿仓风险;

- 策略工具入场:F2 跟单功能上线,满足 “新手跟随高手” 的需求,同时支持简单量化策略接入(如均线交叉自动下单);

- 多终端适配:移动端 APP 与 PC 端同步,用户可在手机上查看 F6 历史交易,实现 “随时随地盯盘”。

(二)市场变革:高频交易与监管收紧

高频交易占比提升至 30% 以上,系统需支持微秒级下单延迟,技术栈转向 “FPGA 硬件加速 + Linux 内核优化”。2008 年金融危机后,全球监管要求强化,系统必须留存 F7 出入金流水、F6 历史订单等数据 5 年以上,以备审计,这推动了分布式数据库(如 Hadoop)在交易系统中的应用。

四、智能交易时代:AI 与生态的 “共生”(2020 年至今)

(一)当前系统的 “智能基因”

- 行情预测辅助:部分系统嵌入 AI 模型,基于历史数据(F6 模块积累的十年交易记录)预测美原油、股指等品种的短期波动概率,为用户提供 “多空信号参考”;

- 风控智能化:通过分析用户 F5 资金曲线与 F3 委托习惯,识别 “过度交易”“重仓赌方向” 等风险行为,主动推送警示;

- 生态化连接:开放 API 接口,对接第三方资讯平台(如彭博、路透)、量化社区,用户可在系统内获取研报、运行 Python 策略,形成 “行情 - 策略 - 交易 - 资讯” 闭环。

(二)市场趋势:机构化与专业化

当前期货市场机构投资者占比超 60%,量化交易、套利策略成为主流。系统需支持 “复杂订单类型”(如冰山单、时间加权平均单),适配机构的算法交易需求,同时满足个人投资者 “简单操作 + 智能辅助” 的矛盾诉求 —— 这也是为何当前界面既保留 F1 快速下单的简洁性,又隐藏着供专业用户调用的量化接口。

五、进化逻辑:市场需求的 “镜像反射”

回顾四十年变迁,期货交易系统的每一次功能迭代,都是对市场参与主体结构、交易模式、风险事件的被动适应与主动响应:

- 散户主导时,系统追求 “简单易用”;

- 机构入场后,转向 “高性能与合规性”;

- AI 时代,开始平衡 “专业化深度” 与 “普惠化门槛”。

未来,随着 Web3.0 与区块链技术渗透,系统可能引入 “去中心化交易结算”“智能合约自动执行”,但核心逻辑不会改变 —— 始终是市场生态的 “数字化镜像”,既反映当下的交易习惯,也预判未来的需求趋势。对于投资者而言,理解系统的进化史,实则是理解期货市场 “从粗糙到精密、从混乱到有序” 的发展脉络,这比单纯掌握 F1-F8 功能更具长远价值。