从“敲代码”到“说需求”:AI到底如何改变应用开发?

前言

2023-2025 这短短 24 个月,生成式 AI 完成了从“一本正经地胡说八道”到“可信赖生产力”的跨越 。伴随幻觉率大幅下降、模型能力跃迁,以及向量数据库、AI 云原生、低代码等配套技术的成熟,应用开发方式正在发生一场“范式级”革命:

- 开发单元从“代码文件”变成“模型能力”;

- 开发者角色从“编码者”变成“需求描述者 + AI 训练师”;

- 交付流程从“需求 → 设计 → 编码 → 测试 → 运维”变成“自然语言提示 → AI 生成 → 人工微调 → 一键部署”。

本文将从技术栈、工程流程、组织形态、商业模式四个维度,系统拆解这场变革的来龙去脉与未来走向。

技术栈迁移:从“以代码为中心”到“以模型为中心”

下面从四个层面来阐述技术栈的迁移。

交互层:对话即接口

在我们传统应用开发中,GUI(图形用户界面)一直作为主要的用户入口,用户通过点击、输入、跳转等操作与应用进行交互。然而,AI 原生应用的出现打破了这一传统,自然语言和多模态对话成为新的交互范式。AI 系统能够通过精准的意图识别、有效的上下文管理以及流畅的多轮对话,完成各类复杂任务。下面举一个生动的例子来说明。

- 在传统应用里,我们买火车票得打开购票软件,点击 “购票” 按钮,再依次输入出发地、目的地、出发日期等信息,然后点击 “查询”“提交订单” 等按钮操作购票。

- 而在对话即接口这种新交互模式下,就像对一个智能助手说 “帮我买一张从北京到上海 10 月 10 号的火车票”,这个助手就能立马理解你的意图,自动完成车次查询、余票查看,还能直接把订单生成好,后续只需你确认支付就行。

数据层:向量数据库成为缺省存储

RAG(检索增强生成)模式在企业级场景中的快速普及,推动了数据基础设施的深刻变革。开发重点逐渐从传统的 MySQL、PostgreSQL 等关系型数据库转向 Milvus、Pinecone 等向量数据库。与传统数据库强调事务一致性不同,向量数据库更注重语义检索和实时反馈能力,以更好地满足 AI 应用对数据处理的特殊需求。

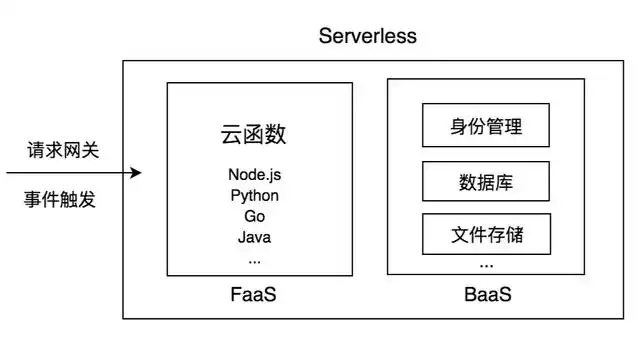

运行时:AI 云原生 + 分布式推理

在以前,我们训练和推理模型主要依赖本地或专属 GPU 集群。而如今,随着 AI 云原生平台的兴起,这一局面发生了根本性改变。借助 Serverless 架构、自动弹性伸缩以及分布式调度技术,AI 云原生平台能够实现 “按需算力” 的供应模式。以 DeepSeek R1 为例,它仅需 10 分钟便可拉起一个千卡规模的推理集群,使得峰值利用率得以提升 3 - 5 倍,有效降低了计算成本,提高了资源利用率。

开发工具:Copilot → Agent → 多智能体协作

2023 年,GitHub Copilot、Cursor 等 “代码补全” 工具崭露头角,为我们开发者带来了不小的便利,开发效率因此提升了 30% - 50%。2024 年,开发工具领域再次迎来重大突破,Devin、Lovable 等 “代码智能体” 纷纷上线。这些代码智能体具备了独立完成需求分解、代码生成、单元测试以及 CI 配置等任务的能力,进一步减轻了开发者的负担。而到了 2025 年,“多智能体协作” 模式逐渐成为主流。smardaten的无代码平台便是其中的典型代表。在这个平台上,仅需几分钟就能生成一个原本需要一周时间开发的营销工具,且成本之低令人惊叹。

工程流程再造:SDLC → LLDLC

传统的瀑布或敏捷开发流程,在 AI 时代的冲击下,逐渐被一种全新的流程 ——LLDLC(大语言模型开发生命周期)所取代。与以往动辄数月的开发周期不同,如今的开发流程被精简压缩为三个关键阶段:

(一)阶段 1:Prompt Engineering(需求转提示)

在这个阶段,业务方通过自然语言对需求进行描述,而开发者的职责则转变为核心工作是对这些需求进行拆解,生成可验证的提示模板(Prompt Template),同时在向量数据库中准备相应的私域知识切片,为后续的开发工作奠定基础。

(二)阶段 2:AI 生成 + 人机协同微调

AI 的强大能力在这一阶段得到了充分展现,它能够一次性生成前端、后端、测试以及基础设施代码。开发者此时的角色更像是一位 “代码审查员”,主要负责对 AI 生成的代码进行逻辑校验、安全扫描和性能调优等工作。与此同时,低代码平台提供了实时可视化界面,方便开发者对 UI、流程、权限等进行微调,确保应用能够精准满足业务需求。

(三)阶段 3:一键部署 & 持续监控

借助云原生平台的优势,应用的部署变得前所未有的简便快捷,只需一键操作,即可完成镜像打包、Helm Chart 生成以及灰度发布等复杂任务。而在应用上线后,通过 APM(应用性能管理)+ LLM(大语言模型)可观测性工具,实时监测幻觉率、Token 成本、用户体验指标等关键数据。一旦发现异常情况,系统能够自动触发回滚机制或进行 Prompt 热更新,保障应用的稳定运行。百度的实测数据有力地证明了这一流程的高效性:传统电商小程序的开发,原本需要耗费 30 人日,采用 LLDLC 流程后,仅需 3 人日,交付周期大幅缩短 90%。

组织与人才:从“全栈工程师”到“全语言协调者”

(一)岗位变化

打开BOSS直聘可以看到人才市场的需求格局发生了显著变化。曾经备受追捧的初级 CRUD 程序员、UI 设计师等岗位,其需求量如今呈现出断崖式下跌的趋势。与此同时,一系列新兴岗位应运而生,如 Prompt 工程师、AI 训练师、领域知识管理员、AI 安全审计师等,这些岗位逐渐成为企业招聘的核心焦点,反映出 AI 时代对专业人才的独特需求。

(二)能力模型

从招聘岗位的详细要求来看,我们开发者所需具备的能力也发生了根本性的转变。传统开发模式中,编写代码的能力被视为核心竞争力。然而,如今关键能力更侧重于 “清晰准确地表达需求、评估模型输出质量、设计有效的防幻觉策略”。此外,英语 / 母语 Prompt 能力、领域知识抽象能力、跨智能体协调沟通能力等,逐渐成为招聘启事中的高频要求,企业期望开发者能够更好地与 AI 协同工作,推动项目的顺利进行。

(三)团队规模

AI 技术的应用,使得开发团队的规模得以大幅精简。过去需要 100 人的开发团队才能完成的项目,如今仅需 10 人左右的团队便可轻松应对。团队结构更加扁平化,决策链路也随之缩短,信息传递更加高效,团队能够更加快速地响应市场变化。从老板的角度来看简直不要太好用了,从我们求职者的角度来看,虽然一个团队的人数变少了,但是创业团队变多了,求职机会也是满满的。

商业模式与产业影响

(一)软件成本结构重写

软件的边际成本逐渐趋近于 Token 费用,传统的 “卖 License” 商业模式也因此受到了巨大的冲击,逐渐被 “按调用付费 + 效果分成” 的新型模式所取代。据预测,到 2026 年,全球将有 30% 的软件收入来自 AI 生成的应用,这标志着软件产业将迈入一个全新的发展阶段。

(二)长尾应用大爆炸

AI 赋能的开发工具,使得应用开发的门槛大幅降低,全民开发时代由此到来。业务人员、大学生、自由职业者等非专业开发群体,借助无代码 / 低代码平台,能够轻松地将个人创意转化为实际应用。

(三)产业分工重塑

AI 的发展不仅改变了软件开发的内部流程,还对整个产业的分工格局产生了深远的影响。云厂商不再局限于提供基础算力,而是进一步拓展业务领域,开始 “卖模型 + 工程模板”,为开发者提供更加丰富的工具和服务;ISV(独立软件开发商)也积极转型,从传统的 “项目制外包” 模式升级为 “领域知识运营商”,专注于积累和提供高质量的 Prompt 库与私域数据,以提升自身在市场中的竞争力;芯片厂商则面临着新的发展机遇与挑战,随着 GPU/TPU 需求的持续增长,边缘 AI 芯片成为了新的竞争焦点,各厂商纷纷加大研发投入,力求在这一新兴领域占据一席之地。

然而,这场范式革命并非一蹴而就。从早期的概念验证、工具萌芽,到如今的生态初具、技术栈趋于稳定,我们正经历着这场变革的‘成熟期拐点’。早期的探索者承担了技术验证和市场教育的重任,但也受限于技术成熟度、工具链不完善等因素。当下,正是构建真正具备企业级可用性、能无缝融入现有开发流程、并释放AI全部潜能的平台的最佳时机。

AI驱动的全场景智能开发

现如今AI 技术正重塑软件开发格局,推动开发工具向智能化、自动化、易用化演变。新形势下,开发工具需具备依业务需求灵活编排开发环节的能力,像搭建积木一样自由组合功能模块;要能与 AI 模型深度协作,无缝调用大模型能力,智能生成代码、文本等;还要降低技术门槛,让非专业人员也能快速上手。

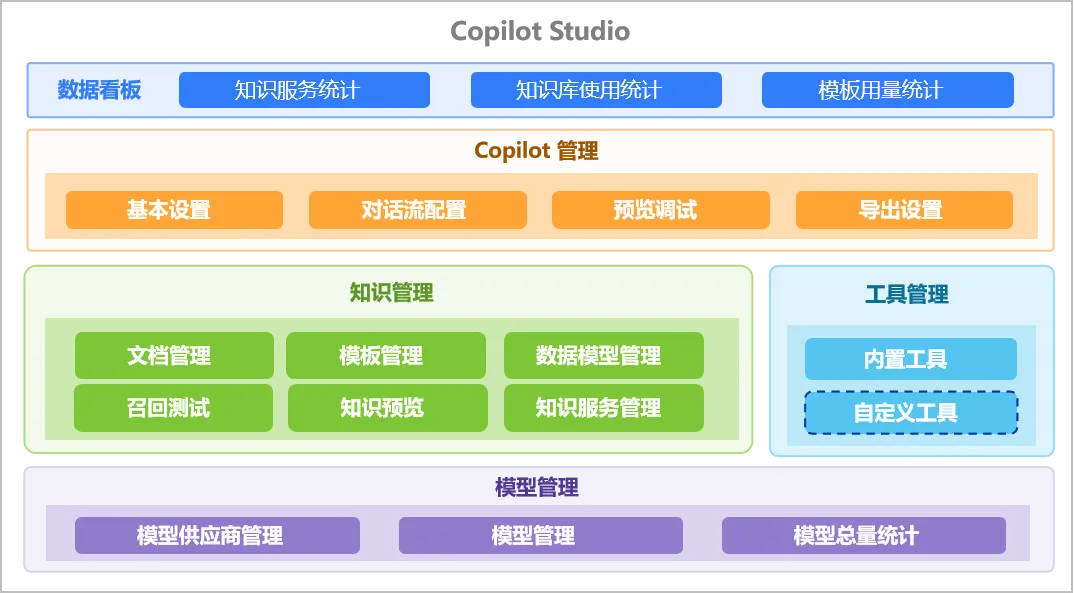

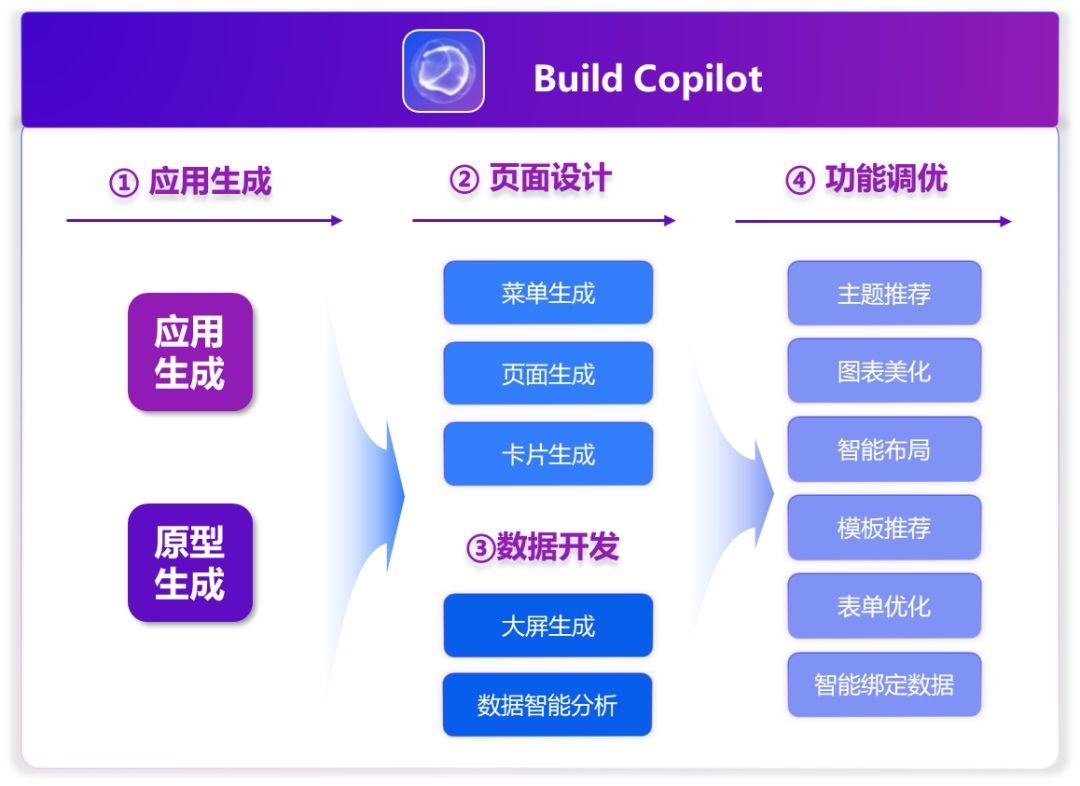

满足这个条件的工具很少,而前面提到的smardaten就可以很好的满足,近期smardaten也发布了2.0版本。融入了大模型的smardaten2.0以数据能力为基座,实现了“需求→设计→开发→测试→运维”的软件工程全流程智能化。由此推出了Copilot Studio和Build Copilot:

- Copilot Studio:是基于smardaten平台搭建的应用,赋能用户一站式构建、管理、测试和导出智能助手(Copilot)。用户可通过其统一管理AI模型、配置知识库与知识服务、集成工具,并便捷地创建、调试和监控基于自然语言对话的Copilot助手。

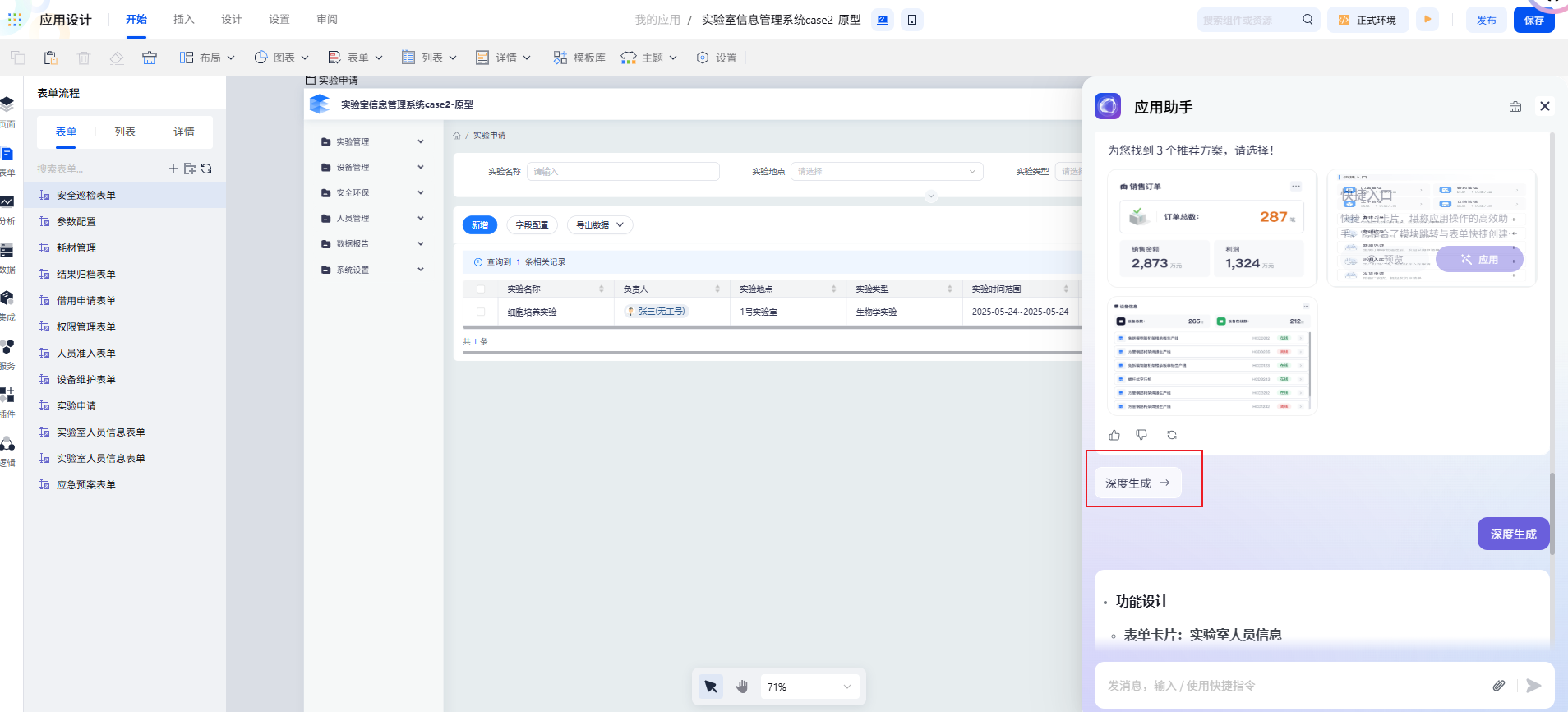

- Build Copilot:是通过Copilot Studio应用创建的智能助手,目前平台内置了智能生成助手、应用助手、表单/列表/详情助手等,smardaten平台能够基于这些助手,实现智能化应用生成、页面生成和样式美化等功能。

AI重塑全场景智能应用开发

smardaten2.0借助Build Copilot 智能开发助手,以及Copilot Studio 智能体构建平台,为用户带来AI驱动的全场景智能开发体验。平台具备4大核心优势:

- AI加速软件定制:将公司多年软件交付的流程方法与场景沉淀,转化为产品内置的标准化流程框架与知识库,使AI完全嵌入从需求调研、原型生成到页面开等端到端环节,提升全流程效率。

- AI加速数据使用:通过 AI 驱动的 Data Agent 技术栈重构企业数据价值链。其核心突破在于将传统割裂的数据准备、建模、分析等环节实现整合,并基于AI工具提高自动化处理能力,实现从原始数据到业务洞察的端到端智能跃迁。

- 全民化的创造平台:成为全民创造平台——让各类角色、无论技术背景深浅,都能轻松构建软件。仅需自然语言指令,即可快速创建业务和修改需求,加速应用交付进程。

- 越用越聪明的AI助手:打造【知识库-智能体训练-应用开发】闭环,让企业积累的数字化资产转化为AI的“业务伙伴”,学习历史经验并在真实开发中验证,让需求分析更快、模板推荐更准。

下面给大家详细介绍一下如何去使用smardaten2.0

smardaten2.0产品使用流程

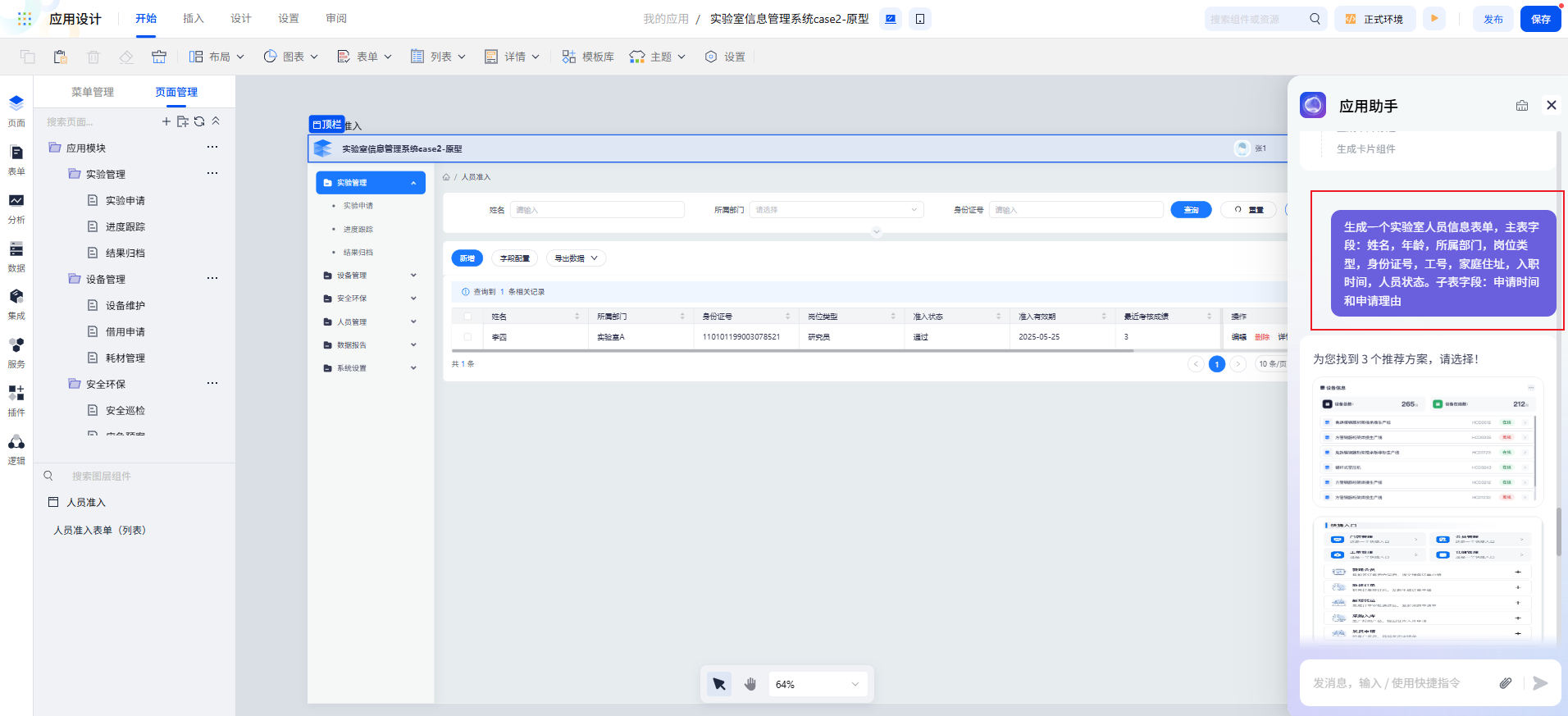

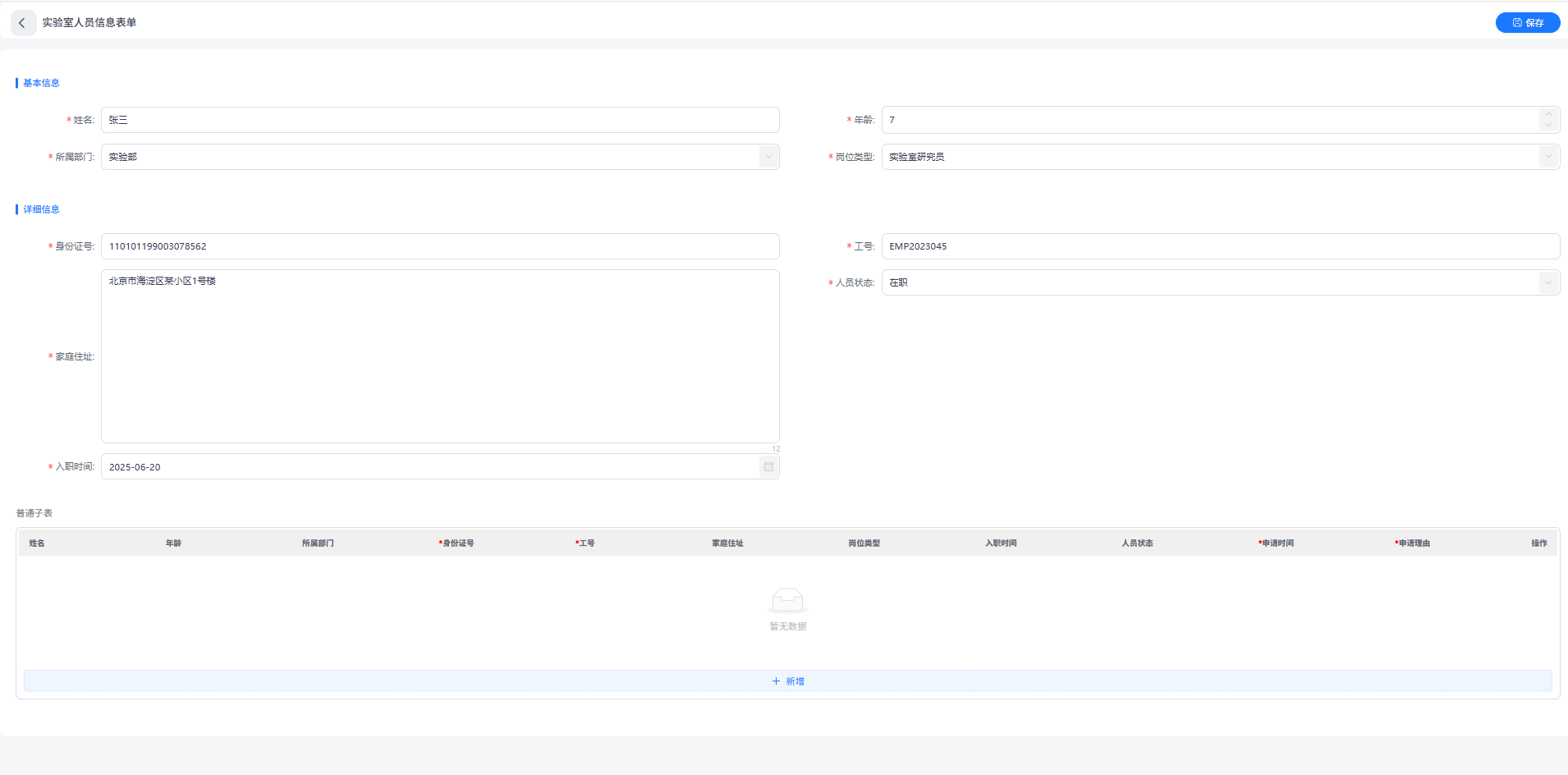

应用助手中支持生成表单、列表、详情和数据大屏组件,下面将以表单生成为例,介绍使用步骤。

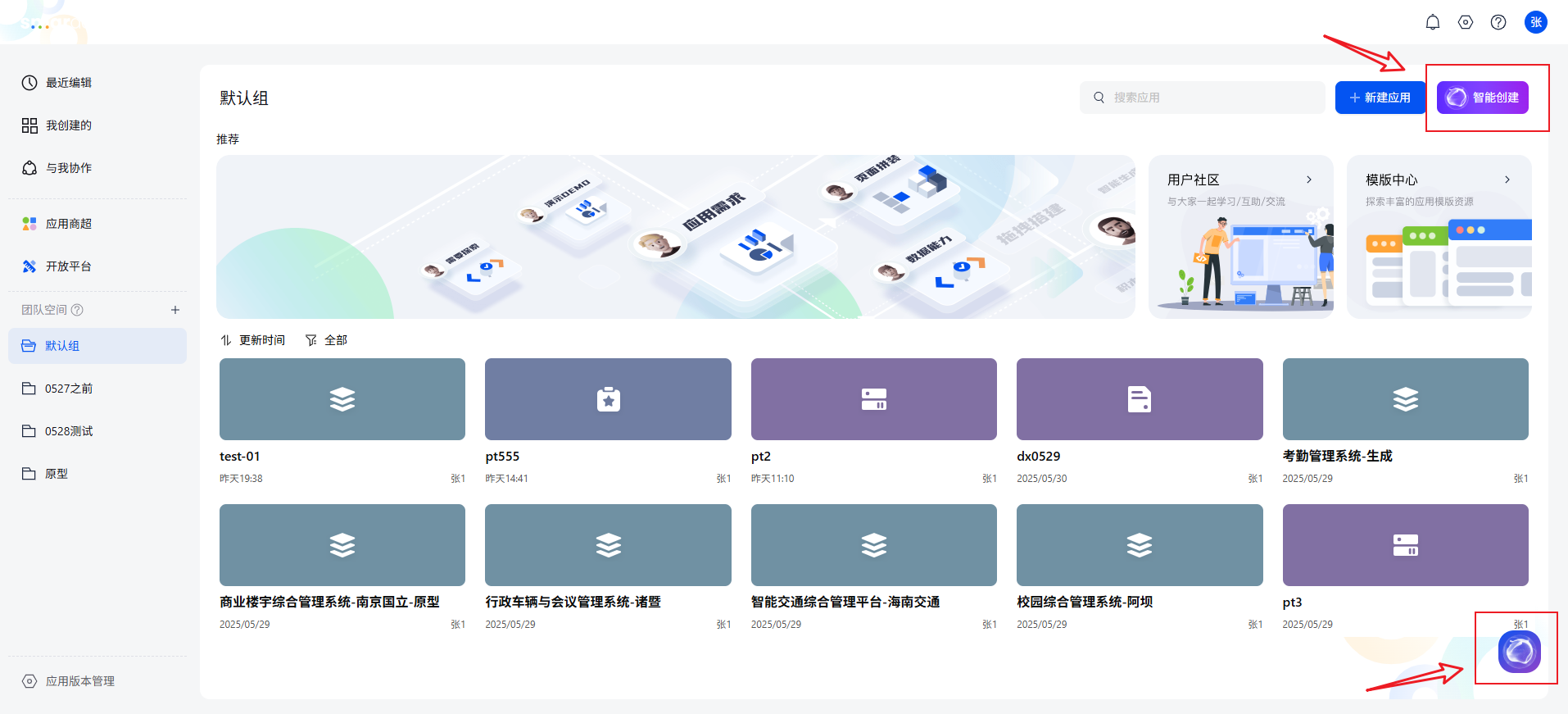

第一步、智能生成助手在平台的首页,点击右下角图标或点击右上角“智能生成”按钮均可进入智能生成界面。

推荐指令:\"生成一个班级信息表单\",同时指令中可完善具体需求,例如字段名称、字段类型等信息,如下图所示:

AI会根据描述推荐卡片模板,若推荐都不符合需求可点击“深度生成”即可。

生成后会添加到选中的页面中,或者可以进入应用左侧资源区,选择“表单”,选择生成的表单,进入查看效果。

总结

Gartner 预测,到 2027 年 40% 的企业应用将由 AI 生成。面对未来软件开发将更加智能化、自动化和普及化。在智能化方面,AI 将深度融入开发流程的各个环节,实现从需求分析、设计、开发、测试到运维的全流程智能化,进一步提升开发效率和质量。

而smardaten2.0 的发布,也为我们开发者带来了全新的 AI 驱动全场景智能开发体验,具备四大核心优势,能提升全流程效率,加速数据使用,降低开发门槛,让 AI 助手越用越聪明。

对smardaten2.0感兴趣的朋友可以点下方链接申请smardatenAI能力试用

https://ai.smardaten.com/applicationview/content/view?appid=8112067712141961&type=view&pId=414066312491207889921&qType=3&extCode=3