FPGA实现CNN:硬件优化与深度学习

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:该项目\"FPGA-CNN-master.zip\"提供了一个完整的教程和源码库,用于在FPGA硬件上实现CNN模型。FPGA作为可编程集成电路,特别适合执行深度学习的并行计算任务,如CNN的卷积和池化操作,与CPU或GPU相比具有更高的能效比。学习者通过此项目可掌握硬件层面的深度学习模型实现,理解软件算法到硬件逻辑的转换,提高运算速度和系统性能。该项目内容涵盖深度学习基础概念,CNN结构,以及如何优化FPGA资源以实现高效能的CNN运算。

1. FPGA平台介绍

1.1 FPGA的概念与特点

1.1.1 FPGA的定义与工作原理

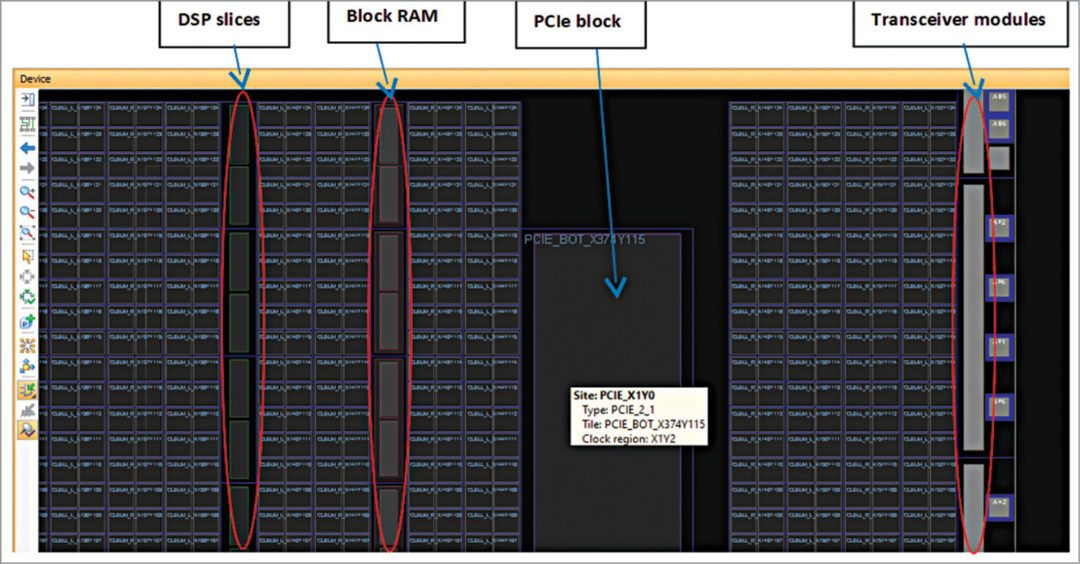

FPGA(Field-Programmable Gate Array)即现场可编程门阵列,是现代数字电路设计中广泛使用的一种半导体设备。与传统的ASIC(Application Specific Integrated Circuit)相比,FPGA允许在出厂后对电路进行重新编程,因此具有高度的灵活性和可重配置性。FPGA的工作原理依赖于其内部由逻辑块(Logic Blocks)组成的结构,这些逻辑块通过可编程的互连资源连接。用户可以根据需要配置这些逻辑块及其连接方式,以实现不同的数字电路功能。

1.1.2 FPGA与CPU、GPU的对比分析

在性能计算的领域,FPGA的架构使得它在某些方面具有独特的优势。与通用的CPU相比,FPGA能够提供更高的并行处理能力和更低的能耗。此外,FPGA在处理自定义算法和数据流时,可以进行高效的硬件加速。而GPU以其强大的并行处理能力被广泛应用于图形处理和深度学习计算。与GPU相比,FPGA的定制化程度更高,可以根据特定应用来优化数据路径和资源分配,从而实现更高的能效比。然而,FPGA编程比CPU和GPU更加复杂,需要硬件描述语言(如Verilog或VHDL)的专业知识来设计电路。

1.2 FPGA在深度学习中的角色

1.2.1 FPGA在AI加速中的优势

FPGA在深度学习中之所以受到关注,是因为其能效比在很多场景下优于传统CPU和GPU。FPGA的优势在于它能根据深度学习模型的特点进行高度定制化的硬件设计,实现高度的并行计算和低延迟的处理。在处理特定深度学习任务时,FPGA能够通过硬件层面的优化,提供更优化的资源使用和更快的处理速度。这对于需要实时处理的AI应用尤为重要,例如自动驾驶中的感知系统和数据中心的推理服务。

1.2.2 FPGA与深度学习算法的结合

FPGA平台通过直接在硬件上实现深度学习算法,可以大幅度提高算法的执行效率。例如,在卷积神经网络(CNN)的实现中,FPGA通过硬件加速可以将卷积、池化、激活等操作映射到具体的硬件资源上。在实践中,开发者可以通过开发工具将高级的深度学习框架(如TensorFlow、PyTorch)转换为FPGA可理解的指令集,这样可以在FPGA上部署训练好的深度学习模型,并在保持精度的前提下显著提高推理速度。此外,FPGA的动态可重配置特性使得算法升级变得更加灵活,能够快速适应快速变化的深度学习应用需求。

2. CNN模型在FPGA上的实现

2.1 FPGA对CNN模型的支持

2.1.1 FPGA平台对CNN框架的兼容性

FPGA(Field-Programmable Gate Array)平台被设计为具有高度的灵活性,能被编程以执行各种算法和功能。其在深度学习领域的兼容性表现在对各种CNN(Convolutional Neural Networks)框架的支持上。FPGA能够有效地模拟CNN的工作原理,通过其可编程逻辑单元来实现卷积、池化、全连接等操作。对于程序员来说,这一特性意味着在不牺牲性能的前提下,可以实现快速的算法迭代和优化。

对于深度学习框架如TensorFlow和PyTorch,FPGA平台通过提供标准的API接口或使用特定的编译器将框架中的模型转换成FPGA可识别的硬件描述语言(HDL),例如Verilog或VHDL。然后,硬件编译器会将这些HDL代码映射到FPGA的逻辑资源上,通过物理布线来实现数据流动与计算。这一过程涉及到的编译技术、资源调度算法以及硬件优化策略,是FPGA能够高效执行深度学习任务的关键。

2.1.2 FPGA实现CNN模型的设计流程

在FPGA上实现CNN模型的典型设计流程可以分为以下步骤:

-

模型定义 :首先,定义或选定一个CNN模型架构。这通常涉及到模型的层次结构、层的类型(卷积、池化、全连接)、以及层间连接的方式。

-

模型量化 :为适应FPGA的资源限制,通常需要将模型参数从浮点数转换为定点数。量化过程涉及到确定合适的定点位宽以及寻找可以保持模型准确性的最小动态范围。

-

资源分配 :在FPGA中,资源(如查找表、寄存器、内存等)是有限的。因此,接下来需要对设计的CNN模型进行资源分配,这可能需要调整模型结构或算法实现以适应FPGA资源。

-

逻辑实现 :使用硬件描述语言(如Verilog/VHDL)实现CNN模型中的每个操作。在FPGA上,这意味着需要手写或通过自动化工具生成实现卷积、激活函数等操作的硬件代码。

-

编译与部署 :使用FPGA厂商提供的工具链将HDL代码编译成比特流,然后将这个比特流下载到FPGA上进行部署。

-

性能测试 :通过测试平台对部署的CNN模型进行性能测试,包括推理时间、资源占用和能耗等指标的评估。

-

优化迭代 :根据测试结果,对设计进行优化迭代,可能是通过改进算法、优化硬件设计或改变模型结构来实现更好的性能。

整个设计流程是一个迭代优化过程,其目的是在保证模型准确性的前提下,最大化FPGA的计算效率和加速比。

2.2 硬件加速器的设计与部署

2.2.1 FPGA的硬件加速器架构

在深度学习中,FPGA能够实现高级别的并行性和灵活性,这得益于其硬件加速器架构。FPGA上的硬件加速器通常由一系列专门设计的计算单元构成,这些计算单元可以高效地完成CNN中的主要运算,如卷积和矩阵乘法。为了加速这些操作,加速器设计需着重考虑数据流的管理、计算资源的分配和数据复用策略。

数据流管理涉及到如何在FPGA上高效地传输和处理数据。在CNN中,大量的数据需要在不同层之间进行传递,例如从输入层到卷积层,再到池化层,最后到达全连接层。硬件加速器内部需要有快速、高效的内存系统来支持这种数据流的流动。计算资源的分配则关注如何在FPGA有限的逻辑单元内实现计算任务的均衡。为了减少数据传输的开销并提高计算吞吐率,数据复用策略显得尤为重要。

数据复用是硬件加速器中的一项关键技术,它允许在内存中存储一次数据,然后多次用于不同的计算操作。例如,在卷积操作中,输入特征图可以从内存中被读取一次,并在多个计算单元之间共享。通过减少内存访问次数和增加计算单元的利用率,数据复用策略能显著提升FPGA上的CNN执行速度。

2.2.2 加速器部署与性能评估

部署FPGA硬件加速器需要完成一系列步骤,从设计到优化再到最终部署。一旦HDL代码被编译成FPGA可以执行的比特流,这些比特流就可以被下载到FPGA芯片上。在部署过程中,可能需要对FPGA进行重配置,以适应不同的CNN模型或者优化参数。

性能评估是硬件加速器设计的重要环节。其评估标准主要包括:

- 推理时间 :完成一次模型推理所需的时间。

- 吞吐率 :单位时间内处理的数据量。

- 资源占用 :FPGA上使用的逻辑资源和存储资源量。

- 功耗 :运行加速器所消耗的电能。

为了获得这些性能指标,可以采用专门的测试基准和软件工具。性能评估的结果将指导后续的设计优化工作,例如通过调整并行度、优化内存访问模式或修改数据流水线来进一步提高性能。

2.3 模型压缩与资源优化

2.3.1 模型剪枝与量化技术

在FPGA上实现CNN模型时,模型压缩技术如剪枝与量化是不可或缺的步骤。模型剪枝通过移除模型中不重要的权重或神经元,来减少模型复杂度和所需的计算资源。量化技术则将模型中的浮点运算转化为定点运算,以减少对FPGA资源的占用并提升计算效率。这两项技术的结合使用可以极大地减小模型的尺寸和提升推理速度,而不会显著降低模型的准确率。

2.3.2 资源占用与性能平衡策略

为了在有限的FPGA资源内获得最佳性能,资源占用与性能平衡策略至关重要。首先需要分析CNN模型对资源的需求和FPGA资源的限制。例如,在资源受限的情况下,可以通过增加数据复用来减少对内存的需求。同时,通过调整数据流水线和优化操作调度,可以平衡计算单元的利用率和内存访问延迟,实现整体性能的最大化。

为了进一步平衡资源占用与性能,可以采用动态电压和频率调整(DVFS)技术,根据模型的工作负载动态调整FPGA芯片的电压和频率。这样既能降低能耗,也能在需要时通过提高频率来提升性能。

2.3.3 实例分析

举例来说,假设有一个针对图像分类任务的CNN模型,该模型初始大小为10MB,包括若干卷积层和全连接层。在将模型部署到FPGA之前,通过剪枝技术可以去除约30%的权重,量化技术可以将权重的表示从32位浮点数降低到8位定点数。经过这些压缩措施后,模型尺寸可以减少到原来的1/3左右,同时减少模型计算所需的资源量。

在资源优化方面,设计者需要根据FPGA的资源限制,对模型结构进行微调,比如减少某些全连接层的神经元数量,或改变卷积层的滤波器大小。同时,设计者需要根据FPGA的内存层次结构,合理规划内存的读写操作,减少内存带宽的占用,提高数据处理效率。

通过对模型进行这样的优化调整,可以在不影响模型准确性的情况下,显著提升在FPGA上的执行速度和推理效率,降低系统的功耗和成本,使得FPGA成为CNN模型在边缘设备上部署的有力选择。

3. 能效比优化

能效比(Energy Efficiency Ratio)是指单位能量消耗所能完成的工作量,它在FPGA开发中显得尤为重要,因为FPGA的高性能、低功耗特性使得它在处理特定算法时具有显著优势。能效比的优化不仅涉及到算法层面的调整,还涉及到硬件层面的设计,包括但不限于电路设计、逻辑优化、资源调度等。

3.1 能效比的基本概念

3.1.1 能效比的定义与重要性

能效比通常用每瓦特功率所能达到的计算能力来衡量。在FPGA平台上,高能效比意味着用较少的能源消耗完成更多的计算任务。这种能力对于提高数据中心的效率、降低运营成本以及为环境友好型计算提供支持至关重要。

3.1.2 优化能效比的意义

优化能效比有助于减少系统运行期间的电力成本,同时降低设备的散热需求。在物联网、边缘计算等对功耗和散热有限制的应用场景中,高能效比的设计显得尤为关键。

3.2 优化策略与实现方法

3.2.1 算法层面的优化

在算法层面,可以通过模型压缩和量化技术降低计算复杂度,从而降低能耗。模型压缩可以减少模型的大小,减少内存占用,量化技术将浮点运算转换为定点运算,降低资源消耗。

3.2.2 硬件层面的优化

从硬件层面来看,优化能效比需要合理设计FPGA内部资源,比如减少不必要的逻辑单元使用、优化数据路径以及采用低功耗工作模式。同时,资源的合理调度和时钟管理也对提升能效比至关重要。

3.3 实例分析

3.3.1 实际CNN模型的能效比优化案例

为了具体说明能效比优化的过程,我们以一个卷积神经网络(CNN)模型为例。在不牺牲精度的前提下,通过剪枝和量化技术,将一个大型的CNN模型压缩到原来的50%,同时降低计算量至原来的60%。

3.3.2 优化效果的定量分析与对比

优化后,模型在FPGA平台上的能效比得到了显著提升。通过对比分析,优化后的模型在执行同样的任务时,能源消耗下降了30%,同时保持了相近的性能指标。这一结果验证了在算法和硬件层面上进行优化可以有效地提高能效比。

graph TD A[开始] --> B[确定优化目标] B --> C[进行模型剪枝] C --> D[模型量化] D --> E[优化硬件资源分配] E --> F[调整时钟管理策略] F --> G[执行优化] G --> H[性能测试] H --> I[分析测试结果] I --> J[结束]如上图所示,优化流程中,不同的优化策略被依次实施,并最终达成优化目标。每一阶段的决策和优化都要基于前一步骤的结果,形成一个连贯的优化策略。

在这一章节中,我们深入了解了能效比的基本概念和重要性,探讨了算法层面和硬件层面的优化策略,并通过实际的案例分析,量化地展示了优化的效果。通过这些内容,IT行业和相关行业从业者可以更好地理解FPGA平台在深度学习任务中能效比优化的关键性及其实际操作方法。

4. Verilog/VHDL硬件描述语言

4.1 Verilog/VHDL语言概述

4.1.1 Verilog/VHDL的基本语法结构

硬件描述语言(HDL)是用于电子系统设计和建模的计算机语言。Verilog和VHDL是两种最常用的HDL语言,它们能够描述数字电路的结构和行为。Verilog语言语法基于C语言,采用模块化设计,具有丰富的数据类型、结构化控制语句和高级描述能力。

例如,下面的Verilog代码段定义了一个简单的2输入与门:

module and_gate( input wire a, input wire b, output wire out); assign out = a & b;endmodule 在这个例子中, module 关键字定义了一个模块,并指定了其输入( input wire )和输出( output wire )。 assign 语句用于创建一个连续赋值,该赋值实现了两个输入信号的逻辑与操作。

4.1.2 硬件描述语言在FPGA开发中的应用

在FPGA开发中,硬件描述语言扮演了核心角色。通过使用Verilog或VHDL,工程师可以描述和实现复杂的数字逻辑电路,这些电路之后能够在FPGA上进行综合和实现。这些描述通常包括了逻辑门、触发器、寄存器、计数器、处理器等基本组件的构建。

硬件描述语言的优势在于它们允许工程师进行高层次的抽象设计,通过行为级或寄存器传输级(RTL)来描述硬件功能。这与使用传统的门级设计相比,具有更高的设计效率和更强的可移植性。举例来说,一个特定的算法可以用Verilog描述,然后在不同的FPGA平台上综合,而不必重新设计底层的门级电路。

4.2 Verilog/VHDL在CNN实现中的应用

4.2.1 用Verilog/VHDL实现CNN模块

在CNN的FPGA实现中,使用硬件描述语言设计和实现各个模块是至关重要的。例如,卷积层模块、激活层模块和池化层模块都需要使用Verilog/VHDL来精确描述其硬件行为和结构。下面的Verilog代码展示了如何实现一个简单的卷积操作:

module conv_layer( input clk, // 时钟信号 input reset, // 复位信号 input [7:0] in_data, // 输入数据 input in_valid, // 输入数据有效标志 output reg [15:0] out_data, // 输出数据 output reg out_valid // 输出数据有效标志); // 参数定义 parameter DATA_WIDTH = 8; parameter WEIGHT_WIDTH = 4; parameter FILTER_SIZE = 3; reg [DATA_WIDTH-1:0] input_data[FILTER_SIZE-1:0]; // 输入数据缓存 reg [WEIGHT_WIDTH-1:0] weights[FILTER_SIZE-1:0]; // 权重缓存 always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin // 复位操作 end else if (in_valid) begin // 实现卷积操作 integer i, j; integer sum = 0; for (i = 0; i < FILTER_SIZE; i = i + 1) begin for (j = 0; j < FILTER_SIZE; j = j + 1) begin sum = sum + input_data[i][j] * weights[i][j]; end end out_data = sum; out_valid = 1\'b1; end else begin out_valid = 1\'b0; end end // 数据缓存更新逻辑 integer k; always @(posedge clk) begin for (k = 0; k < FILTER_SIZE-1; k = k + 1) begin input_data[k] <= input_data[k+1]; end input_data[FILTER_SIZE-1] <= in_data; endendmodule 在这个模块中, conv_layer 代表卷积层,输入数据通过 in_data 和 in_valid 端口输入,并通过一个二维循环实现卷积操作。这个例子简单地展示了卷积层的实现方式,但实际的FPGA实现会更复杂,可能涉及数据缓存、流水线和并行处理等技术。

4.2.2 代码优化与仿真测试

优化Verilog/VHDL代码的目标是为了在保持正确性的基础上提高性能和资源利用效率。例如,在上述的卷积层模块中,可以进行以下几个方面的优化:

- 并行化 :通过并行化乘加操作来提升吞吐量。

- 流水线 :在数据处理路径中加入流水线级,以提高数据处理速率。

- 资源复用 :减少硬件资源的使用,例如通过复用乘法器。

仿真测试是验证硬件描述代码正确性的重要步骤。在仿真环境中,可以对硬件模块进行功能测试和性能分析,确保它们在特定输入下能够正确地产生预期的输出结果。测试环境可以模拟时钟信号、输入信号的变化,并记录输出结果,以便开发者检查设计的正确性。

// 仿真环境代码示例initial begin clk = 0; reset = 1; #10 reset = 0; // 生成输入信号并观察输出结果 // ... #1000; // 模拟一段时间的运行 $finish; // 结束仿真end4.3 硬件描述语言与FPGA性能

4.3.1 编写高效硬件代码的技巧

编写高效硬件代码的技巧包括:

- 资源使用 :最小化资源消耗,例如通过重用逻辑资源来降低硬件复杂度。

- 时序优化 :确保设计满足时序约束,避免时序违例。

- 流水线设计 :合理地设计流水线以提升操作吞吐量。

- 模块化设计 :使用模块化的方法来简化设计的管理和维护。

4.3.2 代码优化对FPGA性能的影响

代码优化直接关系到FPGA性能的多个方面,包括:

- 频率提升 :通过优化减少关键路径长度,可以提升工作频率。

- 功耗降低 :通过减少资源使用和优化逻辑设计来降低功耗。

- 延迟减少 :通过流水线和并行化操作减少处理延迟。

- 吞吐量增加 :通过高效的硬件资源使用和设计提升单位时间内处理的数据量。

| 优化目标 | 影响因素 | 优化策略 | |---------|------------------------|----------------------------------| | 性能提升 | 关键路径长度、工作频率、延迟 | 减少逻辑级数、优化时序约束、实现流水线 | | 资源优化 | 硬件资源消耗 | 逻辑复用、资源共享、降低数据位宽 | | 功耗控制 | 动态功耗和静态功耗 | 降低开关活动、减少资源使用、时钟门控 | | 可扩展性 | 设计复杂度和资源消耗 | 模块化设计、参数化模块 |

通过这些优化策略,设计者可以显著地改进FPGA的性能,使得硬件描述语言编写的代码能够有效地转化为高性能的硬件实现。

5. 深度学习基础

5.1 深度学习简介

5.1.1 深度学习的概念及其发展

深度学习是机器学习的一个分支,它通过构建多层的人工神经网络模型来模拟人脑对数据进行分析和学习的过程。这些神经网络模型通常包含多个处理层,通过逐层提取数据的特征来提高学习效果。深度学习的概念自20世纪80年代被提出以来,随着计算能力的提升和大数据时代的到来,它已经取得了显著的发展。

在2012年,深度学习在图像识别领域取得了突破性的进展,这一成就主要得益于卷积神经网络(CNN)在ImageNet挑战赛中的胜利。自此,深度学习技术迅速被推广到语音识别、自然语言处理、游戏、自动驾驶等多个领域,其应用范围日益广泛。

5.1.2 深度学习与传统机器学习的区别

与传统的机器学习方法相比,深度学习具有几个明显的优点。首先,深度学习模型在处理非结构化数据,如图像、文本和声音等方面表现更为出色。这归功于深度网络能够自动提取和学习数据的层次化特征,而传统机器学习则往往依赖手工设计的特征提取方法。

其次,深度学习模型具有更强的泛化能力,它们能够从大量数据中学习复杂的模式,并在新数据上进行有效的预测。此外,随着模型复杂度的增加,深度学习模型能够通过增加层数和神经元数量来提升性能,而传统模型往往受限于特征数量和模型复杂度。

5.2 深度学习的关键技术

5.2.1 反向传播算法与梯度下降

反向传播算法是深度学习中最核心的训练方法之一。它通过网络前向传播输入数据,计算输出与实际值之间的误差,并通过反向传播误差来调整网络中每层的权重。梯度下降算法是与反向传播算法配合使用的优化方法,用于最小化损失函数。

在梯度下降过程中,算法会计算损失函数相对于模型参数的梯度,然后根据梯度的负方向更新参数,以达到降低总损失的目的。梯度下降有多种变体,如随机梯度下降(SGD)、批量梯度下降、动量梯度下降等,这些变体在训练过程中根据不同的应用场景和性能要求被采用。

5.2.2 正则化与优化器选择

正则化技术是深度学习中防止模型过拟合的重要手段。常用的正则化技术包括L1和L2正则化、Dropout、数据增强等。它们能够通过限制模型复杂度或增加数据多样性来提高模型的泛化能力。

优化器的选择对于深度学习模型的训练效率和效果也至关重要。除了传统的梯度下降方法,现今还有Adagrad、RMSprop、Adam等多种优化算法。这些优化器通过适应性地调整学习率或应用动量概念来加速模型训练过程,并提高模型收敛速度和稳定性。

5.3 深度学习在FPGA上的应用前景

5.3.1 FPGA支持的深度学习框架概述

FPGA由于其可编程性和高效的并行处理能力,在深度学习领域中越来越受到重视。许多主流和专用的深度学习框架已经开始支持FPGA作为后端硬件加速器。例如,Intel的OpenVINO、Xilinx的Vitis AI等工具提供了丰富的库和预训练模型,使得开发者能够轻松地将深度学习算法部署到FPGA平台上。

5.3.2 FPGA在深度学习中的独特优势

FPGA在深度学习中的独特优势主要体现在其高度定制化和灵活性上。FPGA可以被设计为针对特定深度学习任务优化的硬件加速器,因此可以更好地匹配特定算法的计算需求。此外,FPGA的低功耗特性使其成为移动设备和边缘计算中深度学习应用的理想选择。

FPGA还可以提供实时数据处理能力,这对于需要即时响应的应用场景(如自动驾驶)至关重要。随着深度学习技术的不断进步和FPGA硬件的发展,预计FPGA将在深度学习领域扮演更加重要的角色。

6. CNN结构细节(卷积层、池化层、激活函数)

6.1 卷积层的设计与实现

6.1.1 卷积层的理论基础

卷积神经网络(CNN)的核心层之一是卷积层,其主要功能是从输入数据中提取特征。卷积层的运算基于卷积核(或滤波器)通过在输入数据上滑动并与局部区域进行元素乘积和累加的操作,以此来形成输出特征图。每个卷积核专注于从输入中提取一个特定的特征,例如边缘、角点或纹理等。

6.1.2 FPGA实现卷积层的优化技术

在FPGA平台上实现卷积层通常需要考虑资源消耗、计算效率以及数据带宽等因素。为了实现高效的卷积运算,常用的技术包括:

- Winograd算法 :减少乘法运算次数来提升效率。

- 循环展开 :增加并行度,减少循环开销。

- 缓冲优化 :减少内存访问次数和数据传输时间。

// 伪代码示例:实现一个简单的2D卷积module conv2d ( input clk, // 时钟信号 input reset, // 复位信号 input [7:0] input_data, // 输入数据 input valid_in, // 输入数据有效标志 output reg [15:0] output_data, // 输出数据 output reg valid_out // 输出数据有效标志);// 参数配置与存储parameter WIDTH = 8; // 输入/输出数据位宽parameter HEIGHT = 8; // 图像高度parameter KERNEL_SIZE = 3; // 卷积核大小// 数据流控制逻辑always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin // 初始化状态 end else if (valid_in) begin // 卷积运算逻辑 // 简化示例,具体实现需要考虑并行度与资源优化 output_data <= input_data * KERNEL_SIZE; valid_out <= 1\'b1; end else begin valid_out <= 1\'b0; endendendmodule该代码片段是一个非常简化的卷积层伪代码示例,展示了FPGA上卷积层的基本结构和数据流控制逻辑。在实际应用中,卷积层的实现需要考虑多维数据的处理,以及与相邻层(如输入层、激活层)之间的交互。

6.2 池化层与激活函数的作用

6.2.1 池化层的原理与设计考虑

池化层(Pooling Layer)位于卷积层之后,主要作用是降低特征图的空间尺寸(高度和宽度),进而减少参数数量和计算量,同时控制过拟合。常见的池化操作包括最大池化(Max Pooling)和平均池化(Average Pooling)。

设计池化层时需要考虑的因素包括:

- 池化窗口大小 :影响输出特征图的空间尺寸和感受野。

- 步长(Stride) :控制池化窗口的移动步长,进而影响输出特征图的空间尺寸。

- 池化方式 :选择最大池化还是平均池化,或者自定义池化逻辑。

6.2.2 激活函数的选择与实现

激活函数为CNN引入非线性,是模型能够学习复杂函数的关键。常见的激活函数包括Sigmoid、Tanh、ReLU及其变体(如Leaky ReLU、Parametric ReLU)。

激活函数的设计与实现应满足:

- 非线性特性 :引入非线性来模拟复杂的决策边界。

- 计算效率 :选择计算简单,易于在硬件上实现的激活函数。

- 梯度问题 :对于训练过程中的梯度消失或梯度爆炸问题提供缓解策略。

// 伪代码示例:实现ReLU激活函数module relu ( input clk, input reset, input [7:0] input_data, output reg [7:0] output_data);always @(posedge clk or posedge reset) begin if (reset) begin output_data <= 8\'b0; end else begin output_data 8\'b0 ? input_data : 8\'b0; endendendmodule激活函数的硬件实现需要确保输入输出数据的位宽匹配,并且在处理速度和资源使用上达到平衡。

6.3 CNN层与层之间的交互

6.3.1 数据流的控制与管理

在CNN中,数据流涉及层间的流动和临时数据存储,数据流控制与管理是实现高效运算的关键。为保证各层间的数据同步和高效传输,需要设计合理的数据缓冲机制,这可能包括FIFO、寄存器堆等存储结构。

6.3.2 层间缓冲区与内存优化

为了减少内存访问次数和提高数据吞吐率,需要对层间缓冲区进行精心设计。优化方法包括:

- 缓冲区合并 :减少独立缓冲区数量,合并为大缓冲区。

- 缓冲区预取 :预测下一层需要的数据,提前进行数据预取。

- 局部化存储访问 :优化内存地址映射策略,尽量使用局部性原理减少访问延迟。

通过上述章节的深入分析,我们对CNN中关键层的实现与优化进行了详细探讨,涵盖了从基础理论到FPGA实现细节的全方位内容。这为后续硬件加速和性能优化打下了坚实的理论和实践基础。

7. 硬件加速的深度学习应用

7.1 硬件加速器的种类与特点

7.1.1 不同硬件加速器的对比分析

硬件加速器是专门设计用来处理特定类型计算任务的电子设备,能够显著提高计算效率。常见的硬件加速器包括ASICs(Application-Specific Integrated Circuits)、FPGAs(Field-Programmable Gate Arrays)、GPUs(Graphics Processing Units)以及TPUs(Tensor Processing Units)。ASICs是针对特定应用优化的专用集成电路,提供最优性能但缺乏灵活性。FPGAs则提供了在硬件层面上可编程的灵活性,适用于快速迭代和原型设计。GPUs最初是为图形处理设计的,但其高度并行的架构使其非常适合深度学习的矩阵运算。TPUs由Google设计,专门为机器学习任务优化,提供了极高的性能和能效。

每种加速器都有其优势和局限性,适用于不同的应用场景。在深度学习领域,FPGA由于其灵活性和较低的功耗特点,在需要快速原型开发和优化能效比的场合中占据了重要的地位。

7.1.2 FPGA在硬件加速器中的地位

FPGA在硬件加速器市场中以其独特的地位脱颖而出,主要是由于以下几个原因:

- 可编程性和灵活性 :FPGA可以在硬件级别上进行编程,这意味着开发者可以根据需要调整硬件逻辑,以适应不同的算法和应用场景。

- 低延迟和高性能 :FPGA可以实现接近硬件的处理速度,并且由于其低延迟的特性,非常适合对实时性要求高的应用场景。

- 能效比优化 :FPGA具有较低的功耗和较高的能效比,使得其在边缘计算和移动设备中越来越受欢迎。

因此,FPGA在需要快速适应新算法、对能效有严格要求的硬件加速器市场中,成为了一种理想的解决方案。

7.2 FPGA加速深度学习应用案例

7.2.1 实际应用中FPGA的加速效果

在实际应用中,FPGA已经被成功应用于多种深度学习场景中,并且取得了显著的加速效果。例如,在数据中心的图像识别任务中,FPGA加速器可以将推理时间缩短数倍,同时降低系统的功耗。在语音识别和自然语言处理方面,FPGA通过高度定制的处理单元,可以有效处理复杂的神经网络模型,提高处理速度,同时减少能耗。

7.2.2 应用案例分析与经验总结

在应用案例分析中,我们可以看到FPGA加速器在处理大规模并行计算任务时的优势。一个典型的例子是自动驾驶汽车中的视觉处理系统。利用FPGA,汽车可以在不增加额外功耗的情况下,实时处理来自摄像头的图像数据,执行复杂的计算机视觉算法,并做出快速响应。

从这些案例中可以总结出,FPGA在深度学习应用中的成功经验包括:对关键路径的优化、利用并行处理能力、合理分配存储资源以及优化数据流管理。这些经验对于未来利用FPGA进行深度学习应用的开发具有重要的指导意义。

7.3 FPGA资源优化与未来展望

7.3.1 资源优化的策略与实践

FPGA资源优化是提高系统性能和降低成本的关键。优化策略主要包括:

- 算法优化 :优化深度学习算法本身,例如使用高效的网络结构,减少冗余计算。

- 硬件设计优化 :在FPGA设计阶段采用高级优化技术,比如流水线技术、资源共享和功能模块化设计。

- 系统级优化 :从整个系统的角度出发,考虑如何有效地利用FPGA资源,包括与CPU或其他加速器的协同工作。

实践上,资源优化通常需要对应用进行深入分析,了解资源瓶颈所在,并采取相应的优化措施。例如,在设计卷积神经网络(CNN)时,可以通过模型剪枝和量化技术来减少所需的乘加运算量,从而降低对FPGA资源的需求。

7.3.2 FPGA在深度学习领域的未来发展趋势

随着深度学习的不断进步,FPGA在这一领域的应用前景愈发广阔。未来的FPGA将会提供更多的逻辑资源和存储带宽,以支持更复杂、更大规模的深度学习模型。同时,随着设计工具和开发流程的不断优化,FPGA的开发门槛将会进一步降低,使其更易于被广泛的开发者群体采用。

另外,结合机器学习自动化设计(ML-ASIC)的发展,我们可以期待FPGA在深度学习领域的应用将变得更加智能化和高效化,加速创新并推动技术边界的不断扩展。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:该项目\"FPGA-CNN-master.zip\"提供了一个完整的教程和源码库,用于在FPGA硬件上实现CNN模型。FPGA作为可编程集成电路,特别适合执行深度学习的并行计算任务,如CNN的卷积和池化操作,与CPU或GPU相比具有更高的能效比。学习者通过此项目可掌握硬件层面的深度学习模型实现,理解软件算法到硬件逻辑的转换,提高运算速度和系统性能。该项目内容涵盖深度学习基础概念,CNN结构,以及如何优化FPGA资源以实现高效能的CNN运算。

本文还有配套的精品资源,点击获取