STM32F103微控制器与TFT彩屏的交互指南

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本教程介绍了如何使用STM32F103微控制器来驱动TFT彩屏,涵盖了从GPIO配置到图像处理的全部过程。教程详细讲解了SPI通信协议、LCD控制器编程、图像数据格式转换等关键步骤,并提供了软件框架和调试技巧,以帮助开发者实现图形和文本的显示功能。

1. STM32F103微控制器简介

STM32F103微控制器是STMicroelectronics公司生产的一款高性能的ARM Cortex-M3微控制器,广泛应用于工业控制、消费电子、医疗设备等地方。这款微控制器具有丰富的接口和强大的处理能力,是嵌入式开发者的理想选择。

1.1 STM32F103微控制器的特性

STM32F103微控制器的主要特性包括:

- ARM 32位Cortex-M3 CPU核心,运行频率最高可达72MHz;

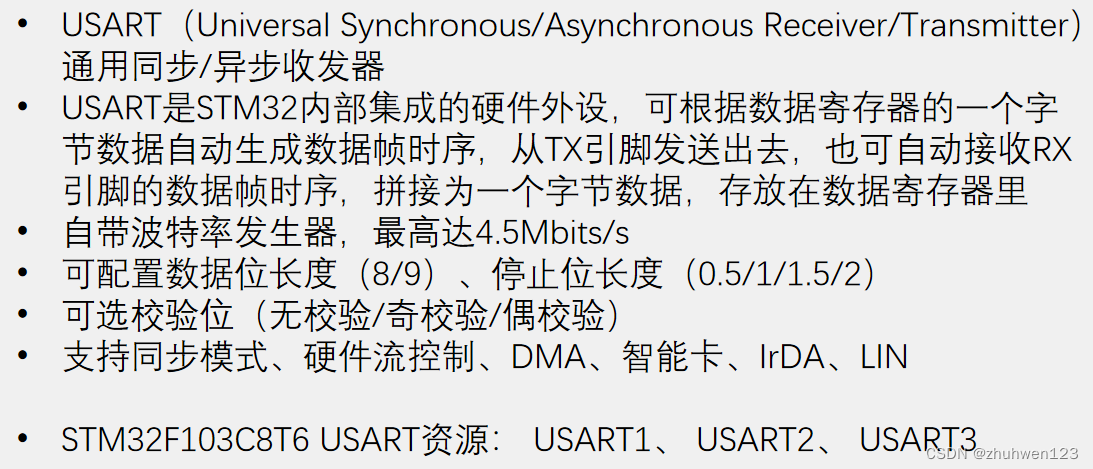

- 丰富的外设接口,包括ADC、UART、I2C、SPI、CAN等;

- 具备多种低功耗模式,以适应低功耗应用场合;

- 大容量的存储空间,包括64KB到128KB的闪存和20KB的RAM。

1.2 STM32F103微控制器的应用领域

由于其高性能和丰富的功能,STM32F103微控制器广泛应用于:

- 工业自动化设备;

- 传感器数据采集与处理;

- 便携式医疗设备;

- 智能家居控制器;

- 汽车电子。

理解了STM32F103微控制器的基本特性和应用领域,我们才能更好地深入学习和使用这款微控制器,以实现各种复杂的嵌入式系统设计。在接下来的章节中,我们将详细探讨TFT彩屏的技术参数和驱动实现,以及如何通过GPIO配置和SPI通信协议来扩展STM32F103的功能。

2. TFT彩屏特性与驱动介绍

2.1 TFT彩屏的技术参数

2.1.1 显示分辨率与色彩深度

TFT(Thin-Film Transistor)彩屏的显示分辨率和色彩深度是衡量其显示质量的重要指标。显示分辨率指的是屏幕上能够显示的像素数量,通常以宽×高的形式表示,如320×240。分辨率越高,屏幕显示的图像细节越丰富,用户的视觉体验越好。

色彩深度决定了屏幕能够显示的颜色种类数量。常见的有16位色(65536种颜色)、24位色(1677万种颜色),甚至更高,如32位色。色彩深度越高,屏幕显示的图像色彩越丰富,越接近真实世界。

2.1.2 接口类型与数据传输速率

TFT彩屏通常通过各种接口与微控制器相连,常见的接口类型包括并行接口和串行接口,如SPI、I2C等。并行接口能够提供较高的数据传输速率,适合于高分辨率的屏幕。而串行接口虽然传输速率较低,但接口简单,可以节省微控制器的IO资源。

数据传输速率决定了屏幕能够快速更新显示内容的能力。在实际应用中,需要根据所用微控制器的数据处理能力以及屏幕的性能来选择合适的接口类型和配置。

2.2 TFT彩屏驱动程序的实现

2.2.1 驱动程序框架概述

为了充分发挥TFT彩屏的显示性能,需要开发专门的驱动程序。驱动程序通常包括初始化、配置显示参数、更新显示内容等基本功能。驱动程序框架通常会涉及以下几个部分:

- 硬件抽象层(HAL):负责与硬件直接相关的操作,如GPIO配置、时序控制等。

- 显示驱动核心:管理显示缓冲区,实现图像数据到屏显的转换。

- 应用接口层(API):为上层应用提供简洁的接口,如画点、画线、显示图像等。

2.2.2 显示缓冲区管理和动态更新技术

显示缓冲区是驱动程序中用于暂存即将显示到屏幕上的图像数据的内存区域。合理管理显示缓冲区对于动态更新屏幕内容至关重要。动态更新技术利用双缓冲或多缓冲技术减少图像闪烁和撕裂现象。在TFT彩屏中,常用的技术有:

- 双缓冲:在内存中维护两套图像数据,一套在屏幕上显示,另一套正在被更新。当更新完毕后,两套图像交换角色。

- 垂直同步(V-Sync):利用屏幕垂直刷新的间隔时间来更新图像数据,减少图像撕裂。

// 伪代码示例:双缓冲技术实现#define BUFFER_A 0#define BUFFER_B 1uint8_t screen_buffer[2][DISPLAY_WIDTH * DISPLAY_HEIGHT]; // 显示缓冲区A和Bint current_buffer = BUFFER_A;void update_screen() { display_buffer(current_buffer); // 将当前缓冲区内容显示到屏幕上 current_buffer = 1 - current_buffer; // 切换缓冲区}void draw_on_screen() { // 在非当前缓冲区上绘图,不影响当前屏幕上显示的内容 draw_to_buffer(1 - current_buffer);} 在上述示例代码中, update_screen 函数负责更新显示内容,它根据 current_buffer 变量来决定使用哪个缓冲区的内容进行显示。 draw_on_screen 函数则允许在非当前显示的缓冲区上进行绘图操作,避免了直接在显示内容上修改可能引起的闪烁。

动态更新技术在实现时需要考虑到屏幕刷新频率和缓冲区切换的时机,以确保图像更新的流畅和稳定。此外,针对高分辨率或高帧率的应用,驱动程序还需要优化以减少延迟和提升性能。

3. GPIO配置方法与SPI通信协议实现

3.1 GPIO的基本配置

3.1.1 GPIO引脚的功能选择与配置

GPIO(通用输入输出)引脚在微控制器中扮演着基础但至关重要的角色。STM32F103微控制器具有灵活的GPIO引脚配置功能,使得同一个引脚可以在不同的模式下使用,如数字输入、数字输出、复用功能以及模拟输入。

在进行GPIO引脚功能选择之前,首先要熟悉STM32F103的引脚图,了解每个引脚的可用功能。接下来,通过软件配置,例如设置GPIO寄存器,可以确定特定引脚的工作方式。

例如,配置一个GPIO引脚作为输出,需要设置GPIOx_CRL或者GPIOx_CRH寄存器中的模式位和输出类型位。下面是一个设置GPIO为推挽输出模式的代码示例:

void GPIO_Configuration(void){ // 选择GPIOA的第5脚作为输出引脚 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // 将GPIOA的第5脚配置为推挽输出,最大输出速度为50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);} 在此代码中, GPIO_InitStructure 结构体用于配置GPIO参数。 GPIO_Pin_5 指定了GPIO引脚编号, GPIO_Mode_Out_PP 设置为推挽输出模式, GPIO_Speed_50MHz 设置了引脚的最大切换速度。

3.1.2 输入输出模式的设置与控制

设置完GPIO引脚为特定模式后,接下来就是实现对这些引脚的控制。在输入模式下,可以读取外部信号的状态,而在输出模式下,则可以控制外部设备。

对于输出模式,可以通过写入GPIOx_IDR寄存器的对应位来改变引脚电平,从而驱动连接到引脚的外部设备。以下代码展示了如何使能和关闭一个连接到GPIOA第5脚的LED灯:

void LED_On(void){ // 设置GPIOA的第5脚为高电平 GPIO_SetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);}void LED_Off(void){ // 设置GPIOA的第5脚为低电平 GPIO_ResetBits(GPIOA, GPIO_Pin_5);} 这里, GPIO_SetBits 函数将指定的GPIO引脚设置为高电平,而 GPIO_ResetBits 函数则将指定引脚设置为低电平。

对于输入模式,可以通过读取GPIOx_IDR寄存器的相应位来检测引脚的电平状态。例如,以下代码演示了如何读取GPIOA第5脚的状态:

uint8_t GetButtonState(void){ return GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_5);} 在这个函数中, GPIO_ReadInputDataBit 用于读取指定引脚的状态并返回,如果引脚为高电平则返回1,为低电平则返回0。

3.2 SPI通信协议的深入解析

3.2.1 SPI协议的工作原理与帧结构

SPI(串行外设接口)是一种高速的,全双工,同步的通信总线,它广泛应用于微控制器和各种外围设备之间的通信,例如传感器、SD卡、LCD显示屏等。

SPI通信通常包括四个信号线:SCLK(时钟线)、MOSI(主设备数据输出,从设备数据输入线)、MISO(主设备数据输入,从设备数据输出线)和SS(从设备选择线)。其工作原理是主设备提供时钟信号(SCLK),并在MOSI和MISO线上进行数据的发送和接收。

SPI通信协议中的一个基本操作单元称为“帧”,每个帧包含一个字节的8位数据。数据传输通常以帧为单位进行,且可以是全双工或者半双工模式。全双工模式下,数据可以同时双向传输,而半双工模式下,则是在同一时刻只能进行一个方向的数据传输。

3.2.2 STM32F103中SPI模块的初始化与使用

STM32F103微控制器内部集成了多个SPI模块,通过这些模块,开发者可以实现与外部设备之间的SPI通信。初始化SPI模块的过程包括配置SPI的工作模式、波特率、数据格式等参数。

首先,需要开启SPI模块的时钟,并配置GPIO引脚用于SPI信号传输。以下是一个基本的SPI初始化函数示例:

void SPI_Configuration(void){ // 开启SPI1和GPIOB的时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SPI1 | RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; // SPI1的SCK、MISO和MOSI分别连接到GPIOB的第13、14和15脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14 | GPIO_Pin_15; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; // 复用推挽输出模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 配置SS引脚为推挽输出模式,用于片选 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); // 配置SPI1的通信参数 SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure; SPI_InitStructure.SPI_Direction = SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; // 全双工模式 SPI_InitStructure.SPI_Mode = SPI_Mode_Master; // 主设备模式 SPI_InitStructure.SPI_DataSize = SPI_DataSize_8b; // 数据大小为8位 SPI_InitStructure.SPI_CPOL = SPI_CPOL_High; // 时钟极性高 SPI_InitStructure.SPI_CPHA = SPI_CPHA_2Edge; // 第二个时钟边沿采样数据 SPI_InitStructure.SPI_NSS = SPI_NSS_Soft; // 软件管理片选信号 SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_16; // 波特率预分频值为16 SPI_InitStructure.SPI_FirstBit = SPI_FirstBit_MSB; // 高位在前 SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial = 7; // CRC值计算的多项式 SPI_Init(SPI1, &SPI_InitStructure); // 使能SPI1 SPI_Cmd(SPI1, ENABLE);} 在这个初始化函数中,我们首先设置了与SPI通信相关的GPIO引脚,然后定义了SPI模块的工作模式。 SPI_Init 函数用于初始化SPI结构体内的参数,最后通过 SPI_Cmd 启动SPI模块。

完成初始化后,就可以通过 SPI_SendData 和 SPI_ReceiveData 函数发送和接收数据了。例如,以下代码展示了如何通过SPI发送一个字节的数据:

void SPI_SendByte(uint8_t byte){ // 等待发送缓冲区为空 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET); // 发送数据 SPI_SendData8(SPI1, byte); // 等待接收到数据 while (SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI1, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET); // 读取接收到的数据(这里只是读取,实际应用中可以利用读取到的数据) (void)SPI_I2S_ReceiveData(SPI1);} 在这里, SPI_I2S_GetFlagStatus 用于检查SPI的状态标志位, SPI_SendData8 用于发送一个字节的数据,而 SPI_I2S_ReceiveData 则用于读取接收到的数据。

4. LCD控制器编程与图像数据处理

4.1 LCD控制器的编程接口

4.1.1 LCD控制器寄存器配置

在STM32F103微控制器中,LCD控制器的编程接口主要通过一系列的寄存器来进行配置和操作。LCD控制器的相关寄存器负责设置显示模式、颜色格式、时序参数等,从而控制LCD面板的显示输出。

LCD寄存器的配置可以分为以下几个步骤:

- 初始化时钟源:确保为LCD控制器提供一个合适的时钟信号。

- 配置LCD时序参数:根据所连接的LCD面板规格书,设置垂直同步、水平同步、数据使能等时序参数。

- 选择显示模式:设置为单扫描模式或双扫描模式,决定是使用4位还是8位数据接口。

- 配置像素格式:设置像素的颜色深度,例如16位或24位颜色。

- 启动LCD控制器:完成上述设置后,激活LCD控制器以开始显示内容。

以下是一个简单的示例代码,展示了如何配置LCD控制器寄存器:

// 以下代码示例仅用于说明,实际应用中需根据具体硬件来配置#define LCD_BASE_ADDRESS 0x68000000 // LCD控制器基地址#define LCD_CR (*(volatile unsigned long*)(LCD_BASE_ADDRESS + 0x00)) // 控制寄存器#define LCD_SR (*(volatile unsigned long*)(LCD_BASE_ADDRESS + 0x04)) // 状态寄存器#define LCD_TIMING (*(volatile unsigned long*)(LCD_BASE_ADDRESS + 0x08)) // 时序寄存器// ... 其他寄存器定义void LCD_Init(void) { // 1. 初始化时钟源代码 // 2. 配置LCD时序参数 LCD_TIMING = /* 时序参数配置值 */; // 3. 选择显示模式 // 根据硬件需求设置显示模式,例如: // LCD_CR |= (1 << 0); // 启用单扫描模式 // 4. 配置像素格式 // 例如设置为16位颜色深度: LCD_CR |= (1 << 8); // 16位颜色深度位设置 // 5. 启动LCD控制器 LCD_CR |= (1 << 1); // 启用LCD控制器位设置}在上述代码中,通过定义的宏将寄存器地址映射为可操作的指针,从而可以直接通过指针赋值来配置寄存器。每个寄存器的配置值需要根据LCD面板的具体参数进行设置。LCD控制器一旦启动,就可以进一步通过编程实现具体的显示功能。

4.1.2 显示内容的绘制方法

一旦LCD控制器初始化完成,并且时序配置正确无误,开发者可以开始编写代码来绘制显示内容。在STM32F103中,可以通过直接操作显存(framebuffer)来绘制图像、文字等图形元素。

LCD显存通常是一个位于内存中的缓冲区,LCD控制器会周期性地从该缓冲区读取数据,并将其输出到LCD面板上。对显存的操作就像是对显示器像素的直接操作。例如,要绘制一个白色像素,可以将对应位置的内存单元设置为白色对应的值。

以下是绘制一个白色像素的代码示例:

#define LCD_FRAMEBUFFER 0x60000000 // 假设显存起始地址是0x60000000void DrawWhitePixel(uint16_t x, uint16_t y) { // 计算像素在显存中的位置 // 这里假设LCD分辨率为128x160,每像素16位,且按行存储 uint16_t *pixelAddr = (uint16_t *)(LCD_FRAMEBUFFER + 2 * (y * 128 + x)); // 设置像素颜色为白色(在16位颜色模式下) *pixelAddr = 0xFFFF;}int main(void) { // 初始化LCD控制器等其他必要的初始化工作 // ... // 绘制一个白色像素在(10, 10)的位置 DrawWhitePixel(10, 10); // 主循环中可以继续绘制其他图形 // ... return 0;} 在这个示例中, LCD_FRAMEBUFFER 宏定义了显存的起始地址。 DrawWhitePixel 函数计算了给定像素坐标的内存地址,并将该地址对应的内存单元设置为白色值。这个函数可以在主程序的循环中调用,以绘制所需的图形和图案。

4.2 图像数据处理与格式转换

4.2.1 图像数据的读取与解析

处理图像数据通常涉及从存储介质读取图像文件,并解析其内容以提取图像数据。图像文件可以是位图(BMP)、联合图像专家组(JPEG)、图形交换格式(GIF)等不同格式。针对STM32F103微控制器的资源限制,BMP格式是较为常用的选择,因为它不涉及复杂的编码和解码过程。

在读取和解析BMP图像文件时,需要关注几个关键点:

- BMP文件头:包含图像的宽度、高度、颜色格式等信息。

- 位平面信息:确定图像数据的存储方式和颜色值。

- 图像数据:实际的像素数据,用于显示。

以下是一个简化的BMP文件读取与解析的代码示例:

typedef struct { uint32_t type; // 文件类型,应该为\'BM\' uint32_t size; // 文件大小 uint16_t reserved1; uint16_t reserved2; uint32_t offset; // 数据起始地址相对于文件头的偏移 // ... 其他头信息} BMP_FileHeader;typedef struct { uint32_t size; int32_t width, height; uint16_t planes; uint16_t bitCount; uint32_t compression; uint32_t sizeImage; int32_t XPelsPerMeter; int32_t YPelsPerMeter; uint32_t clrUsed; uint32_t clrImportant;} BMP_InfoHeader;void BMP_Init(const char* filename) { BMP_FileHeader fileHeader; BMP_InfoHeader infoHeader; FILE* bmpFile = fopen(filename, \"rb\"); // 读取文件头和信息头 fread(&fileHeader, sizeof(BMP_FileHeader), 1, bmpFile); fread(&infoHeader, sizeof(BMP_InfoHeader), 1, bmpFile); // 检查位图类型和位平面数(仅支持1位平面) if (fileHeader.type != 0x4D42 || infoHeader.planes != 1) { // 错误处理 } // 图像数据处理逻辑(读取、处理、转换等) // ... fclose(bmpFile);}int main(void) { // 调用初始化函数读取BMP文件 BMP_Init(\"image.bmp\"); // ... return 0;}在这个代码中,定义了两个结构体来表示BMP文件的文件头和信息头。通过打开BMP文件,并读取这两个头结构体中的信息,可以确认该文件是否为标准位图格式,并获取图像的基本属性(如宽度、高度和颜色深度)。之后,可以根据这些信息来读取和处理图像数据。

4.2.2 常用图像格式的转换方法与优化

由于资源限制和显示需求,常常需要对图像格式进行转换。常见的转换需求包括将图像数据转换为适合LCD控制器直接显示的格式、优化图像大小和颜色深度以减少存储空间和提高显示效率等。

针对STM32F103微控制器和LCD显示的特定要求,转换步骤可能包括以下几点:

- 颜色深度调整 :将图像的颜色深度调整为适合LCD显示的格式,比如从24位转换为16位。

- 尺寸调整 :根据LCD的显示分辨率,对图像进行缩放,使其适应屏幕尺寸。

- 格式转换 :将图像从存储格式转换为内存中的显存格式,例如从行主序到列主序。

- 优化算法 :使用优化算法减少内存使用和提高处理速度。

以下是一个颜色深度调整的代码示例:

void ConvertColorDepth(uint16_t* dstBuffer, uint8_t* srcBuffer, uint16_t width, uint16_t height, uint8_t srcColorDepth, uint8_t dstColorDepth) { for (int y = 0; y < height; ++y) { for (int x = 0; x < width; ++x) { // 读取源像素颜色值 uint8_t color = srcBuffer[y * width + x]; // 根据源色深和目标色深,转换颜色值 switch (srcColorDepth) { case 24: switch (dstColorDepth) { case 16: // 转换24位到16位颜色值 // 此处省略具体转换代码 break; // ... 其他色深转换 } break; // ... 其他源色深情况 } // 将转换后的颜色值存入目标缓冲区 dstBuffer[y * width + x] = color; } }}int main(void) { // 假定已有源图像数据和目标显存地址 uint16_t* framebuffer = (uint16_t*)LCD_FRAMEBUFFER; uint8_t* imageBuffer = /* ... 源图像数据 */; uint16_t imageWidth = /* 图像宽度 */; uint16_t imageHeight = /* 图像高度 */; // 调用转换函数,将24位图像转换为LCD显示的16位格式 ConvertColorDepth(framebuffer, imageBuffer, imageWidth, imageHeight, 24, 16); // ... return 0;} 在这个示例中, ConvertColorDepth 函数负责将图像数据从源颜色深度转换到目标颜色深度。函数中通过嵌套循环遍历每个像素,并根据源色深和目标色深执行相应的转换逻辑。在实际应用中,需要根据具体的色深值来填充转换逻辑代码,以确保图像颜色正确显示。

以上就是对LCD控制器编程与图像数据处理的详细介绍。通过理解LCD控制器的寄存器配置、显存操作以及图像数据的读取解析和格式转换,可以有效地在STM32F103平台上实现复杂的显示任务。

5. 开源库与软件框架使用与程序调试技巧

5.1 开源库与软件框架的集成使用

在现代嵌入式开发中,利用开源库可以极大地缩短开发周期,并利用社区的力量提高程序的稳定性和安全性。对于STM32F103微控制器,有多种开源库和软件框架可供选择,例如HAL库、LL库,以及一些第三方库如USB、Ethernet等。

5.1.1 管理与选择适合的开源库

选择合适的开源库是提高开发效率的关键。一个好的库通常具备以下特点:

- 文档齐全 :文档的详尽程度直接决定了开发者的学习曲线,一个有良好文档的库可以快速上手。

- 社区活跃 :一个活跃的社区意味着遇到问题时能快速找到解决方案或得到社区的支持。

- 维护良好 :库的维护状态反映了其可靠性和未来支持的前景。

- 许可证兼容性 :确保开源库的许可证与项目要求兼容,避免未来潜在的版权问题。

5.1.2 集成开源库到项目中的步骤与注意事项

集成开源库到项目中通常遵循以下步骤:

- 下载库文件 :根据项目需求下载合适的库文件。

- 配置项目环境 :将库文件添加到项目中,并在项目设置中配置库文件的路径。

- 集成库函数 :通过头文件包含或库文件链接的方式将库函数集成到项目中。

- 调整编译器设置 :配置编译器以识别库文件和相关的编译选项。

- 编写代码调用库函数 :在项目代码中调用库提供的功能。

- 测试验证 :对集成后的程序进行充分测试,确保功能正确无误。

注意事项:

- 兼容性检查 :确保所选库与目标硬件和开发环境兼容。

- 版本控制 :跟踪库文件的版本,便于问题追溯和升级管理。

- 安全性更新 :定期检查并更新库文件,以修复可能存在的安全漏洞。

5.2 程序调试技巧与问题诊断

调试是软件开发中不可或缺的一环,尤其在嵌入式系统中,硬件的复杂性增加了调试的难度。

5.2.1 硬件调试工具的使用与技巧

硬件调试工具如JTAG、SWD接口的调试器和逻辑分析仪能够提供实时的硬件状态信息,对于问题诊断至关重要。

使用硬件调试工具时,以下技巧值得参考:

- 充分利用调试器的断点功能 :合理设置断点能够帮助定位代码中执行流程的错误。

- 观察寄存器和内存 :在调试过程中观察关键寄存器和内存的变化,有助于理解程序状态。

- 数据追踪 :使用逻辑分析仪或调试器的数据追踪功能,分析串行通信或外设交互过程中的数据流。

5.2.2 软件调试方法与常见问题分析

软件调试方法一般包含以下几个方面:

- 代码审查 :对代码进行仔细的审查,可以发现潜在的逻辑错误和编码不规范问题。

- 单元测试 :对每个独立模块进行单元测试,保证每个部分的正确性。

- 日志记录 :在关键路径上添加日志输出,有助于追踪程序运行时的状态。

常见的问题分析包括:

- 死循环 :通过日志输出或调试器的堆栈追踪找到死循环的源头。

- 内存泄漏 :使用内存检测工具如Valgrind,监控程序内存使用情况,寻找潜在的内存泄漏。

- 性能瓶颈 :使用性能分析工具,比如gprof或STM32CubeMX提供的性能分析模块,找出程序执行的瓶颈所在。

通过将硬件调试工具与软件调试方法相结合,开发者能够更快速、更准确地定位问题,从而高效地完成程序调试工作。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本教程介绍了如何使用STM32F103微控制器来驱动TFT彩屏,涵盖了从GPIO配置到图像处理的全部过程。教程详细讲解了SPI通信协议、LCD控制器编程、图像数据格式转换等关键步骤,并提供了软件框架和调试技巧,以帮助开发者实现图形和文本的显示功能。

本文还有配套的精品资源,点击获取