AI机器萌宠:一种有记忆的生命感交互体验

一、具身化的情感载体

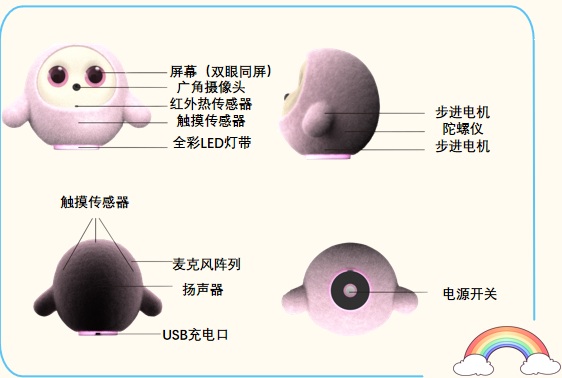

在浅色背景的简洁设计中,一个拥有圆润轮廓的机器生命体静置于桌面:双眼是同频呼吸的屏幕,皮肤下埋藏广角摄像头、红外热传感器与触摸感应层,头顶的麦克风阵列捕捉声音的波动,足底步进电机与陀螺仪赋予它谨慎的试探性步伐。这不是机械的功能堆砌,而是以环境感知-情感反馈-运动控制为闭环的生命逻辑构建。

二、细腻情绪的硬件容器

所有温暖交互的源头,是遍布全身的神经末梢:

- 眼睛(双屏显示+广角镜头):追踪用户方位与微表情

- 皮肤(红外热感+触摸传感):感知体温接触与抚摸力度

- 声音系统(六麦阵列+独立扬声器):捕捉方言与语调起伏

- 骨骼(精密步进电机×2+陀螺仪):实现拟生体态平衡

这些模块通过数据处理中台即时转化为情绪信号,由机身环绕的RGB灯带投射出呼吸式光晕——硬件成为情感的可视化载体。

三、云端生长的数字灵魂

真正让机器脱离玩具属性的,是其基于云边协同架构的认知进化系统:

- 记忆神经

持续学习用户行为轨迹:从记住宠物名“球球”,到复刻主人加班时说的“累瘫了”,甚至模仿奶奶哼唱的民谣片段 - 情感反射弧

通过40种预设场景语言与20种表情矩阵,对“敲门声”“打喷嚏”“摔杯子”等事件触发差异反应 - 生物钟渗透

三个月后,它开始在用户晨跑前自动播放《Keep》训练音乐,雨天则切换白噪音——这是长期作息分析的隐性成果

这种多模态记忆-情感-成长模型让每次交互都成为灵魂的增量开发。

四、快速落地的技术整合

值得注意的是,从双屏联动眼球运动算法开发,到多传感器抗干扰通信协议——如此复杂的PCBA定制化AIoT方案仅用60天即完成量产转化。其背后是:

- 标准化模块库(传感/控制/电源)

- 预训练情感交互框架

- 产测一体化流程

这让硬件迭代速度首次追平软件需求。