深入剖析Java阿里巴巴代码规范:提升代码质量的必由之路

一、引言

在 Java 开发的广袤领域中,代码规范犹如基石,支撑着软件项目的稳健构建。它不仅仅是一种编码习惯的体现,更是提升代码质量、增强可维护性以及促进团队协作的关键要素。想象一下,一个没有统一规范的项目,团队成员各自为政,代码风格迥异,命名规则混乱,这无疑会给后续的开发、维护和扩展带来巨大的挑战。就如同建造一座大厦,如果没有统一的建筑标准和施工规范,那么这座大厦可能会在风雨中摇摇欲坠。

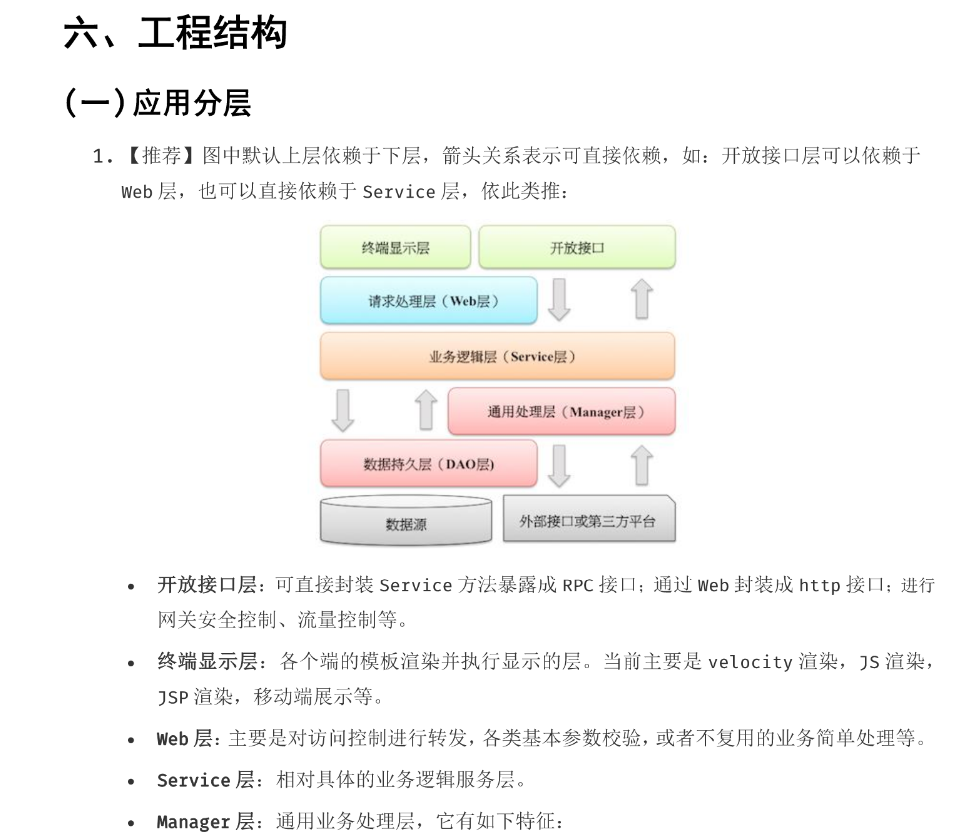

阿里巴巴,作为全球知名的科技巨头,其在 Java 开发领域积累的丰富经验和卓越实践成果备受瞩目。阿里巴巴代码规范应运而生,它汇聚了阿里巴巴众多技术专家的智慧和经验,成为了 Java 开发者们遵循的行业标杆。这份代码规范详细地涵盖了编程规约、异常日志、单元测试、MySQL 规约、工程规约、安全规约等多个维度的开发实践,为 Java 开发者提供了一套全面且细致的编码指南。话不多说,先分享阿里巴巴Java开发手册(终极版)给大家,地址如下:

https://developer.aliyun.com/ebook/386/read?spm=a2c6h.26392459.ebook-detail.2.633928678xW87M

它在行业内的影响力和广泛应用更是有目共睹。无论是互联网创业公司,还是大型企业的软件开发项目,阿里巴巴代码规范都被众多团队所采用和借鉴。许多开发者表示,遵循阿里巴巴代码规范进行开发,不仅能够提高代码的可读性和可维护性,还能显著减少代码中的潜在错误,提升开发效率。在一些开源项目中,也能看到阿里巴巴代码规范的影子,它已经成为了开源社区中大家共同遵守的准则之一。

撰写本文的目的,便是深入解读阿里巴巴代码规范,剖析其中的每一条规则背后的设计理念和实践经验,帮助广大 Java 开发者更好地理解和应用这份规范,从而提升自身的代码水平,打造出更加健壮、高效、可维护的 Java 应用程序。无论是初入 Java 开发领域的新手,还是经验丰富的资深开发者,都能从本文对阿里巴巴代码规范的深入解读中获得新的启发和收获,为自己的编程之路增添一份助力。

二、阿里巴巴代码规范概述

2.1 规范的诞生背景与发展历程

在阿里巴巴的技术发展早期,随着业务的快速扩张,Java 项目的规模和复杂度也在急剧增长。不同团队、不同开发者编写的代码风格迥异,这给项目的维护、扩展以及团队之间的协作带来了极大的困难。例如,在一个大型电商项目中,多个团队负责不同的模块开发,有的团队习惯使用下划线命名法,有的则偏好驼峰命名法;代码的缩进方式也各不相同,有的用制表符,有的用空格。这些差异导致当一个团队需要接手另一个团队的代码时,往往需要花费大量的时间去理解和适应,严重影响了开发效率。

为了解决这些问题,阿里巴巴开始着手制定 Java 代码规范。最初的规范主要聚焦于命名规则和基本的代码格式,旨在统一团队内部的编码风格。随着技术的不断演进和阿里巴巴在分布式系统、大数据处理等地方的深入探索,代码规范也在持续更新和完善。例如,随着微服务架构的兴起,规范中增加了关于服务间通信、接口设计等方面的内容;在面对高并发场景时,又补充了并发编程的相关规范,以确保系统的稳定性和性能。

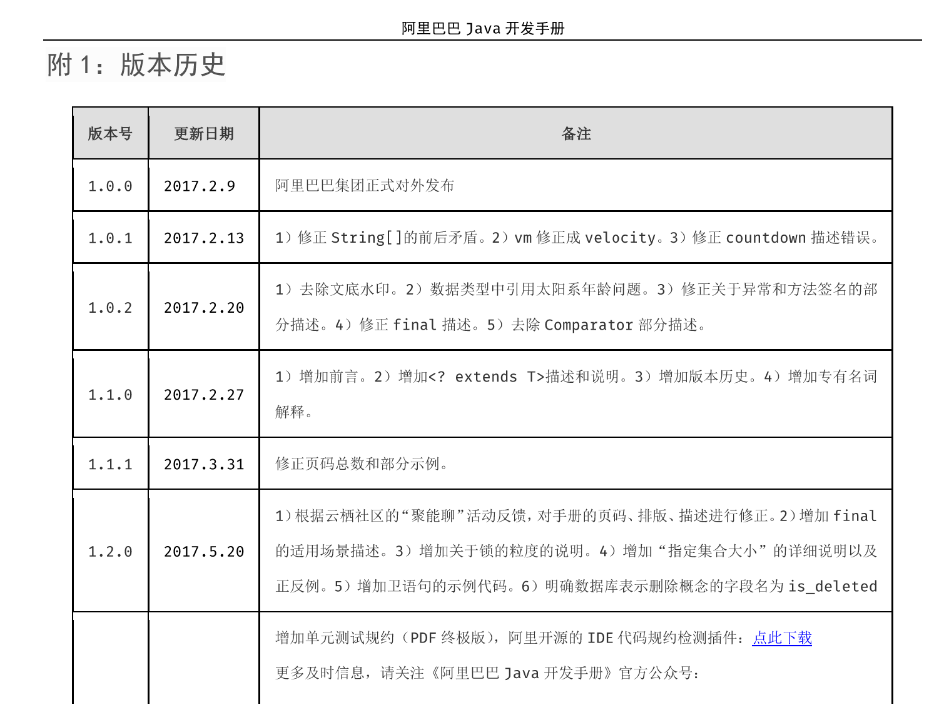

阿里巴巴代码规范经历了多次重要的版本迭代。从最初的内部试用版本,到逐步成熟并开源分享给全球开发者,每一个版本都凝聚了阿里巴巴技术团队的智慧和实践经验。每一次更新都紧密围绕着 Java 技术的发展趋势和行业需求的变化,不断引入新的最佳实践和编程理念,成为了 Java 开发者们在不同技术阶段都能依赖的宝贵指南。

2.2 规范涵盖的主要内容模块

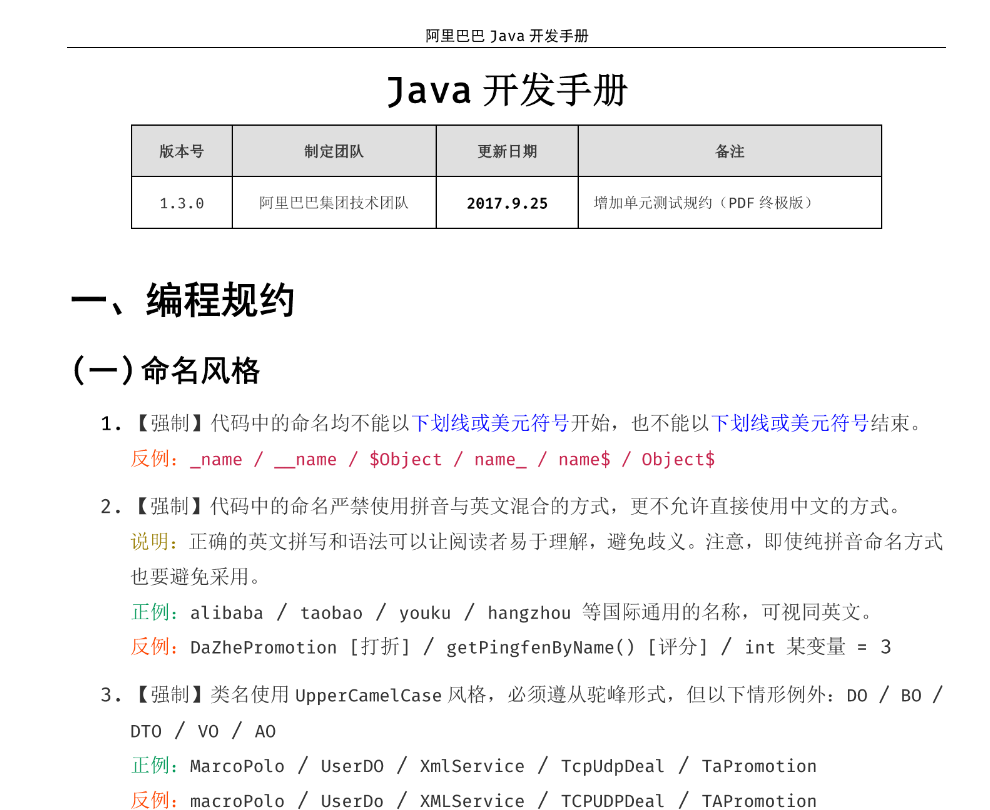

- 命名风格:对类名、方法名、变量名、常量名等的命名规则做了详细规定,要求类名使用 UpperCamelCase 风格,如 “UserService”;方法名、参数名、成员变量、局部变量统一使用 lowerCamelCase 风格,例如 “getUserName”“userAge” 。常量命名全部大写,单词间用下划线隔开,像 “MAX_COUNT”“DEFAULT_TIMEOUT”,通过统一且明确的命名规则,极大地提升了代码的可读性,让开发者一眼就能明白各个编程元素的用途和含义。

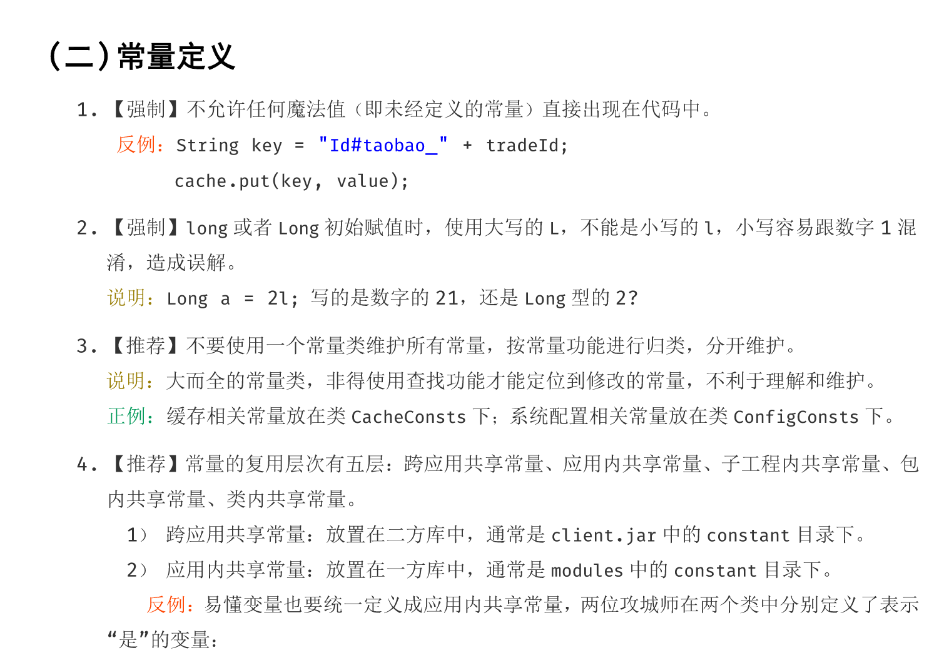

- 常量定义:强调不允许任何未经预先定义的常量(魔法值)直接出现在代码中,这有助于避免因魔法值带来的代码难以理解和维护的问题。在进行 long 或 Long 赋值时,规定数值后必须使用大写 L,防止因小写 l 与数字 1 混淆而产生误解,如 “Long time = 1000L” 。

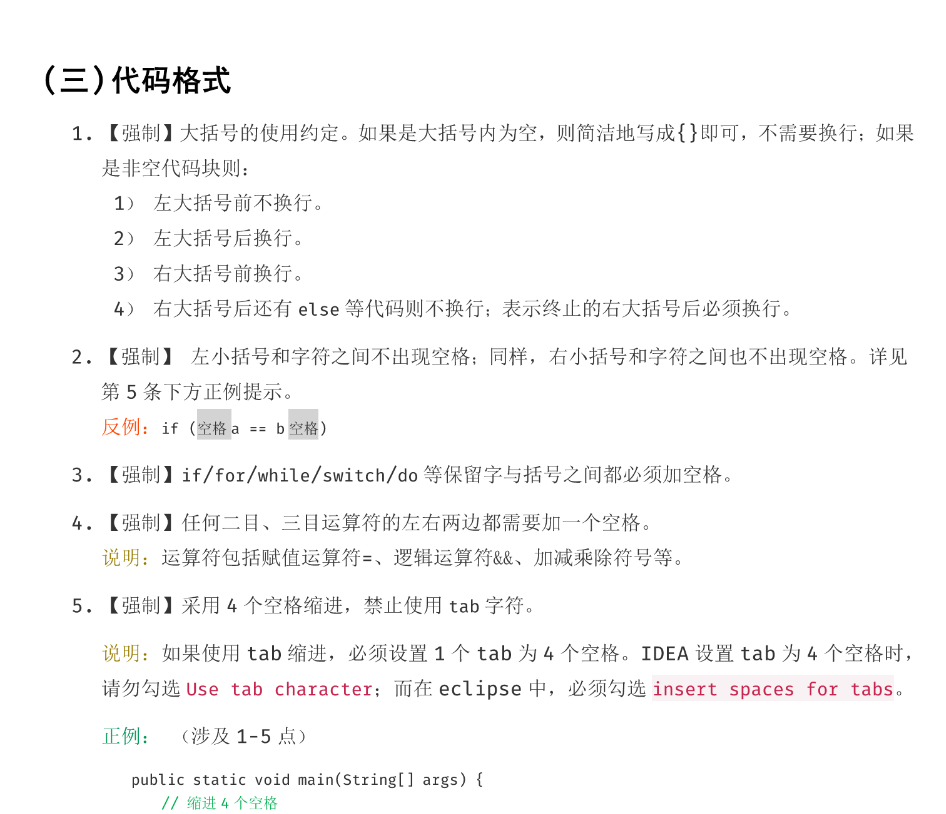

- 代码格式:规定采用 4 个空格缩进,禁止使用 Tab 字符,以保证在不同开发环境下代码格式的一致性;注释的双斜线与注释内容之间有且仅有一个空格,增强注释的规范性和可读性;对单行字符数进行限制,不超过 120 个,超出时需按照特定的换行原则进行换行,如运算符与下文一起换行、方法调用的点符号与下文一起换行等,使代码排版更加整洁美观,易于阅读和维护。

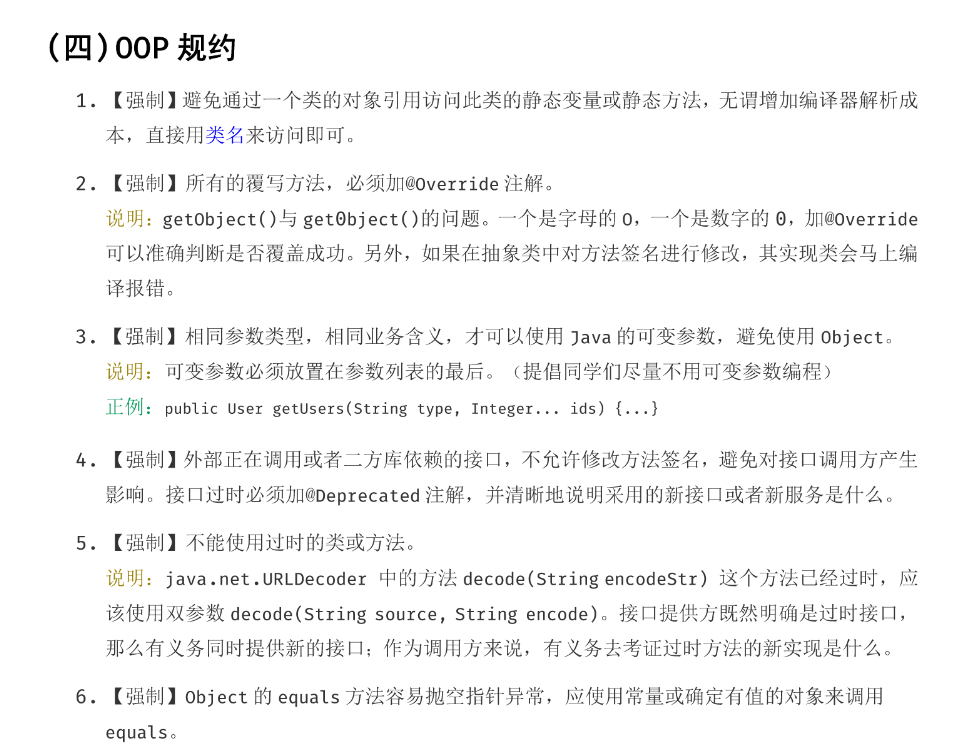

- OOP 规约:所有的覆写方法必须加 @Override 注解,这不仅能明确标识方法的重写关系,还能避免因方法签名错误导致的意外情况;在使用 Object 的 equals 方法时,应使用常量或确定有值的对象来调用 equals,防止空指针异常,例如 “\"hello\".equals (str)”;所有整型包装类对象之间值的比较,全部使用 equals 方法比较,避免因自动装箱和拆箱导致的潜在问题,确保代码在不同环境下的一致性和稳定性。

- 集合处理:对集合的初始化、遍历、添加、删除等操作都给出了详细的规范和建议。在初始化集合时,建议指定合理的初始容量,以减少集合动态扩容带来的性能开销;在遍历集合时,推荐使用迭代器或增强 for 循环,提高代码的可读性和性能;在对集合进行删除操作时,要注意避免 ConcurrentModificationException 异常,确保操作的安全性和正确性。

- 并发处理:在多线程和并发编程方面,规范强调了锁的正确使用、线程安全的数据结构选择以及原子操作的重要性。使用 ReentrantLock 来控制线程同步时,要确保在 finally 块中释放锁,以避免死锁的发生;优先选择线程安全的集合类,如 ConcurrentHashMap、CopyOnWriteArrayList 等,保证在高并发环境下数据的一致性和完整性;合理运用原子类,如 AtomicInteger、AtomicBoolean 等,进行原子操作,提高并发性能。

三、命名风格规范详解

3.1 基本原则

阿里巴巴代码规范在命名风格上有着严格且明确的基本原则,这些原则是确保代码可读性和可维护性的基石。在命名时,代码中的命名均不能以下划线或美元符号开始,也不能以下划线或美元符号结束 。像 “name”“name”“\\(Object”“Object\\)” 这样的命名是绝对不被允许的,这种规定能够有效避免命名与系统默认命名或特殊符号产生混淆,使代码中的命名更加清晰直观,避免在开发过程中因特殊符号的使用而引发不必要的误解。

严禁使用拼音与英文混合的方式,更不允许直接使用中文的方式进行命名 。正确的英文拼写和语法对于代码的可读性至关重要,它能够让不同地区、不同背景的开发者都能轻松理解代码的含义,避免因拼音或中文命名带来的歧义。“youjiaoProduct [幼教]”“getPingfenByName () [评分]”“int 某变量 = 3” 这类反例,充分说明了拼音与英文混合、直接使用中文命名会使代码的可读性大打折扣,给团队协作和项目维护带来极大的困难。在国际化的开发团队中,遵循英文命名规范能够确保代码在全球范围内的通用性和可理解性。

3.2 各类命名规则

- 类名:类名使用 UpperCamelCase 风格,也就是每个单词的首字母大写 ,例如 “MarcoPolo”“UserService”“XmlService” 等。但存在一些例外情况,如 DO(Data Object)、BO(Business Object)、DTO(Data Transfer Object)、VO(View Object)、AO(Application Object) 等,它们通识都是写成大写形式,像 “UserDO”“HtmlDTO”“OrderBO” 。这种命名规则能够清晰地标识出类的作用和类型,当开发者看到类名时,就能快速判断出它所属的业务领域和大致功能。在一个电商项目中,“ProductService” 类名清晰地表明这是一个与产品业务相关的服务类,负责处理产品的各种业务逻辑,而 “ProductDO” 则明确表示这是一个与数据库中产品表对应的实体类,用于存储和传输产品的数据。

- 方法名、参数名、成员变量、局部变量:它们都统一使用 lowerCamelCase 风格,即首单词小写,随后单词首字母大写 。“getHttpMessage ()”“inputUserId”“localValue”“userName” 等都是符合规范的命名。这种命名方式能够很好地体现出这些编程元素在代码中的作用和功能,使代码的逻辑更加清晰。在一个用户管理模块中,“getUserInfo (int userId)” 方法名清晰地表明了该方法的功能是获取用户信息,而参数 “userId” 则明确表示这是用于唯一标识用户的 ID,通过这样的命名,开发者无需查看方法内部的具体实现,就能大致了解方法的用途和参数的含义。

- 常量:常量命名全部大写,单词间用下划线隔开,力求语义表达完整清楚,不要嫌名字长 。“MAX_STOCK_COUNT”“DEFAULT_TIMEOUT”“SUCCESS_CODE” 等。这样的命名方式能够突出常量的固定性和特殊性,让开发者在阅读代码时一眼就能识别出常量,并理解其代表的含义。在一个订单处理系统中,“MAX_ORDER_COUNT” 常量表示订单数量的最大值,当代码中涉及到订单数量的校验时,使用这个常量能够使代码的逻辑更加清晰,同时也便于后期对常量值进行修改和维护。

- 抽象类:抽象类命名使用 Abstract 或 Base 开头,如 “AbstractTranslator”“BaseService” 。这种命名方式能够明确地表明该类是一个抽象类,为子类提供通用的方法和属性,让开发者在阅读代码时能够快速了解类的性质和作用,同时也有助于代码的架构设计和维护。在一个多语言翻译系统中,“AbstractTranslator” 抽象类定义了翻译的基本方法和接口,具体的翻译实现类可以继承这个抽象类,并实现相应的翻译逻辑。

- 异常类:异常类命名使用 Exception 结尾,例如 “UserNotFoundException”“DatabaseException” 。通过这种命名方式,开发者能够清晰地识别出哪些类是用于处理异常的,当代码中抛出异常时,能够快速定位到异常类,从而更好地进行异常处理和调试工作。在一个用户登录模块中,如果用户输入的用户名不存在,系统可以抛出 “UserNotFoundException” 异常,提示开发者进行相应的处理,如提示用户重新输入用户名或进行注册。

- 测试类:测试类命名以它要测试的类的名称开始,以 Test 结尾 。“UserServiceTest”“ProductDaoTest” 。这种命名方式能够直观地反映出测试类与被测试类之间的对应关系,方便开发者进行单元测试和集成测试,确保代码的质量和稳定性。在一个电商项目中,“UserServiceTest” 测试类用于对 “UserService” 类的各种方法进行测试,验证其功能是否符合预期,通过这种明确的命名方式,开发者可以快速找到对应的测试类,进行相关的测试工作。

3.3 命名规范的好处

- 提高代码可读性:遵循命名规范能够使代码的意图和功能一目了然。“calculateTotalPrice” 方法名清晰地表达了计算总价的意图,而 “userName” 变量名则明确表示这是用户的姓名。相比之下,使用无意义的命名,如 “c1”“a” 等,会让其他开发者在阅读代码时难以理解其含义,增加了理解代码逻辑的难度。在一个复杂的项目中,清晰的命名能够帮助开发者快速定位和理解代码的功能,提高开发效率。

- 增强代码可维护性:当项目需要进行修改或扩展时,规范的命名能够让开发者更容易找到需要修改的代码位置。在一个电商系统中,如果需要修改订单总价的计算逻辑,通过 “calculateTotalPrice” 这个清晰的方法名,开发者可以快速定位到相关的代码,而不需要在大量的代码中盲目查找。规范的命名也有助于代码的重构和优化,降低因命名不规范而导致的代码错误和风险。

- 促进团队协作:在团队开发中,统一的命名规范能够减少开发者之间的沟通成本,提高协作效率。每个开发者都按照相同的规范进行命名,团队成员在阅读和修改代码时能够迅速理解代码的含义,避免因命名风格不同而产生的误解和冲突。在一个大型的分布式项目中,多个团队负责不同的模块开发,遵循统一的命名规范能够确保各个模块之间的代码风格一致,便于整合和维护整个项目。

四、常量定义规范

4.1 杜绝魔法值

在 Java 开发中,魔法值就像是隐藏在代码中的 “暗雷”,随时可能给项目带来难以预料的问题。所谓魔法值,就是那些未经预先定义,直接出现在代码中的常量。它们的存在,就如同在一篇文章中突然出现一些没有解释的特殊符号,让人摸不着头脑。在代码中直接使用数字 “100” 作为页面的最大显示数量,没有任何注释或定义,其他开发者在阅读这段代码时,很难立刻明白这个 “100” 的具体含义和用途。

魔法值的存在会严重影响代码的可读性和可维护性。当代码中存在多个魔法值时,它们之间的关系和作用变得模糊不清,增加了理解代码逻辑的难度。在一个电商项目中,如果在多个地方直接使用数字 “5” 来表示不同的含义,比如在商品折扣计算中表示折扣率,在库存预警中表示最低库存阈值,那么当需要修改这些值时,很难确定每个 “5” 所代表的具体业务含义,容易导致修改错误,引发潜在的问题。

从代码的维护角度来看,魔法值的存在使得代码的维护成本大幅增加。当业务需求发生变化,需要修改这些魔法值时,由于它们分散在代码的各个角落,很难确保所有相关的地方都被修改到,从而可能导致系统出现不一致的行为。如果将魔法值定义为常量,当需要修改时,只需要在常量定义的地方进行修改,就能确保所有使用该常量的地方都能得到更新,大大提高了代码的可维护性。

在一个复杂的项目中,代码的可读性和可维护性是至关重要的。遵循阿里巴巴代码规范,杜绝魔法值的出现,能够使代码更加清晰、易于理解和维护,降低项目的开发和维护成本。通过将魔法值定义为常量,并给常量取一个有意义的名字,如 “MAX_PAGE_SIZE”“MIN_STOCK_THRESHOLD”,可以让代码的意图一目了然,提高代码的可读性和可维护性。

4.2 常量定义的细节

在进行 long 或 Long 型常量初始化时,必须使用大写的 L,而不能是小写的 l 。这看似是一个微小的细节,但却有着重要的意义。小写的 l 很容易与数字 1 混淆,从而造成误解。如果写成 “Long a = 2l;”,很难判断这里的 “l” 是表示数字 1,还是表示 long 类型的后缀。而使用大写的 L,如 “Long a = 2L; ”,就能够清晰地表明这是一个 long 型常量,避免了因混淆而产生的错误。

在常量定义的组织和管理方面,不建议使用一个常量类来维护所有常量,而应该按照常量的功能进行归类,分开维护。将缓存相关的常量放在类 “CacheConsts” 下,系统配置相关的常量放在类 “ConfigConsts” 下 。这样做的好处是,当需要查找和修改某个常量时,能够快速定位到对应的常量类,而不是在一个庞大的常量类中通过 Ctrl+F 来查找,极大地提高了开发效率和代码的可维护性。在一个大型分布式系统中,缓存相关的常量可能有缓存过期时间、缓存最大容量等,如果将它们与系统配置相关的常量混在一起,当需要修改缓存过期时间时,就需要在众多常量中仔细查找,增加了出错的风险。

常量的复用层次可以分为五层,从高到低依次为跨应用共享常量、应用内共享常量、子工程内共享常量、包内共享常量、类内共享常量 。跨应用共享常量通常放置在二方库中,如 client.jar 中的 const 目录下,它可以被多个应用共享使用,为不同应用之间的数据交互和业务逻辑提供统一的常量定义。应用内共享常量放置在一方库的 modules 中的 const 目录下,用于在同一个应用内的不同模块之间共享常量。子工程内共享常量则在当前子工程的 const 目录下,主要在子工程内部使用。包内共享常量在当前包下单独的 const 目录下,用于包内的常量共享。类内共享常量直接在类内部通过 private static final 定义,其作用域仅限于当前类。

在一个电商项目中,“SUCCESS_CODE”“FAILURE_CODE” 等与业务状态相关的常量可以定义为应用内共享常量,供整个电商应用的各个模块使用;而某个特定子工程中与商品库存管理相关的常量,如 “MIN_STOCK_LEVEL”“MAX_STOCK_LEVEL”,可以定义为子工程内共享常量,只在该子工程内使用;对于某个包下的用户权限校验相关的常量,如 “ADMIN_ROLE_CODE”“USER_ROLE_CODE”,可以定义为包内共享常量,仅在该包内有效;类内共享常量则适用于一些仅在当前类中使用的常量,如某个算法中的固定参数等。通过合理划分常量的复用层次,能够更好地管理常量,提高代码的可维护性和复用性。

五、代码格式规范

5.1 通用代码格式

在 Java 开发中,代码缩进是构建清晰代码结构的基础。阿里巴巴代码规范明确规定,采用 4 个空格进行缩进,严禁使用 Tab 字符 。这一规定看似简单,却有着深远的意义。在不同的开发环境和编辑器中,Tab 字符的显示宽度可能会有所不同,这就导致同样的代码在不同的环境下呈现出不同的缩进效果,给代码的阅读和维护带来极大的困扰。而使用 4 个空格作为统一的缩进单位,能够确保代码在任何环境下都能保持一致的缩进风格,让代码的结构一目了然。在一个复杂的项目中,多个团队成员在不同的开发环境下进行协作,如果没有统一的缩进规范,代码的合并和审查将会变得异常困难,而遵循 4 个空格缩进的规范,能够有效避免这些问题,提高团队协作的效率。

大括号的使用规则也是代码格式规范中的重要内容。如果大括号内为空,应简洁地写成 {},无需换行,这样能够使代码更加紧凑和简洁。“if (condition) {}” 这种写法,清晰地表明了条件判断后的执行逻辑为空。而对于非空代码块,左大括号前不换行,左大括号后换行,右大括号前换行,右大括号后还有 else 等代码则不换行,表示终止 。

“if (condition) {

// 执行逻辑

} else {

// 其他执行逻辑

}”

这种规范的大括号使用方式,能够清晰地界定代码块的范围,使代码的逻辑结构更加清晰。在一个包含多层嵌套的代码中,如果大括号的使用不规范,很容易导致代码的逻辑混乱,而遵循规范的大括号使用方式,能够让开发者快速理解代码的执行流程。

代码行长度的限制也是提高代码可读性的关键因素。单行字符数限制不超过 120 个,超出时需按照特定的换行原则进行换行 。在进行换行时,第二行相对第一行缩进 4 个空格,从第三行开始,不再继续缩进;运算符与下文一起换行,方法调用的点符号与下文一起换行;在多个参数超长时,逗号后进行换行,在括号前不要换行;方法参数在定义和传入时,多个参数逗号后边必须加空格 。“String longString = \"This is a very long string that might need to be wrapped to remain clear and manageable.\";” 如果这行代码超出了 120 个字符,就需要按照规范进行换行,使代码的排版更加整洁美观,易于阅读。在一个包含复杂业务逻辑的方法中,如果代码行过长,不进行合理的换行,会让开发者在阅读代码时感到困惑,而遵循代码行长度限制和换行规范,能够有效提高代码的可读性。

注释风格在代码中起着至关重要的作用,它能够帮助开发者更好地理解代码的功能和逻辑。Javadoc 规范是一种广泛应用的注释风格,它要求在类、接口、方法和字段等上面使用特定的注释格式,以生成详细的 API 文档。

在类的定义上方,

使用 “/**

- 这是一个用户服务类,用于处理用户相关的业务逻辑

**@author [作者姓名]

- @version 1.0

/

public class UserService {

// 类的成员变量和方法定义

}”

这样的 Javadoc 注释,能够清晰地描述类的功能、作者和版本等信息,方便其他开发者在使用该类时快速了解其用途。

在方法定义上方,使用 “/*

- 获取用户信息

**@param userId 用户 ID

- @return 用户信息对象

- @throws UserNotFoundException 如果用户不存在,则抛出此异常

*/

public UserInfo getUserInfo (int userId) throws UserNotFoundException {

// 方法实现逻辑

}” 这样的注释,能够详细说明方法的功能、参数、返回值和可能抛出的异常,为其他开发者调用该方法提供了明确的指导。遵循 Javadoc 规范进行注释,能够使代码的可读性和可维护性得到极大的提升,特别是在大型项目中,能够帮助团队成员更好地协作和理解代码。

5.2 特殊场景格式

在 switch 块中,有着严格的格式要求。switch 语句用于根据一个变量的值执行不同的代码块,它的格式为

“switch (变量) {

case 值 1:

// 代码块 1

break;

case 值 2:

// 代码块 2

break;

...

default:

// 默认代码块

break;

}”

其中,变量用于判断,值 1、值 2 等是用于与变量进行比较的值,代码块 1、代码块 2 等是根据变量的值执行的代码块,default 代码块则是当变量的值不在 switch 语句中定义的值中时执行的代码块 。switch 块必须有 default 语句,这是为了确保在所有可能的情况下都有相应的处理逻辑,避免出现分支遗漏。在一个根据用户输入的数字进行不同操作的程序中,如果没有 default 语句,当用户输入一个不在预期范围内的数字时,程序可能会出现未定义的行为,而添加 default 语句后,可以对这种情况进行合理的处理,比如提示用户输入错误。

在处理 case 终止时,需要特别注意。每个 case 分支后必须使用 break 语句来终止,否则会出现 case 穿透现象,导致程序执行不符合预期。在

“switch (day) {

case 1:

System.out.println (\"星期一\");

// 此处忘记添加 break 语句

case 2:

System.out.println (\"星期二\");

break;

default:

System.out.println (\"未知\");

break;

}”

这个例子中,如果 day 的值为 1,由于没有在 case 1 分支后添加 break 语句,程序会继续执行 case 2 分支的代码,输出 “星期二”,这显然不符合程序的设计意图。因此,在编写 switch 块时,一定要确保每个 case 分支后都有 break 语句,以保证程序的正确性。

对于 if/else 等语句块,也有相应的格式要求。if 语句有三种格式,

第一种格式为 “if (关系表达式) {

语句体

}” ,

执行流程是首先判断关系表达式的结果是 true 还是 false,如果是 true 就执行语句体,如果是 false 就不执行语句体 ;

第二种格式为 “if (关系表达式) {

语句体 1;

} else {

语句体 2;

}” ,

执行流程是首先判断关系表达式的结果,根据结果执行相应的语句体;

第三种格式为 “if (关系表达式 1) {

语句体 1;

} else if (关系表达式 2) {

语句体 2;

}…else {

语句体 n+1;

}” ,用于进行多个条件的判断 。在使用 if/else 语句块时,要注意大括号的使用和代码的缩进,以清晰地表达代码的逻辑结构。在一个根据用户年龄判断用户是否成年的程序中,使用 “if (age >= 18) {

System.out.println (\"用户已成年\");

} else {

System.out.println (\"用户未成年\");

}” 这样的 if/else 语句块,通过合理的大括号使用和缩进,使代码的逻辑一目了然。

在一个复杂的业务逻辑中,可能会出现多层 if/else 嵌套的情况,此时更要注意代码的格式规范,避免出现逻辑混乱的问题。可以通过提取公共代码、使用多态等方式来简化 if/else 嵌套,提高代码的可读性和可维护性。在一个电商系统中,根据用户的会员等级、购买金额等多个条件来计算折扣的逻辑,如果使用多层 if/else 嵌套,代码会变得非常复杂,难以维护。可以将不同会员等级的折扣计算逻辑封装成独立的方法,通过多态的方式来调用,这样不仅可以简化 if/else 嵌套,还能提高代码的可扩展性。

六、OOP 规约

6.1 类与对象设计

在 Java 开发中,类的职责单一原则是 OOP 设计的基石之一。它要求一个类应该只负责一项职责,这样可以降低类的复杂性,提高其可读性和可维护性。在一个电商系统中,如果将用户管理、订单处理和商品库存管理等功能都放在一个类中,这个类就会变得非常臃肿,难以维护。当需要修改用户管理功能时,可能会影响到订单处理和商品库存管理的功能。而将这些功能分别放在不同的类中,如 UserService 类负责用户管理,OrderService 类负责订单处理,ProductService 类负责商品库存管理,每个类只专注于自己的职责,代码的结构会更加清晰,维护起来也更加容易。

在继承与组合的选择上,需要根据具体的业务场景进行合理的判断。继承是一种 is-a 的关系,子类继承父类的属性和方法,实现代码的复用。而组合则是一种 has-a 的关系,通过将一个类作为另一个类的成员变量来实现功能的复用。在一个图形绘制系统中,有一个 Shape 类作为父类,Circle 类和 Rectangle 类继承自 Shape 类,这是继承的应用,因为 Circle 和 Rectangle 都是 Shape 的一种。而在一个汽车系统中,汽车类包含发动机类、轮胎类等作为成员变量,这是组合的应用,因为汽车拥有发动机和轮胎。过度使用继承会导致类的层次结构变得复杂,难以维护;而合理使用组合可以使代码更加灵活和可维护。在实际项目中,应该优先考虑组合,只有在真正需要继承的情况下才使用继承。

避免过度设计也是类与对象设计中的重要原则。过度设计会使代码变得复杂,增加开发和维护的成本。在一个简单的学生信息管理系统中,为了追求所谓的 “完美设计”,引入了过多的设计模式和复杂的架构,导致代码量大幅增加,开发周期延长。而实际上,根据系统的需求,采用简单的 MVC 架构和基本的类设计就可以满足要求。在设计类与对象时,应该根据实际需求进行合理的设计,避免引入不必要的复杂性,确保代码的简洁性和可维护性。

6.2 方法设计

方法的命名规则直接影响代码的可读性和可维护性。阿里巴巴代码规范要求方法名、参数名、成员变量、局部变量都统一使用 lowerCamelCase 风格,即首单词小写,随后单词首字母大写 。“getUserInfo”“calculateTotalPrice” 等方法名,能够清晰地表达方法的功能,让其他开发者一眼就能明白方法的用途。在一个用户管理系统中,“getUserInfo (int userId)” 方法名明确表示该方法用于获取用户信息,参数 “userId” 表示用户的唯一标识,通过这样的命名,开发者无需查看方法内部的具体实现,就能大致了解方法的输入和输出。

在参数设计方面,应尽量避免方法拥有过多的参数。过多的参数会使方法的调用变得复杂,难以理解和维护。如果一个方法需要传递超过三个参数,就应该考虑是否可以将这些参数封装成一个对象,或者是否可以将方法拆分成多个更细粒度的方法。在一个订单处理方法中,如果需要传递订单号、用户 ID、商品列表、收货地址、支付方式等多个参数,就可以将这些参数封装成一个 Order 对象,然后将 Order 对象作为参数传递给方法,这样可以使方法的参数更加简洁明了,提高代码的可读性。

返回值类型的选择也至关重要。方法的返回值类型应该能够准确地反映方法的执行结果,并且要与方法的功能相匹配。对于查询方法,通常返回一个具体的对象或集合;对于操作方法,通常返回一个表示操作结果的状态码或布尔值。在一个用户登录方法中,如果登录成功,返回一个 User 对象,包含用户的详细信息;如果登录失败,返回一个表示失败原因的状态码,如 “-1” 表示用户名或密码错误,“-2” 表示用户账号被冻结等。这样可以使调用者能够根据返回值准确地判断方法的执行结果,进行相应的处理。

方法内部逻辑的清晰性和可维护性是衡量方法质量的重要标准。方法内部应该遵循单一职责原则,每个方法只完成一个明确的功能,避免在一个方法中实现过多的业务逻辑。方法内部的代码应该结构清晰,逻辑连贯,通过合理的注释和代码排版,使其他开发者能够轻松理解方法的实现思路。在一个复杂的订单处理方法中,可以将订单的创建、支付、发货等功能分别封装成独立的方法,然后在主方法中依次调用这些方法,这样可以使方法的逻辑更加清晰,易于维护。同时,在方法内部使用合适的注释,解释关键步骤和业务逻辑,也能提高方法的可维护性。

6.3 POJO 类规范

在 POJO 类中,布尔变量不加 is 前缀是一个重要的规范。这是因为部分框架在解析 POJO 类时,会根据变量的命名规则来生成 getter 和 setter 方法。如果布尔变量加了 is 前缀,在生成 getter 方法时可能会出现命名冲突,导致序列化错误。在使用一些 RPC 框架时,框架会根据 POJO 类的属性名来生成相应的 JSON 字段名。如果布尔变量加了 is 前缀,框架可能会误认为属性名是去掉 is 前缀后的名称,从而导致属性获取不到,抛出异常。因此,为了避免这些问题,POJO 类中的布尔变量应不加 is 前缀,如 “private Boolean success;” ,而不是 “private Boolean isSuccess;” 。

重写 toString 方法对于 POJO 类来说也非常重要。默认情况下,Object 类的 toString 方法返回的是对象的内存地址,这对于调试和日志记录来说是没有实际意义的。通过重写 toString 方法,可以返回对象的属性信息,方便开发者在调试和日志记录时快速了解对象的状态。在一个 User 类中,重写 toString 方法如下:“

@Overridepublic String toString () {return \"User {\" +\"name=\'\" + name + \'\'\' +\", age=\" + age +\", email=\'\" + email + \'\'\' +\'}\';}”

这样,当调用 User 对象的 toString 方法时,会返回用户的姓名、年龄和邮箱等信息,便于开发者进行调试和问题排查。

重写 equals 和 hashCode 方法也是 POJO 类规范中的重要内容。equals 方法用于比较两个对象是否相等,而 hashCode 方法用于生成对象的哈希码,在集合中使用时,hashCode 方法能够提高查找和比较的效率。如果不重写 equals 和 hashCode 方法,使用默认的实现,可能会导致在集合中判断对象相等时出现错误。在一个自定义的 Student 类中,重写 equals 和 hashCode 方法时,应该根据学生的唯一标识,如学号来进行判断和生成哈希码。“

@Overridepublic boolean equals (Object o) {if (this == o) return true;if (o == null || getClass () != o.getClass ()) return false;Student student = (Student) o;return Objects.equals (id, student.id);}@Overridepublic int hashCode () {return Objects.hash (id);}”这样,在将 Student 对象放入集合中时,能够正确地判断对象是否相等,保证集合操作的正确性。

七、集合处理规范

7.1 集合使用基础

在 Java 编程的世界里,集合类是不可或缺的工具,它们为开发者提供了灵活、高效的数据存储和管理方式。常见的集合类包括 List、Set 和 Map,它们各自拥有独特的特性和适用场景,就像工具箱里的不同工具,在不同的编程任务中发挥着关键作用。

List 是一个有序的集合,它允许元素重复,就像一个有序的清单,每个元素都有其对应的索引位置。在一个电商项目中,需要存储用户的订单列表,由于订单有先后顺序,且可能存在相同商品的多个订单,这时使用 List 就非常合适。List 的常用实现类有 ArrayList 和 LinkedList,它们在性能和使用场景上存在一定的差异。

ArrayList 是基于动态数组实现的,它的内存是连续的,这使得它在随机访问元素时表现出色,就像在书架上按照编号快速找到对应的书籍。通过索引获取元素的时间复杂度为 O (1),在需要频繁随机访问元素的场景下,如分页查询用户列表,ArrayList 的效率会非常高。当进行插入和删除操作时,ArrayList 的性能就会受到影响。因为在插入或删除元素时,需要移动数组中插入位置之后的所有元素,这就好比在书架上插入或移除一本书后,需要重新整理后面的书籍位置,时间复杂度为 O (n) 。

LinkedList 则是基于双向链表实现的,它的内存不连续,每个元素通过节点(包含前驱、后继指针)连接。这使得 LinkedList 在插入和删除操作上具有优势,特别是在列表的头部或已知节点位置进行操作时,只需要修改节点的引用,时间复杂度为 O (1) 。在实现一个消息队列时,需要频繁在队列头部添加新消息,使用 LinkedList 就能够高效地完成操作。由于 LinkedList 需要逐个遍历节点来查找元素,所以在随机访问元素时,它的性能较差,时间复杂度为 O (n) ,就像在一个很长的链条中寻找特定的环节,需要依次检查每个环节。

Set 是一个不允许元素重复的集合,它就像一个去重的容器,每个元素都是唯一的。在一个用户管理系统中,需要存储用户的唯一标识,如用户名或邮箱,使用 Set 可以确保不会出现重复的用户标识。Set 的常用实现类有 HashSet、LinkedHashSet 和 TreeSet。HashSet 基于哈希表实现,它的元素无序,提供常数时间复杂度的添加、删除和查找操作,就像一个快速查找的字典,通过哈希值快速定位元素。LinkedHashSet 继承自 HashSet,它基于哈希表和链表实现,元素按照插入顺序排列,这在需要保持元素插入顺序的场景下非常有用,如记录用户操作的历史记录。TreeSet 基于红黑树实现,元素按照自然顺序或指定顺序排列,适用于需要对元素进行排序的场景,如存储学生的成绩并按照成绩进行排序。

Map 是一个用于存储键值对的数据结构,它就像一个地址簿,通过键可以快速找到对应的值。在一个电商系统中,需要根据商品 ID 查找商品信息,这时使用 Map 就能够高效地实现。Map 的常用实现类有 HashMap、LinkedHashMap 和 TreeMap。HashMap 基于哈希表实现,键值对无序,提供常数时间复杂度的添加、删除和查找操作,是最常用的 Map 实现类。LinkedHashMap 继承自 HashMap,它基于哈希表和链表实现,键值对按照插入顺序或访问顺序排列,在需要记录元素访问顺序的场景下,如实现一个缓存,使用 LinkedHashMap 可以根据访问顺序淘汰最近最少使用的元素。TreeMap 基于红黑树实现,键值对按照自然顺序或指定顺序排列,适用于需要对键进行排序的场景,如按照时间顺序存储系统的日志信息。

7.2 集合操作规范

在进行集合转数组的操作时,必须使用集合的 toArray (T [] array) 方法,并传入类型完全一致、长度为 0 的空数组。如果直接使用 toArray 无参数方法,返回值只能是 Object [] 类,若强转其它类型数组将出现 ClassCastException 错误 。“

List list = new ArrayList();list.add (\"apple\");list.add (\"banana\");String [] array = list.toArray (new String [0]);”

这样的代码,能够正确地将 List 转换为 String 数组。如果使用无参数的 toArray 方法,如 “Object [] objects = list.toArray ();” ,再将 objects 强转为 String [],就会抛出 ClassCastException 异常。在使用 subList 方法时,需要特别注意它返回的是原列表的一个视图,所有操作最终都会作用在原列表上。“

List list1 = new ArrayList();list1.add(1);list1.add(2);List list3 = list1.subList (0, list1.size ());list3.add (3);” 此时,list1 的内容也会变为 [1, 2, 3] 。如果在生成子列表后,对原列表进行操作,可能会导致子列表的遍历、增加、删除产生 ConcurrentModificationException 异常 。在一个多线程环境中,主线程创建了一个列表并生成了子列表,另一个线程在主线程遍历子列表时修改了原列表,就会抛出这个异常。在遍历集合时,选择合适的遍历方式非常重要。对于 Map 的遍历,entrySet 优于 keySet。因为 keySet 遍历需要先获取键的集合,再通过键获取值,而 entrySet 可以直接获取键值对,减少了一次查找操作,提高了效率。“

Map map = new HashMap();map.put (\"one\", 1);map.put (\"two\", 2);// 使用 entrySet 遍历for (Map.Entry entry : map.entrySet ()) { String key = entry.getKey (); Integer value = entry.getValue (); // 处理键值对}// 使用 keySet 遍历for (String key : map.keySet ()) { Integer value = map.get (key); // 处理键值对}” 可以明显看出,entrySet 遍历的方式更加简洁高效。在进行元素添加删除操作时,要避免在 foreach 循环中直接操作集合。因为在 foreach 循环中,集合的结构是不可变的,如果直接进行添加或删除操作,会导致 ConcurrentModificationException 异常。在一个存储学生信息的 List 中,使用 foreach 循环删除不及格的学生信息时,如果直接调用 remove 方法,就会抛出异常。正确的做法是使用迭代器进行操作,因为迭代器提供了 remove 方法,能够安全地删除元素 。“

List students = new ArrayList();// 添加学生信息Iterator iterator = students.iterator ();while (iterator.hasNext ()) { Student student = iterator.next (); if (student.getScore () < 60) { iterator.remove (); }}” 这样就可以在遍历的同时安全地删除元素。

7.3 集合与泛型

泛型是 Java 5.0 引入的重要特性,它为集合类提供了类型安全的保障,就像给集合穿上了一层 “安全铠甲”。在集合中使用泛型,可以在编译时检查类型错误,避免在运行时出现 ClassCastException 异常。“

List list = new ArrayList();list.add (\"hello\");// 编译时会报错,因为类型不匹配list.add (123);” 这样的代码在编译时就会被发现错误,而不是等到运行时才抛出异常。泛型通配符 和 在集合操作中有着特殊的用途和限制。 表示上界通配符,它允许集合持有 T 或 T 的子类型的元素,主要用于读取数据,但不能向其中添加新的元素(除了 null) 。“

List list = new ArrayList();Number number = list.get (0);// 编译错误,不能向其中添加元素list.add (1);” 因为编译器无法确定 list 实际持有的具体类型,所以不能添加元素。

本文资料分享:

1、《阿里巴巴Java开发手册(终极版)》免费在线阅读_藏经阁-阿里云开发者社区

2、https://office-cn-beijing.imm.aliyuncs.com/office/f/2adb54c1f9aabce6e7341d853ebdde776dcda984?_w_tokentype=1&hidecmb=1&simple=1

本文相关文章:

1、Windows10安装Docker Desktop(大妈看了都会)

2、02-pycharm详细安装教程(大妈看了都会)

3、Git 代码提交注释管理规范

4、代码管理Git官方推荐使用客户端工具SourceTree

5、解释 Git 的基本概念和使用方式。

6、postman介绍、安装、使用、功能特点、注意事项

7、2024年最新版IntelliJ IDEA下载安装过程(含Java环境搭建)

8、CodeGeeX一款基于大模型全能的智能编程助手

https://xiaoxiang113.blog.csdn.net/article/details/148643018

10、探索RAGFlow:解锁生成式AI的无限潜能(2/6)

11、AI Agent 之 Coze 智能体,从简介到搭建全攻略(3/6)