构建Minecraft安全身份验证服务器:MinecraftID-Server深入解析

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文深入探讨了MinecraftID-Server的工作原理及其实现机制,这是一个为Minecraft游戏设计的身份验证服务器,关键在于保证玩家账户安全和防止作弊。文中详细解释了MinecraftID-Server的基本流程、安全通信协议(如HTTPS)、数据加密和盐值处理技术。同时,强调了Java编程在实现中的重要性,包括网络通信、数据加密、多线程和并发控制,以及与Mojang的MCAuth API的交互。为了提升性能和可扩展性,文中还讨论了分布式架构的设计,包括负载均衡、数据库集群和缓存技术。最后,强调了安全性的重要性,包括抵御DDoS攻击、SQL注入和中间人攻击的策略。

1. MinecraftID-Server的作用与重要性

MinecraftID-Server是Minecraft服务器中一个关键组件,它负责管理玩家身份验证、授权和登录流程。ID-Server作为连接玩家与游戏服务器的桥梁,其稳定性与安全性直接影响到玩家的游戏体验和服务器的运行效率。

1.1 ID-Server的基本功能

ID-Server首先验证玩家提交的用户名和密码,确保玩家身份的真实性和合法性。其次,服务器维护一个活跃的会话列表,用于跟踪和管理当前连接的玩家。这一机制不仅提升了玩家重新登录时的便捷性,也增强了服务器处理并发连接的能力。

1.2 ID-Server的重要性

ID-Server还承载着保护玩家数据和游戏环境安全的重任。通过加密和令牌机制,防止未经授权的访问和信息泄露。此外,ID-Server还有助于服务器管理,如限制未成年人游戏时间、监控异常行为等,从而营造公平和谐的游戏环境。在接下来的章节中,我们将深入探讨Minecraft身份验证流程及其在安全性、网络通信和数据库方面的具体应用。

2. Minecraft身份验证流程

2.1 身份验证的必要性与流程概述

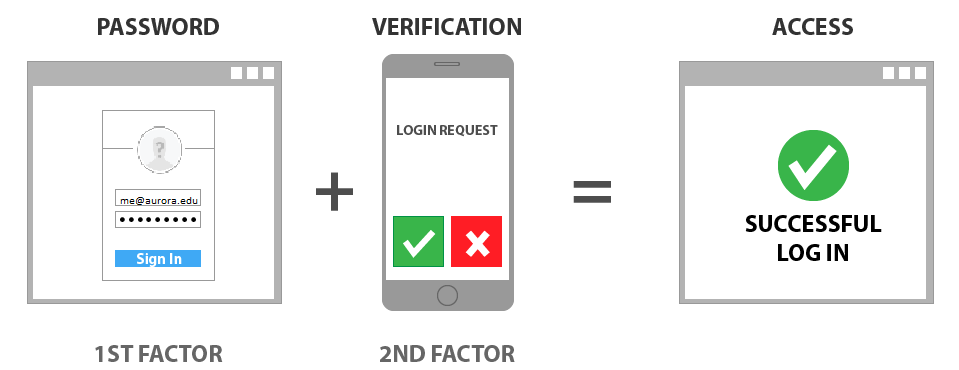

身份验证是网络安全的基础,其目的是确保只有授权用户才能访问特定资源。在Minecraft中,身份验证流程保护玩家账户不被未授权访问,同时允许玩家安全地玩游戏并享受在线功能。身份验证流程涉及多个步骤,包括玩家输入用户名和密码、服务器验证这些凭证,并生成会话令牌以保持玩家登录状态。

2.1.1 身份验证流程的必要性

身份验证流程对于保护玩家的个人信息和财产安全至关重要。没有适当的身份验证机制,恶意用户可以轻易地获取他人账户并执行诸如盗取游戏内物品、破坏游戏体验等恶意行为。为了创建一个安全的在线环境,身份验证流程需要设计得足够复杂,以抵抗诸如密码猜测和会话劫持等攻击。

2.1.2 身份验证流程的步骤概述

一般情况下,Minecraft身份验证流程包括以下几个步骤:

- 玩家在游戏启动器中输入用户名和密码。

- 启动器将凭证发送到Minecraft官方服务器。

- 官方服务器验证凭证的合法性。

- 验证成功后,官方服务器生成一个令牌,用于标识玩家的会话。

- 启动器接收到令牌,并使用它来维持玩家的登录状态。

- 玩家可以正常进入游戏并享受在线功能。

2.2 用户登录过程详细解析

2.2.1 用户名和密码的校验机制

用户名和密码是玩家身份验证的第一道防线。通常,密码是以加密形式存储的,这样即使数据库被盗取,攻击者也无法直接读取玩家密码。当玩家尝试登录时,系统会将其提供的密码进行加密处理,然后与数据库中存储的加密密码进行比对。

2.2.1.1 密码存储机制

在存储密码时,为了保护玩家信息安全,一般会采用加盐(salt)和哈希(hash)的方法。加盐是指在密码原文中加入随机数据,然后进行哈希处理,即使两个用户的密码原文相同,由于盐值不同,其最终的哈希结果也会不同。

2.2.1.2 密码加密示例

下面是一个简单的密码加密示例:

import hashlibdef hash_password(password): # 定义一个随机的盐值 salt = b\'random_salt_value\' # 将盐值和密码原文拼接后进行哈希处理 return hashlib.sha256(salt + password.encode(\'utf-8\')).hexdigest()# 假设玩家输入的密码是 \'123456\'hashed_password = hash_password(\'123456\')print(hashed_password)2.2.2 令牌和会话管理机制

在密码校验通过之后,系统会生成一个令牌(token),这个令牌是用于标识玩家会话的唯一标识符。令牌管理机制负责在用户和服务器之间维护状态,它在用户登录时生成,在用户登出或者会话超时时失效。

2.2.2.1 令牌的生成与校验

通常情况下,令牌是基于令牌生成算法(如JWT,即JSON Web Tokens)来生成的。这种算法可以生成一个包含声明(claims)的令牌,声明中包含了用户身份的必要信息,服务器可以根据这些信息来校验令牌的有效性。

2.3 验证流程中的安全性考量

2.3.1 防止暴力破解和SQL注入

为了防止暴力破解攻击,通常需要限制登录尝试的次数或者在登录尝试失败后实施延迟。而对于SQL注入攻击,则需要在后端数据库查询中使用参数化查询,避免直接将用户输入拼接到SQL语句中。

2.3.2 身份验证反馈与错误处理

身份验证过程中可能会遇到各种错误情况,如用户不存在、密码错误、令牌生成失败等。这些错误需要被明确地反馈给用户,并且不应该泄露任何可以被用于进一步攻击的信息。安全的错误处理机制可以提升用户体验,同时确保系统的安全性。

为了实现这些目标,需要在后端系统中设置严格的错误处理逻辑,确保在任何情况下都不会向用户泄露敏感信息。下面是一个简单的示例:

def login(username, password): try: # 验证用户名和密码 # ... # 生成令牌 # ... # 如果一切顺利,返回成功信息 return {\'status\': \'success\', \'token\': token} except Exception as e: # 发生任何异常,返回错误信息但不泄露细节 return {\'status\': \'error\', \'message\': \'无法登录,请稍后重试。\'}在本小节中,我们深入分析了Minecraft身份验证流程的重要性、用户登录过程中的用户名和密码校验机制,以及令牌和会话管理机制。同时,我们讨论了如何通过防止暴力破解和SQL注入等攻击来提升身份验证过程的安全性,并讲解了安全的错误处理机制。这些措施对于维护玩家账户的安全以及提供流畅的游戏体验至关重要。在下一小节中,我们将进一步探讨身份验证过程中的安全性考量,并深入到加密技术在身份验证中的应用。

3. HTTPS和数据加密技术

3.1 HTTPS协议的基础知识

HTTPS(全称:Hypertext Transfer Protocol Secure)是一种用于安全通信的超文本传输协议。它在HTTP的基础上增加了SSL/TLS协议,利用数据加密、身份验证和数据完整性保证机制来保护网络通信。HTTPS协议的工作原理是通过建立一个加密通道,确保数据在传输过程中的机密性和完整性不受第三方干扰。

在HTTPS协议中,服务器需要一个由证书颁发机构(CA)签发的数字证书,该证书包含服务器公钥和其它身份信息。当客户端与服务器建立连接时,会通过SSL/TLS握手过程来验证证书的有效性,建立加密通道。在整个通信过程中,服务器公钥用于加密数据,而客户端和服务器则各自保有一对私钥/公钥来进行解密和加密操作。

3.2 数据传输中的加密技术

3.2.1 对称加密与非对称加密

在数据加密技术中,根据密钥使用的不同,主要分为对称加密和非对称加密两种类型。

对称加密指的是加密和解密使用同一密钥,速度快,适用于大量数据的加密处理。常见的对称加密算法包括AES(高级加密标准)、DES(数据加密标准)、3DES等。然而,对称加密的主要缺点在于密钥管理问题,特别是在分布式系统中,如何安全地分发和管理密钥是一个难题。

非对称加密使用一对密钥,即公钥和私钥。公钥可以公开,而私钥需要保密。非对称加密安全性较高,但加密和解密的计算成本也较高,因此常用于加密小量数据。如RSA(Rivest-Shamir-Adleman)算法是目前广泛使用的非对称加密算法之一。

3.2.2 数字证书与SSL/TLS握手过程

数字证书是一种数字标识,用来确认一方身份。数字证书由CA签发,并包含证书持有者的信息(如域名、公司名称、公钥等),以及CA的数字签名。

SSL/TLS握手过程确保了客户端和服务器之间的通信是安全的。过程如下:

- 客户端发送“Client Hello”消息到服务器,包含支持的加密套件列表、客户端生成的随机数等。

- 服务器响应“Server Hello”消息,选择一个客户端和服务器都能支持的加密套件,并发送服务器证书。

- 客户端验证服务器证书的有效性,并从中提取公钥,同时发送一个随机数(Pre-master secret)给服务器。

- 服务器使用私钥解密得到Pre-master secret,双方基于这个密钥以及其他随机数生成会话密钥。

- 双方使用会话密钥对数据进行加密和解密。

3.3 加密技术在身份验证中的应用

3.3.1 加密与解密消息传递

在身份验证过程中,加密技术确保了敏感信息,如用户名和密码,在网络传输过程中不被截获。当用户输入凭据时,系统将这些信息通过HTTPS协议加密后发送到服务器。服务器接收到加密数据后,再使用相应的私钥进行解密,以验证用户身份。

3.3.2 保护用户隐私和数据安全

除了身份验证,HTTPS和加密技术也用于保护用户隐私和数据安全。例如,银行转账、在线购物等涉及到敏感数据的操作都需要通过安全的加密通道进行。对称加密或非对称加密技术可以在数据存储时加密敏感字段,从而避免数据泄漏风险。

同时,数据完整性保证机制,如消息摘要算法(例如MD5、SHA系列),确保数据在传输或存储过程中未被篡改。通过计算数据的摘要,并在接收端验证,可以检测到数据的任何变动。

本章节从HTTPS的基础知识到数据传输中的加密技术,深入解析了加密技术如何在身份验证和数据传输中发挥作用,保证了通信过程的安全性和用户隐私的保护。接下来,我们将进一步探索Java编程在网络通信中的作用。

4. Java编程与网络通信

4.1 Java在网络通信中的作用

Java作为一种广泛使用的编程语言,其在网络通信方面的强大功能主要体现在以下几个方面:

- 平台无关性 :Java的“一次编写,到处运行”特性允许开发者编写一次代码,跨平台部署,这一点在网络通信中尤为重要,因为它使得应用能够运行在多种操作系统和网络环境中。

- 丰富的类库支持 :Java提供了大量的网络编程类和接口,如

java.net包中的Socket和ServerSocket类,以及用于进行HTTP请求的HttpURLConnection类等。这些工具极大地简化了网络通信的实现过程。 - 跨语言的数据交换 :Java能够轻松与多种网络协议兼容,比如HTTP、HTTPS、FTP等,使得Java程序可以与运行其他语言的服务器或客户端进行通信。

- 多线程支持 :Java对多线程编程的强大支持,使得在网络通信时能够有效地处理多个网络连接,提高资源利用率和程序性能。

4.2 Java的Socket编程基础

4.2.1 建立和维护TCP/IP连接

在Java中,可以通过 Socket 类与特定的服务器建立TCP/IP连接。TCP协议是一种面向连接的协议,确保通信双方的数据包能够顺序且可靠地传递。下面是使用Java建立TCP连接的一个基本示例:

import java.io.*;import java.net.*;public class SimpleSocketClient { public static void main(String[] args) { try { Socket socket = new Socket(\"example.com\", 80); OutputStream output = socket.getOutputStream(); PrintWriter writer = new PrintWriter(output, true); writer.println(\"GET / HTTP/1.1\"); // 读取响应 InputStream input = socket.getInputStream(); BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input)); String line; while ((line = reader.readLine()) != null) { System.out.println(line); } socket.close(); } catch (UnknownHostException e) { e.printStackTrace(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } }}4.2.2 数据的发送与接收机制

数据发送和接收机制是网络通信的核心,Java的 Socket 类提供了简单易用的接口,使得数据传输变得非常直观。需要注意的是,网络通信可能会引发异常,因此需要通过 try-catch 语句进行异常处理。

发送数据通常涉及到获取 Socket 对象的 OutputStream ,通过它进行字节的写入。接收数据则通过 InputStream 从连接中读取数据。示例代码如下:

// 发送数据示例OutputStream output = socket.getOutputStream();output.write(\"Hello, Server!\".getBytes());output.flush();// 接收数据示例InputStream input = socket.getInputStream();BufferedReader reader = new BufferedReader(new InputStreamReader(input));String data = reader.readLine();System.out.println(\"Received: \" + data);4.3 网络通信中的异常处理和多线程

4.3.1 异常处理机制

在网络编程中,异常处理是一个重要环节。由于网络通信依赖于底层的网络协议和硬件,它比本地方法调用更不可靠。异常处理机制确保了程序在遇到网络问题时能够安全地清理资源并优雅地终止。

Java提供了一个丰富的异常类层次结构,对于网络编程,主要涉及的异常包括 IOException 、 UnknownHostException 等。在实际应用中,应当根据异常的类型来进行相应的错误处理和恢复操作。

try { // 网络操作代码} catch (IOException e) { // 处理I/O异常 e.printStackTrace();} catch (UnknownHostException e) { // 处理未知主机异常 e.printStackTrace();} catch (Exception e) { // 处理其他不可预见的异常 e.printStackTrace();}4.3.2 利用多线程提升效率

网络通信过程中,I/O操作往往涉及等待和阻塞,这可能导致线程资源的浪费。多线程编程允许程序在等待网络响应时继续执行其他任务,从而提升整体的运行效率。

Java中的多线程可以通过实现 Runnable 接口或继承 Thread 类来创建。在使用多线程时,需要考虑线程同步、资源竞争和死锁等问题。

class SocketTask implements Runnable { private Socket socket; public SocketTask(Socket socket) { this.socket = socket; } @Override public void run() { try { // 处理网络通信 } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { try { socket.close(); } catch (IOException e) { e.printStackTrace(); } } }}// 创建并启动线程Socket socket = new Socket(\"example.com\", 80);Thread thread = new Thread(new SocketTask(socket));thread.start(); 在上面的例子中, SocketTask 类实现了 Runnable 接口,允许在单独的线程中执行网络通信。这样,即使一个连接正在等待服务器的响应,程序也可以继续处理其他连接或者执行其他任务。

通过本节的介绍,我们了解了Java在网络通信中的核心作用,包括如何使用Socket类建立连接、发送和接收数据,以及如何通过多线程提高网络通信效率和异常处理机制保障程序的稳定运行。这些内容构成了Java网络编程的基础,并为后续章节中更复杂的服务器端编程提供了铺垫。

5. Minecraft Account Authentication (MCAuth) API交互

5.1 MCAuth API的原理和结构

Minecraft Account Authentication (MCAuth) API 是为了支持Minecraft用户身份验证而设计的接口,它让Minecraft服务器能够与官方身份验证系统进行通信。该API在设计时必须遵循高效、安全、易于维护的原则,支持对玩家身份的快速校验,同时确保传输过程中的数据安全。

MCAuth API 的结构通常遵循RESTful API设计原则,使用HTTP协议进行通信。在这一结构中,包含了一些预定义的端点(endpoints),这些端点允许服务器发送特定格式的HTTP请求来获取用户验证状态。例如,当玩家登录游戏时,Minecraft服务器将发送一个HTTP POST请求到MCAuth的登录端点,携带玩家提供的用户名和密码,然后等待服务器验证并返回响应。

graph LR A[玩家尝试登录Minecraft] -->|用户信息| B[发送HTTP POST请求] B --> C[MCAuth登录端点] C -->|验证信息| D[检查用户凭证] D --> E[返回验证结果] E -->|成功| F[玩家获得游戏权限] E -->|失败| G[拒绝访问并提示错误]5.2 API请求与响应处理

5.2.1 请求的构造与发送

在进行身份验证时,Minecraft服务器首先需要构造一个HTTP请求。请求通常包括HTTP方法(如POST)、必要的头部信息(如认证信息)、以及请求体(包含用户凭证等数据)。以下是构造请求的一个简单示例:

public String authenticateUser(String username, String password) { // 创建一个URL对象 URL url = new URL(\"https://auth.example.com/login\"); HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); // 设置请求方法为POST connection.setRequestMethod(\"POST\"); // 添加必要的头部信息,如Content-Type和授权信息 connection.setRequestProperty(\"Content-Type\", \"application/json\"); connection.setRequestProperty(\"Authorization\", \"Bearer YOUR_ACCESS_TOKEN\"); // 构造请求体 String inputString = \"{\\\"username\\\":\\\"\" + username + \"\\\", \\\"password\\\":\\\"\" + password + \"\\\"}\"; connection.setDoOutput(true); try(OutputStream os = connection.getOutputStream()) { byte[] input = inputString.getBytes(\"utf-8\"); os.write(input, 0, input.length); } // 发送请求并接收响应 // ...}5.2.2 响应的解析和数据提取

当MCAuth API处理完请求后,它将返回一个HTTP响应,通常包括一个状态码(如200 OK表示成功,401 Unauthorized表示认证失败)和响应体。服务器端程序需要读取响应体并进行解析,以提取出认证成功与否的结果和其他相关信息。

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(connection.getInputStream()));String inputLine;StringBuilder response = new StringBuilder();while ((inputLine = in.readLine()) != null) { response.append(inputLine);}in.close();// 假设响应是一个JSON格式的字符串JSONObject jsonResponse = new JSONObject(response.toString());boolean success = jsonResponse.getBoolean(\"success\");String message = jsonResponse.getString(\"message\");if (success) { // 处理成功逻辑} else { // 处理失败逻辑,可能需要显示message中的错误信息给用户}5.3 API交互中的错误检测与异常处理

5.3.1 API请求中的常见错误

在与MCAuth API进行交互时,可能会遇到各种错误,如网络问题、无效的请求数据、服务器端的内部错误等。为了保障良好的用户体验,需要在代码中妥善处理这些常见错误。以下是可能出现的错误类型及其处理策略:

- 网络超时:在网络请求过程中,如果在预定时间内没有收到响应,需要进行重试操作或返回给用户错误提示。

- 认证失败:当用户名或密码错误,返回相应的错误信息提示用户。

- 服务端内部错误:若MCAuth API返回了服务器内部错误的状态码,应通知用户暂时无法进行登录,并建议稍后重试。

5.3.2 异常处理和重试机制

为了增强程序的健壮性,应当在代码中实施异常处理机制,确保任何在网络通信或数据处理中可能出现的问题不会导致整个服务器崩溃或提供错误的服务响应。此外,合理的重试机制也非常重要,它可以处理瞬时性错误,提高系统的可用性。

public String authenticateUserWithRetry(String username, String password) { int retries = 0; final int MAX_RETRIES = 3; boolean success = false; while (retries < MAX_RETRIES && !success) { try { // 构造和发送请求的代码 // ... // 如果请求成功,跳出循环 success = true; } catch (Exception e) { retries++; // 根据错误类型进行重试或返回错误 // ... } } if (!success) { throw new RuntimeException(\"多次重试失败,用户无法登录\"); } return \"登录成功\";}在上述代码中,我们对尝试进行身份验证的操作实施了重试机制。如果在预设的最大重试次数内成功完成了身份验证,那么返回登录成功的提示。如果重试了多次仍然失败,则抛出异常,以通知调用者当前的错误状况。

6. 多线程技术和并发控制

6.1 多线程编程基础

多线程编程是现代软件开发中的一个重要主题,尤其是在服务器端应用程序中,能够显著提高应用程序的性能和响应能力。Java作为多线程编程语言的佼佼者,提供了强大的API来处理并发任务。

6.1.1 线程的基本概念

在Java中,线程可以被看作是程序中的一个执行流,每个线程都有自己的调用栈。Java的 Thread 类代表了线程的一个实例,可以通过继承该类并覆盖其 run 方法来定义自己的线程逻辑。

6.1.2 线程的创建和启动

线程的创建通常涉及以下两个步骤:

- 定义一个继承自

Thread类的子类,并在其run方法中定义线程要执行的任务。 - 创建该子类的实例,并调用其

start方法启动线程。

class MyThread extends Thread { public void run() { System.out.println(\"This is a new thread.\"); }}public class Main { public static void main(String[] args) { MyThread thread = new MyThread(); thread.start(); // 启动线程 System.out.println(\"This is the main thread.\"); }}6.1.3 线程的状态和生命周期

线程在生命周期中会经历多个状态,包括 NEW 、 RUNNABLE 、 BLOCKED 、 WAITING 、 TIMED_WAITING 和 TERMINATED 。Java虚拟机(JVM)负责管理线程的状态转换和调度。

6.2 线程同步与并发控制

当多个线程访问共享资源时,需要确保数据的一致性和完整性,这通常通过同步机制来实现。

6.2.1 同步机制与锁的应用

同步机制主要有两种:同步代码块(synchronized block)和同步方法(synchronized method)。它们通过锁定对象的监视器(monitor)来确保同一时刻只有一个线程可以执行同步块中的代码。

public class SynchronizedExample { private int count = 0; public void increment() { synchronized (this) { count++; } } public int getCount() { synchronized (this) { return count; } }}6.2.2 解决线程安全问题

线程安全问题通常出现在共享资源的读写中,解决这类问题的一种常见方式是使用不可变对象。此外,也可以使用 java.util.concurrent 包中的原子类或锁类。

6.3 多线程在服务器性能优化中的作用

在高并发场景下,合理使用多线程可以显著提升服务器性能,尤其是在处理大量客户端请求时。

6.3.1 线程池的配置与管理

线程池是Java中管理线程的高效工具。它可以重用一组固定的线程来执行异步任务。 ExecutorService 接口提供了创建和管理线程池的方法。

import java.util.concurrent.ExecutorService;import java.util.concurrent.Executors;import java.util.concurrent.TimeUnit;public class ThreadPoolExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(10); for (int i = 0; i { System.out.println(\"Processing task...\"); }); } executor.shutdown(); executor.awaitTermination(1, TimeUnit.HOURS); }}6.3.2 负载均衡与资源分配

服务器端应用程序可以通过合理分配任务到不同的线程或服务器节点,来实现负载均衡。 java.util.concurrent 包中的 ForkJoinPool 是一个适合处理可以分解为更小任务的并行计算框架。

import java.util.concurrent.RecursiveTask;import java.util.concurrent.ForkJoinPool;class MyTask extends RecursiveTask { private int threshold = 10; private int[] numbers; private int start; private int end; public MyTask(int[] numbers, int start, int end) { this.numbers = numbers; this.start = start; this.end = end; } @Override protected Integer compute() { int sum = 0; if (end - start < threshold) { for (int i = start; i < end; i++) { sum += numbers[i]; } } else { int middle = (start + end) / 2; MyTask task1 = new MyTask(numbers, start, middle); MyTask task2 = new MyTask(numbers, middle, end); task1.fork(); task2.fork(); sum = task1.join() + task2.join(); } return sum; }}public class ForkJoinExample { public static void main(String[] args) { ForkJoinPool pool = new ForkJoinPool(); int[] numbers = new int[10000]; for (int i = 0; i < numbers.length; i++) { numbers[i] = i; } MyTask task = new MyTask(numbers, 0, numbers.length); Integer result = pool.invoke(task); System.out.println(\"Result: \" + result); }}通过合理利用多线程技术和并发控制,服务器可以有效提升性能,应对高并发场景,同时保持资源的有效利用和数据的一致性。

7. 分布式架构设计

分布式架构是现代IT系统中一个非常重要的概念,特别是在需要高可用性、高扩展性和高性能的场景中。它允许应用程序的不同部分分布在多台机器上,以实现更好的负载均衡、容错性和资源优化。

7.1 分布式系统的定义与优势

分布式系统由多个通过网络互连的独立计算节点组成,它们协同工作,对外提供一组统一的服务。这些节点可以是物理机或虚拟机,它们共同协作,就像一个单一的系统一样。

分布式系统的三个核心优势如下:

- 可扩展性 :当系统负载增加时,可以向分布式系统中添加更多的节点来处理增加的负载,无需停机维护。

- 高可用性 :由于系统由多个节点构成,即使个别节点出现故障,其他节点也可以继续提供服务,从而保障整体系统的可用性。

- 性能提升 :通过合理地在多个节点间分配任务和数据,可以并行处理多个请求,有效提升系统整体的处理性能。

7.2 分布式系统的组件与架构

在分布式系统中,有一些关键组件和设计模式是确保系统有效运行的基础。

7.2.1 服务注册与发现机制

在分布式环境中,服务需要能够相互发现并与对方通信。服务注册与发现机制允许服务动态地注册其网络位置,并允许其他服务查询这些信息来发现服务。常用的服务注册与发现工具有Zookeeper, Consul, Eureka等。

7.2.2 负载均衡和故障转移

为了提高系统的可用性和响应速度,负载均衡器可以根据不同的算法将用户请求分发到不同的服务器节点上。当某一个节点出现故障时,故障转移机制可以将请求重定向到健康节点,从而实现服务的高可用。

7.3 分布式系统中的数据一致性与同步

数据一致性是分布式系统设计中最复杂的部分之一。CAP定理是设计分布式系统时必须面对的一个原则。

7.3.1 CAP定理与分布式系统

CAP定理指出,在一个分布式系统中,Consistency(一致性)、Availability(可用性)和 Partition tolerance(分区容错性)三个特性不可兼得,最多只能同时满足两个。

7.3.2 一致性模型与最终一致性实现

- 强一致性 要求系统在更新操作后立刻对所有节点都可见,但可能会牺牲可用性。

- 最终一致性 允许系统在一段时间内处于不一致状态,但最终所有的更新会同步到所有节点上。

为实现最终一致性,可以采用各种复制协议和数据同步策略。Paxos和Raft是目前常用的分布式一致性算法。

7.3.3 数据同步策略

在分布式系统中,数据同步是确保系统一致性的重要手段。具体策略包括:

- 基于日志的复制 :主节点写操作日志,然后将这些日志复制到从节点。

- 基于状态的复制 :主节点与从节点之间交换数据状态信息。

- 向量时钟 :为每个数据项提供一个时序,以跟踪数据之间的因果关系。

分布式架构设计是构建可扩展和健壮的IT系统不可或缺的一部分。理解并正确应用分布式系统的组件和原则对于开发和维护这些系统至关重要。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文深入探讨了MinecraftID-Server的工作原理及其实现机制,这是一个为Minecraft游戏设计的身份验证服务器,关键在于保证玩家账户安全和防止作弊。文中详细解释了MinecraftID-Server的基本流程、安全通信协议(如HTTPS)、数据加密和盐值处理技术。同时,强调了Java编程在实现中的重要性,包括网络通信、数据加密、多线程和并发控制,以及与Mojang的MCAuth API的交互。为了提升性能和可扩展性,文中还讨论了分布式架构的设计,包括负载均衡、数据库集群和缓存技术。最后,强调了安全性的重要性,包括抵御DDoS攻击、SQL注入和中间人攻击的策略。

本文还有配套的精品资源,点击获取