算法思想之优先级队列

目录

- 算法介绍

-

- 队列的基本概念与特性

- 应用场景与注意事项

- 例题

-

- 最后一块石头的重量

-

- 题目链接

- 题目描述

- 算法思路

- 代码实现

- 数据流中的第 K 大元素

-

- 题目链接

- 题目描述

- 算法思路

- 代码实现

- 前K个高频单词

-

- 题目链接

- 题目描述

- 算法思路

- 代码实现

- 数据流的中位数

-

- 题目链接

- 题目描述

- 算法思路

- 代码实现

算法介绍

优先级队列(Priority Queue)是一种特殊的队列结构,其核心思想是 每次出队的元素都是当前队列中优先级最高的元素,而非普通队列的 “先进先出(FIFO)”。这种特性使其在需要动态处理 “优先级导向” 任务的场景中(如任务调度、最短路径求解等)至关重要。

队列的基本概念与特性

定义:优先级队列是一种抽象数据类型(ADT),它支持两种核心操作:

- 插入(

Insert):向队列中添加一个元素,并指定其优先级; - 提取最高优先级元素(

Extract-Max/Extract-Min):移除并返回队列中优先级最高(或最低)的元素。

此外,通常还支持查看最高优先级元素(Peek) 和修改元素优先级(Decrease-Key/Increase-Key ) 等操作。

关键特性:

- 优先级可以是数值(如整数,数值越大优先级越高)、字符(如 ‘A’ 代表最高优先级)或自定义比较规则;

- 若多个元素优先级相同,通常按插入顺序(FIFO)处理。

应用场景与注意事项

典型应用:

- 任务调度

- 操作系统的进程调度:高优先级进程(如实时任务)优先占用 CPU;

- 打印机队列:紧急文档(高优先级)优先打印。

- 最短路径算法(Dijkstra 算法)

- 在有权图中求解从起点到其他节点的最短路径时,用优先级队列(最小堆)存储 “当前已知最短路径长度”,每次提取路径最短的节点进行扩展,提高算法效率(时间复杂度从 O (n²) 优化为 O (m log n),n 为节点数,m 为边数)。

- 最大 / 最小 K 问题

- 求解 “Top K 最大元素”:用大小为 K 的最小堆,遍历元素时若堆未满则插入,否则若元素大于堆顶则替换堆顶并调整,最终堆中元素即为 Top K(时间复杂度 O (n log K));

- 同理可求解 “Bottom K 最小元素”(用最大堆)。

- 哈夫曼编码(Huffman Coding)

- 数据压缩算法中,用优先级队列(最小堆)存储字符的频率,每次提取频率最小的两个节点合并为新节点,重复此过程构建哈夫曼树,实现高效编码。

- 事件驱动模拟

- 如离散事件模拟(如银行排队模拟),用优先级队列存储事件(按事件发生时间排序),每次提取最早发生的事件进行处理。

注意事项与优化:

- 选择合适的堆类型:最大堆适用于 “高优先级先出”,最小堆适用于 “低优先级先出”(如最短路径);

- 自定义优先级规则:在 C++ 中可通过priority_queue的第三个模板参数(比较器)定义优先级(如greater实现最小堆);

- 避免重复元素:若需去重,插入前需检查元素是否已在队列中(可结合哈希表实现);

- 大规模数据优化:对于超大规模数据(如分布式场景),可使用分布式优先级队列(如基于 Redis 的 Sorted Set)。

例题

最后一块石头的重量

题目链接

1046. 最后一块石头的重量

题目描述

有一堆石头,每块石头的重量都是正整数。

每一回合,从中选出两块 最重的 石头,然后将它们一起粉碎。假设石头的重量分别为

x和y,且x <= y。那么粉碎的可能结果如下:

- 如果

x == y,那么两块石头都会被完全粉碎;- 如果

x != y,那么重量为 x 的石头将会完全粉碎,而重量为y的石头新重量为y-x。最后,最多只会剩下一块石头。返回此石头的重量。如果没有石头剩下,就返回

0。示例:

输入:[2,7,4,1,8,1]

输出:1

解释:

先选出 7 和 8,得到 1,所以数组转换为 [2,4,1,1,1],

再选出 2 和 4,得到 2,所以数组转换为 [2,1,1,1],

接着是 2 和 1,得到 1,所以数组转换为 [1,1,1],

最后选出 1 和 1,得到 0,最终数组转换为 [1],这就是最后剩下那块石头的重量。提示:

1 <= stones.length <= 301 <= stones[i] <= 1000

算法思路

其实就是一个模拟的过程:

- 每次从石堆中拿出最大的元素以及次大的元素,然后将它们粉碎;

- 如果还有剩余,就将剩余的⽯头继续放在原始的石堆里面

重复上面的操作,直到石堆里面只剩下一个元素,或者没有元素(因为所有的石头可能全部抵消了)

具体的实现逻辑:

- 我们可以创建一个大根堆;

- 然后将所有的石头放入大根堆中;

- 每次拿出前两个堆顶元素粉碎一下,如果还有剩余,就将剩余的石头继续放入堆中;

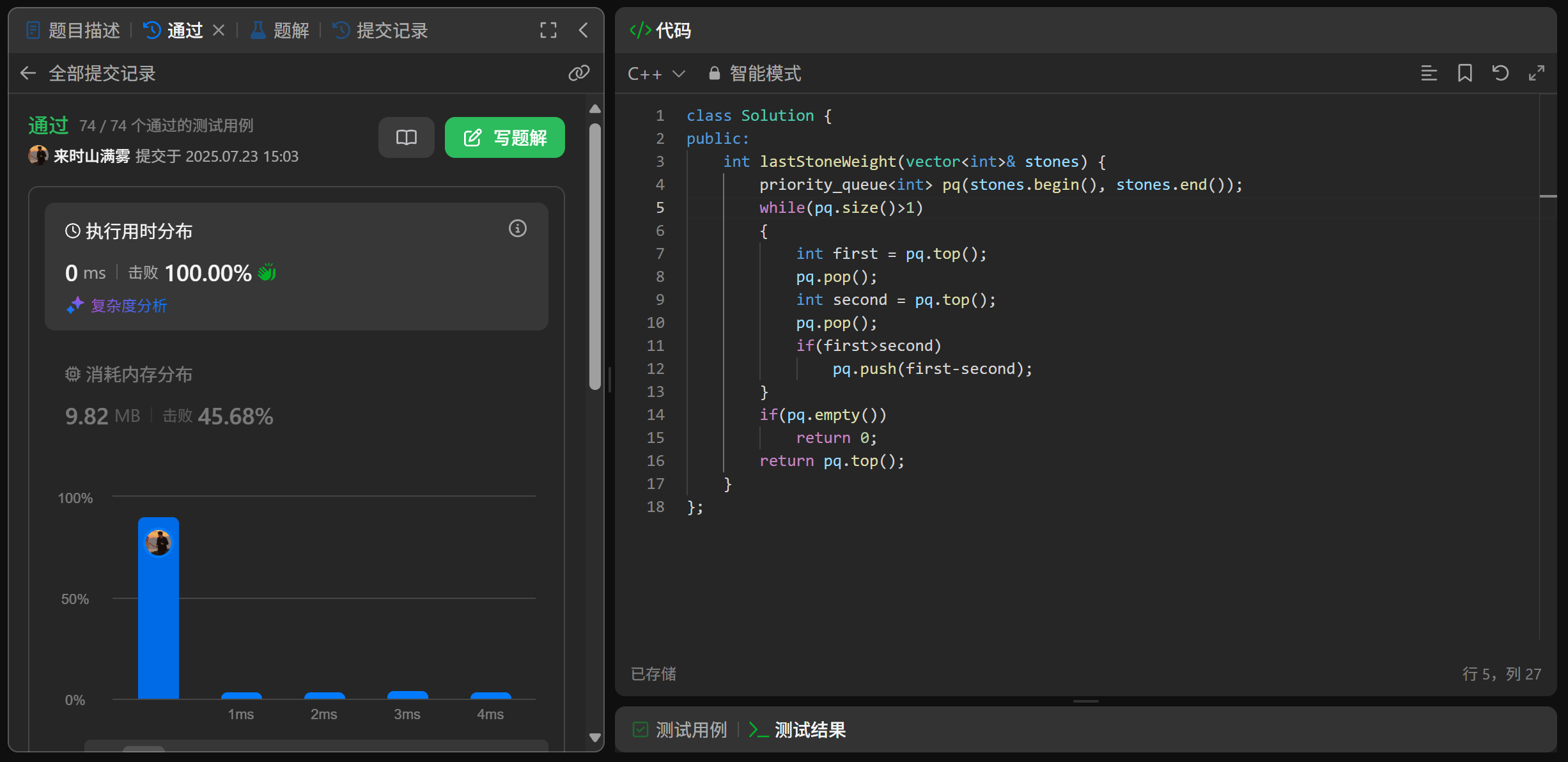

代码实现

class Solution {public: int lastStoneWeight(vector<int>& stones) { priority_queue<int> pq(stones.begin(), stones.end()); while(pq.size()>1) { int first = pq.top(); pq.pop(); int second = pq.top(); pq.pop(); if(first>second) pq.push(first-second); } if(pq.empty()) return 0; return pq.top(); }};

数据流中的第 K 大元素

题目链接

703. 数据流中的第 K 大元素

题目描述

设计一个找到数据流中第

k大元素的类(class)。注意是排序后的第k大元素,不是第k个不同的元素。

请实现KthLargest类:

KthLargest(int k, int[] nums)使用整数k和整数流nums初始化对象。int add(int val)将val插入数据流nums后,返回当前数据流中第k大的元素。示例 1:

输入:

[“KthLargest”, “add”, “add”, “add”, “add”, “add”]

[[3, [4, 5, 8, 2]], [3], [5], [10], [9], [4]]

输出:[null, 4, 5, 5, 8, 8]

解释:

KthLargest kthLargest = new KthLargest(3, [4, 5, 8, 2]);

kthLargest.add(3); // 返回 4

kthLargest.add(5); // 返回 5

kthLargest.add(10); // 返回 5

kthLargest.add(9); // 返回 8

kthLargest.add(4); // 返回 8示例 2:

输入:

[“KthLargest”, “add”, “add”, “add”, “add”]

[[4, [7, 7, 7, 7, 8, 3]], [2], [10], [9], [9]]

输出:[null, 7, 7, 7, 8]

解释:

KthLargest kthLargest = new KthLargest(4, [7, 7, 7, 7, 8, 3]);

kthLargest.add(2); // 返回 7

kthLargest.add(10); // 返回 7

kthLargest.add(9); // 返回 7

kthLargest.add(9); // 返回 8提示:

0 <= nums.length <= 1041 <= k <= nums.length + 1-104 <= nums[i] <= 104-104 <= val <= 104- 最多调用

add方法104次

算法思路

从标题可以看出,这是一个TopK的问题,我们只需要建一个大小为k的小根堆即可

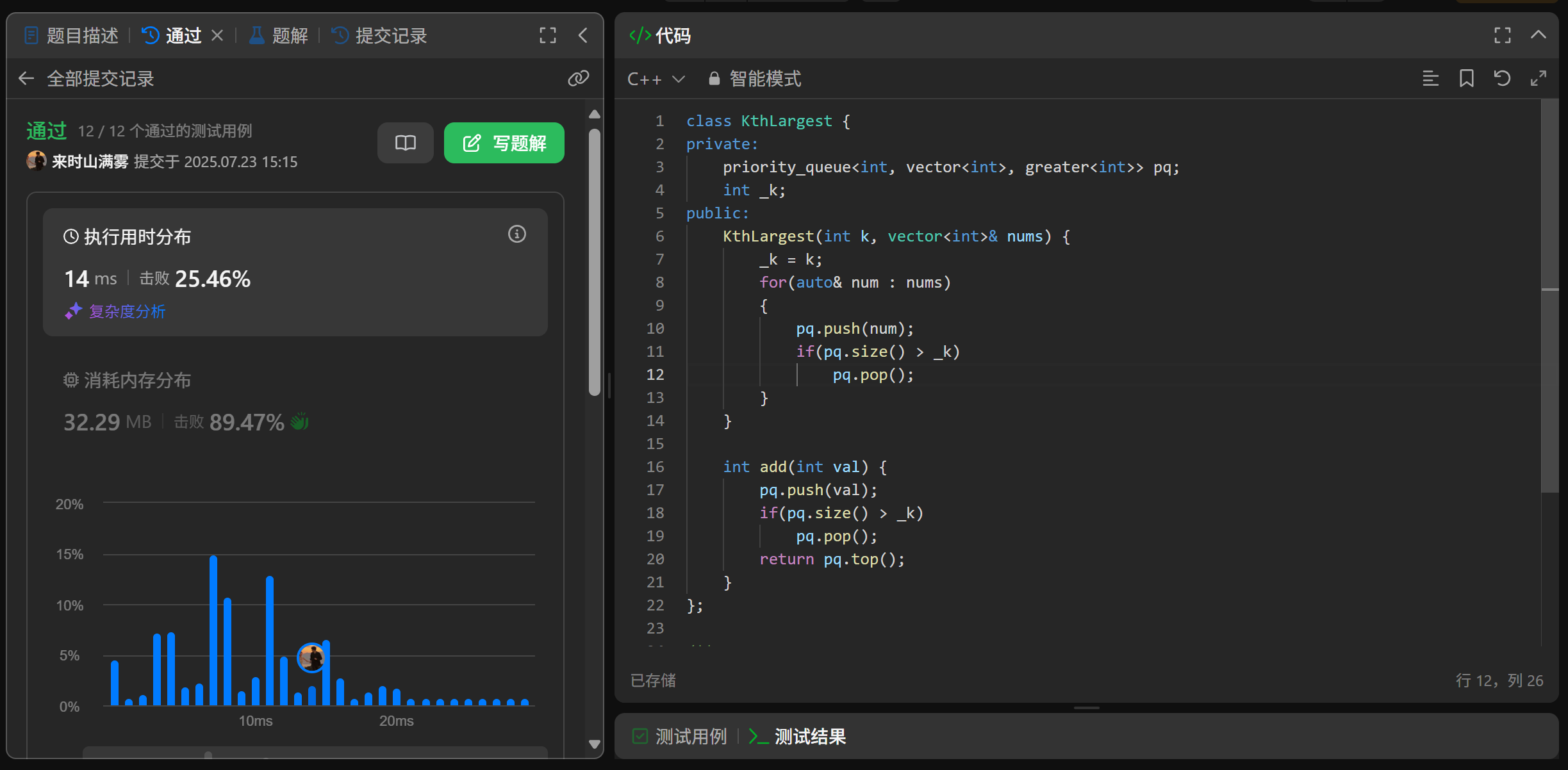

代码实现

class KthLargest {private: priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> pq; int _k;public: KthLargest(int k, vector<int>& nums) { _k = k; for(auto& num : nums) { pq.push(num); if(pq.size() > _k) pq.pop(); } } int add(int val) { pq.push(val); if(pq.size() > _k) pq.pop(); return pq.top(); }};

前K个高频单词

题目链接

692. 前K个高频单词

题目描述

给定一个单词列表

words和一个整数k,返回前k个出现次数最多的单词。返回的答案应该按单词出现频率由高到低排序。如果不同的单词有相同出现频率, 按字典顺序 排序。

示例 1:输入: words = [“i”, “love”, “leetcode”, “i”, “love”, “coding”], k = 2

输出: [“i”, “love”]

解析: “i” 和 “love” 为出现次数最多的两个单词,均为2次。

注意,按字母顺序 “i” 在 “love” 之前。示例 2:

输入: [“the”, “day”, “is”, “sunny”, “the”, “the”, “the”, “sunny”, “is”, “is”], k = 4

输出: [“the”, “is”, “sunny”, “day”]

解析: “the”, “is”, “sunny” 和 “day” 是出现次数最多的四个单词,

出现次数依次为 4, 3, 2 和 1 次。注意:

1 <= words.length <= 5001 <= words[i] <= 10words[i]由小写英文字母组成。k的取值范围是[1, 不同 words[i] 的数量]

算法思路

先进行单词统计:

我们需要知道每一个单词出现的频次,因此可以先使用哈希表,统计出每一个单词出现的频次;

然后在哈希表中,选出前 k 大的单词

处理TopK问题:

先定义一个自定义排序,我们需要的是前 k 大,因此需要一个小根堆。但是当两个字符串的频次相同的时候,我们需要的是字典序较小的,此时是一个大根堆的属性,在定义比较器的时候需要注意!

- 当两个字符串出现的频次不同的时候:需要的是基于频次比较的小根堆

- 当两个字符串出现的频次相同的时候:需要的是基于字典序比较的大根堆

定义好比较器之后,依次将哈希表中的字符串插入到堆中,维持堆中的元素不超过 k 个;

遍历完整个哈希表后,堆中的剩余元素就是前 k ⼤的元素;

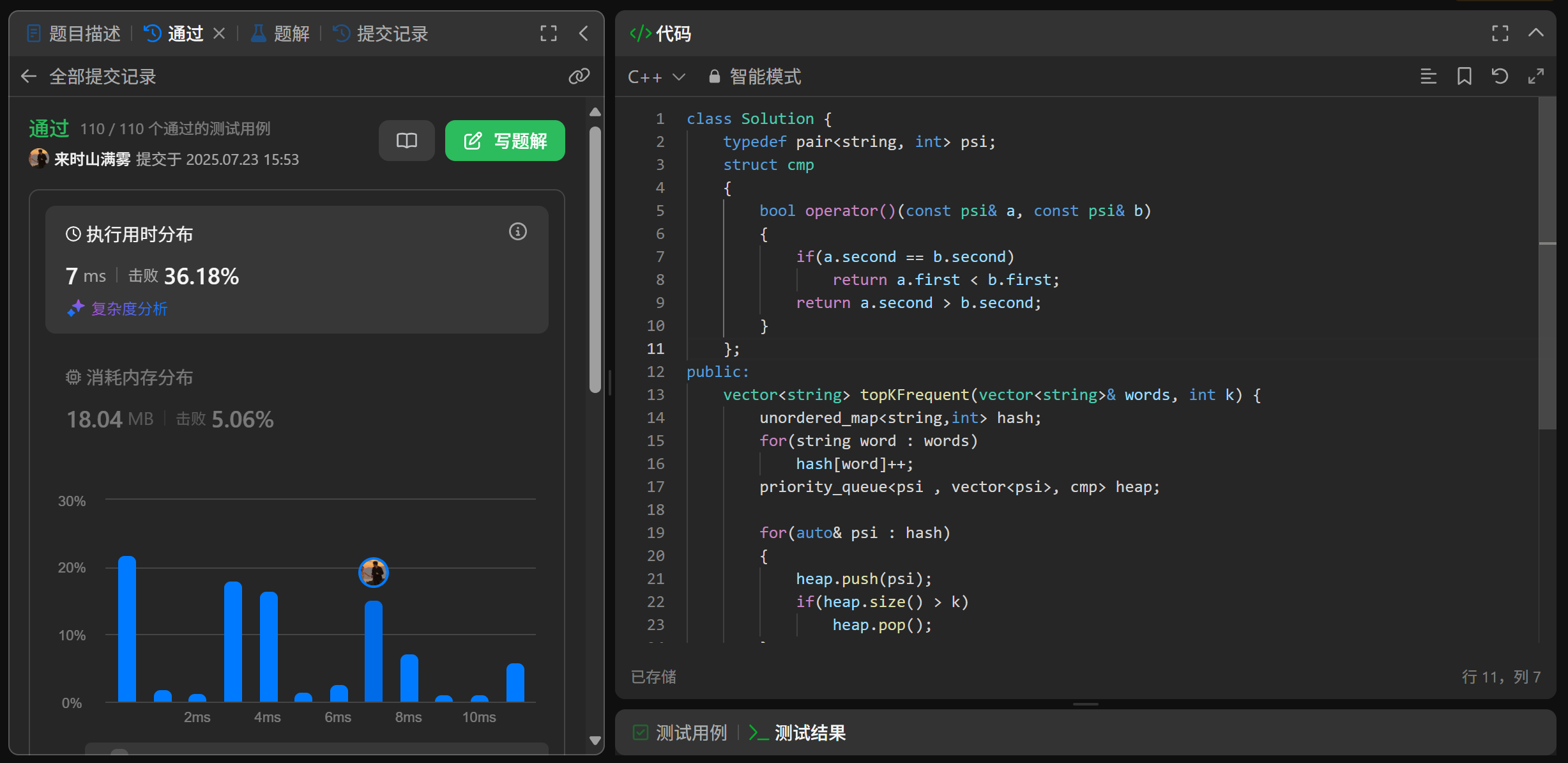

代码实现

class Solution { typedef pair<string, int> psi; struct cmp { bool operator()(const psi& a, const psi& b) { if(a.second == b.second) return a.first < b.first; return a.second > b.second; } };public: vector<string> topKFrequent(vector<string>& words, int k) { unordered_map<string,int> hash; for(string word : words) hash[word]++; priority_queue<psi , vector<psi>, cmp> heap; for(auto& psi : hash) { heap.push(psi); if(heap.size() > k) heap.pop(); } vector<string> ret(k); for(int i = k-1; i >= 0; --i) { ret[i] = heap.top().first; heap.pop(); } return ret; }};

数据流的中位数

题目链接

295. 数据流的中位数

题目描述

中位数是有序整数列表中的中间值。如果列表的大小是偶数,则没有中间值,中位数是两个中间值的平均值。

- 例如

arr = [2,3,4]的中位数是3。- 例如

arr = [2,3]的中位数是(2 + 3) / 2 = 2.5。实现

MedianFinder类:

MedianFinder()初始化MedianFinder对象。void addNum(int num)将数据流中的整数num添加到数据结构中。double findMedian()返回到目前为止所有元素的中位数。与实际答案相差 10-5 以内的答案将被接受。

示例 1:输入

[“MedianFinder”, “addNum”, “addNum”, “findMedian”, “addNum”, “findMedian”]

[[], [1], [2], [], [3], []]

输出

[null, null, null, 1.5, null, 2.0]

解释

MedianFinder medianFinder = new MedianFinder();

medianFinder.addNum(1); // arr = [1]

medianFinder.addNum(2); // arr = [1, 2]

medianFinder.findMedian(); // 返回 1.5 ((1 + 2) / 2)

medianFinder.addNum(3); // arr[1, 2, 3]

medianFinder.findMedian(); // return 2.0提示:

-105 <= num <= 105- 在调用

findMedian之前,数据结构中至少有一个元素- 最多

5 * 104次调用addNum和findMedian

算法思路

我们可以将整个数组「按照大小」平分成两部分(如果不能平分,那就让较大部分的元素多⼀个),

较大的部分称为左侧部分,较小的部分称为右侧部分:

- 将左侧部分放入 大根堆中,然后将右侧元素放入 小根堆 中;

- 这样就能在 O(1) 的时间内拿到中间的一个数或者两个数,进而求的平均数。

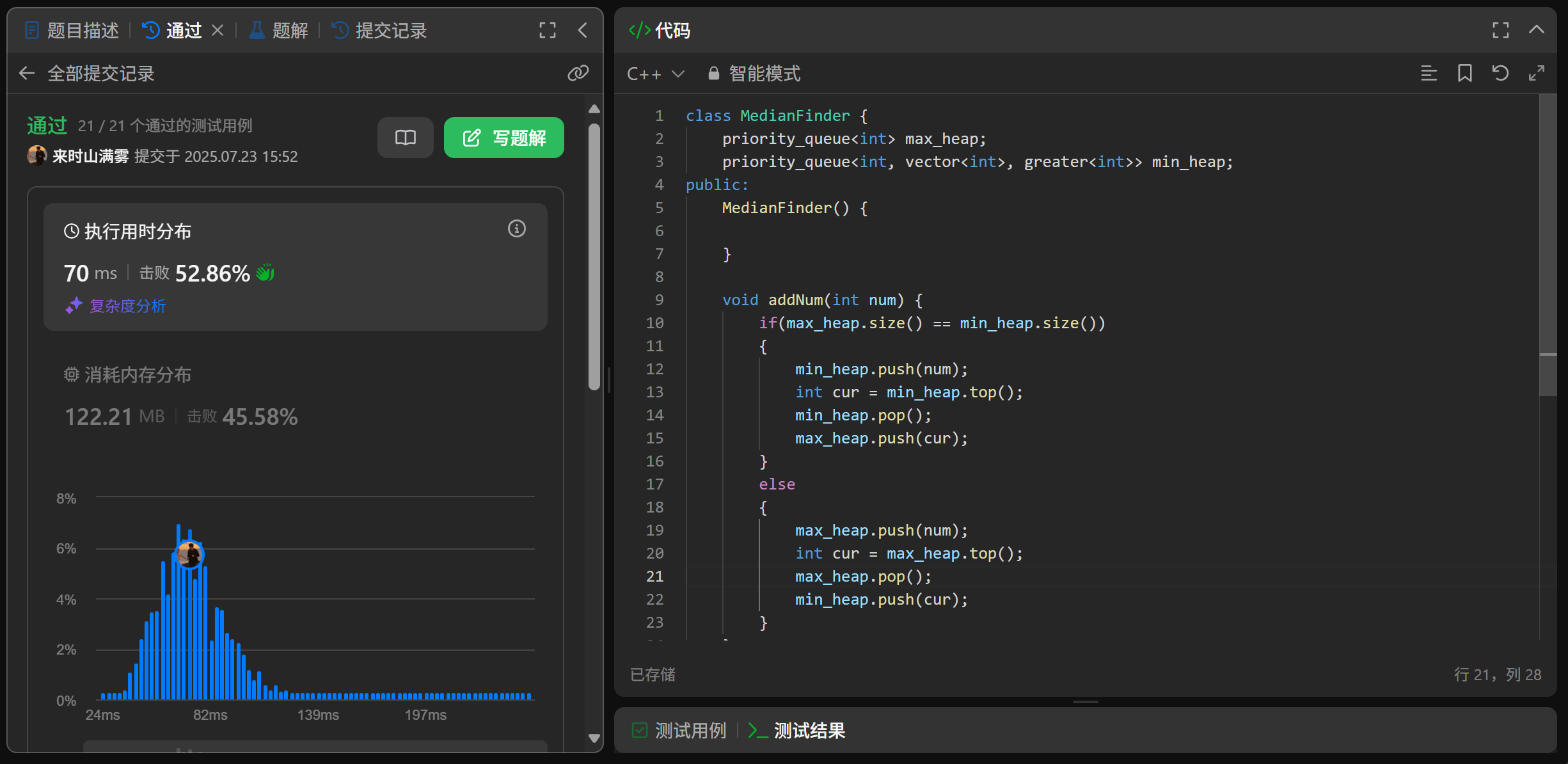

代码实现

class MedianFinder { priority_queue<int> max_heap; priority_queue<int, vector<int>, greater<int>> min_heap;public: MedianFinder() { } void addNum(int num) { if(max_heap.size() == min_heap.size()) { min_heap.push(num); int cur = min_heap.top(); min_heap.pop(); max_heap.push(cur); } else { max_heap.push(num); int cur = max_heap.top(); max_heap.pop(); min_heap.push(cur); } } double findMedian() { if(min_heap.size() == max_heap.size()) return (min_heap.top()+max_heap.top())/2.0; return max_heap.top(); }};

⚠️ 写在最后:以上内容是我在学习以后得一些总结和概括,如有错误或者需要补充的地方欢迎各位大佬评论或者私信我交流!!!