数学建模组队攻略-从队友跑路到国一大满贯的手把手建议

一. 先装逼

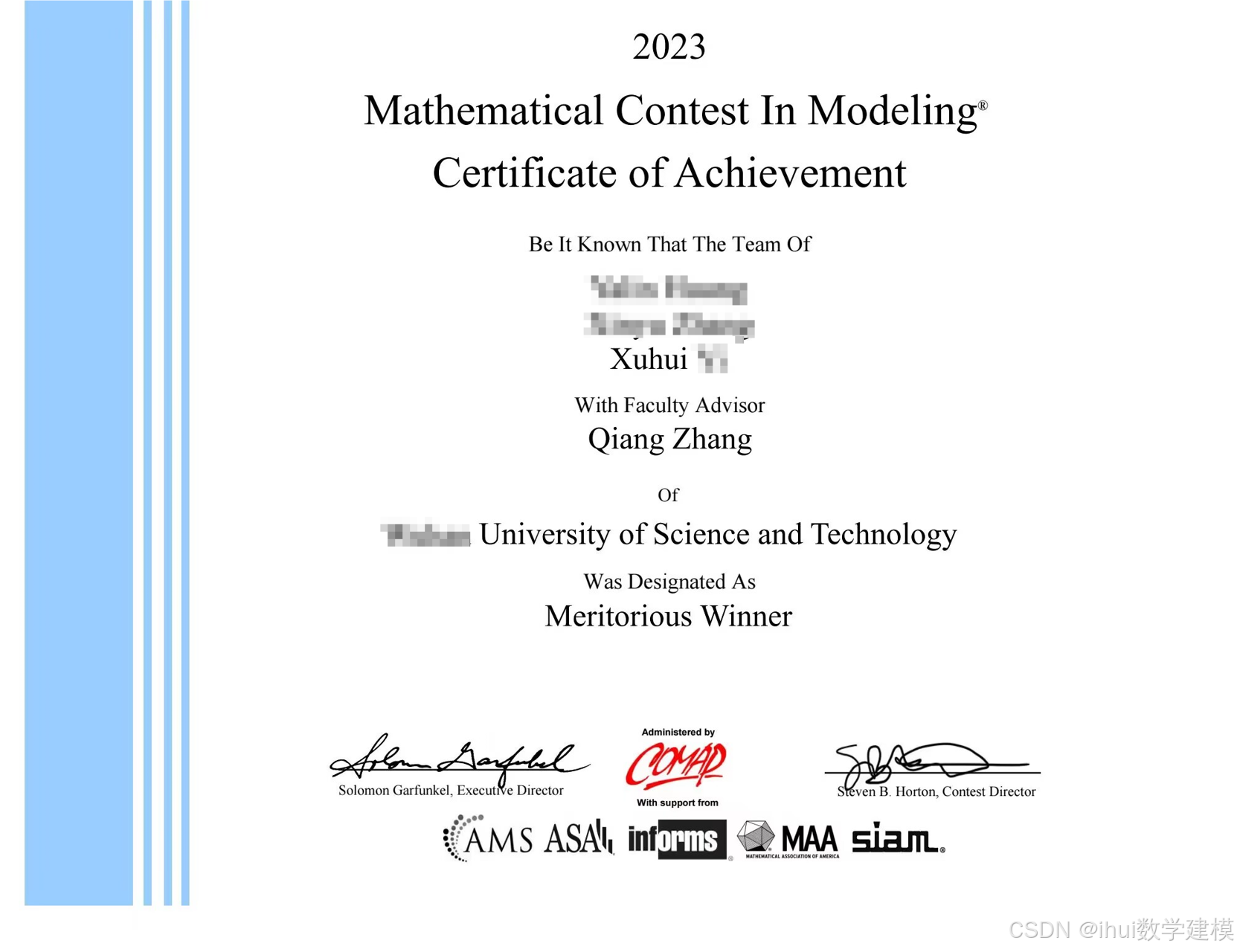

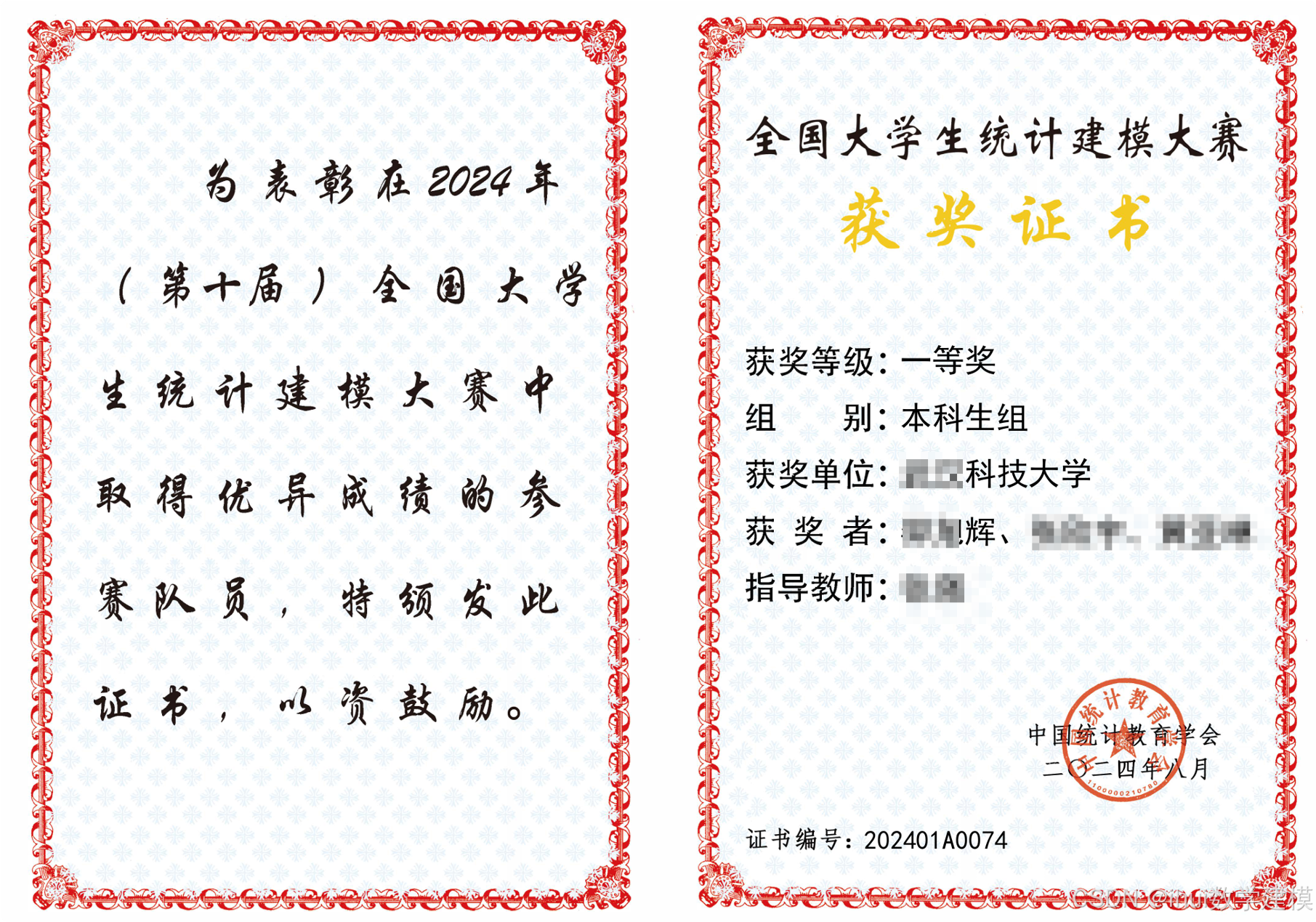

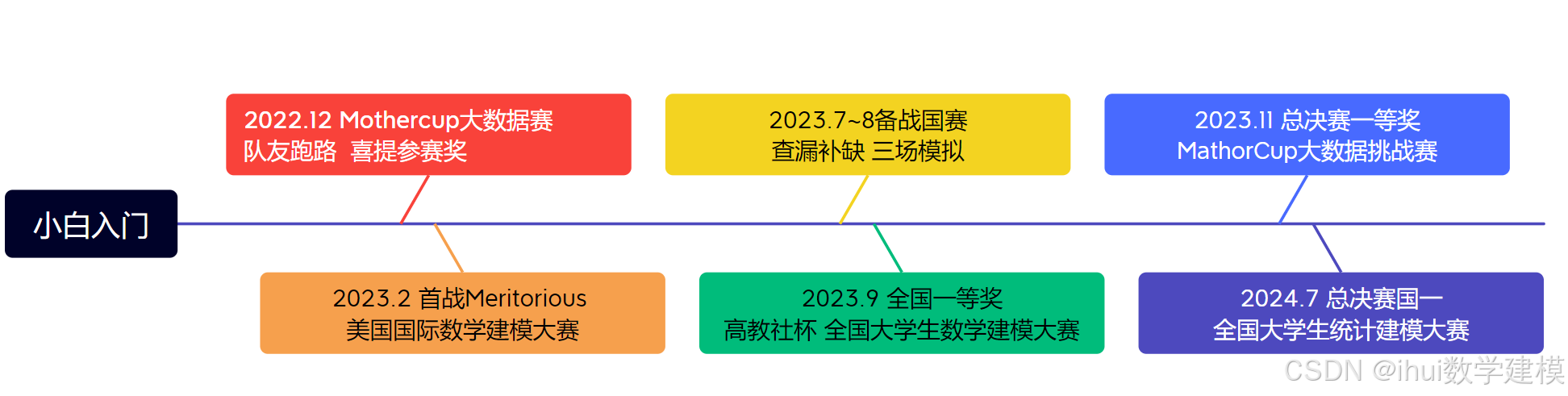

本人连续获得过美国国际数学建模大赛、全国大学生数学建模国赛、全国大学生统计建模大赛三大赛的国家级一等奖,现在看着确实蛮风光,但实际上是我开始参加数模比赛也是经历了非常非常多的坎坷才走出来的,两个队友临时跑路(还专门听劝找的计算机学院和理学院的学长,我是管理学院的),学了大半个月的数模资料结果比赛一点用没用上(相当于被市面上的营销资料忽悠),暑假天天吃十块沙县偷偷躲在学校学数模打模拟赛(学校不让留校,没钱租房,条件艰苦,停水停电,厕所臭死),国赛前几周三次模拟赛一个都完整做对过,以及,每次去找队友组队,总会厚着脸皮去找学长学姐,但是总会有对小白避不开的冷眼和排挤......

所以我觉得有必要写这么一个经验攻略贴去帮助到刚入门的小白快速打破对竞赛组队和分工的认知偏差,当然,并不是单纯诉苦和装逼,装逼其实也是为了让大家信任我有资格去做这件事情。我仅仅是觉得,我的这些经历应该足够能正儿八经的写一篇真正有用的团队组队分工攻略来帮到大家,而不是一个随手能生成出来经验帖。

两个一等奖:

统计建模总决赛现场

我的比赛轨迹 以下是我的一些总结,如有不足和疑问,可以继续指出补充。

以下是我的一些总结,如有不足和疑问,可以继续指出补充。

二. 数学建模组队分工

1.新手怎么组队?

📌组队随意,但尽量找不划水的队友,毕竟大家都没什么经验,不用太在意角色定位和知识储备,大家一开始都很水,别有心理负担!在备赛和比赛的狂热中学习新知识,多查攻略看视频,后续比赛再根据自己的情况找到合适的队友。因此,组队先上场再说。有一点要明确是,如果能一次比赛就能找到符合自己节奏的队友是非常非常幸运的事情,尽管大多数情况往往是一开始出发的队友不一定是能走到最后的人。

📌首次比赛更重要的是开始,初次比赛很重要,不在于能否斩获什么奖,而是在这个备赛和比赛的狂热感中能学到大量知识,是成长的黄金阶段。即使天天看帖子和视频课程,真正打比赛又是另一回事。所以初次比赛时,还需要对建模、编程和写论文三个分工工作有个清晰的理解,便于后续复盘提升和对自己能力的精准定位。因此,踏上国奖路最重要的是踏上。

2.找谁组队?

📌专业不是决定性因素,建模找数理统计专业?编程找计算机专业?或许这样的组队方式会带来一些专业经验基础,但实际上影响并不大。大多数本科生的水平有限,博而不精,还没有达到能够驾驭数学建模比赛的程度。我记得我在打国赛时,旁边一支队伍,两个大二纯文科(经法类)的女生做的非常认真,另一个队友是大一的,纯摆烂哥一个,上来就睡,不做事情还和队友吵吵嚷嚷的,当时我都快看不下去了,但是我没想到的是他们最后还拿到了省一。

📌多主动出击试水,专业的影响力真的不是那么核心,如果有比赛基础了,尽量找能力互补的或者融合的来的,主动多问几个人,不要害羞不好意思,我那会入门也找过高年级的组队,基本上都没怎么搭理我,有些还会带有一点冷眼鄙视,这也都是很正常的,毕竟天下熙熙攘攘,皆为利来利往,但是你总得去试试,因为一个人的不同真的会改变很多事情,既然要冲击国奖就不要在意这些鸡皮蒜毛了,凡事尽力尽心,全力以赴,努力不一定赢,但不努力永远没可能。我觉得我们能拿到能够拿到国一,不能说每个人的能力都很强,但至少有一半的原因是团队融合得好。因为团队配合本身也是一项能力素质,而国奖这件事本身,不仅意味着对每个人能力的认可,也是对团队能力的考量。

3.定位和心态

📌 数模纸老虎

大多数刚入门的小白都会有认知偏差,认为自己能写论文,而建模和编程门槛高,适合那些有专业基础的人,其实都是纸老虎。你去试一试,说不定就通了。试一试真的比什么都强。

📌 初次参赛经历

我初次参赛时,因为是管理学院的学生,自认为自己就是干写论文的。当时寒假线上交流,由于之前没有备赛学,两队友直接开摆,烂泥巴扶不上墙,我只好全部自己来干;对模型不熟,用 SPSSPRO 实现算法,排版也很简陋。但我在比赛中全流程现学现用,快速理解不同角色要求。虽没获奖,但彻底震碎我对数学建模的固有认知——原来建模编程不过如此。

📌 美赛备赛

后来备战美赛,我针对性学习了很多模型,渐渐清楚“要学啥怎么学”。从论文手逐步蜕变为关键先生。所以总结就是,不要妄自菲薄,初次参赛多尝试多结果。大多数事情没有你想象的困难。我当年是管理学院的,竟然能独挑大梁,多亏那次被坑,被逼着试一下,要不然也没今天的成就了。

4.传统的团队分工

📌 传统的直线型分工(建模手+编程+论文手)虽然看似合理,但实际上非常缺乏灵活性和韧性。一旦某一环节出现问题,整个团队进度立即会陷入停滞。这种分工对各成员的能力要求很高并且配合能力很强才能实现,一般的团队无法实现这样高效的协作。

📌 沟通困难:建模手需要反复解释思路给编程手和论文手来实现,如果两人的知识理解不匹配,直接导致论文或者编程结果与理想思路不符。

📌知识不互通:各个角色的知识储备相互独立没有交叉点,团队整体联系和协作不够紧密,会导致解题压力很大。

5.推荐的分工配置

✅推荐采用建模编程1号+建模编程2号+论文手的(三角形配置),建模和编程的能力应该是统一的而不是割裂的,这样打起比赛来才又快又准,论文手最好也要提前学习理解模型的概念和应用

✅知识交叉,沟通顺畅:团队成员的知识储备不仅限于一个分工,基于不同分工定位的相互交叉,可以更好地集思广益。遇到同一个问题时,大家有共同语言,思路可以快速打通。整个流程大家都能各自理解清楚还能参与一点解题,有效避免以往直线型分工的沟通障碍。

✅压力分担,提高效率:面对高难度题目时,1号和2号可以同时分头行动,提高解题效率。这种配合通常能节省时间,避免团队压力过大。

实际参考:我之所以这么说不是空穴来风,我23年那次国赛时,就采用三角形配置取得了很好的效果。第一问较为简单,但第二问和第三问比较复杂,花了两天加一个通宵。就在纠结很久很久第二问怎么搞的时候,我们决定然兵分两路,将损失最小化,我(1号)负责第二问的上半部分和第四问,队友(2号)负责第二问的下半部分和第三问。这样既节省时间,又提高效率,避免了因分工不当导致的压力和效率问题。要是像以往的情况,大家都栽在第二问上迟迟没有动静,这样就会显得有些虎头蛇尾了,这样不仅整个团队的压力大,而且两个人单独解同一问的效率不一定会比一个人要高。其实慢慢地会发现做完比做好更重要,做好应该是在做完的基础上的前后逻辑。

6.一些团队小结论

✅建模编程1号(队长):团队灵魂,负责建模和编程的核心工作。需要具备出色的建模解题能力和结果解释能力,并在必要时兼顾其他任务。

✅建模编程2号:技术支持,具备建模解题和编程能力,偏重运筹优化算法编程和图表润色。面对运筹优化问题时,与1号承担相同的压力,是团队的另一颗顶梁柱。

✅论文手:负责论文整体结构设计、排版、图表绘制、流程图绘制、论文编辑润色,以及模型描述和公式插入。需要极强的毅力和耐心,做好熬夜准备。

✅能力要求:1号任务最核心,2号次之,论文手也非常辛苦,需要极强的细节把控能力。打好建模思维基础非常重要,否则就是“屎盆子镶金边”。

✅编程顾虑:后期会有无代码跑出模型结果和绘图的教程。没基础先用SPSSPRO过渡,快速建立数模的框架性认识和对比赛节奏感的感知,有基础后再用高级跑结果和绘图的工具。

✅专业匹配:不重要!但至少要负责任。如果是刚开始组队就更不用想太多,重要的是快速了解比赛节奏和过程,为后面的备赛做铺垫。