从“给链接”到“给答案”:AI搜索时代的GEO实战策略_ai生成的文件中内容和标注链接里都对不上

从“给链接”到“给答案”:AI搜索时代的GEO方法论

还记得我们第一次学会用搜索引擎的那种“万能感”吗?输入几个关键词,成百上千个结果扑面而来。十多年里,品牌争夺的主战场也因此形成:谁能在结果页里站得更靠前,谁就更可能被看见。然而,这套逻辑在生成式 AI 普及之后,正被悄悄改写——用户不再逐条点开链接比对,而是把问题直接丢给 AI,等待一条“整理好的答案”。对品牌来说,竞争从“排名”转向了“被引用、被推荐”,而能否成为 AI 的默认信源,决定了你是否出现在用户的第一视野里。

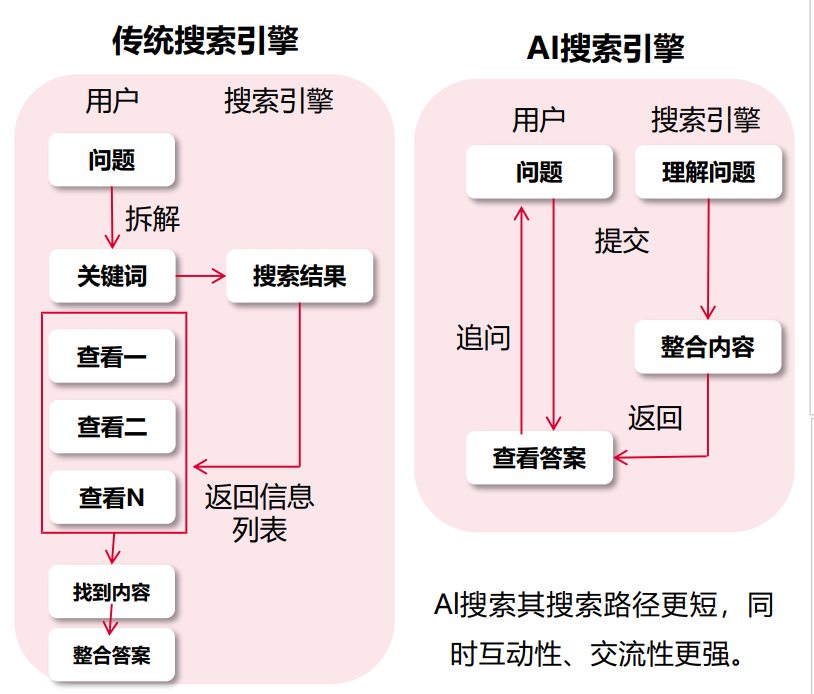

为什么“问AI”会改写传播秩序

过去的搜索像是把一间资料室的门打开,让用户自己翻。生成式 AI 则像是一位“解题助教”,它会从官网、行业报告、媒体与社交平台抓取多源信息,先做预处理,再在对话里给出结论与依据。国内外多家机构的数据都表明,用户的搜索习惯正在发生迁移:AI 工具与社交平台已成为高频检索入口,传统搜索的份额被持续挤压;同时,“生成式 AI 用户规模”呈现出高速增长与高渗透态势,问 AI 正在成为主流入口。

路径的改变带来三个直接后果。

其一,决策链路显著缩短,AI 把拆解、比对、整合前置完成,用户一步直达答案;

其二,平台的“信任标准”从关键词与外链,转向对权威性、专业度与可引用性的综合评估;

其三,谁先在权威节点做了结构化与证据化铺设,谁就更容易在答案里“站C位”。

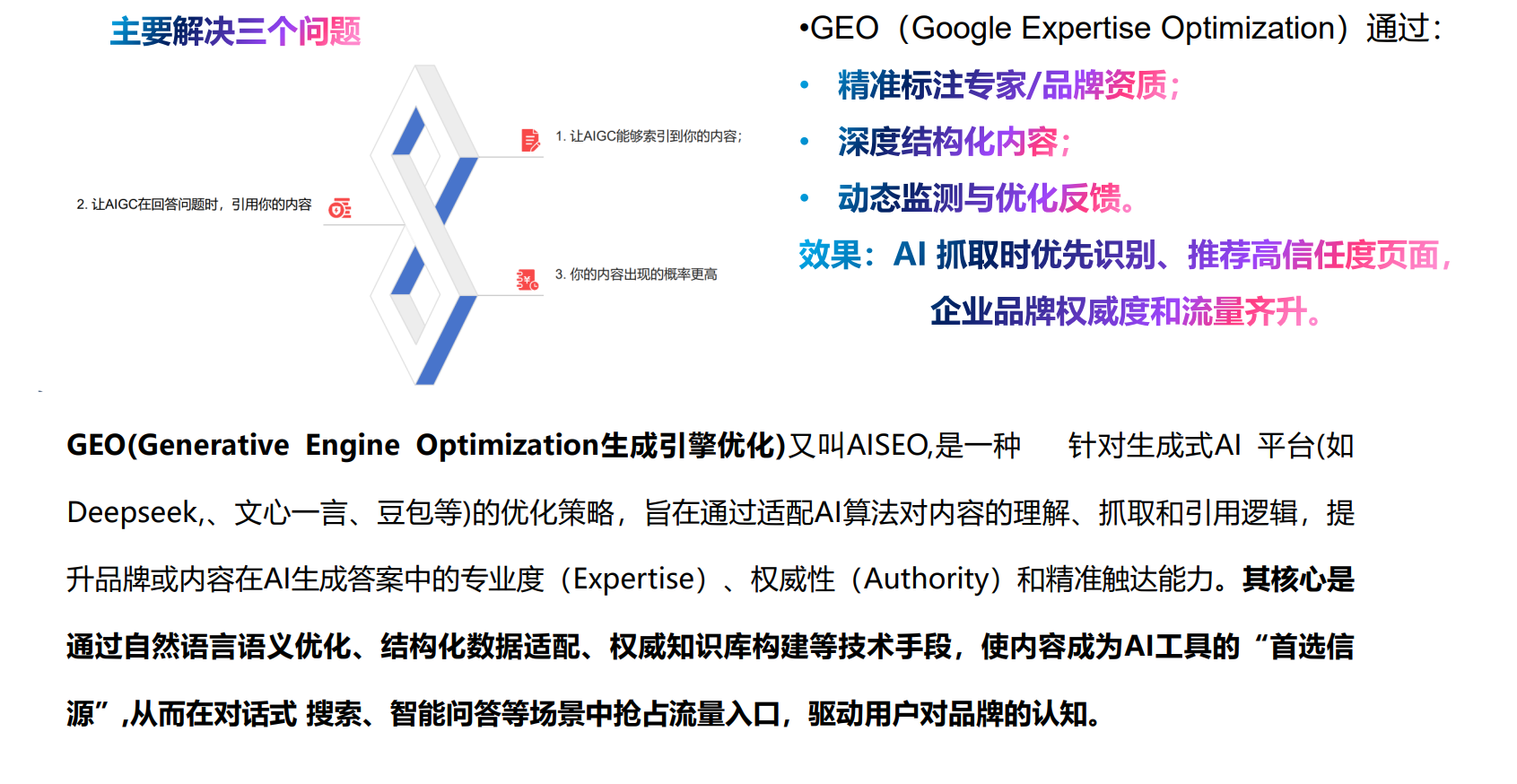

GEO 的使命:让AI优先引用你

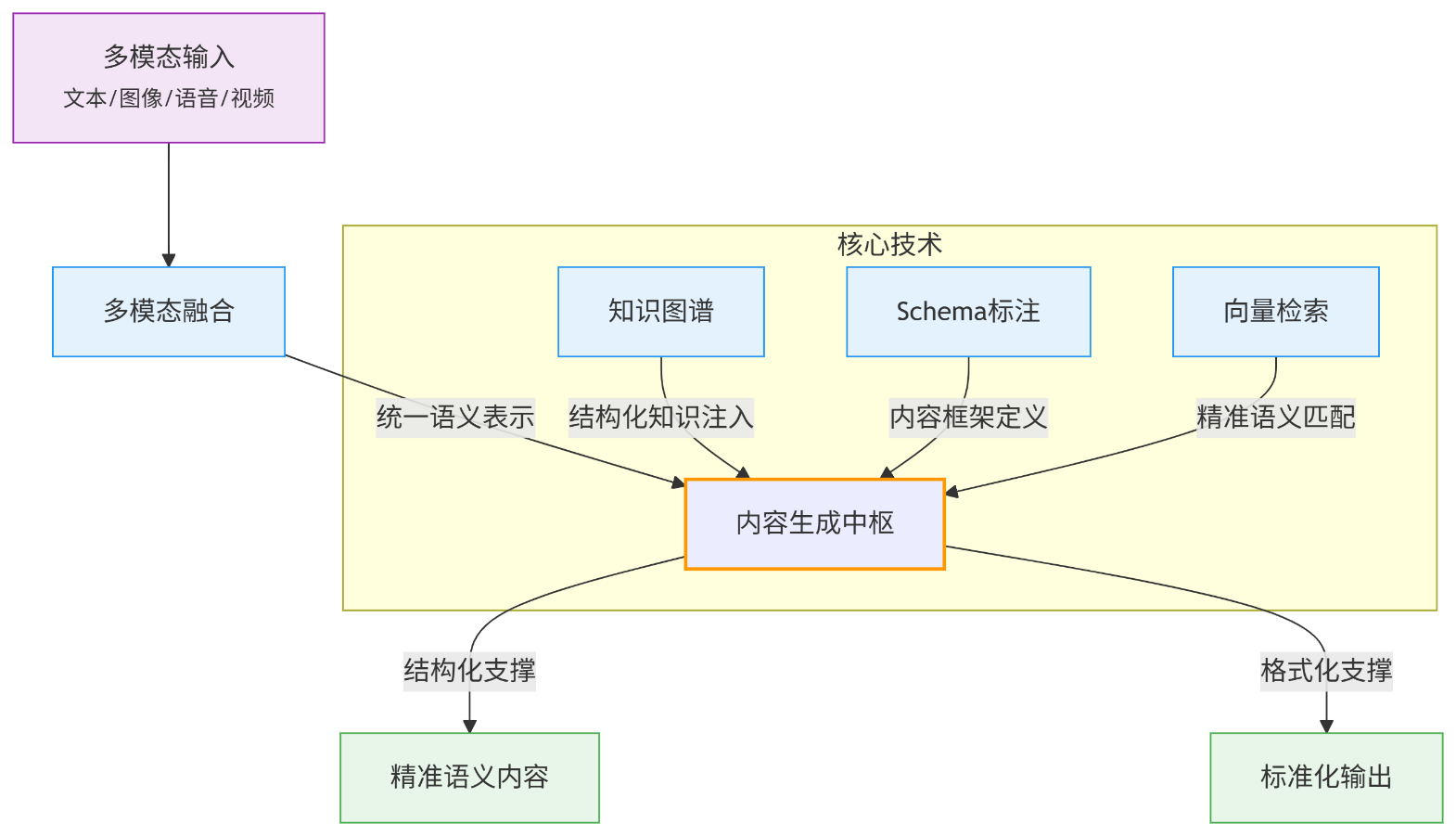

GEO(Generative Engine Optimization,生成引擎优化)并不是传统 SEO 的简单翻版。它要解决的是:AI 如何抓取、理解、引用并推荐。因此,GEO的工作重心从“为人阅读的营销文案”迁移到“为 AI 易抓取、可验证的内容工程”——包括自然语言语义优化、结构化数据适配、权威知识库构建与动态监测回路,目标是成为 AI 的“首选信源”。

从执行层面看,GEO是一套端到端流程:前期盘点素材与场景词,中期完成多模态与结构化改造、分平台发布,后期以数据面板与A/B测试持续校准,确保在各大模型与生态中形成稳定的引用与推荐。

平台生态的现实:同题不同卷

不同AI与搜索入口对信息的偏好并不一致。以当下的主流为例:DeepSeek 强调权威性、时效性与内容质量,对长文与结构化材料的识别效果好;豆包对抖音/小红书等社媒强互动内容更敏感;文心一言依托百度全域,对百科、文库、权威媒体与问答有天然亲和;Kimi 与微信生态相关入口则更偏爱“有教育价值、来源扎实”的材料。GEO 的落点,就在于理解各家抓取与排序逻辑差异,按生态特点投递“可抓、可证、可复用”的内容。

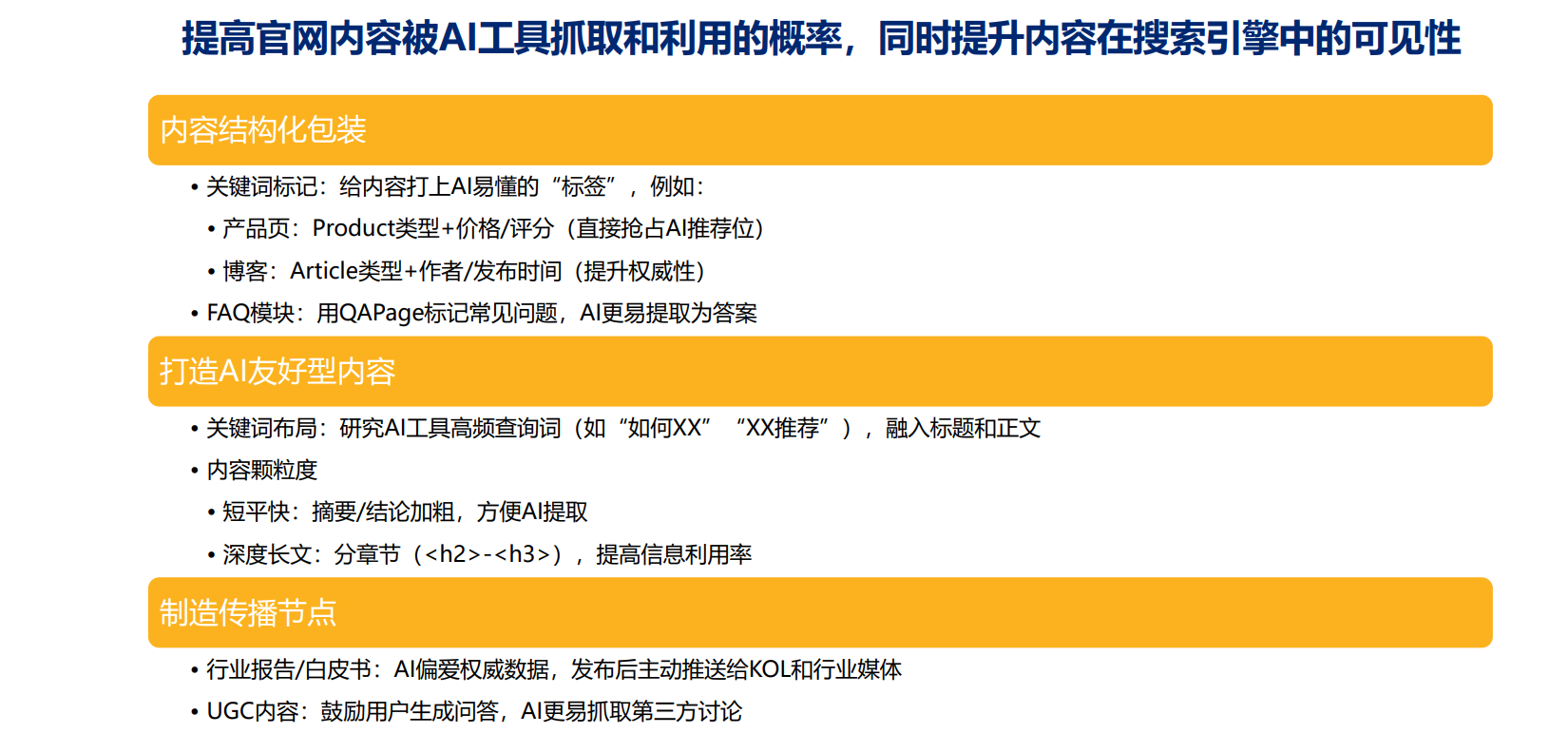

让AI“看懂”的三件事:结构、证据、一致

1)结构化:在官网与资料页补齐 Schema 标注(如 Product、Article、QAPage 等),把参数、价格、适配场景、FAQ 变成机器可读字段;在内容组织上提供“摘要—论据—引文—外链”这样的稳定结构,方便 AI 直接抽取“答案块”。

2)证据化:尽量用定量数据与方法学说明替代空泛表述,给结论配上来源与时间戳,让 AI 可以“一步定位”到白皮书、实验或权威报道。

3)一致性:官网、官号、产品手册与白皮书的口径保持一致,避免参数与话术冲突被模型降权;必要时对多模态素材(图、表、视频字幕)做片段级标注,以提高可引用率。

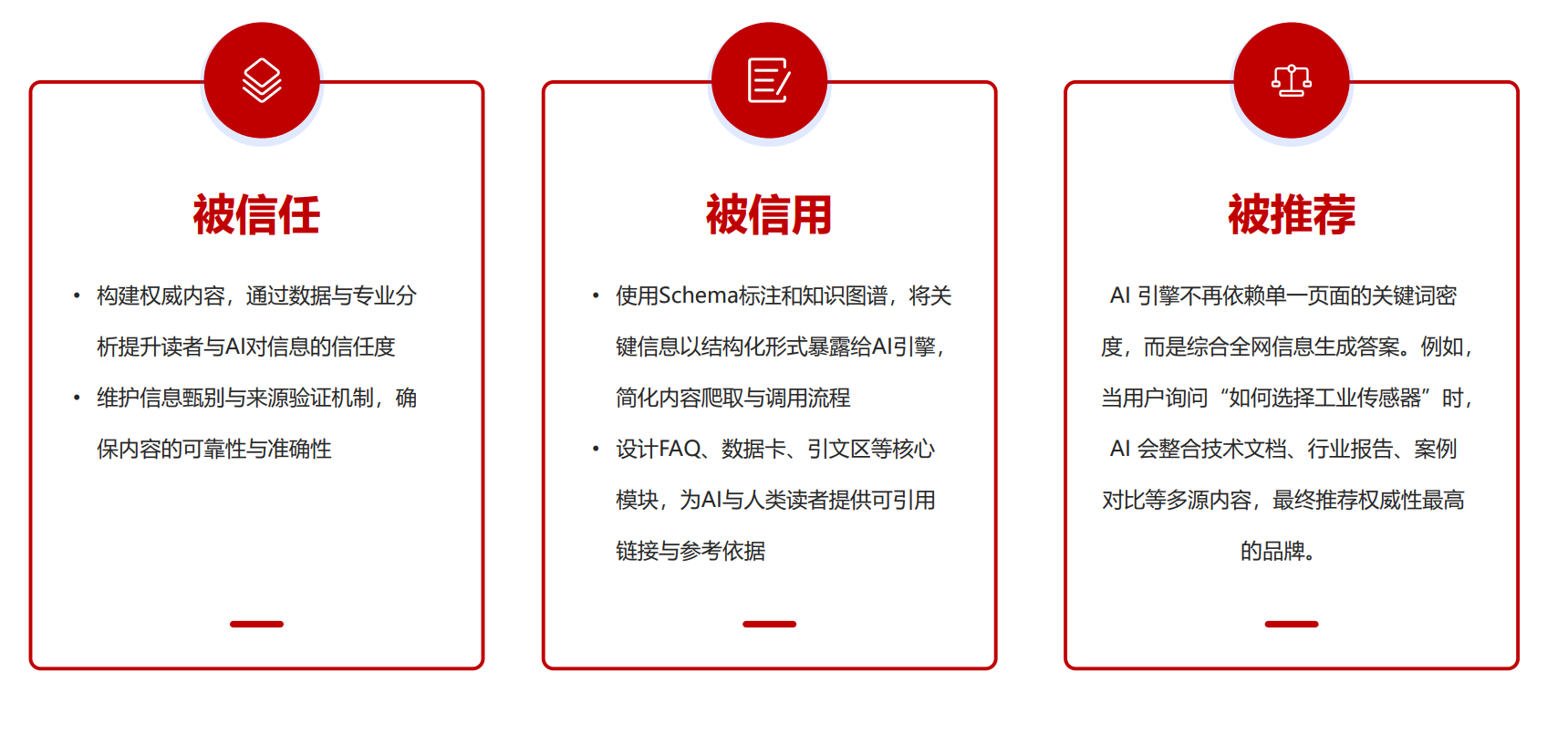

从“被信任”到“被推荐”:可验证的路径

当我们把结构与证据都准备好,AI 会更愿意把你放进“答案候选”。实践中,这条路径可以分成三个阶段:被信任(构建专业与来源验证)、被引用(为 AI 提供可直接调用的引文块与链接)、被推荐(在具体意图与场景里成为优先答案)。在多个真实项目中,这条路径已经跑通:某奶粉品牌以“成分测试数据”在相应问题下获得首位推荐;某美妆品牌把“安全性实验视频”嵌入技术文档,被豆包直接引用;小仙炖通过官网与多平台的 GEO 改造,从 AI 推荐 TOP4 提升到 TOP1,并在多个选购场景词中获得首位展示。

组织与流程:把内容当“产品”打

要长期稳住推荐位,团队形态也要升级:不仅需要编辑与设计,还需要“知识工程师”(规划 Schema 与知识图谱),“数据治理负责人”(维护来源一致性与版本),“实验与评测负责人”(跨平台A/B)。流程上,把素材盘点—结构化—多生态投递—监测复盘做成一条可复用流水线,遇到模型迭代或舆情事件,能在 24 小时内完成“答案对象”的修复与回推。

AI搜索的未来与GEO的进化

未来两三年,AI 搜索会从“给一句话答案”走向“给一个可执行的答案对象”。这类对象不仅包含结论、证据与引文,还会带着可调用的下一步(试算、预约、下单、对比)以及明确版本与时间戳。GEO 的目标也会从“让 AI 看见你”进化到“让 AI 相信你、引用你,并替你触发关键动作”。与此同频的趋势,在你的材料中也被点名:人机协作的深度创作、多模态信源融合、与实时知识图谱的接入,会成为基础设施。

为了抵达这个未来,GEO 需要完成四个升级:

-

证据链工程化。为每一个“主张”配置来源路径与校验方式,例如给核心数据生成哈希与变更记录,给实验与评测标注方法学与样本量,给图表与截图打上可引用片段 ID。AI 越能“核实”,越敢把你抬到首位。

-

实时性前置。把参数、价格、库存、政策等字段接入“内容更新流水线”,官网 Schema 与站点地图先变,再自动同步到权威节点与开发者端点,减少“过期答案”。

-

多模态片段化。**不再只发布“整篇文章”,而是为关键结论准备可复用的“积木”:图表的原始数据、视频的时间码片段、实验步骤的截图与“结论卡”。AI 在组装时,能直接调用最合适的那一块。

-

从“答案”到“动作”的闭环。**把常见意图(如何选型/如何对比/如何购买)映射到结构化接口与深链接,让 AI 在合规范围内替用户完成关键一步。届时,评估指标也会从“被引用率、首位占比”扩展到“答案到动作的转化率、留资质量与续问包含率”。

落地路线可以很务实

0–30 天,完成官网与核心资料的结构化与证据化,梳理 3–5 个高价值场景词,各自产出一份“完整答案对象”;

30–90 天,做跨平台引用拉通,把同一份证据投到学术/行业/媒体权威节点,并补齐视频、图表的片段级标注;

90 天以后,进入动作化与自动化阶段,为高频问题配置接口与深链接,把更新接入流水线,并建立“面向 AI 的实验与监控面板”。这样,你不是在“写内容”,而是在“生产可被AI执行的答案”。(趋势依据见前述“人机共创、多模态与实时知识图谱”等要点。)

结语:把信息铸造成“答案”

当搜索变成对话、对话靠近行动,真正决定胜负的,是谁能把信息铸造成标准化、可验证、可执行的“答案对象”。GEO 的价值正在于此:它把品牌从“内容提供者”升级为“AI 的默认知识源”,把一次曝光变成一次清晰的建议,甚至一次可触发的动作。在这个新秩序里,被信任、被引用、被推荐不再是抽象口号,而是可以被设计、被交付、被度量的工程目标。