构建高效TCP服务器:实现多连接并发处理

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:TCP服务器通过支持多连接来服务众多客户端,这是网络应用的关键能力。实现这一功能需采用多线程或多进程技术,以并行处理多个连接。本篇文章探讨了多线程实现、多进程实现、异步IO/事件驱动模型、网络助手调试、并发连接管理以及错误处理与异常恢复等多个技术要点,以构建一个高效且稳定的TCP服务器。

1. TCP协议基础

在互联网的世界里,数据传输是构建一切应用的核心。TCP(传输控制协议)作为IP协议家族中的一员,确保了信息传输的可靠性与顺序性,是建立稳定网络连接的基石。本章将揭开TCP协议神秘的面纱,让我们一起探索它如何通过三次握手建立连接、如何实现数据流控制以及连接的优雅终止,深入理解其工作原理对于设计和优化网络应用至关重要。

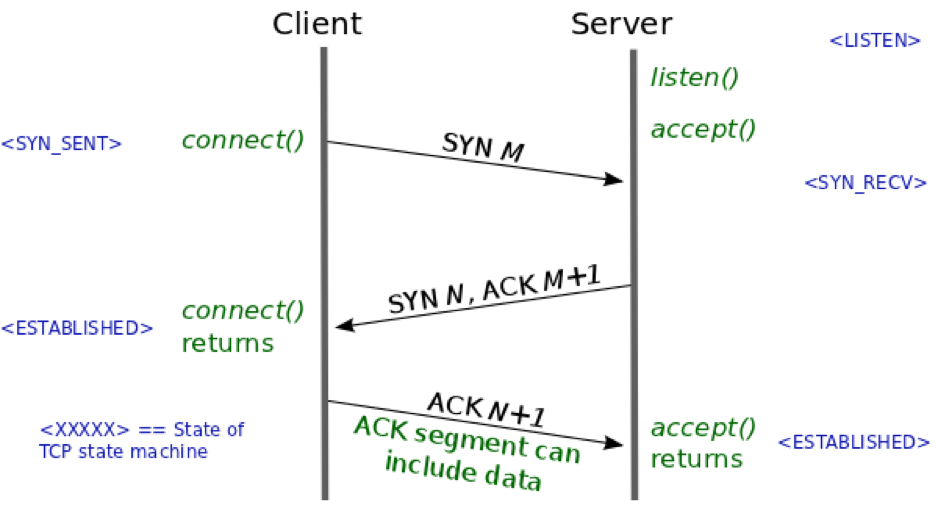

1.1 TCP三次握手

TCP三次握手是建立连接的过程,它保证了通信双方都能确认彼此的接收与发送能力。

Client: SYN -> ServerServer: SYN-ACK -> ClientClient: ACK -> Server首先,客户端发送一个带有SYN(同步序列编号)标志的数据包给服务器,表示想要建立连接。服务器接收到后,若同意建立连接,则发送SYN-ACK(同步与确认)标志的数据包作为应答。最后,客户端向服务器发送一个ACK(确认)标志的数据包,以确认连接已经建立。

1.2 数据流控制

为了保证数据包的可靠传输,TCP引入了窗口机制进行流量控制。

Window Size = (接收缓冲区大小 - 已接收但未被应用读取的数据量)发送方根据接收方告知的窗口大小调整发送速率,避免发送过快导致接收方处理不过来,这种机制被称为滑动窗口算法。

1.3 连接管理

TCP连接管理涵盖了连接的建立、数据传输和连接终止的过程。

连接建立

即我们刚刚讨论的三次握手过程。

数据传输

在数据传输阶段,TCP确保每个发送的数据包都能被对方确认,如果在指定时间内没有收到确认,TCP会重传数据包。

连接终止

当数据传输完成,需要终止连接时,TCP使用四次挥手过程:

Client: FIN -> ServerServer: ACK -> ClientServer: FIN -> ClientClient: ACK -> Server通过这些机制,TCP能够保证数据传输的可靠性,即使在复杂的网络条件下也能保证数据的完整性和顺序性。这些基础知识是开发任何需要网络通信的应用时必须掌握的。在后续章节中,我们会探讨如何利用这些原理在实际应用中实现高性能的服务器。

2.1 多线程基础与优势

在多线程技术实现多连接的讨论中,首先需要理解线程与进程的基本概念及其在程序设计中的应用。接下来,我们会深入探讨多线程编程的优势与可能带来的挑战。

2.1.1 线程与进程的区别

进程是操作系统进行资源分配和调度的一个独立单位。每个进程都有自己的地址空间、内存、数据栈以及其它用来维持系统运行状态所需的资源。线程是进程中的一个实体,是被系统独立调度和分派的基本单位。一个进程可以有多个线程,这些线程共享进程的资源。

从资源分配的角度看,线程比进程更轻量级,创建和销毁线程的开销远小于进程。线程之间的切换也要比进程之间的切换快得多。在多线程编程模型中,线程之间可以共享资源,但进程间的资源共享通常需要通过特定的机制如管道、消息队列、共享内存和信号量等。

2.1.2 多线程编程的优缺点

优点:

- 资源共享: 多线程可以共享进程资源,使得线程间的数据交换更加高效。

- 并发执行: 线程可以并发执行,从而提高程序的执行效率。

- 响应性: 多线程模型下,程序可以持续响应用户的输入。

- 简单性: 相对于多进程模型,设计和实现多线程程序通常更加简单。

缺点:

- 线程安全问题: 多线程共享数据时需要进行同步,否则容易出现竞态条件。

- 上下文切换开销: 尽管比进程切换要小,但过多的线程也会导致频繁的上下文切换。

- 复杂性增加: 并发编程引入了复杂性,包括死锁、活锁和资源竞争等问题。

2.2 多线程服务器的设计

要实现一个能够处理多连接的服务器,多线程服务器设计是一个重要的方向。我们将详细讨论线程池模型的工作原理及多线程服务器架构设计要点。

2.2.1 线程池模型的工作原理

线程池是一种多线程处理形式,该模式下,线程池中的线程被预先创建好并处于等待任务分配的状态。这样当有新的任务请求时,无需创建新的线程,可以直接从线程池中选取一个线程来执行。线程池模型的优点在于能够减少线程创建和销毁的开销,提高系统的性能和稳定性。

线程池的核心包括任务队列、工作线程集合以及与之相关的同步机制。客户端请求被封装为任务提交到队列中,线程池中的工作线程按照一定的策略取出任务并执行。

2.2.2 多线程服务器架构设计要点

一个高效的多线程服务器应该关注以下几点设计要点:

- 负载均衡: 如何有效分配和管理负载,保证服务器性能。

- 资源限制: 避免创建过多线程,造成资源竞争。

- 异常管理: 线程崩溃时要能及时处理,不影响其他线程和服务。

- 扩展性: 考虑未来可能的扩展,比如动态调整线程数量。

2.3 多线程编程实践

在多线程编程实践中,对于线程的同步和互斥、死锁的避免和处理、线程安全的网络编程实例是不可或缺的内容。

2.3.1 线程同步与互斥

线程同步是指线程之间协调以避免数据竞争。互斥则是同步的一种形式,用来确保一次只有一个线程可以访问共享资源。

在多线程环境中,我们常常使用互斥锁(mutexes)、条件变量(condition variables)以及信号量(semaphores)等同步机制。互斥锁是最常用的同步机制,它可以保证在任何时刻只有一个线程可以访问数据。

2.3.2 死锁的避免和处理

死锁是多线程编程中常遇到的一个问题,当两个或多个线程在执行过程中因争夺资源而无限期地相互等待,就发生了死锁。

为了防止死锁,需要遵循以下原则:

- 资源的持有与等待: 最好一次性请求所有需要的资源。

- 资源的不可抢占: 资源只能由持有它的线程释放。

- 资源的循环等待: 避免多个线程形成环形链路等待资源。

2.3.3 线程安全的网络编程实例

网络编程中,处理并发连接时,线程安全是必须考虑的问题。下面是一个简单的线程安全的服务器端代码示例:

#include #include #include #define NUM_THREADS 5struct connection_info { int conn_id; // 其他连接相关信息...};void* handle_connection(void* arg) { struct connection_info* ci = (struct connection_info*)arg; printf(\"Connection ID: %d\\n\", ci->conn_id); // 处理连接的逻辑... pthread_exit(NULL);}int main() { pthread_t threads[NUM_THREADS]; struct connection_info conn_info[NUM_THREADS]; for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++) { conn_info[i].conn_id = i; if (pthread_create(&threads[i], NULL, handle_connection, (void*)&conn_info[i])) { perror(\"ERROR: pthread_create\"); exit(-1); } } for (int i = 0; i < NUM_THREADS; i++) { pthread_join(threads[i], NULL); } printf(\"Server is done.\\n\"); return 0;} 以上代码创建了5个线程,每个线程处理一个连接。在处理连接的 handle_connection 函数中,每个线程会输出它的连接ID。为了确保线程安全,每个线程拥有它自己的连接信息副本( conn_info[i] ),这样就避免了多个线程同时操作同一份数据。

在上述例子中,我们已经展示了如何利用多线程技术来设计和实现一个能够处理多个并发连接的服务器,接下来将会探讨多进程技术在实现多连接上的应用。

3. 多进程技术实现多连接

3.1 多进程编程基础

多进程是操作系统中一个重要的概念,它允许多个程序或同一个程序的多个实例同时运行。进程作为资源分配的基本单位,每一个进程都有自己独立的地址空间,以及为执行程序和操作数据所需的资源。理解多进程的基本原理和技术实现,对于构建高性能的服务器程序至关重要。

3.1.1 进程的概念及其生命周期

进程是系统进行资源分配和调度的一个独立单位。它是程序执行时的一个实例,程序经过编译后,生成对应的可执行文件,当运行这个可执行文件时,系统会为该程序创建一个进程。

进程的生命周期包含以下几个基本状态:

- 新建状态(New):进程被创建时的状态。

- 就绪状态(Ready):进程获得了除CPU之外的所有资源,一旦获得CPU资源,就可以运行。

- 运行状态(Running):进程正在CPU上运行。

- 等待状态(Waiting):进程正在等待某一事件发生,此时它不占用CPU。

- 终止状态(Terminated):进程执行完成或因故终止。

每个进程都拥有唯一的进程标识符(PID)以及多个属性,如程序计数器、寄存器集合、变量和打开文件描述符集合等。

3.1.2 多进程与多线程的比较

多进程和多线程都是实现并发的技术,但它们在资源分配、通信机制、上下文切换开销等方面有着本质的不同。

多进程优点包括:

- 稳定性高:一个进程崩溃不会影响到其他进程。

- 资源隔离:进程间内存空间独立,数据共享需要显式通信。

多线程优点包括:

- 轻量级:线程的创建和销毁开销比进程小。

- 数据共享:线程间共享同一进程的内存空间,通信简单。

在选择多进程还是多线程时,需要根据具体应用场景和资源需求做出合理选择。

3.2 多进程服务器的设计与实现

多进程服务器通过创建多个进程来同时处理多个客户端的连接请求,每个进程都可以独立地处理客户端请求,从而实现真正的并行处理。

3.2.1 进程间的通信机制

为了实现进程间通信(IPC),操作系统提供了多种机制,包括管道、消息队列、信号、共享内存等。

- 管道(Pipes):用于进程间单向数据流传输。

- 消息队列(Message Queues):允许一个或多个进程向它写入消息,另一个或多个进程读取。

- 信号(Signals):操作系统传递给进程的异步通知。

- 共享内存(Shared Memory):允许两个或多个进程共享一个给定的存储区。

在多进程服务器设计中,通常使用共享内存来高效地交换大量数据,而使用管道或消息队列来协调进程间的操作。

3.2.2 多进程服务器架构分析

多进程服务器的基本架构包括主线程(或父进程)和多个工作进程(或子进程)。主线程负责监听端口并接受新的连接请求,然后创建子进程来处理每个连接。

一个典型的多进程服务器工作流程如下:

1. 主进程创建套接字,监听指定端口。

2. 主进程接受新的连接请求,并分配给不同的子进程。

3. 每个子进程独立地处理分配到的连接。

4. 子进程完成处理后关闭连接并进入等待状态,准备接收新的连接请求。

3.3 多进程编程实践案例

3.3.1 使用fork创建子进程

在Unix/Linux系统中, fork() 函数用于创建一个与父进程完全相同的子进程。调用 fork() 时,子进程获得父进程数据空间、堆和栈的副本。下面是使用 fork() 的一个简单示例:

#include #include int main() { pid_t pid = fork(); if (pid < 0) { // fork失败 fprintf(stderr, \"Fork failed\"); return 1; } else if (pid == 0) { // 子进程 printf(\"This is the child process.\\n\"); } else { // 父进程 printf(\"This is the parent process. PID is %d\\n\", pid); } return 0;} 在上述代码中, fork() 调用后,根据返回值区分当前运行的是父进程还是子进程,并执行相应的代码块。

3.3.2 进程间资源共享与同步问题

多进程编程中,进程间资源共享是一个常见的需求。然而,由于每个进程的地址空间是独立的,进程间直接共享数据变得复杂。共享内存是解决此问题的一种有效方法,但需要注意同步问题,避免数据竞争和不一致。

利用共享内存实现进程间通信的基本步骤如下:

1. 创建共享内存段。

2. 将共享内存段附加到进程的地址空间。

3. 在共享内存段中进行数据读写操作。

4. 完成操作后分离和删除共享内存段。

为了避免数据不一致,通常需要使用互斥锁(mutexes)、信号量(semaphores)或其他同步机制来保护共享资源。

通过理解多进程技术的核心概念和关键实现细节,可以有效地设计和实现支持多连接的高性能服务器程序。在下一章节中,我们将探讨异步IO与事件驱动模型,这将进一步提升并发处理的能力和效率。

4. 异步IO与事件驱动模型

异步IO和事件驱动模型是现代高性能网络编程的基础,尤其在处理大量并发连接时显得尤为重要。它们可以显著提高服务器处理请求的效率,减少资源消耗,避免线程或进程上下文切换的开销。

4.1 异步IO的基本原理

异步IO模型不同于传统的同步IO,它允许在请求发出后,不等待数据的返回即可继续执行后续操作,当数据准备好或有相关事件发生时,再通过回调函数或事件通知的方式来进行处理。这种机制特别适合于I/O密集型任务,因为它能够提升CPU的使用效率,避免因等待I/O操作完成而处于空闲状态。

4.1.1 同步IO与异步IO的区别

同步IO在执行过程中,调用者必须等待操作完成才能继续执行下一步操作,比如在单线程中读取一个大文件时,整个进程会被阻塞直到读取完成。相比之下,异步IO允许操作立即返回,而操作的实际完成会在将来某个时刻通过事件或其他方式通知到调用者。

4.1.2 异步IO的优势与应用场景

异步IO的优势在于其非阻塞特性,这意味着在等待一个操作完成时,系统可以继续执行其他任务,而不需要等待I/O操作的完成。这在需要处理高并发连接的网络服务器中尤其有用,如Web服务器、数据库服务器等。它可以帮助这些应用提高响应速度,提升用户体验。

4.2 事件驱动模型的实现机制

事件驱动模型是一种编程范式,它使用事件队列来管理程序运行中发生的所有事件。程序将关注点集中在响应事件上,而非执行指令。事件驱动模型通常包含以下几个关键组成部分:

4.2.1 事件循环的架构设计

事件循环是事件驱动模型的核心,它负责监听事件队列,并根据事件类型和优先级将事件分派给相应的事件处理器。在事件循环中,事件处理器通常是一些回调函数或事件处理对象的方法,它们定义了当特定事件发生时应该执行的操作。

4.2.2 事件驱动模型的工作流程

在事件驱动模型中,工作流程通常遵循以下步骤:

- 初始化事件循环。

- 将事件加入到事件队列中。

- 事件循环不断检查事件队列,并取出事件。

- 根据事件类型调用相应的回调函数处理事件。

- 处理完毕后,事件循环回到第二步,继续监听和处理事件。

4.3 异步编程实践

异步编程需要使用专门的编程框架或库来支持事件驱动模型的实现。这些框架或库通常提供了丰富的API来注册事件处理器、处理异步回调等。

4.3.1 异步网络编程框架的选择

选择一个合适的异步网络编程框架对于实现高效的事件驱动模型至关重要。目前流行的异步框架包括Node.js、Tornado、asyncio(Python库)等。这些框架各有特色,开发者需根据具体项目需求和语言生态来决定使用哪个框架。

4.3.2 编写高性能的异步服务器代码

编写高性能的异步服务器代码,需要对异步框架的原理和API有深入的理解。以下是编写异步服务器的一些通用建议:

- 尽可能使用非阻塞I/O操作。

- 使用框架提供的异步API,避免阻塞事件循环。

- 尽量减少事件循环中任务的执行时间,避免使用复杂的计算。

- 正确使用异常处理机制,确保程序的健壮性。

- 使用异步数据库驱动和缓存策略以提高数据访问效率。

下面是一个Node.js中简单的异步服务器示例代码:

const http = require(\'http\');const server = http.createServer((req, res) => { res.writeHead(200, {\'Content-Type\': \'text/plain\'}); res.end(\'Hello World\\n\');});server.listen(3000, () => { console.log(\'Server running at http://localhost:3000/\');});在上述代码中,我们创建了一个简单的HTTP服务器,它监听3000端口并响应客户端的请求。尽管这是一个简单的例子,但它展示了如何使用Node.js的异步模型来处理事件,即每次请求都是通过事件循环来处理,不会阻塞主线程。

重要提示: 上述示例代码虽然非常基础,但揭示了异步IO在处理Web请求时的基本逻辑。在实际应用中,你需要处理更复杂的情况,比如请求体的异步读取、请求头的校验、中间件的异步处理、异常的捕获与处理等。

通过上述章节内容的深入了解,相信读者对于异步IO和事件驱动模型有了更加清晰的认识。在下一章节,我们将继续探讨并发连接的管理策略及错误处理。

5. 并发连接的管理策略及错误处理

在高并发的网络服务场景中,服务器管理并发连接的能力成为衡量其性能的重要指标。随着连接数的增加,服务器面临的性能压力和管理挑战也将大幅上升。本章将探讨在高并发环境下如何有效地管理连接,并处理可能出现的各种错误。

5.1 并发连接的挑战与对策

5.1.1 并发连接带来的性能压力

随着客户端数量的增加,服务器需要同时处理的并发连接数也会增加。这种增长会带来以下性能压力:

- 内存消耗 :每个并发连接都会占用一定的内存资源用于维持状态信息。

- 上下文切换 :操作系统在处理大量并发连接时会频繁进行任务调度和上下文切换,这会导致CPU开销增大。

- 网络带宽 :大量的并发请求可能导致网络带宽成为瓶颈。

- I/O负载 :高并发意味着大量的数据读写操作,这会对磁盘I/O造成压力。

为了应对这些挑战,我们需要采取一些策略:

- 资源限制与优化 :合理限制单个连接的资源使用,比如通过配置最大并发连接数、限制单连接内存使用等。

- 负载均衡 :使用负载均衡技术分散请求到多个服务器,从而避免单点过载。

- 异步I/O和事件驱动 :采用非阻塞I/O模型,使CPU能够处理更多的并发连接,而不是浪费时间在等待I/O操作完成上。

5.1.2 服务器负载均衡与连接分发策略

服务器负载均衡是指将网络流量分发到多个服务器节点的技术。这样可以提高服务的可用性和可靠性,同时提高网络性能和应用性能。常见的连接分发策略包括:

- 轮询(Round Robin) :请求被顺序分配给各个服务器,直到最后一个,然后重新从第一个开始。

- 最少连接(Least Connections) :新的请求会被分配给当前连接数最少的服务器。

- IP哈希(IP Hashing) :使用请求来源IP的哈希值来决定请求应该由哪个服务器处理。

这些策略可以通过硬件负载均衡器或软件解决方案(如Nginx、HAProxy)实现。

5.2 错误处理和异常恢复

5.2.1 网络编程中的常见错误

在进行网络编程时,可能会遇到以下几类常见错误:

- 连接超时 :客户端或服务器未能在指定时间内建立连接。

- 读写错误 :由于网络问题或对方主动断开,导致读写操作失败。

- 协议错误 :在数据解析过程中,发现数据不符合预定义的协议格式。

- 资源耗尽 :如内存不足、文件句柄数量达到限制等。

5.2.2 异常处理机制设计

为应对网络编程中的错误,异常处理机制设计应考虑以下几个方面:

- 容错性 :程序设计时需要考虑到网络的不稳定性,设计容错机制以保持程序稳定运行。

- 重试机制 :对于一些可恢复的错误,实现自动重试策略可以提高服务可用性。

- 日志记录 :详细记录错误日志,便于问题定位和分析。

- 优雅降级 :在错误发生时,服务器应能够优雅地降级服务,而不是直接崩溃。

5.2.3 优雅地处理资源释放和错误恢复

确保资源被正确释放是程序健壮性的重要保证。在Python中,我们可以使用 try...finally 结构来保证即使发生异常也能释放资源:

try: # 尝试执行的代码块 passfinally: # 无论是否发生异常,都会执行的代码块 print(\"资源被释放\") 使用上下文管理器(context manager),例如 with 语句,可以使资源管理更加简单:

with open(\'file.txt\', \'r\') as file: # 文件在with块结束时自动关闭 data = file.read()5.3 网络调试工具的使用

5.3.1 本地与远程调试工具介绍

在开发和维护网络应用程序时,合适的调试工具对于快速定位问题至关重要。以下是一些常用的网络调试工具:

- Wireshark :网络协议分析器,用于捕获和分析网络数据包。

- tcpdump :命令行工具,用于捕获和分析网络数据包,是Wireshark的命令行版本。

- netstat :用于显示网络连接、路由表、接口统计、伪装连接和多播成员。

- curl :命令行工具,用于传输数据,支持多种协议。

5.3.2 调试中的日志管理和分析技巧

日志分析是网络调试的重要组成部分。要有效地管理和分析日志,可以遵循以下步骤:

- 日志级别配置 :合理配置日志级别,如ERROR、WARNING、INFO、DEBUG等。

- 日志格式定制 :定制日志格式,包含时间戳、模块、线程、日志级别和消息等。

- 日志聚合 :使用日志聚合工具(如ELK Stack、Splunk)聚合来自不同服务器的日志。

- 日志分析 :利用日志分析工具(如logstash、fluentd)进行模式匹配和统计分析。

5.3.3 性能监控工具的选用与应用

性能监控工具帮助开发者实时了解网络应用的性能状态,对性能瓶颈进行预警和诊断。常用的性能监控工具有:

- Nagios :用于监控系统、网络和服务的健康状况。

- Prometheus :具备强大的查询语言,支持多维数据模型,并且可以用于复杂场景的性能监控。

- Grafana :用于创建和分享各种数据的图形和仪表板,通常和Prometheus等数据源搭配使用。

在本章中,我们深入探讨了并发连接带来的挑战,以及如何通过管理策略和错误处理来提高网络服务的性能和稳定性。下一章节,我们将进一步探讨实现高性能网络服务的细节。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:TCP服务器通过支持多连接来服务众多客户端,这是网络应用的关键能力。实现这一功能需采用多线程或多进程技术,以并行处理多个连接。本篇文章探讨了多线程实现、多进程实现、异步IO/事件驱动模型、网络助手调试、并发连接管理以及错误处理与异常恢复等多个技术要点,以构建一个高效且稳定的TCP服务器。

本文还有配套的精品资源,点击获取