工业相机参数解析【2】关于放大倍数,前后镜有效尺寸等

如上的

参数:

“mag.at mod 0.271X at WD300” 是工业镜头(尤其是机器视觉镜头)参数中常见的标注方式,它精确描述了镜头在特定工作条件下的光学放大倍率和工作距离。分解如下:

-

mag/MAG:-

是 Magnification(放大倍率)的缩写。

-

表示镜头将物体成像到相机传感器上时,图像尺寸相对于物体实际尺寸的比例关系。

-

-

at mod:-

at表示 “在...条件下”。 -

mod是 Modulation 的缩写,在这里特指 对比度调制传递函数。它描述的是镜头再现物体细节(尤其是明暗交替的线条)的能力。MTF值越高,表示镜头分辨细节和保持对比度的能力越好。 -

关键理解:

at mod通常指的是 在特定的、可接受的(或最佳的)MTF性能水平下。这意味着标称的放大倍率0.271X是在镜头能够提供足够好的成像质量(即达到某个预设的MTF标准,比如MTF值≥0.3或0.2等)的前提下给出的。镜头厂商会在其规格书中定义这个MTF标准(例如,在多少线对/mm下的MTF值是多少)。 -

简单来说:

at mod强调的是这个倍率值不是一个简单的几何计算值,而是在保证一定成像质量水平下的有效倍率。

-

-

0.271X:-

这就是具体的放大倍率值。

-

0.271X表示:图像尺寸 = 物体实际尺寸 × 0.271。 -

这是一个小于1的倍率,表示镜头工作在 缩小成像 的状态,这是工业远心镜头和大多数普通工业镜头的典型工作状态(物距远大于像距)。例如,一个10mm宽的物体,在传感器上形成的图像宽度是 10mm × 0.271 = 2.71mm。

-

-

at WD300:-

at同样表示 “在...条件下”。 -

WD是 Working Distance(工作距离)的缩写。 -

300表示工作距离为 300 mm。 -

工作距离是指从镜头最前端(通常是机械安装面或第一个光学表面)到被观察物体表面之间的物理距离。

-

总结整个参数的含义:

在保证特定成像质量水平 (

at mod) 的前提下,当镜头与被测物体之间的距离 (WD) 设置为 300 毫米时,该镜头的有效光学放大倍率 (mag) 为 0.271 倍 (0.271X)。

为什么这个标注方式在工业镜头中很重要?

-

放大倍率不是固定的: 对于大多数非远心镜头(尤其是普通CCTV或FA镜头),放大倍率会随着工作距离的变化而显著变化。标出

at WD300明确告知用户这个倍率值是在哪个特定距离下测得的。 -

成像质量是关键: 工业应用对图像质量要求很高。标出

at mod强调了这个倍率值是在镜头能够提供满足特定应用要求的清晰度和对比度下给出的,而不是一个理论值或最大可能值(后者可能成像很模糊)。这避免了用户仅根据几何倍率选择镜头而忽略了实际成像效果。 -

精确的视野计算: 知道特定WD下的精确倍率(

M)和相机传感器的尺寸(Sensor Size),就可以精确计算出在该工作距离下镜头能看到的视野范围(FOV):-

FOV (水平) = Sensor Size (水平) / M -

FOV (垂直) = Sensor Size (垂直) / M -

例如,使用1英寸传感器(对角线16mm,常见有效区域:水平12.8mm,垂直9.6mm),在M=0.271X时:

-

水平视野 FOV_H = 12.8mm / 0.271 ≈ 47.23mm

-

垂直视野 FOV_V = 9.6mm / 0.271 ≈ 35.43mm

-

-

-

系统集成依据: 工程师需要根据所需的视野(FOV)和可用的安装空间(WD)来选择合适的镜头。这个参数直接提供了这两个核心要素之间的关系(倍率M联系了FOV和Sensor Size,WD是安装参数)。

简单记忆:

-

mag.at mod 0.271X at WD300= 工作距离300毫米时,保证成像质量的有效倍率是0.271倍。 -

这个参数告诉你:在离物体300mm远的地方安装这个镜头,它能清晰地把物体缩小到原尺寸的27.1%成像到你的相机传感器上。

在实际选型中,务必结合相机传感器尺寸和你需要检测的物体大小/视野要求,利用这个倍率值来计算实际视野是否满足需求。同时要确保300mm的工作距离符合你的机械安装限制。

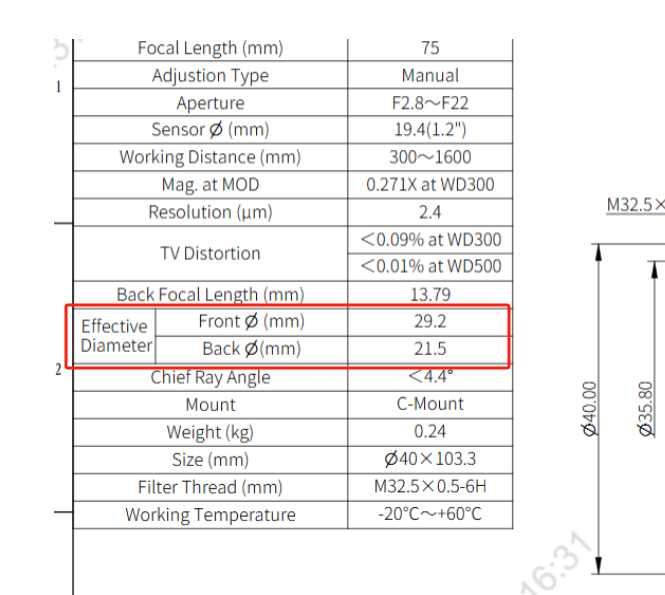

镜头的“有效直径”指的是镜片组中实际参与光线传输的物理直径部分。你提到的“前为29.2mm,后为21.5mm”通常指的是:

-

前组有效直径 (29.2mm): 指镜头最前面那组镜片(靠近被摄物体一侧)参与成像的光线所能通过的最大物理孔径。

-

后组有效直径 (21.5mm): 指镜头最后面那组镜片(靠近相机感光元件/胶片一侧)参与成像的光线所能通过的最大物理孔径。

为什么前后有效直径会不同?

这完全是由镜头的光学设计决定的,是设计师为了达到最佳成像效果、控制像差、满足结构限制(如法兰距)而做的取舍。主要原因包括:

-

光线汇聚与发散: 光线穿过镜头时路径会改变。在广角镜头中,前组需要“捕捉”更宽广范围的光线,因此前组有效直径往往设计得较大(29.2mm)。光线经过内部镜片组的折射和汇聚,到达后组时,光线束通常变得更集中(尤其是长焦或标准镜头),因此后组有效直径可以设计得更小(21.5mm)。

-

像差控制: 镜片组的大小和形状直接影响各种像差(如畸变、色差、场曲等)的矫正效果。设计师通过优化前后镜片组的尺寸比例来实现更好的整体成像质量。

-

机械结构限制: 特别是后组有效直径,会受到相机卡口的物理尺寸和法兰距(镜头卡口到感光元件的距离)的严格限制。后组必须足够小,不能撞到反光板(单反)或离传感器太近(无反),同时还要保证光线能覆盖整个传感器。

-

成本与体积控制: 制造大直径的高质量镜片成本更高,也更难加工。在满足光学要求的前提下,适当减小后组直径有助于控制镜头整体成本和体积重量。

这对成像有什么实际影响?

-

通光能力的瓶颈: 整个镜头系统的通光量(最大光圈)受制于前后组有效直径中较小的那个(以及内部光阑)。在这个例子中,后组有效直径21.5mm比前组29.2mm小,意味着:

-

后组可能是限制最大光圈的因素之一。 即使前组很大,如果后组不够大,也无法让足够多的光线到达传感器,难以实现非常大的光圈(如 f/1.2, f/1.4)。设计师必须平衡前后组的尺寸。

-

-

暗角(边缘失光): 后组有效直径偏小更容易在广角镜头上导致暗角。当光线以较大角度射入镜头边缘时,到达后组边缘的光线可能被后组的物理边框遮挡,造成画面四角变暗。现代镜头通过特殊的光学设计(如非球面镜片、复杂后组)和数码校正来尽量减轻这个问题。

-

法兰距敏感性(对无反系统尤其重要): 后组小的镜头,对法兰距(镜头后口到传感器的距离)的微小变化更敏感。如果使用转接环(增加了法兰距),原本设计给短法兰距无反相机的镜头(后组可能更靠近传感器)在转接到长法兰距系统时,后组离传感器变远,成像圈可能无法完全覆盖传感器,导致严重的暗角甚至黑圈。反之,长法兰距镜头转接到短法兰距相机通常没问题(但可能无限远不合焦)。

-

镜头尺寸与成本: 前组有效直径29.2mm相对较大(常见于广角、大光圈或变焦镜头),通常意味着镜头前端物理尺寸也较大,可能使用了较大较贵的镜片。

总结:

“前组有效直径29.2mm,后组有效直径21.5mm”清晰地说明了镜头两端参与成像的光束通过的物理孔径大小不同。这种差异是光学设计的必然结果,主要服务于成像质量优化和满足机械结构限制。后组直径小于前组是常见的设计,但较小的后组直径(21.5mm vs 29.2mm)可能限制了镜头的最大光圈潜力(相对于前组尺寸),并可能在广角端更容易产生暗角,同时对法兰距的变化更敏感(影响转接兼容性)。理解这个参数有助于了解镜头的设计思路和潜在的光学特性限制。

简单来说: 前组负责“收集”光线(所以通常较大),后组负责将汇聚的光线“投射”到传感器上(受机械空间限制通常较小),两者大小不同是为了让镜头整体达到最佳成像效果

TV Distortion <0.09% at WD300 <0.01% at WD500” 是工业镜头(尤其是远心镜头或高精度测量镜头)的关键光学参数,它描述了镜头在特定工作距离下的畸变水平。分解如下:

-

TV Distortion:-

TV 是 Television 的缩写,这是一个历史遗留术语,起源于早期电视摄像系统对镜头畸变的测量标准。

-

TV Distortion (有时也称为 TV畸变 或 相对畸变) 指的是镜头成像时产生的几何畸变,具体表现为图像边缘的直线发生弯曲(桶形畸变或枕形畸变)。

-

它的计算方式是:

TV畸变(%) = (实际像高 - 理想像高) / 理想像高 × 100%。这里的“理想像高”是指没有畸变时,按中心放大率等比计算出来的像点高度。 -

核心意义: 它衡量的是成像边缘位置相对于中心位置的放大率偏差百分比。正值通常表示枕形畸变,负值表示桶形畸变。

-

Chief Ray Angle <4.4°” 是工业相机(更准确地说是与其配套的工业镜头)的一个关键光学参数,它描述的是光线进入相机传感器像面的角度特性,对成像质量(尤其是边缘画质和色彩一致性)有重大影响。其含义和重要性如下:

一、核心概念解析

-

主光线 (Chief Ray):

-

指从物体上某一点发出,穿过镜头孔径光阑中心,最终到达传感器像面上对应点的那条特定光线。

-

它代表了该物点成像光束的“中心”方向。

-

-

主光线角 (Chief Ray Angle, CRA):

-

指主光线到达传感器像面时,与传感器表面法线(即垂直于传感器表面的直线)之间的夹角。

-

<4.4°表示:该镜头在传感器整个像面上(从中心到最边缘的任意像点),主光线的入射角度都被控制在 4.4度以内。 -

“Filter Thread (mm),M32.5x0.5-6H” 是工业镜头前端用于安装光学滤镜或保护镜的螺纹接口规格。这个参数精确定义了螺纹的机械尺寸和公差等级,确保兼容配件的正确安装。以下是详细分解:

一、参数含义解析

-

Filter Thread-

指镜头前端的滤镜螺纹接口,用于旋接:

-

光学滤镜(如偏振镜、带通滤光片、红外截止滤光片)

-

保护镜(防尘、防刮擦)

-

遮光罩、转接环等配件。

-

-

-

M32.5-

螺纹公称直径:指螺纹的外径(大径)为 32.5 毫米。

-

注意:这是工业镜头中非标准尺寸(常见标准尺寸为 M25.5、M30.5、M34、M37、M52 等),选配滤镜时需严格匹配。

-

-

x0.5-

螺距(Pitch):指相邻螺纹牙顶之间的轴向距离为 0.5 毫米。

-

属于细牙螺纹(标准粗牙螺距通常更大),提供更精密的旋合与锁紧力。

-

-

6H-

螺纹公差等级:

-

6:表示公差等级(精度等级),数字越小精度越高(6级属于中等精度)。 -

H:表示内螺纹公差带位置(大写字母代表内螺纹,小写字母如6g代表外螺纹)。 -

6H是工业镜头最常用的公差等级,确保配件兼容性且不易松动。

-

-

-

二、完整解读

该镜头前端滤镜接口为公制螺纹,规格如下:

-

螺纹类型:公制细牙螺纹(Metric Thread)

-

外径:32.5 mm

-

螺距:0.5 mm(每毫米2个螺纹)

-

螺纹性质:内螺纹(镜头前端为母口)

-

公差等级:6H(中等精度,通用工业级)

-

-

-