LabVIEW中的TCP文件传输实验指南

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:TCP协议是网络通信的基础,提供了可靠的连接和数据传输。LabVIEW的图形化编程环境可以用来实现TCP文件传输,增强系统的通信能力。实现TCP文件传输包括创建TCP客户端/服务器,连接建立,文件读写,数据传输,错误处理,关闭连接,以及考虑优化和安全性。虽然TCP传输可靠但速度受限,对于大文件传输或有速度要求的应用,可能需要考虑其他协议。本文将指导如何在LabVIEW中完成TCP文件传输,并强调开发过程中的关键点和潜在挑战。

1. TCP协议的基础知识

TCP/IP模型结构概述

传输控制协议/互联网协议(TCP/IP)是现代互联网通信的基础。TCP/IP模型可以被理解为包含四层的架构:链路层、网络层、传输层和应用层。每一层都有其特定的功能和协议,例如,网络层负责数据包的路由和转发,而传输层则提供了端到端的数据传输服务,确保数据包的顺序、完整性和可靠性。

TCP协议的特点与工作机制

TCP协议是一种面向连接的、可靠的、基于字节流的传输层通信协议。它使用序列号和确认应答机制来保证数据的正确送达,其特点包括连接管理、流量控制、拥塞控制和数据完整性。一旦建立连接,TCP保证数据按序到达,对丢失的包进行重传,确保数据的可靠传输。

TCP三次握手与四次挥手过程解析

TCP建立连接的过程被称为三次握手(Three-way Handshake)。客户端与服务器端分别发送同步序列编号(SYN)和确认应答(ACK)信号,进行三次握手后连接成功建立。而终止连接的过程称为四次挥手(Four-way Handshake),需要发送四个包以确保双方都能释放连接,包括客户端发送的终止信号、服务器端的确认、服务器端的终止信号以及客户端的最后确认。

2. LabVIEW环境简介

2.1 LabVIEW开发环境概览

LabVIEW(Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)是一种由美国国家仪器(National Instruments,简称NI)公司开发的图形化编程语言。它主要用于数据采集、仪器控制及工业自动化等地方。LabVIEW与其他文本编程语言不同,它采用图形化编程范式,通过“图形代码块”(称为VI,即Virtual Instruments)和连线来实现程序逻辑。用户无需编写传统意义上的代码,而是通过拖放图标(称为控件或指示器)来创建图形化的用户界面(Front Panel),并且构建程序框图(Block Diagram)。

LabVIEW开发环境的主要组成部分

- Front Panel: LabVIEW的前端界面,允许用户通过控件与指示器与程序交互。

- Block Diagram: 程序的逻辑实现部分,是图形化编程的核心,所有的数据处理和算法逻辑都在这里实现。

- Functions Palette: 提供各种功能的图形化函数,方便用户拖拽使用。

- Block Diagram Navigation: 允许开发者在复杂的程序框图中进行导航,提高开发效率。

- Controls and Indicators: 控件用于输入,指示器用于输出,是用户与程序交互的界面元素。

- Context Help: 提供即时帮助功能,有助于理解控件、函数等组件的使用。

LabVIEW环境的高效性在于其内置的大量函数库,这些库覆盖了信号处理、数学分析、字符串处理、文件I/O等多种功能。此外,LabVIEW支持多种硬件接口,如GPIB、串行、USB等,能够轻松实现与各种设备的通信。

2.2 LabVIEW的数据流编程特点

LabVIEW的主要编程范式是数据流编程,这种编程方式的核心理念是“数据流向控制流程”。不同于传统编程语言的顺序、循环和分支结构,LabVIEW中的程序执行依赖于数据在图形化节点间的流动。每个节点都会等待输入数据到达后才执行,一旦执行完毕,便将数据传递到下一个节点。

数据流编程的核心特性

- 并行执行: 由于依赖于数据流向,多个节点可以同时执行,这使得LabVIEW特别适合于并行计算和多线程应用。

- 数据类型严格: LabVIEW对于数据类型的要求非常严格,数据类型不匹配会导致程序无法运行,这有助于早期发现错误。

- 直观的图形表示: 由于LabVIEW的编程结构通过图形表示,因此开发者可以直观地看到数据的流动和处理逻辑。

- 模块化编程: LabVIEW鼓励模块化编程,开发者可以通过创建子VI来构建更大的应用。

2.3 LabVIEW与其他编程语言的比较

LabVIEW常被拿来与传统编程语言如C、C++和Java进行比较。每种语言都有其适用场景和优势,LabVIEW的优势在于其快速原型开发能力和与硬件接口的紧密集成。然而,它也有局限性,比如在复杂的算法实现和系统级编程方面可能不如文本编程语言灵活。

LabVIEW与传统编程语言的优缺点对比

- 快速原型开发: LabVIEW特别适合快速原型开发,可以迅速实现复杂系统的设计与测试。

- 数据采集与控制: 在数据采集、仪器控制和工业自动化等应用中,LabVIEW具有巨大的优势。

- 图形化用户界面: LabVIEW的图形化界面比传统编程语言更直观,易于非编程人员理解和操作。

- 文本编程语言优势: 传统编程语言在算法的实现和系统级编程方面通常更为灵活和强大。

- 性能考虑: LabVIEW由于其数据流架构,可能在处理极端性能要求的任务时不如优化过的文本代码高效。

LabVIEW与传统编程语言之间的选择取决于项目需求、目标用户、性能要求等多方面因素。在某些情况下,结合使用LabVIEW和其他编程语言可以发挥各自的最大优势,提供更全面的解决方案。

3. TCP客户端/服务器创建与配置

3.1 TCP服务器端的创建与配置

3.1.1 服务器端程序的结构设计

服务器端程序设计需要关注几个核心方面,包括监听指定端口、接受客户端连接、数据处理以及响应。在设计阶段,首先要明确服务器端的功能需求,比如是否支持多客户端并发,是否需要持续运行在后台等。基于这些需求,设计相应的软件架构,并将其分解为可管理的模块。

核心功能模块包括:

- 监听模块 :用于在指定端口上监听客户端的连接请求。

- 会话管理模块 :管理与客户端的连接,包括新建、维护和终止会话。

- 数据处理模块 :处理从客户端接收的数据,并根据业务逻辑进行相应操作。

- 响应模块 :向客户端发送处理结果或状态信息。

在LabVIEW环境中,可以使用TCP/IP通信库中的函数和VI(虚拟仪器)来实现上述功能。例如, TCP Open Listener.vi 用于创建监听器, TCP Wait On Listener.vi 用于等待客户端的连接请求。

3.1.2 端口监听与连接建立机制

TCP服务器端需要在一个固定端口上监听客户端的连接请求。当收到一个连接请求后,服务器将检查是否有可用资源来接受该连接,并创建一个新的连接实例,用于后续的数据交换。

在LabVIEW中,可以通过以下步骤来实现端口监听和连接建立:

- 使用

TCP Open Listener.vi开启一个端口进行监听,需要指定本地端口号和监听队列长度。 - 调用

TCP Wait On Listener.vi等待客户端的连接请求,该VI将阻塞等待直到有新的连接或超时。 - 一旦有客户端连接请求,

TCP Wait On Listener.vi将返回一个引用,用于标识客户端连接。 - 使用

TCP Accept Connection.vi来接受客户端连接,这将完成客户端到服务器端的连接建立。

sequenceDiagram participant C as Client participant S as Server Note over S: 开启端口监听 S->>S: TCP Open Listener Note over S: 等待客户端连接 S->>S: TCP Wait On Listener C->>S: 发起连接请求 S->>S: TCP Accept Connection Note over S: 连接建立完成在连接建立之后,服务器端可以通过新创建的连接VI引用与客户端进行数据交换。重要的是要保持监听端口的活跃,以便持续接受新的连接请求。

3.2 TCP客户端的创建与配置

3.2.1 客户端程序的结构设计

TCP客户端程序的核心目标是连接到指定的服务器端,发送请求,接收响应,并处理数据。客户端程序的结构设计应该确保这些功能的实现。

核心功能模块包括:

- 配置模块 :配置服务器地址、端口号等连接参数。

- 连接管理模块 :尝试与服务器建立连接,并管理连接状态。

- 数据发送与接收模块 :负责与服务器端的数据交互。

- 异常处理模块 :处理可能发生的连接错误、数据传输错误等异常情况。

在LabVIEW中,客户端程序的实现可以分为以下几个步骤:

- 使用

TCP Create.vi创建一个TCP连接引用。 - 使用

TCP Connect.vi尝试连接到服务器,需要指定服务器的IP地址和端口号。 - 一旦连接成功,使用

TCP Write.vi发送数据到服务器。 - 使用

TCP Read.vi接收服务器发送的数据。 - 使用

TCP Close.vi关闭与服务器的连接。

3.2.2 连接服务器的策略与方法

在TCP客户端实现过程中,连接服务器是一个关键步骤。由于网络环境的不确定性和服务器的可用性,客户端应该具备重试机制和异常处理机制。

连接策略包括:

- 重试机制 :在连接失败时,客户端可以按照预设的策略重新尝试连接。

- 超时设置 :设置合适的连接超时时间,避免长时间等待响应导致的阻塞。

- 异常处理 :捕捉和处理可能发生的异常,比如连接失败、读写错误等。

在LabVIEW中,可以通过以下方式实现连接策略:

While (Not Connected AND Retry Count < Max Retry Count) Error Cluster = TCP Connect.vi(Server IP, Server Port) If Error Cluster Is Not OK Wait for a period of time (Retry Delay) Increment Retry Count Else Connected = TrueEnd While 在上述伪代码中,我们使用一个循环来实现连接重试机制,通过设置一个最大尝试次数( Max Retry Count )和重试间隔( Retry Delay ),从而在服务器不可达时不会导致客户端程序的长时间阻塞。

通过上述详细设计和实现策略,TCP客户端和服务器端的创建与配置可以完成,从而为后续的文件传输和数据交换打下基础。

4. 连接的建立与文件传输过程

4.1 TCP连接的建立过程

4.1.1 连接建立的步骤与条件

TCP连接的建立是通过三次握手过程实现的,这一过程确保了通信双方都准备好发送和接收数据。以下是TCP三次握手的详细步骤:

-

SYN阶段(同步序列编号) :客户端发送一个带有SYN(同步序列编号)标志位的数据包给服务器,以请求建立连接。该数据包包含初始序列号(ISN),用于同步通信双方的序列号。同时,客户端进入SYN-SENT状态,等待服务器的确认。

-

SYN+ACK阶段 :服务器收到客户端的SYN请求后,如果同意建立连接,则发送一个带有SYN和ACK(确认)标志位的数据包给客户端。这个数据包同样包含服务器的初始序列号,并对客户端的ISN进行确认。服务器进入SYN-RCVD状态。

-

ACK阶段 :客户端收到服务器的SYN+ACK包后,发送一个ACK包给服务器进行确认。此时,TCP连接已经建立完成,客户端和服务器都可以开始传输数据。双方进入ESTABLISHED状态。

在整个过程中,需要确保以下条件被满足:

- 序列号同步 :双方都知道对方的初始序列号,这样就可以正确地对接收到的数据进行排序和检测。

- 确认机制 :通过ACK包确认已接收到的数据,确保数据不丢失。

- 状态同步 :双方都确认了对方处于准备接收数据的状态。

4.1.2 连接建立过程中的异常处理

在TCP连接建立过程中可能会遇到各种异常情况,如网络延迟、网络拥堵或者目标主机无法访问等。正确处理这些异常对于建立稳定连接至关重要。以下是一些常见的异常处理策略:

- 超时重传 :如果一个SYN包或者ACK包在网络中丢失,发送方会在超时后重传该数据包。

- 半开连接 :如果在TCP连接建立过程中,一方发送了SYN包但未收到对应的ACK,那么这个连接就处于半开状态。通常会设置一个计时器,在计时器超时时关闭连接。

- 拒绝服务 :如果服务器收到的SYN请求太多,超出了处理能力,可以实施SYN Flood防御机制,比如限制同时建立连接的数量、延迟回复ACK或者使用SYN Cookie技术。

- 资源限制 :如果客户端和服务器端的资源不足以建立新的连接,如端口资源耗尽,那么需要拒绝新的连接请求,并告知原因。

4.2 文件传输协议的实现

在文件传输过程中,TCP协议提供了稳定和可靠的数据传输能力。通过TCP连接传输文件,需要实现以下几个步骤:

4.2.1 文件传输的步骤与流程

-

建立连接 :在开始传输数据之前,先通过TCP三次握手建立连接。

-

传输初始化 :在传输文件之前,双方可能会交换一些文件传输的元数据,比如文件大小、文件名等,以便于接收方正确地处理数据。

-

数据分段传输 :根据TCP协议的规定,数据会被分为一定长度的段(Segment),每个段都有序列号,以便于确认数据的顺序和完整性。文件数据通常会被切割成多个段进行传输。

-

接收确认 :接收方收到数据段后,会通过发送ACK包的方式确认数据已成功接收。发送方在收到ACK后会继续发送下一个数据段。

-

文件重组 :接收方在接收到所有的数据段后,根据序列号对这些数据段进行排序和重组,还原成原始的文件。

-

传输完成确认 :文件传输完成后,传输发起方会发送一个FIN包,表示数据发送结束。接收方在收到FIN包后,会发送一个ACK包,并且关闭连接。

-

关闭连接 :在双方都确认数据传输完毕后,会通过四次挥手过程关闭连接。

4.2.2 文件传输过程中的数据封装与解析

在文件传输过程中,数据的封装和解析非常重要。以下是数据封装的一些关键点:

-

封包 :在发送端,数据包(Segment)被创建,包含了必要的头部信息(如序列号、确认号、控制位等)和实际的文件数据。如果文件数据太大,还会被进一步分片(Fragmentation)。

-

校验 :TCP头包含一个校验和(Checksum)字段,用于检测数据在传输过程中是否出现了错误。如果校验和表明数据受损,接收端会丢弃该数据包,并且TCP会通过超时和重传机制来确保数据的完整性。

在接收端,数据的解析需要进行如下操作:

-

解包 :接收端收到数据包后,首先检查TCP头部的校验和,确认数据包没有在传输过程中损坏。

-

重组 :如果数据包序列号是连续的,接收端会将数据包的内容写入到文件流中。如果序列号不连续,接收端会将数据包缓存起来,直到收到缺失的数据包。

-

排序 :由于TCP保证了数据的顺序传输,接收端需要根据序列号对数据进行排序,然后才能将它们按照正确的顺序写入文件。

-

数据处理 :当所有数据包都确认接收并正确排序后,接收端会完成文件的重组和校验,确保文件内容的完整性和准确性。

在整个文件传输过程中,通过上述的封装和解析步骤,可以确保文件的准确无误地从一端传输到另一端,同时保证传输的稳定性和可靠性。

5. 文件的读取与写入操作

5.1 文件读取操作的实现

5.1.1 文件读取的基本方法与步骤

在LabVIEW中进行文件读取操作,一般遵循以下步骤:

- 使用文件I/O功能簇中的

Open函数打开文件。这个函数需要提供文件路径以及文件打开模式,如只读、读写等。 - 调用

Read File函数读取文件内容。这个函数同样需要文件的引用标识符,另外还需要指定读取的字节数。 - 使用完毕后,利用

Close File函数关闭文件,释放资源。

这些操作在LabVIEW的块图上主要以图标的形式存在,每个图标都对应一个文件操作的具体步骤。下面是一个简单的文件读取操作的LabVIEW实现示例:

File Path := \"C:\\\\example.txt\" // 指定文件路径// 打开文件File Ref := Open File (File Path, \"r\") // \"r\"代表以只读模式打开// 读取文件内容Read Size := 1024 // 设定读取大小为1KBFile Contents := Read File (File Ref, Read Size)// 显示读取内容Display Contents := Write To Text File (File Contents)// 关闭文件Close File (File Ref)5.1.2 文件读取中的错误处理与异常管理

文件读取过程中可能遇到多种异常情况,例如文件不存在、文件权限不足、读取超时等。在LabVIEW中可以通过连接到错误处理簇的错误输入和错误输出来管理和响应这些异常情况。

当文件读取操作发生错误时,程序会输出错误代码和错误描述信息,通过错误簇可以捕获这些信息并做出相应的错误处理逻辑。

File Path := \"C:\\\\example.txt\" // 指定文件路径// 打开文件Error In => Open File (File Path, \"r\") => Error OutIs Error? => No Error? // 判断是否有错误发生No Error: // 若无错误,则继续执行文件读取 File Ref := Open File Read Size := 1024 File Contents := Read File (File Ref, Read Size) Display Contents := Write To Text File (File Contents) Close File (File Ref)Error: // 若有错误,则进入错误处理分支 Display Error := Format Error (Error Out) 在上述代码块中,错误输出被连接到 Is Error? 函数用于判断操作是否有错误发生。如果有错误,将进入错误处理分支,执行显示错误信息的操作。

5.2 文件写入操作的实现

5.2.1 文件写入的基本方法与步骤

文件写入与读取类似,需要打开文件,并在成功打开后进行写入操作。LabVIEW实现文件写入的步骤如下:

- 使用

Open函数以写入模式打开文件,如果文件不存在则创建一个新文件。 - 使用

Write File函数写入数据。它需要文件引用标识符和要写入的数据。 - 关闭文件以确保所有数据都写入并保存。

文件写入的一个基本示例代码如下:

File Path := \"C:\\\\example.txt\" // 指定文件路径Data To Write := \"This is the content that will be written to file\" // 要写入的数据// 打开文件File Ref := Open File (File Path, \"w\") // \"w\"代表以写入模式打开// 写入数据到文件Write Size := Write File (File Ref, Data To Write)// 关闭文件Close File (File Ref)5.2.2 文件写入中的错误处理与异常管理

文件写入也可能会遇到错误,例如磁盘空间不足、文件已存在且为只读、权限不足等。LabVIEW中使用错误处理簇来管理这些潜在的错误。

在错误处理簇的帮助下,我们可以确保在发生错误时能够妥善地处理异常,防止数据丢失或程序崩溃。

File Path := \"C:\\\\example.txt\" // 指定文件路径Data To Write := \"This is the content that will be written to file\" // 要写入的数据// 打开文件Error In => Open File (File Path, \"w\") => Error OutIs Error? => No Error? // 判断是否有错误发生No Error: // 若无错误,则继续执行文件写入 File Ref := Open File Write Size := Write File (File Ref, Data To Write) Close File (File Ref)Error: // 若有错误,则进入错误处理分支 Display Error := Format Error (Error Out) 在上面的示例中,使用 Is Error? 函数来检查 Write File 操作是否成功。如果不成功,则显示错误信息;如果成功,则关闭文件。这样可以确保文件在写入完成后被正确关闭,即使发生错误也不会导致数据丢失。

表格:LabVIEW文件I/O操作常用函数

Open File Read File Write File Close File mermaid流程图:文件写入操作的错误处理流程

graph LR A[开始] --> B[打开文件] B -->|无错误| C[写入数据] B -->|有错误| D[显示错误] C --> E[关闭文件] E --> F[结束] D --> F以上为文件读取与写入操作的基本实现方式和异常管理策略。通过LabVIEW的图形化编程和错误处理机制,开发者可以高效地实现文件操作并确保程序的健壮性。在下一章节中,我们将继续讨论LabVIEW中TCP/IP数据传输的实现细节。

6. LabVIEW中TCP/IP数据传输实现

LabVIEW环境的图形化编程特性使得它在数据采集、仪器控制及通信领域有着广泛的应用。在第六章中,我们将深入了解如何在LabVIEW中实现TCP/IP数据传输,并探讨一些在编程实践中遇到的关键问题与解决方案。

6.1 LabVIEW的TCP通信控件与函数

6.1.1 TCP通信控件的使用方法

LabVIEW提供了丰富的TCP通信控件和函数,这些控件位于函数选板的”Programming” -> “Communications” -> “TCP”子选板中。TCP通信控件中,最为常用的是 TCP Open Connection.vi 、 TCP Read.vi 和 TCP Write.vi 。下面是这些控件的基本使用方法:

- TCP Open Connection : 用于建立一个TCP连接。此VI需要服务器的IP地址和端口号作为输入参数。成功连接后,返回一个引用标签(refnum),该标签将用于后续的所有TCP操作。

-

TCP Read : 用于从连接的TCP套接字读取数据。读取的数据将返回一个字节数组。另外,您还可以设置超时值以避免读取操作无限期地等待。

-

TCP Write : 用于向连接的TCP套接字发送数据。您可以通过这个VI发送字节数据,并通过选择合适的参数来确定是否需要发送完成。

6.1.2 常用的TCP函数与应用实例

以下是一些常见的TCP函数和它们在LabVIEW中的应用实例。实例中包括了使用这些函数的基本步骤,以及如何将它们组合在一起实现一个完整的数据交换过程。

-

TCP Close Connection.vi : 断开与服务器的连接。此VI需要传入之前

Open Connection获得的refnum,以确保正确的套接字被关闭。 -

TCP Listen for Connection.vi : 服务器端使用的VI,用于监听来自客户端的连接请求。

-

TCP Accept Connection.vi : 用于服务器接受客户端的连接请求。

-

TCP Abort Connection.vi : 强制关闭TCP连接。

举一个简单的客户端和服务器之间数据交换的例子:

-

服务器端 :先使用

TCP Listen for Connection.vi等待连接请求,然后使用TCP Accept Connection.vi接受连接请求,之后可以使用TCP Read.vi和TCP Write.vi进行数据交换,最后使用TCP Close Connection.vi关闭连接。 -

客户端 :使用

TCP Open Connection.vi创建到服务器的连接,然后同样使用TCP Read.vi和TCP Write.vi进行数据交换,最后关闭连接。

6.2 LabVIEW数据传输项目的完整实现

6.2.1 项目架构与模块划分

在进行大型项目开发时,合理的项目架构和模块划分是非常重要的。在LabVIEW的TCP/IP数据传输项目中,通常会按照功能将程序划分为几个模块,例如:

- 通信模块 :负责建立连接、数据发送和接收等基本的网络通信功能。

- 数据处理模块 :将接收到的原始数据解析成有用信息,并对要发送的数据进行格式化。

- 用户界面模块 :提供用户操作界面,显示和控制数据传输过程。

- 错误处理模块 :集中处理可能出现的错误,并执行相应的错误恢复策略。

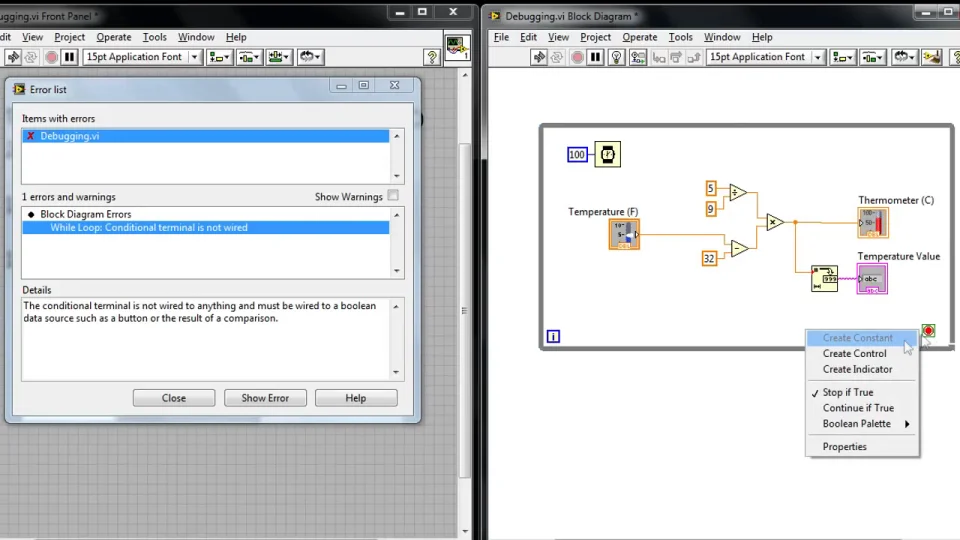

6.2.2 代码实现与调试策略

在LabVIEW中,代码的实现实际上指的是用图形化的VI来完成特定的功能。实现数据传输的代码通常由多个VI组合而成,每个VI实现一个子功能。以下是一些实现数据传输的建议步骤:

-

定义数据协议 :确保客户端和服务器端对数据格式和传输协议达成一致。

-

编写通信VI :创建用于打开连接、读取、写入和关闭连接的VI。

-

实现数据处理逻辑 :编写VI来处理数据的编码和解码。

-

创建用户界面 :设计用于显示状态、发送指令和接收数据的前面板。

-

集成与调试 :将所有的VI集成到主VI中并进行联合调试,确保数据能够正确无误地传输。

调试过程中,可以通过增加日志记录、使用LabVIEW的调试工具(比如高亮执行和断点)来逐步检查数据传输和处理流程。如果在实际应用中遇到问题,查看TCP状态码和错误代码也是非常有帮助的。

graph LR A[开始] --> B[定义数据协议] B --> C[编写通信VI] C --> D[实现数据处理逻辑] D --> E[创建用户界面] E --> F[集成与调试] F --> G[测试与部署] G --> H[结束]在LabVIEW中,用户通常可以利用其强大的数据监控和可视化能力来调试程序,通过调整控件和指示器来观察数据流动和状态变化。调试过程中,需要注意的问题包括数据一致性、连接超时、数据丢失和异常处理等。

在LabVIEW中实现TCP/IP数据传输,需要对LabVIEW环境和TCP通信机制有深入理解。通过模块化的开发方式,可以确保程序的可维护性和扩展性,同时提高系统的稳定性和性能。通过不断的实践和优化,可以在LabVIEW中构建出强大的数据传输解决方案。

7. 错误处理与资源释放策略

7.1 错误处理的策略与方法

在TCP通信过程中,错误处理是保证系统稳定性和可靠性的重要环节。有效的错误处理机制不仅可以确保异常情况下程序的正常运行,还能提供故障诊断信息,帮助开发者快速定位问题所在。

7.1.1 错误捕获与识别技术

在LabVIEW中,TCP通信可能出现的错误大致可以分为两类:网络层面的错误和程序层面的错误。网络错误指的是网络连接失败、数据传输中断等,而程序错误则可能是代码逻辑出错、资源未正确释放等。

为了捕获这些错误,LabVIEW提供了强大的错误处理机制。使用 Error Cluster 可以捕获并处理这些错误。此外, Case Structure 内的错误分支可以用来识别错误类型,并根据不同的错误类型执行不同的处理策略。

|---------------------|| || Error Cluster || ||---------------------| | v +-------+-------+ | Case Structure | +-------+-------+ | Success | | Error | +---------------+7.1.2 错误处理机制的实现与优化

为了实现错误处理机制,建议开发者遵循以下步骤:

- 错误捕获 :在每个可能发生错误的操作前使用错误输入和错误输出,将错误簇传递给错误处理程序。

- 错误识别 :在错误处理结构中检查错误簇的状态,并根据具体错误类型进行分类处理。

- 错误处理 :对捕获的错误采取相应的处理措施,比如重试操作、记录日志、通知用户等。

- 错误优化 :在程序中设置适当的超时机制,并利用LabVIEW的高级错误处理功能,如

Get Last Error Code和Get Last Error Description,来获取更详细的错误信息。

[Error Handling.vi][Error In]|[Operation (e.g. Network Call)]|[Error Out]----->[Case Structure]---->[Success] | +---->[Error]---->[Handle Error.vi]7.2 资源管理与释放策略

在TCP通信中,资源管理主要指的是对网络连接和数据缓冲区等资源的管理。良好的资源管理策略可以确保系统资源不被浪费,同时避免资源泄露和程序异常。

7.2.1 资源管理的重要性与策略

资源管理的重要性不言而喻。在网络编程中,未释放的资源会导致内存泄露,过多的网络连接可能导致系统资源耗尽。因此,我们需要采取一定的策略来管理这些资源。

LabVIEW中的资源管理主要依赖于其数据流编程的特性。数据流编程允许开发者在数据流动时自动释放资源。然而,对于TCP连接这样的长时间运行的资源,开发者需要显式地编写代码来管理其生命周期。

7.2.2 实现高效资源释放的方法

为了高效地管理TCP资源,我们可以采取以下方法:

- 明确资源释放时机 :在程序的特定阶段,例如在完成数据传输或遇到错误时,主动关闭和释放TCP连接。

- 利用LabVIEW的资源管理功能 :LabVIEW的事件结构(Event Structure)和定时器(Timer)可以帮助我们在适当的时刻释放资源。

- 代码示例 :

[Resource Management.vi][Open Connection.vi]----[Connection] |[Data Transfer.vi]------+ |[Close Connection.vi]----+在这个示例中,我们首先打开一个TCP连接,进行数据传输后关闭连接。连接的打开和关闭通过事件驱动或定时器控制,确保在不需要连接时立即释放资源。

通过上述章节的介绍,我们了解到,在TCP通信中,高效的错误处理和资源管理是保证通信稳定性和应用程序性能的关键。开发者需要根据实际需求,制定合适的错误处理策略和资源管理方案,并在LabVIEW环境中通过编程实现这些策略。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:TCP协议是网络通信的基础,提供了可靠的连接和数据传输。LabVIEW的图形化编程环境可以用来实现TCP文件传输,增强系统的通信能力。实现TCP文件传输包括创建TCP客户端/服务器,连接建立,文件读写,数据传输,错误处理,关闭连接,以及考虑优化和安全性。虽然TCP传输可靠但速度受限,对于大文件传输或有速度要求的应用,可能需要考虑其他协议。本文将指导如何在LabVIEW中完成TCP文件传输,并强调开发过程中的关键点和潜在挑战。

本文还有配套的精品资源,点击获取