树莓派上的人脸识别实战:结合OpenCV和Python

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文详细介绍如何在树莓派平台上,利用OpenCV库和Python语言开发出实时且高效的人脸检测和识别系统。树莓派作为一个低成本且功能强大的嵌入式设备,配合其摄像头模块和Python的易用性,能够实现本地化的图像处理和分析。文中阐述了人脸检测、特征提取、模型训练和人脸识别四个步骤,并解释了如何应对实际应用中的各种挑战,提高系统的准确性和鲁棒性。最终,开发者将通过本项目学习到树莓派的配置、OpenCV的安装及Python编程技能,从而构建出一个完整的计算机视觉应用。

1. 树莓派介绍及配置

树莓派(Raspberry Pi)是一款基于ARM处理器的单板计算机,自2012年首次发布以来,已成为教育、研究和DIY项目领域内的流行选择。树莓派体积小巧、价格低廉、功耗低,并且具有完整的计算机接口,这使得它非常适合用作学习计算机科学、编程以及进行各种创意项目的原型开发。此外,树莓派强大的GPIO(通用输入输出)接口,使其能够连接和控制各种传感器、执行器等硬件设备。

树莓派的特点

- 低成本 : 相比传统计算机,树莓派价格低廉,入门门槛较低。

- 低功耗 : 由于基于ARM架构,树莓派的功耗非常低。

- 多功能性 : 支持多媒体播放、编程教学、网络应用等。

- 可扩展性 : 通过GPIO接口可以连接各种外部设备。

- 社区支持 : 拥有庞大的用户和开发者社区,资源丰富。

树莓派的配置步骤

- 准备工作 :

- 购买树莓派设备。

-

准备一张容量足够的SD卡用于安装操作系统。

-

安装操作系统 :

- 将操作系统镜像写入SD卡。

-

将SD卡插入树莓派,开机并进行初次设置。

-

网络连接 :

-

连接有线网络或配置无线网络连接。

-

系统更新 :

-

通过终端运行命令更新系统软件包。

-

基本设置 :

-

通过配置文件调整系统设置,比如时区、键盘布局等。

-

测试 :

- 运行一些基础的测试脚本,确保系统正常运行。

通过上述步骤,树莓派就可以作为一个功能完整的计算平台使用了。在接下来的章节中,我们将探讨如何利用树莓派强大的计算能力,结合OpenCV库来进行人脸检测技术的实现和优化。

2. OpenCV库应用和人脸检测技术

2.1 OpenCV库的安装与环境配置

2.1.1 在树莓派上安装OpenCV

在树莓派上安装OpenCV是一个相对直接的过程,但它确实需要一些关于Linux命令行的知识。以下是安装OpenCV的基本步骤:

首先,您需要确保树莓派是最新的。可以通过以下命令进行更新和升级:

sudo apt-get updatesudo apt-get upgrade接着,安装编译OpenCV所需的依赖项:

sudo apt-get install build-essential cmake pkg-config \\ libjpeg-dev libtiff-dev libjasper-dev libpng12-dev \\ libavcodec-dev libavformat-dev libswscale-dev libv4l-dev \\ libxvidcore-dev libx264-dev \\ libatlas-base-dev gfortran安装Python 3和Python开发头文件:

sudo apt-get install python3-dev python3-numpysudo apt-get install libtbb2 libtbb-dev接下来,下载OpenCV的源代码:

wget -O opencv.tar.gz https://github.com/opencv/opencv/archive/master.zipwget -O opencv_contrib.tar.gz https://github.com/opencv/opencv_contrib/archive/master.zip解压缩下载的文件:

mkdir opencvtar -xzf opencv.tar.gz -C opencv --strip-components=1tar -xzf opencv_contrib.tar.gz -C opencv --strip-components=1配置CMake并编译OpenCV:

cd opencvmkdir buildcd buildcmake -D CMAKE_BUILD_TYPE=RELEASE \\ -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local \\ -D OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH=../opencv_contrib/modules \\ -D ENABLE_NEON=ON \\ -D ENABLE_VFPV3=ON \\ -D BUILD_TESTS=OFF \\ -D OPENCV_ENABLE_NONFREE=ON \\ -D INSTALL_PYTHON_EXAMPLES=OFF \\ -D BUILD_EXAMPLES=OFF ..make -j4sudo make install安装完成后,验证安装:

python3 -c \"import cv2; print(cv2.__version__)\"这个过程需要较长的时间来完成,因为所有的源代码都需要从头编译。在编译过程中,确保树莓派的电源供应稳定,并且在编译时尽量不要使用树莓派进行其他资源密集型的任务。

2.1.2 配置OpenCV环境

一旦OpenCV安装完成,您需要配置环境以便于在Python中使用。这涉及到几个步骤,包括确认Python版本和更新系统路径。

确认Python版本:

python3 --version 更新系统路径,以确保Python能识别到OpenCV的安装路径。在您的 .bashrc 文件中添加下面这行:

echo \"export LD_LIBRARY_PATH=\\$LD_LIBRARY_PATH:/usr/local/lib\" >> ~/.bashrcsource ~/.bashrc 接下来,您可以创建一个Python虚拟环境,这样可以避免全局安装库时可能发生的冲突。使用 virtualenv :

sudo pip3 install virtualenvmkdir ~/envsvirtualenv -p python3 ~/envs/opencv_envsource ~/envs/opencv_env/bin/activate然后,安装OpenCV库到这个虚拟环境中:

pip install opencv-python 要退出虚拟环境,您可以使用 deactivate 命令。在虚拟环境中工作,可以保证不会影响到系统中的其他Python项目。

2.2 OpenCV在人脸检测中的应用

2.2.1 OpenCV人脸检测功能概述

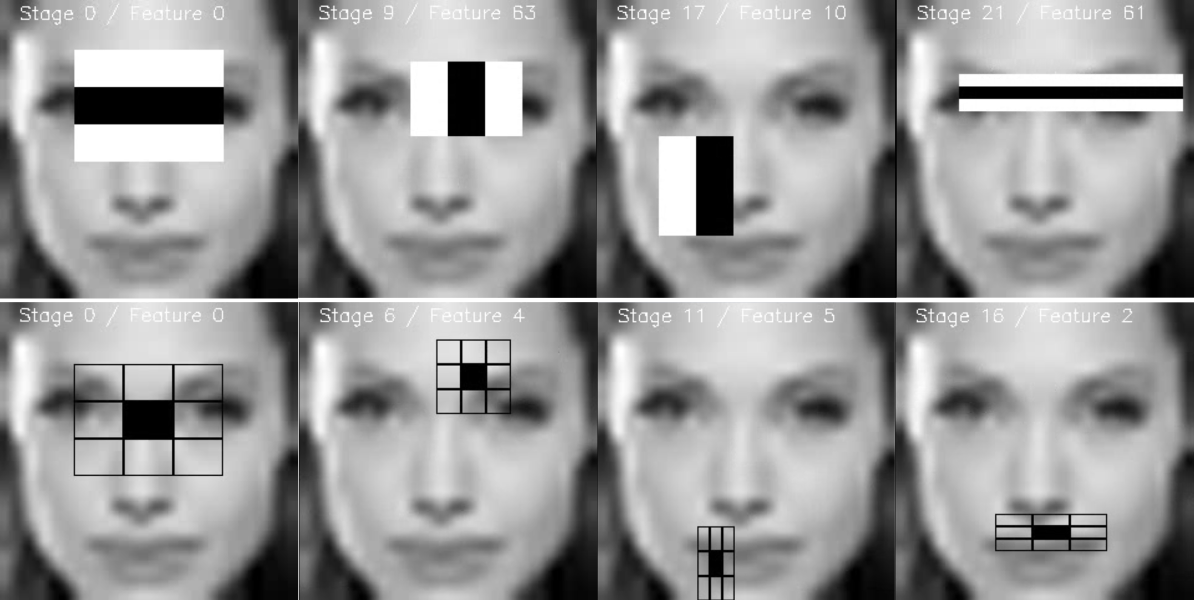

OpenCV的人脸检测功能是基于Haar特征分类器实现的。这种方法使用预先训练好的级联分类器来识别图像中的人脸。Haar特征是一种简单的特征,它由相邻矩形区域内的像素强度差组成。级联分类器则是由多个简单分类器串连而成,可以高效地排除大量非人脸区域,从而加快检测速度。

OpenCV提供了一个预训练好的Haar级联分类器文件,专门用于人脸检测。这个分类器被包含在OpenCV的安装包中,通常位于 /usr/local/share/opencv4/haarcascades/ 。

2.2.2 OpenCV人脸检测代码实现

以下是一个使用OpenCV实现人脸检测的Python示例代码:

import cv2def face_detection(image_path): # 加载预训练的Haar级联分类器 face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + \'haarcascade_frontalface_default.xml\') # 读取图像 image = cv2.imread(image_path) gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY) # 进行人脸检测 faces = face_cascade.detectMultiScale(gray_image, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30)) # 在检测到的人脸周围画矩形框 for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2) # 显示图像 cv2.imshow(\'Face Detection\', image) cv2.waitKey(0)face_detection(\'path_to_image.jpg\') 在这段代码中,首先我们创建了一个 CascadeClassifier 对象来加载级联分类器。然后,我们读取一张图片并将其转换为灰度图像,因为Haar特征分类器工作在灰度图像上。接着,我们使用 detectMultiScale 方法对灰度图像进行多尺度检测,返回一个矩形列表,每个矩形代表一个检测到的人脸的位置和大小。最后,我们遍历这个列表,使用 cv2.rectangle 在每张检测到的人脸周围画矩形框。

2.2.3 人脸检测的参数调整与优化

级联分类器的性能和准确性可以通过调整 detectMultiScale 函数的参数来优化。这包括:

-

scaleFactor:图像在连续检测中的大小缩放比例。这个参数的值决定了检测窗口尺寸变化的步骤,越小的值意味着检测窗口变化越细致,但会增加处理时间。 -

minNeighbors:每个矩形周围的邻近矩形数量,这些邻近矩形通过内部的分类器判定为可能的人脸。较高的值意味着可能减少误检,但也会错过一些真实的人脸。 -

minSize:检测窗口的最小尺寸。过小的尺寸可能不包含人脸,而过大的尺寸会降低检测速度。

调整这些参数需要根据实际应用场景和性能需求来进行平衡。例如,对于实时性要求高的应用场景,可以通过减小 minNeighbors 来减少计算量,实现更快的响应时间,但这可能会导致误报的增加。而对于需要高准确度的场景,可以增加 minNeighbors 来减少误报,同时调整 scaleFactor 来提高检测精度。

通过调整这些参数,开发者可以在检测速度和准确性之间找到最佳平衡点,以满足特定应用的需求。在实际应用中,还可能需要通过训练不同的Haar特征分类器来提升检测效果,针对具体的人脸数据集进行优化。

3. Python编程在图像处理中的作用

3.1 Python语言基础

Python作为一种高级编程语言,以其简洁明了的语法、强大的库支持和跨平台的特性,在图像处理领域发挥着越来越重要的作用。它的易读性和简洁的语法结构使开发者能够用更少的代码行来表达概念。

3.1.1 Python语法基础

Python使用缩进来组织代码块,不像其他语言使用大括号或关键字。缩进是Python语法的一部分,错误的缩进会导致 IndentationError 。例如:

for i in range(5): print(\"这是一个循环\") # 正确缩进print(\"这是循环外的内容\") # 与for循环同一缩进级别Python支持多种编程范式,包括面向对象、命令式、函数式和过程式编程。这使得它非常灵活,能够处理各种不同的编程任务。

3.1.2 Python在图像处理中的优势

Python社区提供了丰富的图像处理库,比如Pillow(PIL的更新分支)、OpenCV-Python、NumPy等,这些库极大地简化了图像处理工作,使得Python在图像处理领域具有明显优势。Pillow库能够方便地进行图像的打开、保存、转换以及图像的基本处理,如裁剪、旋转、滤镜效果等。而OpenCV-Python则提供了更多的图像处理功能,包括但不限于颜色空间转换、直方图操作、图像滤波、特征检测、几何变换等。

3.2 Python与OpenCV结合处理图像

3.2.1 Python调用OpenCV库

要使用OpenCV库进行图像处理,首先需要在Python环境中安装OpenCV库。可以使用pip命令行工具完成安装:

pip install opencv-python安装完成后,可以在Python脚本中导入OpenCV模块:

import cv23.2.2 图像的读取、显示和保存

使用OpenCV读取图像是一件非常简单的事。下面的代码演示了如何读取一张图片,显示它,并在按下任意键后保存并关闭窗口:

# 读取图像image = cv2.imread(\'example.jpg\')# 显示图像cv2.imshow(\'Image\', image)# 等待任意键按下cv2.waitKey(0)# 保存图像cv2.imwrite(\'output.jpg\', image)# 关闭所有窗口cv2.destroyAllWindows()3.2.3 图像的格式转换和基本操作

图像的格式转换和基本操作也是图像处理中常见的任务。例如,将图像转换为灰度图,或者对图像进行缩放:

# 转换为灰度图gray_image = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)# 缩放图像resized_image = cv2.resize(gray_image, (300, 300))# 保存缩放后的图像cv2.imwrite(\'resized_image.jpg\', resized_image)OpenCV库还提供了对图像进行旋转、裁剪等功能,使得开发者可以灵活地进行各种图像处理操作。Python与OpenCV的结合使用,为图像处理提供了强大的工具,极大地推动了图像处理技术的发展。

4. 人脸检测步骤详解

4.1 人脸检测流程总览

4.1.1 人脸检测的理论基础

人脸检测是计算机视觉领域的一项基础而重要的任务,旨在确定图像中是否存在人脸,并且定位出人脸的位置和大小。其理论基础主要涉及模式识别、图像处理和机器学习等地方的知识。在处理这个任务时,首先需要使用训练好的分类器来识别图像中的区域是否包含人脸特征。这些分类器可以是基于知识的、统计的或是深度学习模型。

传统的统计方法如Adaboost算法在人脸检测领域有广泛应用,而深度学习方法则通常通过卷积神经网络(CNN)来实现。CNN通过大量的图像样本学习得到人脸的深层特征,并能在不同的场景、光照和表情下进行有效检测。无论采用哪种方法,都需经历数据收集、预处理、特征提取和分类器训练等步骤。

4.1.2 人脸检测的步骤

- 数据准备 :收集包含人脸和非人脸的图像数据集,用于训练检测模型。

- 预处理 :包括灰度转换、直方图均衡化等,以便减少光照变化的影响。

- 特征提取 :提取图像中的特征,为训练分类器做准备。

- 模型训练 :使用训练数据集对分类器进行训练,以识别图像中的人脸。

- 检测与定位 :在待检测的图像上应用训练好的模型,识别出所有可能的人脸区域。

- 后处理 :通过非极大值抑制等方法去除重叠的检测框,精确定位人脸。

4.2 人脸检测的代码实践

4.2.1 初始化人脸检测器

在本部分,我们将使用OpenCV的预训练分类器初始化一个人脸检测器。OpenCV提供了基于Haar特征的级联分类器,以及基于深度学习的DNN模块,支持使用预训练的卷积神经网络进行人脸检测。

以下是一个使用OpenCV实现的简单示例代码:

import cv2# 加载预训练的人脸检测模型face_cascade = cv2.CascadeClassifier(cv2.data.haarcascades + \'haarcascade_frontalface_default.xml\')# 使用dnn模块加载深度学习模型# net = cv2.dnn.readNetFromCaffe(\'path/to/caffe_prototxt\', \'path/to/caffe_model\')# 读取图像image = cv2.imread(\'path/to/image.jpg\')# 进行人脸检测前可能需要的预处理操作# gray = cv2.cvtColor(image, cv2.COLOR_BGR2GRAY)# gray = cv2.equalizeHist(gray)# 进行人脸检测# faces = net.detect(image)faces = face_cascade.detectMultiScale(image, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30))# 绘制检测到的人脸for (x, y, w, h) in faces: cv2.rectangle(image, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2)# 显示检测结果cv2.imshow(\'Face Detection\', image)cv2.waitKey(0)cv2.destroyAllWindows() 代码中 detectMultiScale 函数检测到的人脸边界框使用矩形绘制出来。 scaleFactor 参数控制着图像金字塔中每一层图像缩放的倍率,而 minNeighbors 参数决定了一个检测窗口中需要至少保留多少个相邻的矩形才能被认为是人脸。

在使用深度学习模型时,通常需要指定网络的拓扑结构以及预训练模型的权重和结构文件路径。这可以通过 dnn.readNetFromCaffe 函数实现。

4.2.2 捕获视频流和帧

为了实现实时的人脸检测,我们可以捕获来自摄像头的视频流,并逐帧进行处理。下面展示了如何使用OpenCV捕获视频流,并逐帧应用人脸检测器。

# 使用OpenCV捕获摄像头视频流cap = cv2.VideoCapture(0)while True: # 逐帧捕获 ret, frame = cap.read() if not ret: print(\"无法获取视频流\") break # 在这里调用之前定义的人脸检测代码 # faces = face_cascade.detectMultiScale(frame, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30)) # for (x, y, w, h) in faces: # cv2.rectangle(frame, (x, y), (x+w, y+h), (255, 0, 0), 2) # 显示结果帧 cv2.imshow(\'Face Detection\', frame) # 按\'q\'键退出循环 if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord(\'q\'): break# 释放摄像头资源cap.release()cv2.destroyAllWindows()4.2.3 应用人脸检测器进行检测

在实际应用中,我们可能会需要对检测到的人脸进行进一步的操作,比如进行人脸识别、特征提取或进行面部表情分析等。这里我们将展示如何扩展之前的人脸检测代码,以实现更复杂的处理。

# 伪代码:示例扩展性操作def process_detected_faces(faces, frame): for (x, y, w, h) in faces: # 提取人脸区域 face_region = frame[y:y+h, x:x+w] # 应用人脸识别算法 # face_id = recognize_face(face_region) # 应用特征提取算法 # features = extract_features(face_region) # 应用表情分析算法 # expression = analyze_expression(face_region) # 进行其他操作... pass# 主循环while True: ret, frame = cap.read() if not ret: break faces = face_cascade.detectMultiScale(frame, scaleFactor=1.1, minNeighbors=5, minSize=(30, 30)) process_detected_faces(faces, frame) cv2.imshow(\'Face Detection\', frame) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == ord(\'q\'): breakcap.release()cv2.destroyAllWindows() 在上述代码中, process_detected_faces 函数是一个扩展性示例,它会处理每一个检测到的人脸区域,并执行额外的操作。这些操作可以根据需要进行自定义,比如人脸识别、特征提取等,以满足不同的应用需求。

请注意,由于代码的扩展性,本段代码并未包含人脸识别或特征提取的具体实现,只作为框架使用。在实际应用中,你需要根据具体需求,引入相应的人脸识别库和算法来实现这些功能。

整个章节内容涵盖了人脸检测的理论基础和具体实现步骤,重点介绍了如何使用OpenCV库和Python进行人脸检测的基本流程。通过实践,我们可以对人脸检测有一个深入的理解,并为后续的特征提取和模型训练打下坚实的基础。

5. 特征提取方法

在人脸检测和识别的领域中,特征提取是将原始图像转换为可以被机器学习模型理解和处理的格式的关键步骤。特征提取方法可以捕捉人脸图像中最具区分度的区域,以便更好地进行人脸的比对和识别。本章将深入探讨三种广泛使用的特征提取技术:Eigenfaces,Fisherfaces和局部二值模式(Local Binary Patterns, LBP)。

5.1 Eigenfaces方法

5.1.1 Eigenfaces方法原理

Eigenfaces 方法基于主成分分析(PCA),是一种无监督的学习方法。它利用图像像素之间的统计依赖性来降低数据的维度。Eigenfaces 模型识别出一组基向量(也称为特征向量),这些基向量捕获了训练数据中的主要变化。这些基向量构成了人脸图像的一个线性子空间,新的人脸图像可以通过这个子空间进行有效的表示。换句话说, Eigenfaces 方法通过将每个图像投影到这个由基向量构成的空间中,把原始的图像数据转换为特征向量,从而简化问题的复杂度。

5.1.2 Eigenfaces方法实现步骤

为了在实际中应用Eigenfaces方法,需要按照以下步骤进行:

- 图像预处理 :包括人脸检测(如使用OpenCV人脸检测器)、灰度转换和对齐。预处理可以提高特征提取的准确性和效率。

- 构建训练集 :将预处理后的所有图像堆叠成一个大的数据矩阵,每行代表一个图像样本。

- 计算均值图像 :计算整个训练集的平均图像,用于后续的中心化处理。

- 中心化处理 :将每个图像减去均值图像,以消除光照等因素的影响。

- 计算协方差矩阵 :从中心化的数据中计算协方差矩阵,该矩阵的特征向量即为Eigenfaces。

- 特征选择 :选择最重要的特征向量构成特征子空间。

- 图像投影 :将新的图像样本投影到Eigenfaces子空间上,得到特征向量。

- 特征向量应用 :使用这些特征向量进行后续的人脸识别任务。

import numpy as npfrom sklearn.decomposition import PCAfrom sklearn.datasets import fetch_olivetti_faces# 获取Olivetti人脸数据集faces = fetch_olivetti_faces().imagesn_samples = faces.shape[0]# 将数据转换为2D(n_samples, n_features)data = faces.reshape((n_samples, -1))# PCA降维,设定n_components为数据集样本数量的一半pca = PCA(n_components=n_samples // 2)eigenfaces = pca.fit_transform(data)# 打印特征值来查看选取的特征的重要性print(pca.explained_variance_)在上述代码中,我们首先加载了Olivetti人脸数据集,然后将其转换为适合PCA处理的二维数组格式。接着应用PCA降维,以获取特征向量(Eigenfaces),并打印了每个特征值来展示特征的重要性。

5.2 Fisherfaces方法

5.2.1 Fisherfaces方法原理

Fisherfaces方法是基于线性判别分析(Linear Discriminant Analysis, LDA)的原理。与PCA关注数据的整体分布不同,LDA旨在找到一个变换矩阵,使得同类样本间的距离最小化,不同类样本间的距离最大化。LDA在处理类别信息方面优于PCA,因为它考虑了类别标签,使得降维后的数据更有利于分类。

5.2.2 Fisherfaces方法实现步骤

Fisherfaces方法的实现步骤如下:

- 图像预处理 :与Eigenfaces类似,需要进行人脸检测、灰度化、对齐等预处理步骤。

- 构建标签 :为训练集中的每个图像样本定义一个类别标签。

- 类内散度矩阵计算 :计算每个类别内部图像的散度矩阵。

- 类间散度矩阵计算 :计算不同类别图像的散度矩阵。

- 求解最佳投影方向 :根据类间散度矩阵和类内散度矩阵求解最佳投影方向,即Fisherfaces。

- 图像投影 :将原始图像投影到由Fisherfaces构成的子空间。

- 应用投影后的特征进行分类 :使用机器学习模型如SVM,对投影后的特征进行分类。

from sklearn.discriminant_analysis import LinearDiscriminantAnalysis as LDA# 使用LDA代替PCA进行特征提取lda = LDA(n_components=n_samples // 2)fisherfaces = lda.fit_transform(data, labels)# 打印每个特征值print(lda.explained_variance_ratio_)上述代码使用了scikit-learn库中的LDA实现来计算Fisherfaces,并对Olivetti人脸数据集进行了特征提取。

5.3 LBP方法

5.3.1 LBP方法原理

局部二值模式(Local Binary Patterns, LBP)是一种用于纹理分类的非参数方法。它通过比较每个像素与其周围像素的强度值来工作,将3x3邻域内的像素转换为二进制数,形成一个二进制模式。LBP提取图像的局部结构信息,对光照和表情变化有很好的鲁棒性,常用于图像纹理的描述。

5.3.2 LBP方法实现步骤

LBP方法的实现步骤概述如下:

- 图像预处理 :与前两种方法相同,需要进行人脸检测、灰度化、对齐等预处理步骤。

- 图像转换为LBP表示 :遍历图像的每个像素,将其与周围像素进行比较,生成一个LBP图。

- 构建直方图 :对LBP图进行直方图统计,得到图像的LBP特征表示。

- 特征比较 :通过比较LBP直方图来进行图像的相似度比较。

import cv2import numpy as npdef lbp_operator(image): rows, cols = image.shape lbp_image = np.zeros((rows, cols), dtype=np.uint8) for i in range(1, rows - 1): for j in range(1, cols - 1): center = image[i, j] lbp_code = 0 for k in range(8): x = i - 1 + int(np.cos((np.pi / 4) * k) * np.sqrt(2)) y = j - 1 + int(np.sin((np.pi / 4) * k) * np.sqrt(2)) neighbor = image[x, y] lbp_code += (neighbor > center) * (2 ** k) lbp_image[i, j] = lbp_code return lbp_image# 假设我们已经有了一个灰度图像gray_image = cv2.imread(\'gray_image.jpg\', 0)# 应用LBP算子lbp_image = lbp_operator(gray_image)上述代码实现了LBP算子,用于将图像转换为LBP表示。这里需要注意的是,实际应用中LBP特征的计算通常会涉及到更复杂的实现,例如使用预先计算好的3x3邻域内LBP值来替代直接计算,以提高效率。

特征提取是人脸识别中的重要环节,Eigenfaces、Fisherfaces和LBP三种方法各有优劣,选择合适的特征提取方法,可以大幅提高人脸识别的准确性和效率。在后续的章节中,我们将介绍如何使用这些特征来训练分类器,并通过不同的方法来进一步提升人脸识别的准确性。

6. 训练模型方法

6.1 支持向量机(SVM)简介

6.1.1 SVM的理论基础

支持向量机(Support Vector Machine, SVM)是一种监督学习模型,主要用于分类和回归分析。它的核心思想在于寻找一个超平面,来实现数据的分类。SVM在处理非线性问题时特别强大,它通过核函数将原始数据映射到高维空间,在这个高维空间中寻找最优分类超平面。SVM的一个重要特点是最大间隔分类器,意味着SVM会选择最大化不同类别数据之间边界的超平面,从而提高模型的泛化能力。

6.1.2 SVM在人脸识别中的作用

在人脸识别技术中,SVM被广泛应用于特征向量的分类。通过学习大量的已标记人脸数据,SVM可以学会区分不同的特征向量,从而实现人脸识别。由于SVM在处理小样本数据时表现良好,且具有良好的泛化能力,它在人脸识别的场景中尤为适用,尤其是在对准确性要求较高的应用中。

6.2 SVM模型训练

6.2.1 准备训练数据

在训练SVM模型之前,需要准备足够量的训练数据。这些数据需要被标记,并且包含足够多的人脸样本,以及人脸对应的特征向量。数据预处理包括归一化处理和特征提取,以减少计算复杂度并提取有用的特征。训练数据的质量直接影响到模型的性能。

# Python代码示例:加载训练数据import numpy as npfrom sklearn import preprocessing# 假设我们已经提取了训练集的特征向量,并保存在文件中X = np.loadtxt(\'training_features.txt\') # 特征向量矩阵y = np.loadtxt(\'training_labels.txt\', dtype=int) # 标签向量# 数据归一化处理scaler = preprocessing.StandardScaler().fit(X)X_scaled = scaler.transform(X)6.2.2 构建并训练SVM模型

在准备好了训练数据之后,下一步是构建并训练SVM模型。这通常涉及到选择合适的核函数和调整SVM的参数,如惩罚参数C,核函数参数等。在本例中,我们将使用线性核函数,并调整C的值来训练SVM模型。

from sklearn.svm import SVC# 设置SVM参数并训练模型C = 1.0svc_model = SVC(kernel=\'linear\', C=C).fit(X_scaled, y)# 打印训练过程和模型参数print(\"SVM训练完成,使用的参数为:C =\", C)6.2.3 模型的评估与优化

模型训练完成后,需要评估模型的性能并进行优化。这包括在测试数据集上进行交叉验证,使用混淆矩阵和精确度等指标来评估模型。此外,调整SVM的参数也是优化过程的一部分,可能涉及到网格搜索和交叉验证技术。

from sklearn.model_selection import train_test_splitfrom sklearn.metrics import confusion_matrix, accuracy_score# 将数据集分为训练集和测试集X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X_scaled, y, test_size=0.3, random_state=42)# 在训练集上重新训练SVM模型train_model = SVC(kernel=\'linear\', C=C).fit(X_train, y_train)# 在测试集上进行预测y_pred = train_model.predict(X_test)# 计算混淆矩阵和精确度cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)print(\"混淆矩阵为:\")print(cm)print(\"模型的精确度为:\", accuracy)通过这个过程,我们可以得到一个经过训练和优化的SVM模型,它能够在人脸识别任务中给出准确的预测。需要注意的是,为了获得最佳性能,可能需要尝试不同的核函数和参数设置,这通常借助于网格搜索等方法来实现。

接下来,让我们深入了解人脸识别技术及其准确性提升的策略。

7. 人脸识别技术及其准确性提升

人脸识别技术作为一种高效的生物识别手段,越来越多地应用于各种场景,从安全验证、身份认证到消费者行为分析。然而,为了实现高准确度的人脸识别,需要对技术和实施策略进行深入探讨。

7.1 人脸识别技术的应用场景

7.1.1 人脸识别技术概述

人脸识别技术是一种基于人的脸部特征信息进行身份识别的生物识别技术。通过分析人脸图像或视频流中的面部特征,与数据库中的数据进行比对,来确定身份。现代人脸识别技术包括但不限于检测、识别、验证和跟踪等。

7.1.2 常见的人脸识别应用案例

- 安全验证 :用于机场安检、银行安全、住宅区门禁系统,提高安全性。

- 身份认证 :用于智能手机解锁、移动支付验证,增强用户体验。

- 消费者行为分析 :在零售店中分析顾客的年龄、性别、情绪等,用于市场营销和广告投放。

7.2 提高人脸识别准确性的策略

7.2.1 数据预处理的重要性

数据预处理是提高人脸识别准确性的关键步骤。具体步骤包括:

- 图像增强 :调整亮度、对比度和色彩,以突出人脸特征。

- 图像对齐 :通过旋转和缩放图像,确保人脸在图像中居中并统一方向。

- 噪声去除 :使用滤波器去除图像噪声,提高图像质量。

在Python中,可以使用OpenCV库进行图像预处理。例如,使用高斯模糊去除噪声:

import cv2# 读取图片image = cv2.imread(\'path_to_image.jpg\')# 应用高斯模糊blurred_image = cv2.GaussianBlur(image, (5, 5), 0)# 显示图像cv2.imshow(\'Blurred Image\', blurred_image)cv2.waitKey(0)cv2.destroyAllWindows()7.2.2 特征提取技术的选择与比较

人脸识别系统中常用的特征提取技术有Eigenfaces、Fisherfaces和Local Binary Patterns (LBP)等。比较如下:

| 特征提取方法 | 优点 | 缺点 | | --- | --- | --- | | Eigenfaces | 计算效率高,适合大规模数据库 | 对光照和表情变化敏感 | | Fisherfaces | 针对性更强,对类别间差异度量更准确 | 计算复杂度较高 | | LBP | 对光照变化具有鲁棒性 | 分辨率低时性能下降 |

7.2.3 模型训练与验证的优化方法

为了提高模型的准确性,需要在模型训练与验证阶段进行优化:

- 交叉验证 :通过多次分割数据集进行训练和验证,以确保模型的稳定性和泛化能力。

- 超参数调优 :使用网格搜索、随机搜索或贝叶斯优化等方法,找到最佳模型参数。

- 集成学习 :结合多个模型进行人脸检测,能够提高整体的准确性和鲁棒性。

以使用Python的scikit-learn库进行网格搜索优化SVM模型的参数为例:

from sklearn.model_selection import GridSearchCVfrom sklearn.svm import SVC# 定义参数空间param_grid = { \'C\': [0.1, 1, 10], \'gamma\': [0.001, 0.01, 0.1], \'kernel\': [\'rbf\']}# 建立SVM模型svc = SVC()# 应用网格搜索grid_search = GridSearchCV(svc, param_grid, refit=True, verbose=2)grid_search.fit(X_train, y_train)# 输出最优参数print(\"Best parameters found: \", grid_search.best_params_)通过以上步骤的优化,人脸识别系统的准确性和鲁棒性将得到显著提升,从而满足实际应用的需求。

本文还有配套的精品资源,点击获取

简介:本文详细介绍如何在树莓派平台上,利用OpenCV库和Python语言开发出实时且高效的人脸检测和识别系统。树莓派作为一个低成本且功能强大的嵌入式设备,配合其摄像头模块和Python的易用性,能够实现本地化的图像处理和分析。文中阐述了人脸检测、特征提取、模型训练和人脸识别四个步骤,并解释了如何应对实际应用中的各种挑战,提高系统的准确性和鲁棒性。最终,开发者将通过本项目学习到树莓派的配置、OpenCV的安装及Python编程技能,从而构建出一个完整的计算机视觉应用。

本文还有配套的精品资源,点击获取