【性能优化】彻底搞懂零拷贝技术的应用和原理

文章目录

-

- 一、零拷贝的本质与核心价值

-

- 1.1 零拷贝的技术定义

- 1.2 传统 I/O 的性能瓶颈

- 1.3 零拷贝的核心优势

- 二、零拷贝的底层实现原理

-

- 2.1 Linux 内核的零拷贝机制

-

- 2.1.1 mmap+write:内存映射优化

- 2.1.2 sendfile:内核级数据转发

- 2.1.3 sendfile+DMA Scatter/Gather:硬件辅助优化

- 2.2 Java NIO 的零拷贝实现

-

- 2.2.1 transferTo/transferFrom:跨通道传输

- 2.2.2 Direct ByteBuffer:堆外内存优化

- 2.3 Netty 的零拷贝增强

-

- 2.3.1 CompositeByteBuf:逻辑缓冲区组合

- 2.3.2 FileRegion:文件零拷贝传输

- 2.4 Kafka 的零拷贝实践

-

- 2.4.1 消息持久化:mmap 内存映射

- 2.4.2 消息消费:sendfile 零拷贝传输

- 2.4.3 副本同步:跨节点零拷贝

- 三、零拷贝技术的演进与最佳实践

-

- 3.1 技术演进脉络

- 3.2 实践选型建议

- 3.3 常见误区澄清

- 结语

在高性能系统设计中,数据传输效率是决定系统吞吐量的核心因素。传统数据传输过程中,频繁的内存拷贝和上下文切换会严重消耗 CPU 资源,成为系统性能瓶颈。零拷贝(Zero-Copy) 技术通过减少或消除不必要的数据拷贝操作,大幅提升数据传输效率,已成为高并发、大数据场景下的核心优化手段。本文将从技术本质出发,系统解析零拷贝的作用、底层原理及实践应用,为读者提供权威的技术参考。

一、零拷贝的本质与核心价值

1.1 零拷贝的技术定义

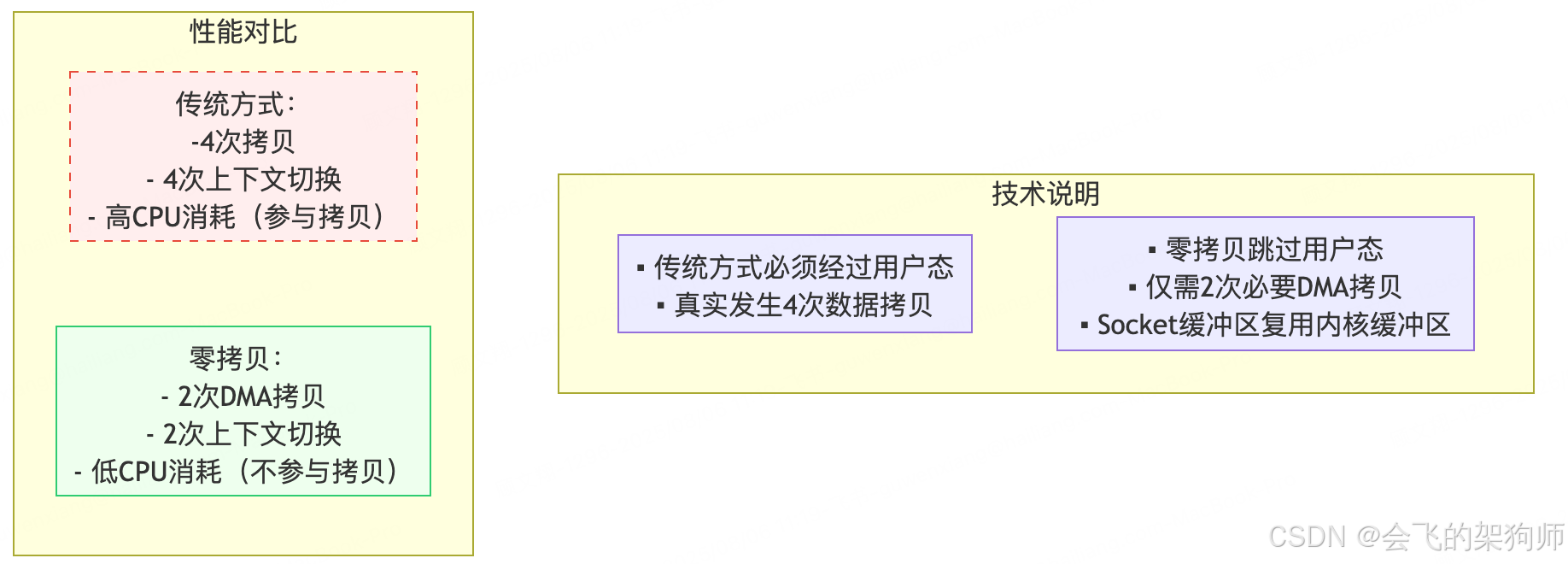

零拷贝并非指 “完全没有数据拷贝”,而是通过技术手段避免在用户态与内核态之间进行不必要的 CPU 数据拷贝,同时减少上下文切换开销。其核心思想是:让数据在存储介质(磁盘)与目标设备(网卡)之间的传输路径最短化,最大限度减少 CPU 参与数据搬运的过程。

在计算机体系结构中,用户态与内核态拥有独立的地址空间,数据在两者间的拷贝需要 CPU 全程参与。零拷贝技术通过优化数据传输路径,跳过 “内核态→用户态→内核态” 的冗余环节,直接在内核态完成数据转发,从根本上降低 CPU 负载。

1.2 传统 I/O 的性能瓶颈

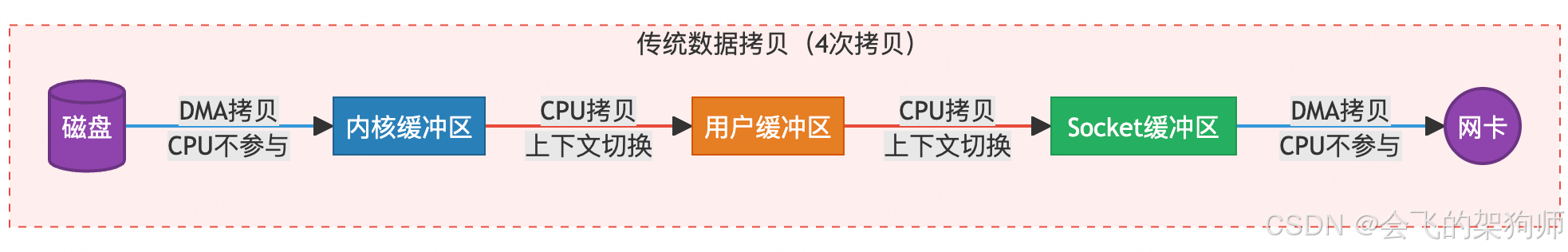

以文件网络传输为例,传统 I/O 流程(如 Java 的FileInputStream+SocketOutputStream)存在不可忽视的性能问题:

- 四次数据拷贝:

-

阶段 1:磁盘数据通过 DMA(直接内存访问)拷贝到内核态页缓存(无需 CPU 参与)。

-

阶段 2:CPU 将内核页缓存数据拷贝到用户态缓冲区(CPU 密集型操作)。

-

阶段 3:CPU 将用户态缓冲区数据拷贝到内核态 Socket 缓冲区(再次消耗 CPU)。

-

阶段 4:Socket 缓冲区数据通过 DMA 拷贝到网卡(无需 CPU 参与)。

- 四次上下文切换:

-

用户态→内核态(发起读操作)。

-

内核态→用户态(读操作完成)。

-

用户态→内核态(发起写操作)。

-

内核态→用户态(写操作完成)。

在 1Gbps 网络环境下,传输 1GB 文件时,传统 I/O 的 CPU 拷贝操作会占用约 25% 的 CPU 核心资源,导致系统无法处理其他业务请求。

1.3 零拷贝的核心优势

-

降低 CPU 利用率:

消除用户态与内核态之间的 CPU 拷贝,将 CPU 资源释放给业务逻辑处理。实测显示,零拷贝可使 I/O 密集型应用的 CPU 占用率降低 40%~60%。

-

提升数据吞吐量:

缩短数据传输路径,减少内存带宽占用。在大文件传输场景中,零拷贝可使单机吞吐量提升 2~3 倍。

-

减少内存占用:

避免数据在用户态与内核态的重复存储,降低内存总线压力,尤其适合内存受限的服务器环境。

-

降低延迟:

通过合并系统调用减少上下文切换(从 4 次降至 1~2 次),单次 I/O 操作延迟可降低 30% 以上。

二、零拷贝的底层实现原理

零拷贝技术的实现涉及硬件(DMA 控制器)、操作系统内核(系统调用)和应用层(API 封装)三个层面,不同场景的技术路径略有差异,但核心逻辑一致。

2.1 Linux 内核的零拷贝机制

Linux 内核提供了三种典型的零拷贝实现,分别适用于不同场景:

2.1.1 mmap+write:内存映射优化

技术原理:

通过mmap()系统调用将内核态页缓存与用户态进程地址空间建立映射关系,使应用程序可直接操作内核缓存数据,避免 “内核→用户态” 的 CPU 拷贝。

完整流程:

-

调用

mmap(fd, size)将文件内容映射到内核页缓存,返回用户态映射地址。 -

磁盘数据通过 DMA 拷贝到内核页缓存(无 CPU 参与)。

-

应用程序直接修改映射地址的数据(操作内核缓存,无拷贝)。

-

调用

write(sockfd, addr, size)将内核页缓存数据 CPU 拷贝到 Socket 缓冲区。 -

Socket 缓冲区数据通过 DMA 拷贝到网卡。

核心优化:减少 1 次 CPU 拷贝(内核→用户态),但仍保留内核态内部的 1 次 CPU 拷贝。

适用场景:需要对文件内容进行修改后再传输的场景(如日志处理),但不适用于超大型文件(可能导致内存映射开销过高)。

2.1.2 sendfile:内核级数据转发

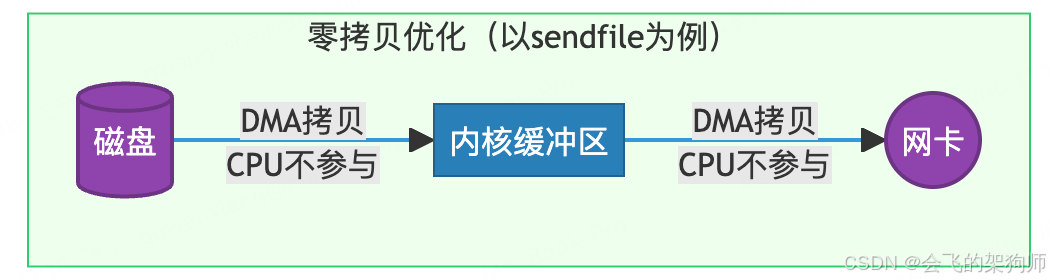

技术原理:

通过sendfile()系统调用将文件数据在内核态直接从页缓存转发到 Socket 缓冲区,全程无需用户态参与,彻底避免用户态与内核态的交互。

完整流程:

-

调用

sendfile(in_fd, out_fd, offset, count)发起传输。 -

磁盘数据通过 DMA 拷贝到内核页缓存。

-

内核将页缓存数据 CPU 拷贝到 Socket 缓冲区。

-

Socket 缓冲区数据通过 DMA 拷贝到网卡。

-

系统调用返回,全程仅 2 次上下文切换。

核心优化:

-

消除 2 次 CPU 拷贝(内核→用户态、用户态→Socket 缓冲区)。

-

减少 2 次上下文切换(从 4 次降至 2 次)。

适用场景:纯文件传输场景(如 Nginx 静态资源服务),目前 Nginx 默认启用sendfile指令。

2.1.3 sendfile+DMA Scatter/Gather:硬件辅助优化

技术原理:

结合网卡的 DMA Scatter/Gather(散射 - 聚集)特性,内核只需将数据地址和长度等元数据传递给网卡,由 DMA 控制器直接从页缓存读取数据,彻底消除所有 CPU 拷贝。

完整流程:

-

调用

sendfile(in_fd, out_fd, offset, count)发起传输。 -

磁盘数据通过 DMA 拷贝到内核页缓存。

-

内核向网卡传递页缓存地址、数据长度等元数据。

-

网卡 DMA 控制器直接从页缓存读取数据(散射 - 聚集模式)。

核心优化:

-

完全消除 CPU 拷贝(包括内核态内部)。

-

数据传输路径最短化:磁盘→内核缓存→网卡。

依赖条件:

-

网卡必须支持 DMA Scatter/Gather 特性(现代网卡均支持)。

-

Linux 内核版本≥2.4(该版本首次实现此特性)。

性能数据:相比传统 I/O,吞吐量提升可达 300%,CPU 占用率降低 60% 以上。

2.2 Java NIO 的零拷贝实现

Java NIO 通过FileChannel封装了操作系统的零拷贝能力,其实现与底层 OS 紧密相关:

2.2.1 transferTo/transferFrom:跨通道传输

技术原理:

FileChannel.transferTo(position, count, targetChannel)方法直接调用操作系统的零拷贝接口,实现文件通道到目标通道(如 SocketChannel)的内核态数据传输。

底层映射:

-

Linux 系统:映射到

sendfile()系统调用。 -

Windows 系统:映射到

TransmitFile()API。 -

不支持零拷贝的系统:降级为

mmap方式。

流程解析:

-

Java 调用

transferTo()触发 native 方法。 -

JNI 层调用

sendfile()完成内核态数据转发。 -

数据传输路径与内核

sendfile完全一致。

代码示例:

try (FileChannel fileChannel = new FileInputStream(\"data.txt\").getChannel(); SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open(new InetSocketAddress(\"127.0.0.1\", 8080))) { long transferred = fileChannel.transferTo(0, fileChannel.size(), socketChannel); System.out.println(\"传输字节数:\" + transferred);} catch (IOException e) { e.printStackTrace();}注意事项:

-

单次

transferTo()调用可能受操作系统限制(如 Linux 默认单次最大传输 64KB),需循环调用直至完成。 -

目标通道必须是可写的

WritableByteChannel(如 SocketChannel、FileChannel)。

2.2.2 Direct ByteBuffer:堆外内存优化

技术原理:

ByteBuffer.allocateDirect(int capacity)分配的堆外内存(直接缓冲区)位于 JVM 堆外,属于操作系统直接管理的内存区域,可减少 JVM 堆与内核缓冲区之间的 CPU 拷贝。

核心优势:

-

直接缓冲区与内核缓冲区共享同一块物理内存,避免 “堆内存→内核缓存” 的 CPU 拷贝。

-

不受 JVM 垃圾回收影响,适合长期复用的缓冲区(如网络通信缓冲区)。

适用场景:频繁的小数据传输(如 RPC 通信),但分配成本较高,建议通过对象池复用。

2.3 Netty 的零拷贝增强

Netty 在 Java NIO 基础上,进一步优化了用户态的零拷贝实现:

2.3.1 CompositeByteBuf:逻辑缓冲区组合

问题背景:

传统 NIO 中,拼接消息头(header)和消息体(body)需将数据拷贝到新缓冲区,如:

// 传统方式:存在2次CPU拷贝ByteBuf all = Unpooled.buffer(header.readableBytes() + body.readableBytes());all.writeBytes(header);all.writeBytes(body);优化实现:

CompositeByteBuf通过逻辑引用组合多个缓冲区,对外呈现为连续缓冲区,避免物理拷贝:

CompositeByteBuf composite = Unpooled.compositeBuffer();composite.addComponents(true, header, body); // 逻辑组合,无拷贝// 读取数据时自动维护偏移量ByteBuf readBuf = composite.readBytes(100);核心价值:在协议编解码场景中,可减少 50% 以上的 CPU 拷贝开销。

2.3.2 FileRegion:文件零拷贝传输

Netty 通过DefaultFileRegion封装文件传输,底层直接调用FileChannel.transferTo():

FileRegion region = new DefaultFileRegion(new File(\"largeFile.dat\"), 0, fileLength);channel.writeAndFlush(region).addListener(ChannelFutureListener.CLOSE);优势:文件数据从内核缓存直接传输到网卡,不经过 Netty 的用户态缓冲区,与原生 NIO 相比减少了缓冲区管理开销。

2.4 Kafka 的零拷贝实践

Kafka 作为高性能消息系统,零拷贝是其支撑百万级 TPS 的核心技术:

2.4.1 消息持久化:mmap 内存映射

实现原理:

Kafka 生产者将消息写入RecordAccumulator内存缓冲区后,通过mmap映射到内核页缓存,由操作系统负责异步刷盘(msync)。

优势:

-

避免 “用户缓冲区→内核缓存” 的 CPU 拷贝。

-

利用操作系统页缓存的预读机制,提升磁盘写入效率。

2.4.2 消息消费:sendfile 零拷贝传输

实现原理:

消费者拉取消息时,Kafka broker 通过sendfile将磁盘文件数据从内核页缓存直接传输到 Socket 缓冲区:

-

消息文件数据通过 DMA 加载到内核页缓存(预热后常驻内存)。

-

调用

sendfile将页缓存数据直接转发到网卡(无 CPU 拷贝)。

性能贡献:零拷贝技术使 Kafka 的消息投递延迟降低 40%,单机吞吐量提升至传统消息队列的 3~5 倍。

2.4.3 副本同步:跨节点零拷贝

Kafka 副本间的数据同步通过transferTo实现:

// 副本同步核心代码FileChannel source = new FileInputStream(segmentFile).getChannel();SocketChannel dest = SocketChannel.open(remoteBroker);source.transferTo(0, source.size(), dest);价值:减少集群内部数据传输的 CPU 开销,提升副本同步速度。

三、零拷贝技术的演进与最佳实践

3.1 技术演进脉络

sendfiletransferToCompositeByteBuf3.2 实践选型建议

-

大文件传输:优先选择

sendfile+DMA Scatter/Gather(如 Nginx、FTP 服务)。 -

文件修改 + 传输:使用

mmap+write(如日志处理系统)。 -

Java 网络通信:

- 大文件:

FileChannel.transferTo - 小数据:

DirectByteBuffer+ 对象池 - 协议编解码:Netty

CompositeByteBuf

- 消息队列:借鉴 Kafka 的

mmap持久化 +sendfile传输模式。

3.3 常见误区澄清

-

“零拷贝完全没有拷贝”:错误。零拷贝允许 DMA 拷贝(无 CPU 参与),仅消除 CPU 拷贝。

-

“零拷贝一定比传统 I/O 快”:错误。小文件(<1KB)可能因系统调用开销抵消收益,需测试验证。

-

“Java 零拷贝与操作系统无关”:错误。Java 零拷贝依赖底层 OS 支持,不同系统实现存在差异。

-

“内核态内部无数据拷贝”:错误。在

mmap+write和基础sendfile模式中,内核态内部仍存在 CPU 拷贝(页缓存→Socket 缓冲区),仅sendfile+DMA Scatter/Gather能消除所有 CPU 拷贝。

结语

零拷贝技术的本质是通过优化数据传输路径,减少 CPU 参与的数据搬运,其价值在高并发、大数据场景中尤为突出。从 Linux 内核的sendfile到 Java NIO 的transferTo,再到 Netty 和 Kafka 的场景化优化,零拷贝技术形成了从硬件到应用层的完整优化体系。

理解零拷贝不仅是掌握一项技术,更是领悟性能优化的底层思维 ——通过合理利用系统架构特性,减少不必要的资源消耗,让每一份算力都用在核心业务逻辑上。在未来的分布式系统中,零拷贝技术仍将是提升性能的关键手段,值得每一位工程师深入研究与实践。