线性代数之两个宇宙文明关于距离的对话

矢量的客观性和主观性

宇宙中飘过来一个自由矢量,全世界的人都可以看到,大家都在想,怎么描述它呢,总不能指着它说“那个矢量”吧。数学家很聪明,于是建立了一个坐标系,这个矢量投影到坐标系下,就得到了几个数,就用这几个数就可以描述这个矢量了。

这招确实不错,但是问题来了,没有这组数字,大家脑子中的矢量是客观且抽象的,有了这组数字矢量就变成了建坐标系的这个人的了,每个人都可以建立自己的坐标系去描述这个矢量,问题出现了,矢量存在的客观性和坐标系描述的主观性之间产生了矛盾。

保留客观性,没有具体的数字,不好计算,选择了坐标,倒是容易计算了,但是每个人眼中的矢量就又不一样了。

数学家给出的办法是,先让一个朋友主观的选择一个坐标系,用一组坐标数字描述这个矢量,然后在给出一个所有坐标系的之间的变换,这样,每个人都能拿着一组任意的主观的坐标数据通过一定的变换关系变换到自己的主观坐标系下,也就是说,一个主观坐标+一组变换方法,可以换得全世界所有的主观视角,一旦我们掌握了所有的主观视角,主观到了极限,我们便再次拥有了客观。

基变换

在线性代数的学习中,n维空间中的n维向量的元素常常是由相对独立的因素组成的,这些相对独立的因素或者完全独立(垂直或者正交),或者相对独立(线性无关,我有你没有的部分)。对于n维空间的几何图形的想象,坐标轴的现实意义上的垂直不是必须的,如果几何意义上的垂直或者正交代之以代数意义上的线性无关概念,取消了几何作图对垂直的要求,我们的平面就可以通过斜坐标系画出来了,就可以形象理解了由n个线性无关向量张成的n维空间的理论,进而想象高维空间的图像也就不是一件特别困难的事情了。

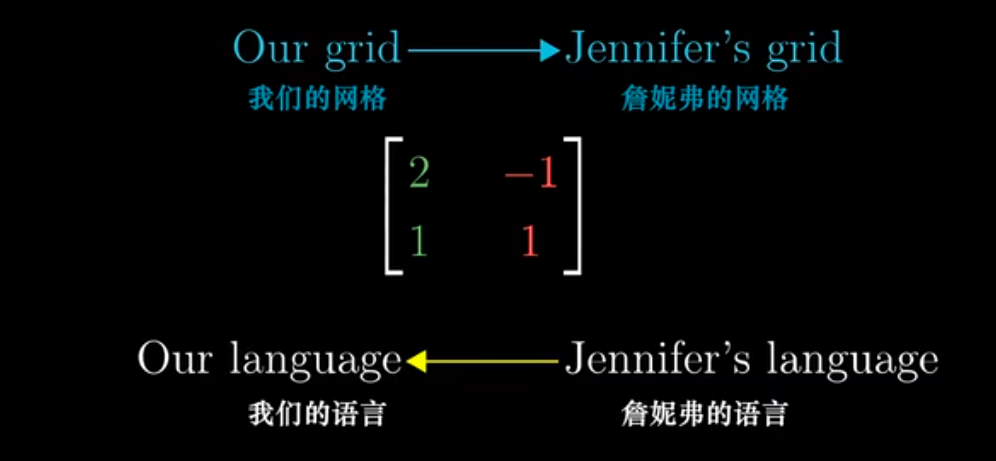

空间本身并没有内蕴的网格,每种基下的宇宙空间生物都可以按照基的方向绘制自己的网格,是有助于帮助理解它所在的空间的工具,网格是主观的,不同的网格空间通过变换达到对方的网格,实现坐标系的切换。因为所有的向量乘以0都是零向量,不同的坐标系下的宇宙生物对0向量的位置可以达成共识。

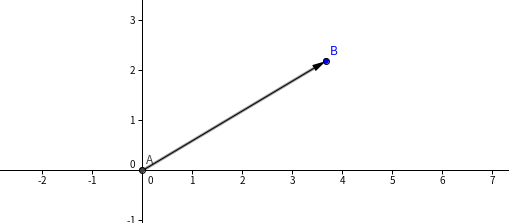

空间中的两个点决定了一个自由向量,把所有自由向量的初始点全部拉到坐标原点,这样平面中的任意一个点就可以和一个向量对应上了(用群的观点看,是一种自由向量和笛卡尔坐标系中点的之间的同构)。

自由向量的坐标是可以看成是2个标量,这两个标量的值和坐标系基的选取有直接关系,因为基向量正是这两个标量缩放的对象。

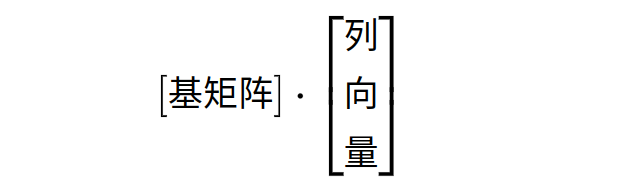

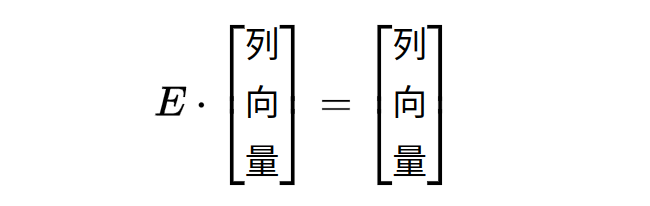

所以通常将坐标向量写成列向量的方式其实是有问题的,这种写法并没有体现另一个关键要素-坐标基于的基,正确的写法应该是上面的式子那样:

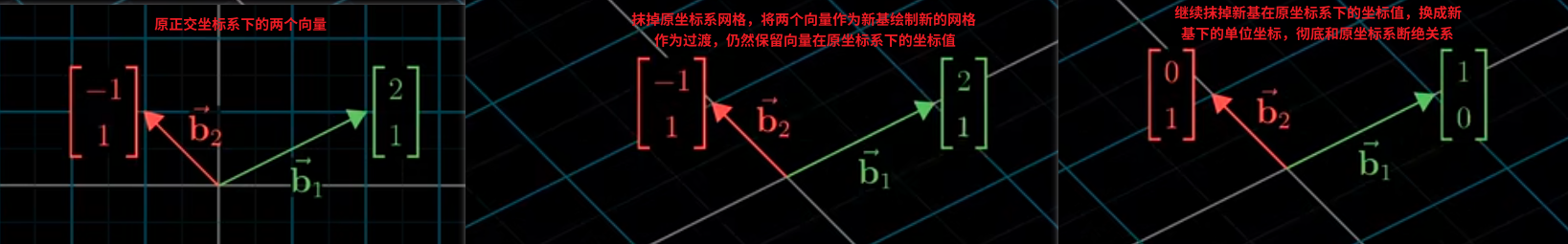

可以把基向量看成是隐藏于空间坐标系网格中的隐含假设,基变换是说,任何两个线性无关的向量都可以作为新的坐标系的基定义新的网格,并通过将新基定义为完成加冕,基矩阵变成了单位矩阵,之后,坐标就可以直接写成列向量的形式了:

无论新基是否正交,我们都可以在该坐标系下将基向量自身视为。坐标系切换的本质就是重新定义“单位向量”,与基的正交性无关。非正交性仅导致内积计算不同(考虑到度量矩阵,后面会介绍),但线性变换的代数描述完全自洽。

只要不涉及角度,距离等的度量,可以将任意两个线性无关的向量作为(1,0)和(0,1)而产生新的坐标宇宙,因为这两个向量就是定义坐标(1,0)和(0,1)含义的向量。

一个很自然的问题是,我们如何在不同基下进行坐标变换?

坐标变换

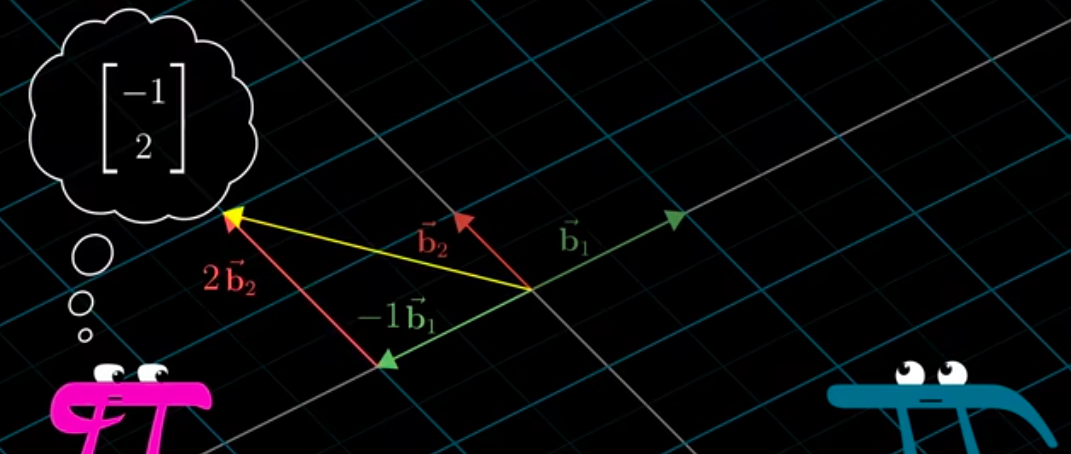

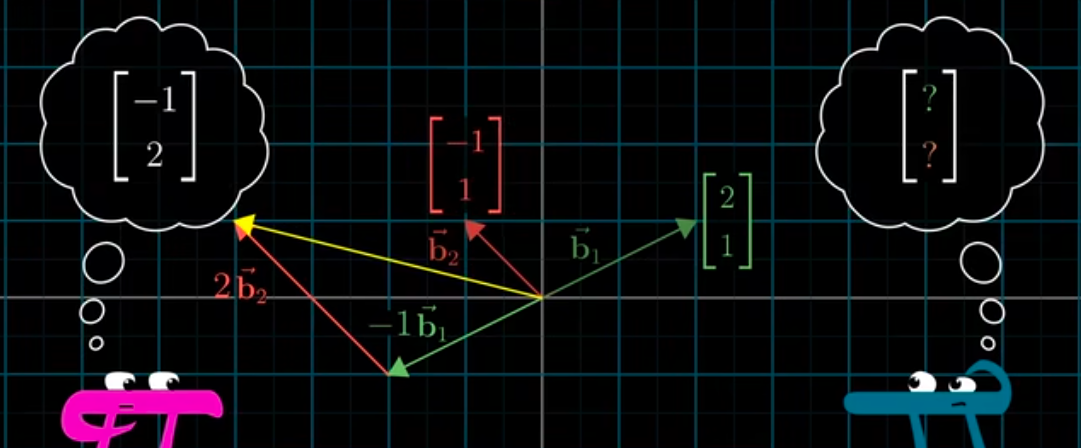

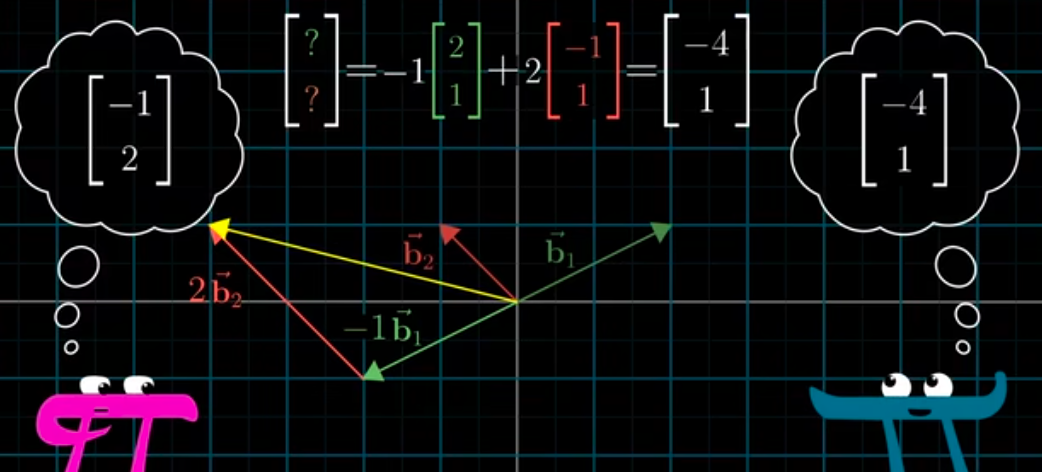

问题,在基下的坐标向量(-1,2),如何变换成我们的坐标系下的坐标?

转换到我们的坐标系下:

就可以得到我们的坐标系下的坐标了:

线性变换的一个重要特性在于,变换后的向量仍旧是相同的线性组合,不过使用的是新的基向量。

线性变换的一个重要特性在于,变换后的向量仍旧是相同的线性组合,不过使用的是新的基向量。

用数学语言表示就是:

举例说明,在原坐标系下的向量(2,1),经过剪切矩阵的变换后,以剪切矩阵的列向量为新基(这也是原坐标轴转移到的地方),其坐标仍然是(2,1),只不过是基于新的基向量,从原坐标系来看,其坐标是(3,1)。 两个坐标谁是对的呢? 答案是相对于各自的基向量,两个坐标都对,两者描述同一向量,只是参考系不同。所以,当我们讨论坐标的时候,一定要事先问清楚,相对的是哪个基,抛开基向量讨论坐标位置是没有意义的,就像“苹果”与 “apple”指代同一物体,但符号不同,它们的基就是不同的文明背景。

笛卡尔说:“参考系是测量的舞台,脱离舞台的舞步毫无意义。”

线性变换矩阵可以看作原基向量运动到新位置后,用原基表新位置的坐标构成的矩阵,这一规则对非正交基坐标系仍然成立,所以,线性变换矩阵的构造规则,用原基表示变换后的基向量,对非正交基完全成立。线性变换的几何效果(如旋转角度)与基的选择无关,非正交基仅改变坐标描述形式。无论基是否正交,线性变换矩阵始终由 原基向量的像在原基下的坐标 作为列向量构成。非正交性仅影响内积和长度的计算,不影响变换矩阵的构造规则和功能

比如上图构造的剪切矩阵,对应的线性变换是把矩阵列当成新基后,在原基(原来的正交坐标系)下的坐标。

如果用剪切矩阵的列向量作为新基,在新基下的90度顺时针旋转对应的线性变换,对应的矩阵表示

原正交坐标系下表示90度旋转的线性变换矩阵在新基下对应的相似(共扼)矩阵为矩阵B,其列向量表示的就是90度旋转变换在新基(剪切基)下的坐标,我们可以看一下新基(剪切基)下B矩阵列向量表示的坐标位置在哪里,可以看到达到的位置恰好是平面上顺时针90度旋转达到的位置:

为了看出变换后向量到达的位置,我们绘制目标向量(E->D)作为变换后的目标向量,确认在剪切矩阵作为基的情况下,变换矩阵的列向量确实是相对于原基(剪切矩阵)的坐标,而非相对于最初始正交基。所以在任意初始基下,线性变换换矩阵列向量可以看成是变换完成后,初始基变换后的向量位置相对于初始基的坐标。

在剪切基下,矩阵的作用是将原基(剪切矩阵)进行了顺时针90度旋转:

两个矩阵乘积的本质,则是在初始矩阵下连续应用两个矩阵对应的线性变换,相乘的两个矩阵都是相对于最初的坐标系的,无论最初坐标系是否是标准正交坐标系:

两个矩阵乘积 AB 的本质是在初始坐标系下连续应用两个矩阵对应的线性变换(先 B 后 A),且这一解释无论最初坐标系是否是标准正交的,都成立。只要两个矩阵都是相对于同一个初始坐标系定义的,矩阵乘法就精确地表示了线性变换的复合。证明比较容易:

假如正交坐标系下的两个线性变换矩阵复合等于C:

标准正交基到新基的转移矩阵为P,那么,分别取两个线性变换矩阵A,B的共扼,得到两个线性变换在新基下的变换:

所以,在新的非正交基下应用两个对应的线性变换矩阵:

可以看到,即便在非正交基下,连续应用两个线性变换矩阵的结果,仍然是新基下矩阵乘法的复合,矩阵乘法和矩阵对应的基向量是否正交无关,只要两个矩阵相对于同一个基,结论都适用。变换性性质不依赖于基的选择,这个结论让人爽死,它说明一件事,事物的本质和个人的立场和视角无关,本质无关立场和视角,正义的价值无需所有人认可,只需要忠实于道德和时间。如果我们相信存在客观道德真理,那么它们应该在任何视角下都成立,就像数学真理一样。

垂直的绝对性

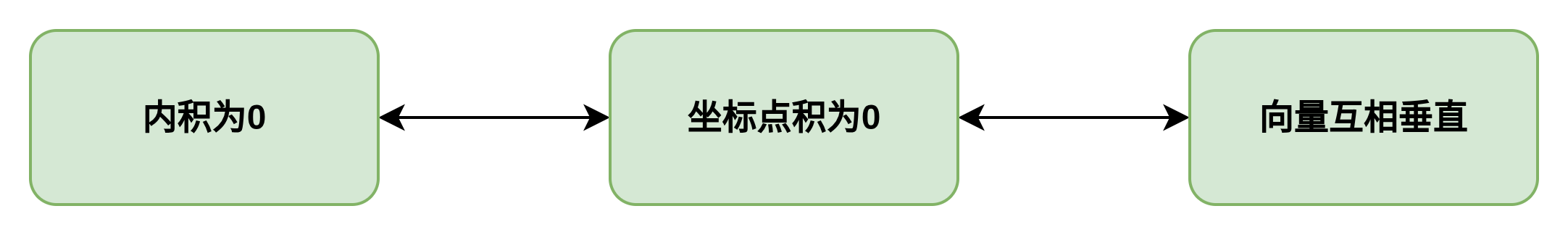

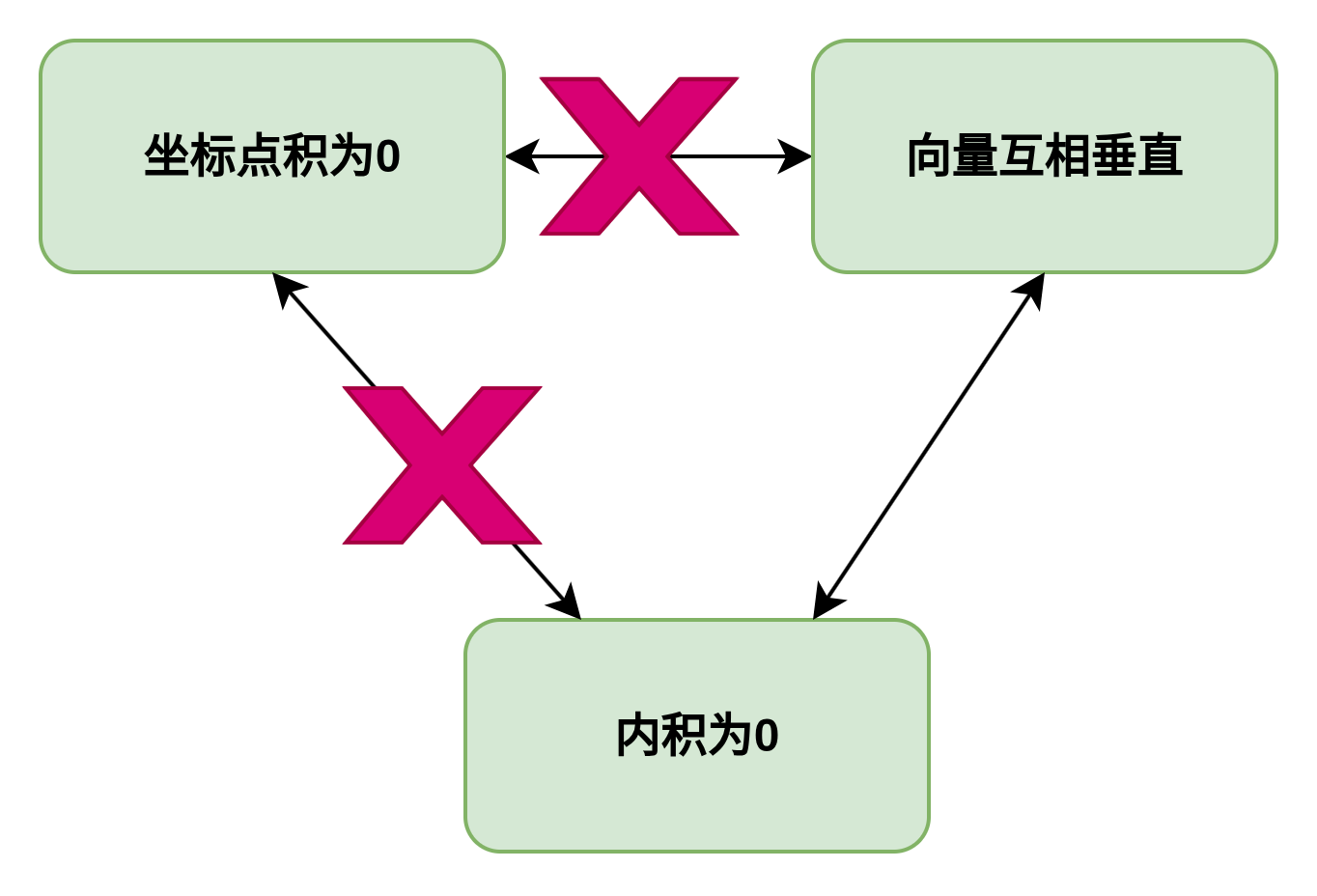

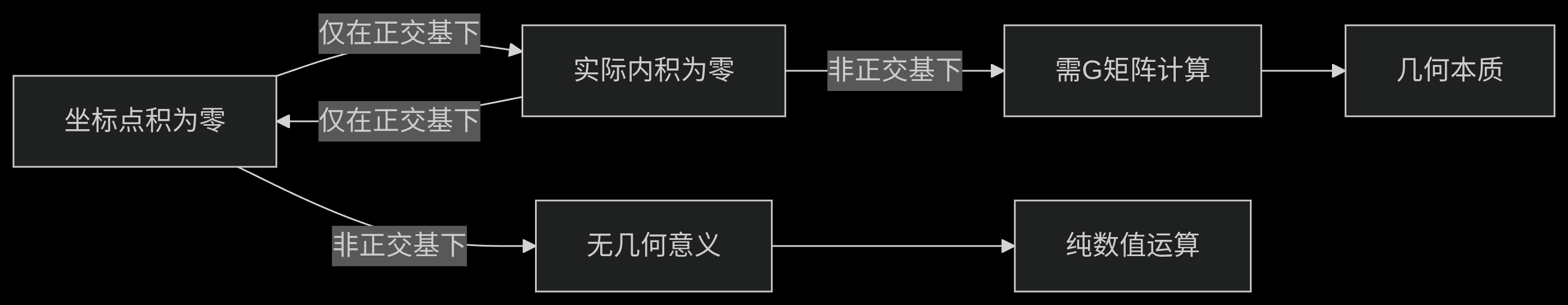

前面提到了可以将非正交的基看成是(1,0)和(0,1)而不会产生自洽问题,但是线性代数中明明学过,两个垂直的向量其内积为0,内积的计算方式是两个向量的坐标点乘,所以如果新的非正交坐标系可以看作是(1,0)和(0,1),其坐标点积为0,推导出内积为0,说明两个坐标系垂直,但是前提明明是新基非正交的呀?矛盾出现了。

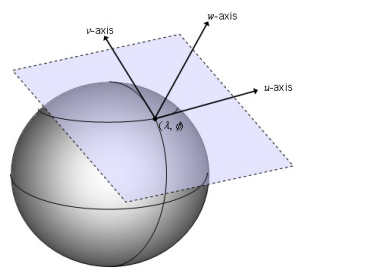

问题出在哪里?其实,上面的逻辑链条中存在一个问题,在任何坐标系下,内积为0确实意味着向量互相垂直,但是在非正交基下,内积就不能通过坐标的点积进行计算了,在非正交基下,计算内积的方式发生了变化,不再是两个向量的坐标点乘,坐标位置依赖于基的选择,自然点积计算的结果也依赖基的选择。但是直角等于90度和向量内积为0在任何空间都是绝对的,和选择什么作为基无关,哪怕生活在宇宙黑洞附近的生物,在它们肉眼可见的弯曲世界里,面对微观尺度上的90度直角和人类的感受也是一样的--夹角90度才是真正的垂直,任何宇宙文明测量可微的局部角度时,都会同意90度的存在,并认同构成90度角的两个微向量内积为0.

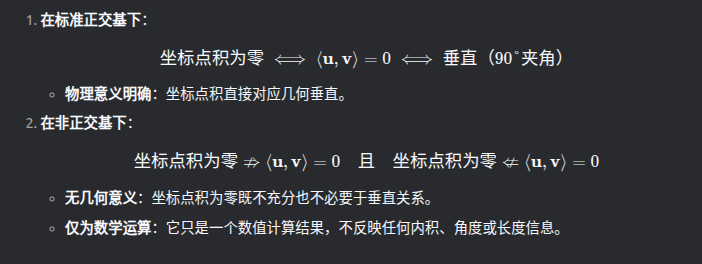

所以,坐标点积为0只有在正交坐标系下才意味着垂直,在非正交坐标系下,坐标点积为0不能用于判断垂直,坐标点积是一个无几何意义的纯数值运算。

非正交坐标系下,坐标点积为0不能直接推导出向量垂直(实际内积为0),向量垂直(实际内积为0)也推导不出坐标点积为0.所以,在非正交基下,坐标点积为0和向量是否垂直没有任何关系,两者只有在正交坐标系下才互为充要条件。

在包括非正交形式的任何基变换下,垂直都是绝对的,垂直由真实内积 ⟨u,v⟩=0定义,在任何坐标系下对应90°夹角。

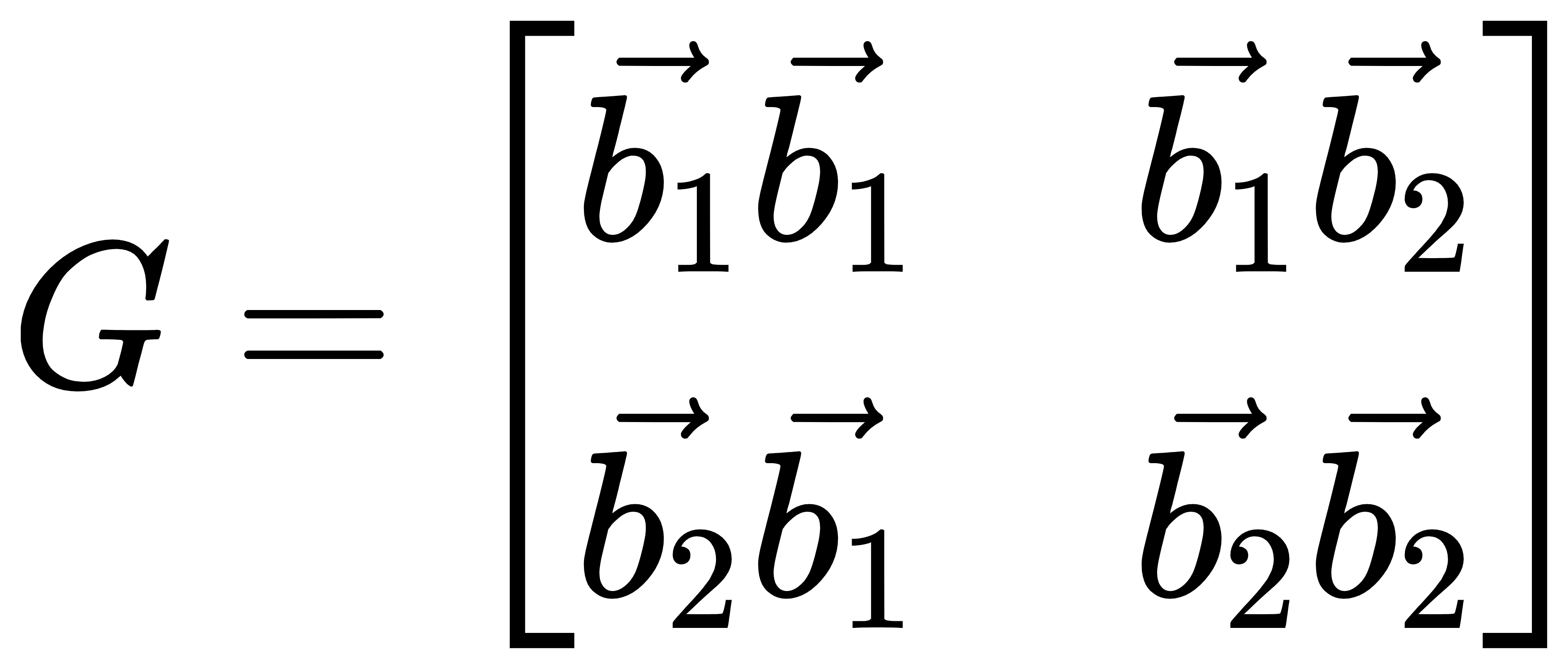

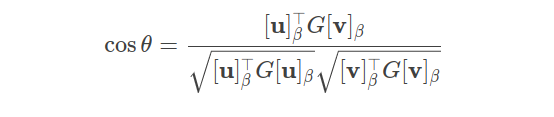

实际上,内积的完整计算公式是:

其中G是度规矩阵,在标准正交基下,G是单位矩阵,所以可以内积计算公式蜕化为线性代数课本上介绍的:

而在非正较基下,其空间中的两个向量的

内积计算公式为:

为了计算G,我们先将非标准坐标系下的向量转换回原正交坐标系:

因为原坐标系正交,可以直接用坐标点乘得到真实内积:

代入:

所以,最终得到度规矩阵G的表达式如下,可以看到其是一个对称矩阵:

考虑到非正交坐标系,则任意向量的长度公式变为:

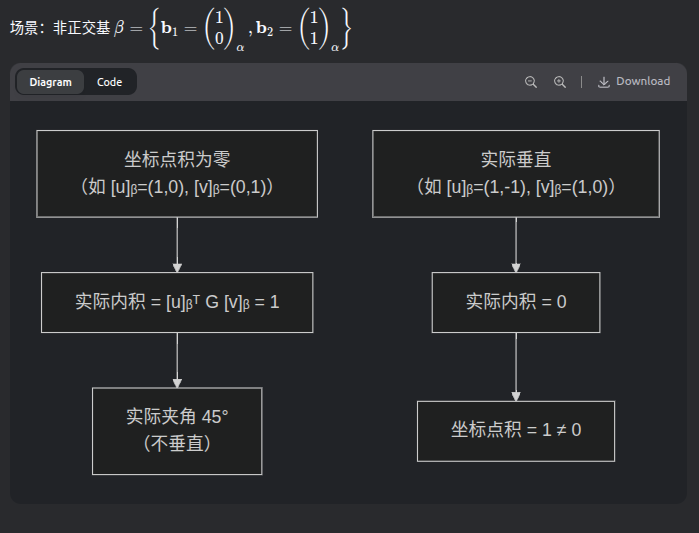

在非正交基下,坐标点积为零的向量不一定实际垂直。其实际夹角由度量矩阵G修正:

举例说明

设定:

地球人:标准正交基,点P的坐标(3,4).

外星人:非正交基,从地球人的角度看,其基坐标为:

但是对于外星人来说,他们同样认为自己的基是(1,0)和(0,1),和地球人无异。地球人根据基变换规则,计算出同样的P点在外星人的坐标系下的坐标为:

地球人计算P点到原点的坐标,根据勾股定理:

在小尺度下,外星人没有意识到自己使用的基是非正交的,如果其同样知道了勾股定理,则其计算两点间距离的方式和地球人一样,根据勾股定理:

同样空间中两点间的距离,外星人计算出的结果和地球人不同!两个文明之间开始意识到哪里出了问题。

问题解决

矛盾出现后,双方可能通过以下方式发现坐标系差异,交换基的信息,地球人立刻就会发现外星人使用的基不是正交的。外星人意识到这一点后,立刻根据自己的基向量在地球人的标准坐标系下的坐标,计算出度规矩阵G:

外星人根据度规矩阵重新计算向量内积得到距离,应用内积公式:

进而得到和地球人同样的P点距离原点的距离值是5,两个文明最终就距离问题达成了一致。这里面的关键在于认识到度量矩阵G的存在。

线性代数迷人的地方在于,在纷繁复杂的变化下,有些核心的东西是永恒不变的,比如距离,比如垂直,比如特征向量的方向,这里面似乎隐藏着某种更加本质的东西,让人着迷。

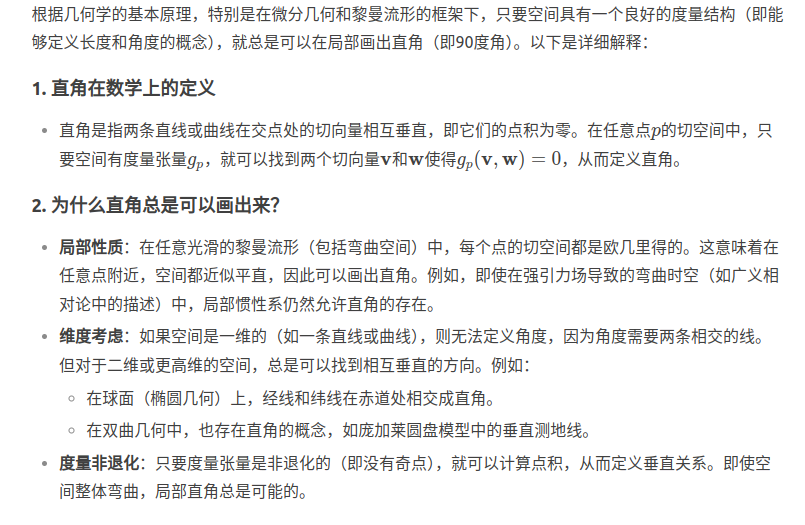

是否存在一种空间,完全无法画出直角来?

在欧几里德构建平面几何时使用的五个公设中,第四条公设是“所有直角都彼此相等”,千年前的数学大师已经意识到了直角的绝对性,几何原本的第五公设更是孕育出了一个全新类型的问题,此前文明都不曾遭遇和思考过的问题,这个问题最终引导人类进入了非欧几何的领地,并间接导致了相对论时空观的诞生。

总结

宇宙没有义务满足人类对直角的审美,正交性和平直性只是空间的局部近似,即使空间在大尺度上是弯曲的,但是对于活动范围有限的生命体来说,其认识到的空间是\"局部可微“的,可以近似看成是平直的欧式空间,所以发展欧式几何来度量这个空间是文明自然而然的选择,生命并不能天然的觉察到自己所在的空间是弯曲的(可能生活在黑洞或者中子星附近的文明能够直观感受到非正交坐标系和非平直空间),除非像前面的例子一样,遇到不同文明的碰撞,或者产生出像爱因斯坦那样的天才,对人类的空间观念进行彻底的革新。

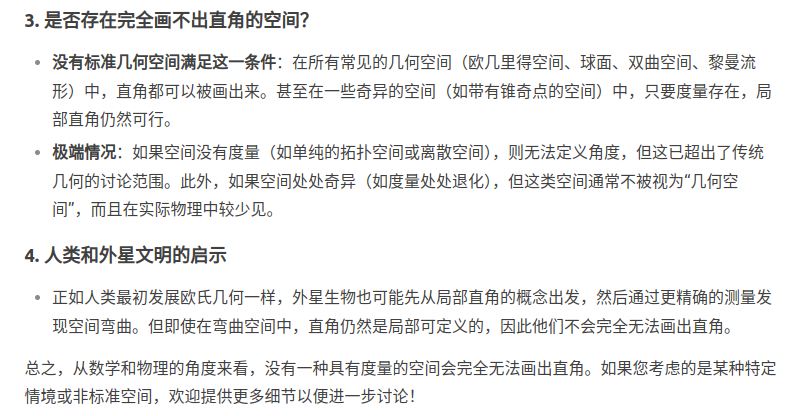

有限尺度生命体必然首先发展欧氏几何,因其与局域测量一致,内部突破需爱因斯坦式天才,将思想实验与数学重构结合,或者外部文明的输入。实际上,人类是通过自我突破完成上述认知的,人类已经发现我们地球所在的宇宙空间,其度规矩阵G并非单位矩阵,这实际上说明,我们人类才是例子中的那个外星文明。

对人类文明来说,从局部欧氏到全局弯曲的认知跃迁,花费了数千年,从古希腊数学启蒙到近现代欧洲数学大爆发,数百名顶级数学家的努力才算完成。在这个过程中东印度始终扮演的是可有可无的角色(这个时候应该会有SB拿出四大发明,永乐大典解释一切,毕竟大典中记载,屎都有20种吃法,哈哈哈~)。

参考资料

黎曼曲率张量,度量时空弯曲程度的最全面工具!_哔哩哔哩_bilibili